আয়োজন পূর্ণ, আপ্যায়নের মুহূর্ত আগত, এ বার বরেণ্য যে সে এলেই হয়। এমন সানুকূল পরিস্থিতি খুব অল্প বইয়েরই জোটে। বাজারে না-ই পৌঁছক, পাঠক প্রস্তুত; জোগানের আগেই তৈরি চাহিদার রূপরেখা— ইতিহাসের এ আশীর্বাদ নিয়ে ক’টা আর বই জন্মায়। সেই সঙ্গে, আয়েসি বিনোদ বাসনার বেশি, বিস্ময় মেশা কোনও প্রশ্নে যদি উতরোল হয় অপেক্ষার আবহ, হাওয়ায় হাওয়ায় ঘোরে যদি এ ধরনের সন্ধানী ধুয়ো,

‘‘রাক্ষসের বংশ উজাড় রাজপুত্রের হাতে—

লেখা ছিল সে সব কথা ‘রূপতরাসী’র পাতে!’’,

তবে তো, ‘রূপতরাসী’র পাতে ভরভরতি বইটিই হাতে পেলে, লোকে তার থেকে ছেনে নেবে ইচ্ছাপূরণের নানান রসদও। দিশে দিশে ছড়িয়ে যাবে সমাচার: লুপ্ত কিছু, দূষিত কিছু, মরিয়া কিছু স্মৃতির যে ভাঁড়ার আমাদের, তার অবতল থেকে হঠাৎই উঠে এসেছে আধ ভোলা তবু চির চেনা স্বপ্নপুরাণ; সদ্য ছাপা কেতাবটি শুধু সেকেলে কাহিনির বর্ণময় মহাফেজখানা না, আছে তাতে একেলে কথার নির্মাণ তরিকার সুলুক; সময়ের অদ্ভুত প্রবর্তনা! কেবলমাত্র স্মৃতি ও ভবিষ্যতের মায়াযোগে সাকার হয় যে প্রাণময় গতিময় সত্তা, সেই তারই, যুগসন্ধির সে নবজাতকেরই মুখচ্ছবি ঝলমল করছে বইখানির পত্রে-ছত্রে!

‘‘কেমন করে ধ্বংস হল খোক্কসের পাল—

কেমন করে উঠল কেঁপে নেঙ্গা তরোয়াল!’’

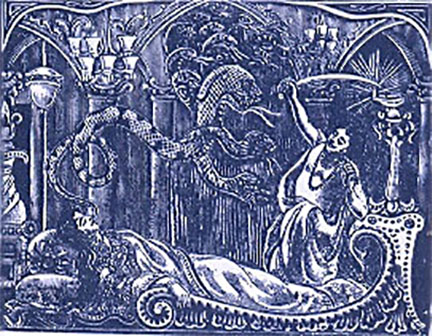

দুশমন নিকেশের এই আনন্দ জানান নিয়ে ছাপার আখরে ছবির রেখায় যখন আবির্ভূত হয় দুর্গম পথযাত্রী দুই ভাই লালকমল- নীলকমল, বাপের স্নেহ বঞ্চিত বানর- পেঁচার খোলসধারী দুই রাজকুমার বুদ্ধু- ভূতুম, রিষ বিষে জ্বলে মরা বিমাতার দাপটে নিজভূমে পরবাসী দুই ভ্রাতা শীত- বসন্ত, অপ্সরীদের জাদুকলায় মায়াপাহাড়ে পাথর হয়ে থাকা দুই ভাই অরুণ- বরুণ এবং অরুণ- বরুণের মায়ের পেটের বোন মায়া ভাঙানিয়া ‘‘সাত যুগের ধন্য বীর’’ কিরণমালা, বাংলায় তখন দিন দিন বাড়ছে ঘরছোড় আগলটুট দামাল ছেলেদের সংখ্যা। সালটা ছিল ১৯০৭। কলকাতা তো বটেই, কলকাতার দরজিপাড়া- পটলডাঙা- খিদিরপুরের সীমানা ছাড়িয়ে হাওড়া- শালকিয়া- শিবপুর- বালি- উত্তরপাড়া- শ্রীরামপুর- তারকেশ্বরে, সেই সঙ্গে ময়মনসিংহ- ঢাকা- ত্রিপুরা- জলপাইগুড়ি- দিনাজপুর- নদিয়া- যশোর- বর্ধমান ও বিশেষ ভাবে মেদিনীপুরে উত্তর উত্তর ঘন হচ্ছে রাগি যুবকদের ভিড়, দেশ জুড়ে পরের পর খুলছে গুপ্তসমিতি। কঠিন, নিষ্করুণ এ সত্যটি তখন বেবাক হাট: উড়ে এসে জুড়ে বসা গোরাদের অনাচারে, রাঙামুখোদের কালা স্যাঙাতদের অকল্যাণে, আছে বলতে আছে শুধু আজ, ঘরে ঘরে মানুষের হাড়, পথে পথে হাড়ের জাঙ্গাল; রাক্ষসে ছেয়ে সাহেব রাজার রাজত্ব; একচোখো রাজার অবহেলায় জন্মভূমির আজ দুয়োরানির হাল; সন্তানরা আগ না বাড়ালে, পেষণে পেষণে নির্বাক দুয়োরানি মা-র মুখে ফুটবে না হাসি। উত্তেজনা তখন তুঙ্গ ছুঁই-ছুঁই: চোরা কোন ফিকিরে রাজার পেয়াদা- গোয়েন্দাদের চোখে ঠিকমত ধুলো দেওয়া যায়, তা নিয়ে ইয়ত্তা নেই জল্পনার; অহোরাত্র চলছে গণনা, সাত শত্তুরের পিলে চমকাতে কোন শুভক্ষণে সহসা ফেটে পড়া যায় বিস্ফোরক হুংকারে:

‘‘আরে জাগে তরোয়াল

কার এসেছে কাল?’’

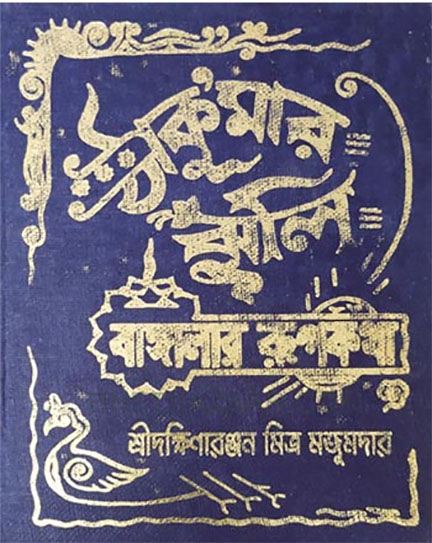

আর, ওই ১৯০৭-এই বেরোয় লালকমল- নীলকমল- বুদ্ধু- ভূতুম- শীত- বসন্ত- অরুণ- বরুণ- কিরণমালার গল্পাবলির সচিত্র সংকলন ঠাকুরমা’র ঝুলি। অন্যরা কেন, স্বয়ং সংকলক-চিত্রক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার-ও (১৮৭৭-১৯৫৭) কি জানতেন, অবিশ্বাস্য এক ঐতিহাসিক যোগাযোগে এক প্রজন্ম হয়ে আর এক প্রজন্মে বয়ে চলা, মুখে মুখে ভেসে বেড়ানো রূপকথার ছাপাই সাজ প্রকাশলগ্নেই স্বদেশী সংরাগের রূপক ভাষ্য হয়ে দাঁড়াবে? দক্ষিণারঞ্জন যখন পায়ে পায়ে তৈরি রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে, নদীর পর নদীর জল ভেঙে, ময়মনসিংহ অঞ্চলের এ গাঁ সে গাঁ-র বুজুর্গদের থেকে ছেলেভুলনো কাহিনি সংগ্রহ করে ফিরছিলেন, প্রায় এক যুগের অধ্যবসায়ে গড়ে-ওঠা তাঁর সেই সঞ্চয়ের জট-পাকানো বিবিধ উপাদানকে সংহত আকার দেওয়ার কাজে মগ্ন ছিলেন, খেয়াল রাখছিলেন শত ঝাড়াই বাছাই মাজা ঘষা সত্ত্বেও উৎসভাষা উপভাষার টান টোন যেন অনেক দূর বজায় থাকে, তখন নিশ্চয় তাঁর আন্দাজেও আসেনি, গ্রামীণ ওই ‘ধ্বনি যুক্তি’ স্মৃতিবিধুর কোন মনন ক্রিয়া জাগাবে বাংলার শিক্ষিতসমাজে।

যাঁর আগ্রহে— আগ্রহের আতিশয্যেও বটে— দক্ষিণারঞ্জন সংগ্রহিত-সম্পাদিত লোকগল্পগুলি ঠাকুরমা’র ঝুলি নামে ১৯০৭-এ ছেপে বের করে তখনকার দিনের মানী প্রকাশক ‘ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্স’, তিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-র প্রণেতা দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্রের দৌত্যেই ঠাকুরমা’র ঝুলি-র পাণ্ডুলিপি পৌঁছয় রবীন্দ্রনাথের সকাশে; আর প্রায় তৎক্ষণাৎ, মুদ্রণ-প্রতীক্ষায় দিন-গোনা বইটির ভূমিকা লিখে দেন রবীন্দ্রনাথ। ২০ ভাদ্র ১৩১৪-য় রচা রবীন্দ্রনাথের সে ‘মুখবন্ধ’ অচিরেই হয়ে ওঠে (বড়দের পক্ষে) ঠাকুরমা’র ঝুলি পঠনের অন্যতম চাবিকাঠি— (রূপকথার কোন-না মনস্ক পড়ুয়া অবহিত, ‘ঘুমন্ত পুরী’ কে ভিতসুদ্ধ নাড়াতে জরুরি কত ‘‘সোনার কাটী’’-র টুক্-ছোঁয়া)।

দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা

রবীন্দ্র-ভূমিকার গোড়ার বাক্যটিই সমসাময়িক রাজনৈতিক আবেগে আন্দোলিত। বাক্যটি প্রশ্নবাচক; তবে, আবিষ্কারের পুলকে এমন সচকিত ওই আদি-বাক্য যে, তার সওয়াল-মধ্যেই বাজে জবাবের আওয়াজ। আলংকারিক জিজ্ঞাসার আদলে বাংলার শিশুদের অভিভাবক সম্প্রদায়কে শুধোন রবীন্দ্রনাথ: ‘‘ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে?’’ এর উত্তরে যে দোহারের ঢং-এ লোকে বলবে ‘নেই! নেই! নেই!’, ঐকতানে ফিরে ফিরে উঠবে একই রব, সেটি ধরে নিয়েই, প্রশ্ন-পরেই ঔপনিবেশিক শক্তির আর্থ-স্বার্থে বাংলার তাঁতশিল্পের চরম দুর্গতির প্রসঙ্গটিকে রূপকত প্রয়োগ করেন রবীন্দ্রনাথ: ‘‘কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল।… স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে’’। বক্তব্য তাঁর: জবাব নেই আমাদের পরমুখাপেক্ষিতার; আমাদের পরিধেয় বস্ত্র আসে বিলেতের কারখানা থেকে, ছেলেদের ঘুম পাড়াতে বাছি আমরা বিলেতি ‘‘ফেয়ারি টেলস্’’; ব্যবহার্য জামাকাপড় তথা মনগড়া রূপকথা, দুই-ই আমাদের নকশা-কশিদায় খাঁটি ‘‘বিলাতী’’। বয়ন-বুননের এই যুগ্মসংকট থেকে সাফ যে, (সুশিক্ষিত) বাঙালিরা, ভারী কিংবা সূক্ষ্ম, শিল্পের কোনও ক্ষেত্রেই ঠিক উৎপাদক নয়, বাজার-নির্ভর নির্ভাবনার খরিদ্দারিতেই সীমিত তাদের এলেম। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার এই এক সমস্যা: বিস্মরণের যে আয়াস-প্রয়াস বাদে পুরনো চালচলন বা ভাষাঅভ্যাস ছাড়া যায় না, গড়া যায় না নবীন আদববিধি বা বয়ান, দরকারি সে উদ্যোগটিই এ ক্ষেত্রে অভিশপ্ত, হরদম লাগোয়া তাতে যুক্তিহীন এক হিংস্রতার প্রসঙ্গ। ওপর-পড়া ওপরওয়ালাদের চাপে, সহিংস অবদমনে ‘নতুন’ হয়ে ওঠে যে, তার বেলায় যে স্মৃতি বিস্মৃতির বিচিত্র টানাপোড়েনে কেবলই গুলিয়ে গুলিয়ে যাবে স্থিতি গতির অঙ্ক প্রমিতি, এতে আর আশ্চর্য কী। ঘোলাটে এ পরিস্থিতিতে ‘নব্য বিষয়ী’ যে তার ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে নিজেকেই প্রতারিত করে, তার একখানি নমুনা রবীন্দ্রনাথই তাঁর ‘ভূমিকা’য় দাখিল করেন। লেখেন: ঠাকুরমা’র ঝুলি-র পাণ্ডুলিপি চাক্ষুষ করার আগে বেশ কয়েকবার তিনি ‘‘কোনো কোনো গল্পকুশলা অথচ শিক্ষিতা মেয়েকে’’ রূপকথা রচনার ফরমাস দিয়েছিলেন; কিন্তু হায়! হলেও ‘‘মেয়েলি’’ হাত, হাতে ছিল তাদের ‘‘বিলাতী কলম’’; ফলে, যা-সব উৎপন্ন হয়েছিল তখন, সে-সমস্তে ‘‘কথা’’য় কমতি না রইলেও, ঘাটতি ছিল ‘‘রূপে’’র। লক্ষ না করে পারেন না রবীন্দ্রনাথ, ফিরিঙ্গি শিক্ষার ফেরে রূপনির্মাণের যে আঙ্গিক অন্তঃপুরবাসিনীরাও ভুলতে বসেছে, ঠিক সে কারিগরিরই ফলিত প্রমাণ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংকলন।

১৯০৭: ঔপনিবেশিক অবমানবায়ন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়ে উপনিবেশের প্রজার স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার প্রহর, (বানর-ছাল পেঁচার পাখ দীপের আলো-আগুনে পুড়িয়ে ফেলে জ্যোতির্ময়, বুদ্ধু, ভূতুম দু-ভায়ের বুধকুমার, রূপকুমারের দেবতা-সমান মূর্তিতে উদয় হওয়ার প্রহর)। বিস্ময়ের কিছু নেই অতএব, ঠাকুরমা’র ঝুলি-র রূপকথাশ্রয়ী ‘‘প্রাচীন সরলতা’’য় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন ‘‘চিরকালের সামগ্রী’’র সাবুদ, হলেও ছাপার হরফে, ঠাকুরমা’র ঝুলি-র ‘‘বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি’’-তে পেয়েছিলেন ‘‘দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা’’-র সাড়া। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার আখ্যানে অকস্মাৎ পড়েছে ছেদের যতি; ফের, ওই ছেদের দরুনই জেগেছে ‘আবহমান’ বাংলার জন্য ব্যাকুলতা। তবে, পরিবেশ প্রশস্ত হলেও যে ‘শিক্ষিত’দের পক্ষে ‘গ্রাম্য’ ভাষার নিঃশর্ত গ্রহণ বেশ অসুবিধের, অস্বস্তিকর সে-সত্যের চেনানও খুব শিগগির মেলে। ঠাকুরমা’র ঝুলি-র শব্দবিভূতি বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের শংসাপত্রেও কাজ হয় না— ওই রক্ষাকবচ সত্ত্বেও, বইটির দ্বিতীয় সংস্করণেই ‘পরিমার্জিত’ হয় ভাষা। ময়মনসিংহী বাচন উচ্চাণের শুদ্ধতা পাঠকবর্গের এক বড় অংশের সইবে না, ভাষিক আঞ্চলিকতা মাত্রাছাড়া উগ্র হলে তেমন বিকোবে না ঠাকুরমা’র ঝুলি, হিতৈষীদের এহেন ইঙ্গিতে বইয়ে কিছুটা অদলবদল করেন দক্ষিণারঞ্জন। ১৯০৮-এ প্রকাশিত, আরও পাঁচ রূপকথার সংগ্রহ দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকুরদা’র ঝুলি-র বেলাতেও সমান কাণ্ড ঘটে। এই পিছু হঠায় মনঃক্ষুণ্ণ হন দীনেশচন্দ্র সেন; লেখেন তিনি: ‘‘সমালোচকদের তাড়া(য়) পাঠককে বন্ধুর ভাষা-পথে পদে পদে উছ্ট’’ খাওয়া থেকে বাঁচাতে গিয়েই অনাবশ্যক সংস্কার কর্মে নামতে হয়েছে সংকলককে। দীনেশচন্দ্রের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-এ (প্রথম প্রকাশ: ১৮৯৬; এবং সংস্করণে সংস্করণে ক্রম-বর্ধিত) উদ্ধৃত ঠাকুরদা’র ঝুলি-র অংশবিশেষের সঙ্গে প্রচলিত পাঠ মেলালে ছোটবড় ঢের ফারাক চোখে আসে। কেবল ‘মালঞ্চমালা’ গল্পেই এই: পড়ুয়া-ভিড়ে সরগরম রাজ-পণ্ডিতের পাঠশালার বর্ণনা ‘‘দিন রাত হিলিমিলি কিলিমিলি কাকহাটী না বকহাটী’’র পরিবর্তে আছে এখন ‘‘দিন রাত হিলিমিলি কিলিমিলি, কাক-বকের হাট’’; সতীনারীর পরাকাষ্ঠা মালঞ্চর বালক পতির জুতোর ধুলো ঝেড়ে পায়ের ধুলো নেওয়ার দৃশ্যে গোড়ায় যেখানে ছিল দেশজ ‘‘সোয়ামী’’ তার জায়গায় পাই এখন শালীনতায় সংস্কৃত ‘‘স্বামী’’; বালক-পতি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ঘরে বউ আনলে মালঞ্চমালা যে প্রার্থনা-গীত গায়, তার প্রথম চরণ ‘‘সুখে থাইকো, সুখে থাইকো, রে রাজপুত্র’’ রূপান্তরিত হয়ে এখন ‘‘সুখে থেকো, সুখে থেকো রে রাজপুত্র’’— ‘‘থাইকো’’ ক্রিয়াপদের বেদনাতুর করুণ সুরটিই হারানো আজ।

তারপর? তাহার পর?

‘তাহার পর আর সকলের সাথে রাজপুত্র সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন’— এই স্বস্তিবচনের দিকেই রূপকথার অভিযাত্রা। একদা সব ছিল— হাতিশালে হাতি ছিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া; ধান্য ভরা খেত ছিল, পুষ্প ভরা তরু, রাজ্যের ভাণ্ডার মধ্যেই ছিল রাজ্যের ধন; প্রজারা ছিল খুশি; সিংহাসন আলো করে ছিলেন বিবেকী রাজা। কিন্তু, কোত্থেকে যে কী হল, সহসা ছারেখারে গেল সোনার পুরী। সর্বনাশের সূত্রপাত অবশ্য সচরাচর রাজার অন্দর-মহলেই হয়।

কখনও রাজা অপুত্রক। বংশে বাতি দিতেই কেউ যদি না থাকে, তা হলে মানিকে-মোহরে, শান্তিশ্রীর সম্পদে ভরপুর রাজ্য তাঁর টেঁকে কোন উপায়ে! ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় রাতে ঘুম নেই রাজার। এর পর, দয়ালু কোনও সন্ন্যাসীর অযাচিত দান মন্ত্রপূত শেকড় রাজবাটীতে এলে, পরিষ্কার দু’ভাগে ভাগ হয়ে যায় রানিবাহিনী। আদৌ সমান সমান হয় না শেকড়ের বাটোয়ারা। আর, এমন কপাল! প্রত্যেক চালাক-চতুর ঠগিনী রাজ্ঞীর কোলেই কিনা আসে এক-এক ‘‘সোনার চাঁদ’’ ছেলে! প্রবঞ্চিত ভালমানুষ রানিরা হন বিশ্রী-দর্শন বানর-মুখ পেঁচা-মুখ ছেলেদের জননী! অভাগিনীদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন রাজা। বছর গড়ায় বছরে। বহরে যত বাড়ে ‘‘সোনার চাঁদ’’ ছেলেরা, তত চড়ে তাদের উৎপাতের মাত্রা। আজ এর গর্দান নেয় তো কাল ওর— আদরে বাঁদর কুপুত্তুরদের খামখেয়ালে অতিষ্ঠ দেশসুদ্ধ লোক। বংশ পরম্পরায় অনন্তর পুনরুৎপাদিত হবে রাজ্যের সাবেক ব্যবস্থা, সুরক্ষিত রইবে সামাজিক ‘শৃঙ্খলা’, রাজার সেই সাধের স্বপ্নই ভেঙে খানখান। কখনও মৃগয়ায় বেরিয়ে নিজেই শিকার হয়ে ফেরেন রাজা— অরণ্যে ক্রন্দনরতা সুন্দরীকে উদ্ধার করে নিজেই জড়ান বিপাকে। যেই সেই অপরিচিতা মহিষী হয়ে বসে অমনি উন্মোচিত হয় তার আদত রূপ। আর তখন: হাতিশাল থেকে হাতি উধাও, ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া, গোয়ালও ক্রমশূন্য; ‘‘মনে কাল, জিভে লাল’’ রাক্ষসী রানি ও তার স্বজন-পরিজন চালায় দোহাত্তা ধ্বংস; রাজা পড়েন মহা ‘‘ফাঁপরে’’।

গল্পের পর গল্পে, কাহিনির মধ্য পর্বে ফোটে গতগৌরব লুপ্তবৈভব বিশৃঙ্খল দেশের ছায়াছবি। এবং, অরাজক অবস্থার ধারাবিবরণীতে অনিবার্যতই আসে ‘‘রাজা বোকা হইয়া রহিলেন’’ জাতীয় ধ্রুবপদ। সন্দেহ নেই, উপস্থিত আপৎকাল। নিয়মনিষ্ঠা, নীতিবোধ, সহবতের নান্দনিকতা, সবই অতএব সমস্যাময়। কিন্তু, বেকায়দার পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রাণটুকু সম্বল করে আপৎকালীন তৎপরতায় পথে-বিপথে হাঁটে যারা, মোটেও তারা বিপথগামী হয় না। বিপত্তারণে ব্রতী হয় যে সব নির্ভীক কুশীলব— এই যেমন, বুদ্ধু-ভূতুম, নীলকমল- লালকমল, শীত- বসন্ত— প্রত্যেকেই তারা গ্রহণ লাগা বিগত প্রায় ব্যবস্থায় নানা রকমে লাঞ্ছিত হয়েছিল। অবিচারের অভিজ্ঞতায় অতি সমৃদ্ধ তারা। তা-ও, হলেও বিস্তর পোড়-খাওয়া, পুরনো ‘দস্তুর’ নিয়ে মৌলিক কোনও বিচার বা অভিযোগ তাদের নেই। দেশের দুর্দশা ঘোচাতে সাগর সাঁতরে, পাহাড় টপকে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে পেরিয়ে অবিরাম এগোয় দুঃসাহসী নায়করা। সেই সঙ্গে, হতবুদ্ধি রাজার প্রতি সমীহ ভাব ও সে সুবাদে আক্রান্ত প্রাচীন মূল্যবোধের প্রতি নিপীড়িত কিশোর-যুবকদের সহজ আনুগত্যে রয়ে যায় সংকেত, ওই অগ্রগমন আর এক স্তরে পিছনমুখিতার নামান্তরও। এ জন্যেই মিটলে গোল, কাটলে রাজার ঘোর, পাষাণ-বুক পিশাচে রানিদের ‘‘হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা’’য় পুঁতে কিংবা অন্য কোনও বীভৎস পন্থায় সাবাড় করবার পর, ক্ষমতা হস্তান্তরের মুহূর্তে, যা স্থাপিত হয়, তা ওই পুরাতন ‘শৃঙ্খলা’ই। দুষ্টের সাজা ও শিষ্টের শিরোপা লাভে সচল হয় ফের ব্যাহত ধারাবাহিকতা। মধ্য পর্বের অবসানে অন্ত্য পর্বের আরম্ভ; আর সে আরম্ভ আদি পর্বে প্রত্যাবর্তনের শর্তে রুদ্ধ। সুগোল সমাপ্তির, পূর্ণবিরামের স্নিগ্ধ অবকাশে পৌঁছবার হর্ষেই ফুঁ পড়ে মঙ্গলশাঁখে, আকাশ জুড়ে বাজে জনগণের আশীর্বাণী: ‘তাহার পর আর সকলের সাথে রাজপুত্র সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন’।

যতই যা কষ্ট দিন কর্তা, টলবে না অধীনের ভক্তি— সদাচারের কঠোর এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয় সুপুত্তুররা; তাদের চাইতেও আরও নিপুণতায় উত্তীর্ণ হয় সুকন্যারা। ঠাকুরমা’র ঝুলি-র কোনও দুয়োরানি কদাপি মুখ খোলে না তার অবুঝ ভর্তার বিরুদ্ধে। আর, যে ঠাকুরদার ঝুলি সম্পর্কে লিখেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন, রূপকথার এই সঞ্চয়ন ‘‘শিশুর আমোদের উৎস, যুবকের প্রেম পিপাসার অমৃত এবং বৃদ্ধের শাস্ত্র’’, সে তো ‘‘দুঃখ-সহিষ্ণু বঙ্গীয় গৃহ-লক্ষ্মীর চিরন্তন ক্ষমার’’ চূড়ান্ত সব নিদর্শনে ভর্তি। এ দিকে, উনিশ শতকের শেষাশেষি থেকে শুরু স্বাদেশিকতার এক ধারায় চির-সন্নত ‘প্রাচীনা’র প্রতি পক্ষপাত ক্রমশই জোরদার হয়ে উঠছিল। উপনিবেশের বাধ্য প্রজা হয়ে নৈতিক যে স্খলনের ভাগী হয়েছে শিক্ষাদর্পী পুরুষ, তা থেকে রেহাই চাইলে ঘরের আত্ম-বিলোপী নারী হতেই নিতে হবে আত্ম-নিবেদনের পাঠ, বাহির-দুনিয়ার নষ্ট আবহাওয়ার শোধন কাম্য হলে ভাল করে বুঝতে হবে পরিবারতন্ত্রের সনাতন মর্ম— এ তখন বহু সাচ্চা স্বাদেশিকেরই বাঁধা লব্জ। ঠাকুরমা’র ঝুলি/ ঠাকুরদার ঝুলি-র পরিগ্রহণ যে অত মসৃণ হয়েছিল বিশ শতকের প্রথম দশকে, তার অন্যতম কারণই হয়তো রূপকথার পাতায় নবীনের জয়যুদ্ধের রোমাঞ্চ ও প্রাচীনার অক্ষয় পুণ্যযশ, এ-দুয়ের মণিকাঞ্চন যোগে, ‘আধুনিক’ উত্থানের ‘ঐতিহ্য’গত সায়-সমর্থনে, আরওই পুষ্ট হয়েছিল স্বদেশী আবেগ-ব্যবস্থা।

নটে গাছের শেকড়

কিন্তু, কথা যেহেতু রূপকথা নিয়ে, তাই নটে গাছ মুড়োলেও ফুরোয় না কথা। অভুক্ত, অর্ধভুক্তদের তরফে বেঁচে থাকেই প্রশ্ন: ‘‘খাবার ধন খা’ব নি? গুড়্ গুড়ুতে যা’ব নি?’’ আর তাদ্দরুন, হঠাৎই খেয়ালে আসা সম্ভব, রাজশক্তির সুযোগ্য প্রতিনিধি হয়ে, সৌহার্দ্য-মিতালির আদর্শকে মহিমান্বিত করে সামাজিক স্থিতাবস্থাকে ধরে রাখাতেই ফুরোয় না রূপকথার পুঁজি। যারা তাদের পায়ের তলা থেকে জমি হারিয়েছে, খুইয়েছে তাদের হকের পাওনা, তারা যে কেবলই তাদের প্রভুদের শেখানো বুলি আউড়ে যাবে, শত্রুর দর্পণ-কাঠামোয় খুঁজে

মরবে আত্ম-পরিচয়ের হদিস, সব সময় তা না-ও হতে পারে। ঠাকুরমা’র ঝুলি-তেই কি নেই ‘রাজা’ নামধেয় ‘শৃঙ্খলা’টিকে ভঙ্গ করার বেশ কিছু চকিত উদাহরণ?

ওই তো বুদ্ধু-ভূতুমের গল্পে, বদের ধাড়ি রাজপুত্রেরা জলে-তুফানে নাজেহাল হলেই বানর-পেঁচা দু-ভাই আর্তের ত্রাণে যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেখানেও এক জায়গায় দেখি ডুবন্ত ‘‘সোনার চাঁদ’’-দের রক্ষা করতে বেকসুর অস্বীকার করে ভূতুম: ‘‘ওরা মরিয়া গেলেই বাঁচি। আমি ডুবটুব্ দিতে পারিব না’’।

ভূতুম যে রাজার বকলমে নয়, বরং স্বীয় সংকল্পে বলীয়ান হতে ইচ্ছুক, এতে এক রকম আহতই হয় বুদ্ধু: ‘‘ছি, ছি, অমন কথা বলিও না’’। এর পর আলাদা হয়ে যায় দু’ভায়ের রাস্তা। পরিশেষে, ভূতুম নয়, বুদ্ধুই বীর্যশুল্কে স্ত্রীরত্ন হিসেবে আদায় করে উপযুক্ত বরের ‘‘বাঁদী’’ হতে বদ্ধপরিকর কলাবতী রাজকন্যাকে। আদায়ের এ ইতিবৃত্তে পুরোই বহাল রূপকথার রাজা-কেন্দ্রিক যুক্তিপট।

কল্পনা-জল্পনা

যেমন পিছুটান, তেমনই আছে এগনোর ঝোঁক রূপকথায়; আছে তাতে অনিষ্পন্ন অনেক লড়াইয়ের রেশ, পূর্ণ-অপূর্ণ নানা কল্পলোকের ঠিকানা। ঠাকুরমা’র ঝুলি থেকেই বুদ্ধু না ভূতুম, কার স্বর কার কানে বেশি করে বাজবে, তা ব্যক্তিক অভিরুচি ও রাজনৈতিক প্রতিবেশের ওপর নির্ভরশীল। এ না হলে কি বিষ্ণু দে তাঁর সন্দ্বীপের চর (১৯৪৭) ভুক্ত, ১৩৫৩-র শারদীয় অরণি-তে প্রকাশিত কবিতাটি ‘জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে’ দিয়ে আরম্ভ করে দ্বিতীয় স্তবকে স্বপ্ন-দ্যোতক এ সমস্ত পংক্তি পেতেন,

‘‘নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে

… কার এসেছে কাল?’’।

রূপকথা নিটোল, আবার তাতে ফাঁকও অনেক— এ না হলে কি খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার যে গ্রামে ১৯৪৬-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা আয়োজিত সম্মেলন বসে, যে গ্রামে গৃহীত হয় তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তাব, সেই মৌভোগ-এর নামেই নামাঙ্কিত হত বিষ্ণু দে-র কবিতা, ফসল ভাগের সংগ্রামে কি পারত জড়িয়ে যেতে নীলকমল-লালকমল?

রাজার আছে মন্ত্রী, আছে ‘‘অমাত্য, সিপাই, লস্কর’’; সেই সহ তার নিত্য দরকার ‘‘মাণিক, কুঠরীভরা মোহর’’। দেশে তার জমির স্বত্বে হীন লোকেরও অভাব নেই; হদ্দ নেই ভূমি নিয়ে টানামানির; বেশ চেহারা পালটে বুদ্ধু- ভূতুমরাও রয়েছে সেখানে। এখন তাই দেখার বিষয়: ঠাকুরমা’র ঝুলি-র শতবর্ষ উদযাপন বেলায় কোন্ ছাঁদে হাজির হয় চিরপুরাতন অফুর সে প্রশ্ন, ‘‘খাবার ধন খা’ব নি? গুড়্ গুড়ুতে যা’ব নি?’’