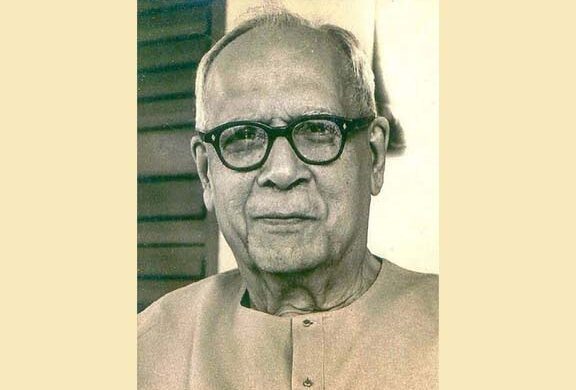

নিজ কর্মগুণে বিখ্যাত হয়েছেন তেমন মানুষের আত্মজীবনী আমার সব সময় প্রিয়। এতে লেখকের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, জানা যায় তাঁর সময়ের নানা কথা। এই করোনাকালে তেমন একজন মানুষের আত্মজীবনী হাতে এলো, নাম—‘জীবনের স্মৃতিদীপে’। তিনি উপমহাদেশের স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (আর সি মজুমদার), যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিপর্বে ছিলেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। তারপর একই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিপর্বের তিনি একজন প্রবাদতুল্য সাক্ষী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন তার শতবর্ষ পালন করছে তখন জানা দরকার কেমন উপাচার্য ছিলেন ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বা তাঁর সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিস্থিতি ও একজন উপাচার্যের অবস্থান। আর সি মজুমদার ১৮৮৮ সালে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করে ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১১ সালে এমএ পাস করেন। কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকা সরকারি ট্রেনিং কলেজে ১৯১৩ সালে। মাঝখানে কিছুদিন সরকারি চাকরিতেও ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জি মেধার কারণে খুব স্নেহ করতেন আর সি মজুমদারকে। তাঁর আগ্রহে তিনি ১৯১৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এই বিভাগে তিনি সাত বছর শিক্ষকতা করেন এবং এখানে থাকাকালে তিনি ‘প্রাচীন ভারতের ইতিহাস’ বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১২টি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করার আগে সমস্যা দেখা দেয় শিক্ষক রিক্রুটমেন্ট নিয়ে। যেহেতু পূর্ব বাংলার মুসলমানরা পড়ালেখায় পিছিয়ে ছিল সে সময়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও কাজী মোতাহার হোসেনও এসেছিলেন কলকাতা থেকে। এরই মধ্যে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক রেজিস্ট্রার ফিলিপ হার্টগ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে যোগ দিয়েছেন। তিনি এসেই বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপক নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। তখন একজন অধ্যাপকের বেতন নির্ধারণ করা হয় ১০০০-১৮০০ আর রিডার (সহযোগী অধ্যাপক) ৬০০-১২০০ টাকা। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক সংকট দেখা দিলে এই বেতনের স্কেল পুনর্নির্ধারণ করে অধ্যাপকদের বেতন ১০০০-১২০০ ও রিডারদের বেতন ৬০০-৮০০ টাকা করা হয়। শুরুতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন ছিল বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের খ্যাতিমান অধ্যাপক ড. জি সি ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালে তিনি জানান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ১০,৭০০ টাকা দেনা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (সিন্ডিকেট) সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে এই অর্থ দেওয়া হবে এবং এই খরচ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন বা মূলধনী খরচ হিসেবে দেখানো হবে।

ভালো বেতন ও নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার আগ্রহ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য আবেদন করেন। অধ্যাপক আর সি মজুমদারের আগ্রহও ছিল। তবে তিনি তাঁর গুরু স্যার আশুতোষ মুখার্জিকে না জানিয়ে তা করতে চাননি। তিনি তাঁর পরামর্শ চাইতে গেলে স্যার আশুতোষ বলেন, অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করলে তিনি রাজি আছেন, অন্য কোনো পদের জন্য নয়। পদ ছিল একটি। তিনি তাই করলেন এবং ওই দরখাস্তে স্যার আশুতোষ জোর সুপারিশ করেন। আরো অনেক প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের প্রথম অধ্যাপকের চাকরিটা হয় ড. আর সি মজুমদারের। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগেই তিনি চাকরিতে যোগ দেন। তাঁর থাকার জন্য বর্ধমান হাউসের (বর্তমান বাংলা একাডেমি) ওপরের তলার অংশটি বরাদ্দ হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ফিলিপ হার্টগ ১৯২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন। এরপর উপাচার্য হয়ে আসেন জি এইচ ল্যাংলি। তিনি ছিলেন দর্শনের শিক্ষক। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এমএ পাস করার পর ১৯১৩ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি ও ড. আর সি মজুমদার একই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক ল্যাংলি হার্টগের স্থলাভিষিক্ত হন ১৯২৬ সালের ১ জানুয়ারি। তিনি সাড়ে পাঁচ বছর এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৩৪ সালের ১ জুলাই তাঁর স্থলে উপাচার্য হয়ে আসেন প্রথম ভারতীয় আহমদ ফজলুর রহমান, যাঁর জন্ম জলপাইগুড়িতে। পড়ালেখা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ডে। তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে রিডার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি মাত্র আড়াই বছর এই দায়িত্বে ছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদিও ড. আর সি মজুমদার এ এফ রহমানের সিনিয়র ছিলেন, মুসলমান হওয়ার কারণেই তিনিই হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এ দেশীয় উপাচার্য। তাঁর পাণ্ডিত্যের তেমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এ এফ রহমানের পর কে হবেন পূর্ব বাংলার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরের উপাচার্য, তা নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ধারণা করা হয়েছিল, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান উপাচার্য অন্তত পাঁচ বছর তাঁর পদে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি পাবলিক সার্ভিসে যোগ দেওয়ার পর পূর্ব বাংলার মুসলমানরা বেশ হতাশ হয়েছিলেন। নিয়ম ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (সিনেট) উপাচার্য প্যানেলে একাধিক নাম প্রস্তাব করে চ্যান্সেলর তথা বাংলার গভর্নরের কাছে পাঠাবে। তাঁর নাম প্রস্তাব হবে শুনে সেদিন ড. আর সি মজুমদার কাউন্সিল সভায় যোগ দেননি। কাউন্সিল তাঁর ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নাম প্রস্তাব করে তা চ্যান্সেলরের কাছে প্রেরণ করে। গভর্নর একটি শর্ত দিয়ে ড. আর সি মজুমদারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ উপাচার্য নিয়োগ করেন। রাজি হয়েছিলেন ড. মজুমদার। শর্তটি ছিল, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবেন তিনি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডেরও চেয়ারম্যান হবেন, তবে তার জন্য তিনি কোনো পারিশ্রমিক পাবেন না।

১৯৩৭ সালের ১ জানুয়ারি পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য ড. আর সি মজুমদার চতুর্থ উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন। উপাচার্য থাকাকালীন ড. আর সি মজুমদারের একটি বড় অবদান ছিল ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য সরকারকে রাজি করানো। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ‘জগমোহন পাল নামে ঢাকার একজন ধনী ব্যক্তি এই কলেজ স্থাপনের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হন এবং তাঁকে আমি এই আশাবাদ দিয়েছিলাম যে মেডিক্যাল কলেজটি তাঁর নামেই হবে।’ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সেই বিশ্ববিদ্যালয় হতে হতে ১৯৪৬ সাল। তখন নতুন উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসান দায়িত্ব নিয়েছেন। কলেজ হয়েছিল কিন্তু তা জগমোহন পালের নামে নয়। ড. আর সি মজুমদারের দায়িত্ব পালনকালে বাংলার গভর্নর ছিলেন জন এন্ডারসন। তিনি ড. আর সি মজুমদারকে নানা বিষয়ে সহায়তা করতেন। কোর্টের (সিন্ডিকেট) সদস্য নির্বাচিত করার দায়িত্ব ছিল চ্যান্সেলরের। ড. মজুমদার লিখেছেন, তিনি যাঁদের নাম পাঠাতেন, চ্যান্সেলর তাই অনুমোদন করতেন। সদস্য নির্বাচনে সব সময় হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা সমান সমান হতো। শুরু থেকেই ঢাকার নাগরিকদের মধ্যে Order of precedence হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ঢাকার প্রথম নাগরিক, কমিশনার ও বিচারপতিদেরও ওপরে। বর্তমানে উপাচার্যদের ক্ষেত্রে এসবের বালাই নেই। ঢাকার সাহেব-আমলাদেরও এই সিদ্ধান্ত খুব পছন্দ হয়নি। বাংলার গর্ভনর ঢাকায় আসবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। রেওয়াজ অনুযায়ী তিনি লাঞ্চ করবেন ঢাকার কমিশনারের বাড়িতে। কিন্তু কলকাতা থেকে খবর এলো, তিনি ঢাকার প্রথম নাগরিকের বাড়িতে লাঞ্চ করবেন। এমন একটি নজিরবিহীন ঘটনায় ঢাকার সাহেব মহলে বেশ অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল।

ড. আর সি মজুমদার উপাচার্য থাকাকালীন একবার মুসলিম লীগ নেতা ঢাকা সফরে আসেন। ঠিক হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাঁকে সংবর্ধনা দেবেন। রেওয়াজ অনুযায়ী উপাচার্য সেই সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভার শুরুতে অতিথি সম্পর্কে সভাপতি একটি পরিচিতিমূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন। ড. মজুমদার লিখেছেন, ‘তাঁর (জিন্নাহর) হাবভাব দেখে মনে হলো যে তাঁর সংবর্ধনা সভায় একজন হিন্দু সভাপতিত্ব করবেন, এটা জিন্নাহ সাহেব পছন্দ করেননি।’ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল। এই বিষয়ে ড. মজুমদার তাঁর পূর্ববর্তী উপাচার্যের বেশ প্রশংসা করেছেন। ঢাকায় বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জড়িত হয়ে আটক হলে তাঁদের ছাড়িয়ে আনার জন্য ড. আর সি মজুমদার বেশ তৎপর থাকতেন। প্রয়োজনে তিনি কারাগারে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে দেখাও করতেন। তাঁর আমলে ঢাকায় একটি বড় রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। ওই সময় জগন্নাথ হল ও ঢাকা হলে ছয়-সাত শ হিন্দু আশ্রয় নিয়েছিল। মাঝেমধ্যে তিনি এই হলগুলোতে গিয়ে তাদের খোঁজখবর নিতেন। নিশ্চিত করতেন যেন তাদের থাকা-খাওয়ার কোনো অসুবিধা না হয়। খবর এলো দাঙ্গার এই সময় হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি ঢাকায় আসবেন ও উপাচার্যের বাসভবনে উঠবেন। তিনি ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জির ছেলে, আর বলা হয় বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গুরু। আরএসএসের মতো সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল তাঁর হাত ধরেই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিল। ঢাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। সেই যাত্রায় ঢাকার কমিশনার ভালো ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯৩৯ সালে কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন বক্তা হিসেবে ঢাকায় আসবেন স্টিমারযোগে। নারায়ণগঞ্জে নেমে সড়কপথে তিনি ঢাকা। এই সময় কংগ্রেস রাজনীতি মহাত্মা গান্ধী বনাম নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু শিবিরে বিভক্ত। সুভাষ চন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সরোজিনী নাইডু গান্ধীজির দলে। বাংলার সাধারণ মানুষ নেতাজির ভক্ত। ঠিক হলো সরোজিনী নাইডু ঢাকায় আসার পথে ঢাকা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র বিক্ষোভ করবে। অতিথি নারায়ণগঞ্জ থেকে আসবেন উপাচার্যের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে। উঠবেন উপাচার্যের বাসভবনে। কয়েকজন শিক্ষক পরামর্শ দিলেন অতিথিকে ট্রেনে করে ঢাকায় আনা হোক। এতে ড. আর সি মজুমদার সায় দিলেন না। তিনি সড়কপথেই সরোজিনী নাইডুকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে রওনা দিলেন। পথে এক জায়গায় ছাত্রদের বাধার মুখে পড়লেন। ড. মজুমদার গাড়ি থেকে নেমে ছাত্রদের বললেন, প্রতিবাদ হয়েছে, অতএব তাঁদের পথ ছেড়ে দিক। উপাচার্যের কথা ছাত্ররা শুনে পথ ছেড়ে দিয়েছিল। ড. আর সি মজুমদার গবেষণাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কোনো একজন শিক্ষক বা ছাত্র যদি কোনো বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহ দেখাতেন, তখন তিনি তাঁদের সর্বাত্মক সহায়তা করতেন। এই গুণটি তিনি পেয়েছিলেন গুরু আশুতোষ মুখার্জির কাছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে ছাত্রদের অভিযোগ ছিল অনেক পুরনো। তিনি গ্রন্থাগার উন্নয়নের সব ধরনের ব্যবস্থা করেছিলেন। অফিস বা শিক্ষকতায় সব সময় ফাঁকিবাজি হতো। উপাচার্য এটা বন্ধ করার জন্য নিয়মিত আগাম কোনো নোটিশ না দিয়ে বিভিন্ন অফিস বা বিভাগ পরিদর্শন করতেন।

যাঁদের হাত ধরে বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত রচনা হয়েছিল তাঁদের অন্যতম ছিলেন ড. আর সি মজুমদার। ১৯৪২ সালের ৩০ জুন তিনি এই পদ থেকে অবসরগ্রহণ করেন। এর পরও তিনি শিক্ষকতা বা গবেষণা কোনোটাই ছাড়েননি। ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ড. আর সি মজুমদার কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব ইন্ডোলজির অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এই পণ্ডিত ব্যক্তিটিকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভারত সরকার কখনো সম্মানিত করেনি, যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ওই রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নানাভাবে সম্মানিত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মশতবর্ষে এই কিংবদন্তি উপাচার্যের প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা।

লেখক : বিশ্লেষক ও গবেষক