যারা নিজেদের হাঁস জেনেও বলে ‘হাঁস না আমরা’ যারা অফিস যায় সাদা সার্ট পরা ক্লান্ত পদক্ষেপে তাদের সকলেই তো হাঁস — কিন্তু উত্তরণ তো জানা নেই। তবু সমস্যাকে অস্বীকার করা যায় না। হয়তো তাই বিজন ভট্টাচার্য নাটক লেখেন ‘হাঁসখালির হাঁস’। সব-হারানো মানুষের কথা তাঁর নাটকে, যারা শহরকে সুন্দরী করবে অথচ শহরের একপাশে পড়ে থাকবে আবর্জনার মতো। আশ্চর্য ধাঁধা এই শহর কলকাতার যা উঠে এসেছে নাট্যকারের কলমে।

শুধু ‘হাঁসখালির হাঁস’-এ নয়, শহর কলকাতার পথে চলা মানুষের কথা এসেছে অন্য নাটকেও। হাজার হাজার মানুষ কিভাবে মরতে মরতে বেঁচে থাকে, তারই রূপায়ণে নাট্যকারের মনোনিবেশ। অবহেলিত গণজীবন নাটকের বিষয়। চল্লিশ থেকে সত্তর দশকের আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক চেহারাটি প্রকাশিত হয়েছে নাটকের ভেতর দিয়ে যা নিপীড়িত মানুষের বাঁচবার স্বপক্ষেই রায় দেয়। নাটকের আশ্রয়ে মানুষের আত্মপরিচয়ের সূত্র সন্ধানের এই মানসিকতা বিজন ভট্টাচার্যের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়।

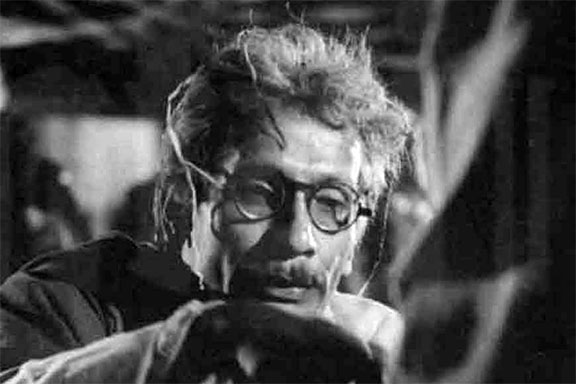

গণনাট্য আন্দোলনের শরিক হয়ে যিনি তৈরি করেছেন ‘নবান্ন’ নামক ইতিহাসটি, যাঁর নাটকে বেঁচে থাকার রহস্যটিই অনুসন্ধানের বিষয়; তিনি মানব-জীবনের বাস্তব পরিমণ্ডলটি তুলে ধরেছেন কখনও গ্রাম, কখনও শহরের চালচিত্রে। গণনাট্যের প্রধানতম শর্ত হিসাবে ব্যক্তির পরিবর্তে তিনি গোষ্ঠী-জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নাটকের অনুষঙ্গ হিসাবে এসেছে লোকায়ত বিশ্বাস, নিজেদের আঞ্চলিক আচারবাহিত জীবনচর্চা। গ্রামজীবনের সরলতায় অভ্যস্ত মানুষের শহরের জটিলতার আবর্তে অসহায় অবস্থানটি যথাযথ। কোনভাবেই বাস্তবতাকে বাদ দিতে চাননি নাট্যকার। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সময়কে তুলে ধরে তার সংকট থেকে উদ্ধার পাবার বাসনা। এই সূত্রেই নিয়ে এসেছেন সংঘবদ্ধ মানসিকতাকে, যা সময়াচিত। প্রথম নাটক আগুন থেকেই নাট্যকারের বিশিষ্ট মনোভাবের প্রকাশ, যা তাঁর কোনও নাটকেই অনুপস্থিত থাকেনি। একান্ত-পূর্ণাঙ্গ মিলিয়ে যে চব্বিশটি নাটক তিনি লিখে ফেলতে পেরেছিলেন তাতে বিষয় বা আঙ্গিকগত দিক থেকে বারবার অভিনবত্ব এসেছে, কিন্তু মূল সুর থেকে তিনি দূরে সরে যাননি। তাঁর নাটকগুলি যে নতুন জাতের এমন অভিমত বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচিত এবং স্বীকৃত।

মূলত তৃতীয় নাটক ‘নবান্ন’ থেকেই বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকার সত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ। প্রথম নাটক ‘আগুন’ ও দ্বিতীয় নাটক ‘জবানবন্দী’-র সূত্র ধরেই অবশ্য এসেছে ‘নবান্ন’ নাটকটি। ১৯৪৪-এর এ নাটকে প্রথম সমাজের কাঠামো সম্বন্ধে সচেতন প্রতিবাদ। অর্থনৈতিক অসাম্য এবং সামাজিক অন্যায়ের দিকগুলিকে নবান্ন দেখিয়েছে। দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থাও এ নাটকে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে একান্ত সত্য নাট্যকারের মানবিকতাবোধের ব্যাপকতা, যা এসেছে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে। ভেতরকার সহানুভূতিশীল মানসিকতার সহায়তায় এবং একই সঙ্গে সাম্যবাদে দীক্ষিত মনের অর্জিত ভাবনার আলোকে।

গ্রামীন পটভূমিতে এ নাটকের বিস্তার। স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন, ব্রিটিশের দমননীতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারি — এসব কিছুর ভেতর দিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় হিসেবে নাট্যকার গোষ্ঠী-চেতনায় প্রতিবাদী সত্তার জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন। তবে এই বোধে স্থিত হবার জন্য সংগ্রামী মনোভাবটির অনিবার্য প্রয়োজন। তাই সর্বস্বান্ত মানুষের কলকাতায় আসা দু মুঠো অন্নের জন্য। শহরে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে রিলিফের উদ্যোগে সে সংবাদও শোনা যায়, শহরের পথে সেদিন অন্নহারা, গৃহহারা মানুষের ভিড়। অসাধু ব্যবসায়ীদের মুনাফা লোটার চিত্র, নারী-ব্যবসার ফলাও কারবার কিংবা যুদ্ধের বাজারে কলকাতায় চাকরি পাবার সম্ভাবনা এ সবই একেবারে অনুপুঙ্খ উঠে এসেছে নাট্যকারের কলমে।

নাট্যকার এও দেখিয়েছেন, যেখানে খাদ্য অমিল সেখানেই ব্ল্যাকমার্কেটে প্রচুর দাম দিয়ে উৎসব-অনুষ্ঠান করার আনন্দ। বিবাহবাসরের আতিশয্য যেন অবমাননা করে ডাস্টবিনে খাবার খুঁজে বেড়ানো মানুষগুলোকে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের উৎসটিকে নাট্যকার খুঁজে বের করতে চেয়েছেন। তবে তিনি শুধু জীবনের অন্ধকার দিকটিকে তুলে ধরতে চাননি, অন্যায়ের প্রতিরোধের সংকল্পকেও বড় করে তুলেছেন। তাই শহরে আসা মানুষগুলির কেন্দ্রে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পঞ্চাশের মন্বন্তর যেমন তাদের রিক্ততার মাঝখানে ঠেলে দিয়েছিল ; নিজস্ব বৃত্তের বাইরে শহরের কঠিন কংক্রিটের নির্মমতায় আহত হয়েছিল মুল্যবোধ। কঙ্কালসার মৃতদেহের স্তুপে ভরে উঠেছিল কলকাতার ফুটপাথ। নিরন্ন মানুষের কষ্ঠে সেদিন ভাত কিংবা ফ্যান পাবার কাতর আর্তনাদ; তবু সব শেষ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে যে চেতনা ঝংকৃত হয়েছিল তা আবার প্রধান সমাদ্দারের পরিবারের মানুষকে স্বভূমিতে ফিরে আসার প্রেরণা জোগায়। নতুন ফসল ফলানোর স্বপ্ন দেখায়, নবান্ন উৎসবেরও পরিকল্পনা এই দিক থেকে।

যে জীবন গ্রামের কৃষকের এবং যে জীবন শহরের শ্রমিকেরও তাকেই নাট্যকার বারবার নিয়ে আসেন তাঁর নাটকে, ‘নবান্ন’ পরবর্তী ‘অবরোধ’ নাটকে তাই শ্রমিক আন্দোলনের আভাস। অবহেলিত শ্রেণীর প্রতিরোধী ভূমিকাটি এ নাটকেও অনুপস্থিত নয়, ‘জতুগৃহ’ নাটকে নাগরিক জীবনের অবক্ষয়ের চিহ্ন। মানুষের সীমাহীন লোভ লালসায় নগরজীবনের জটিলতা, মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অবমাননা রোধ করার উপায় হিসেবে ঘটেছে প্রাণের অপচয়। সমাজকে সুস্থতায় ফিরিয়ে আনবার প্রকৃত পন্থাটি হলো, প্রেমের মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন।

গোত্রান্তর নাটকে দেখানো হয়েছে গোত্র ও কূলের প্রাধান্য যখন সমাজকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছে, জীবনের গতিধর্ম ব্যাহত হয়েছে, তখন হরেন মাস্টার তাঁর কন্যা গৌরীর সঙ্গে শ্রমিক কানাইয়ের বিয়ে দিয়ে নিজের যেমন গোত্রান্তর ঘটান, সমাজের প্রচলিত ছকটাকেও ভেঙে দেন। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে শহরে এসেছিলেন হরেন মাস্টার। এখানে সব মানুষের আশ্রয় বারার নিরন্তর প্রচেষ্টা। আর স্থিত হবার বাসনাতেই মধ্যবিত্ত সংস্কার দূরে সরিয়ে রেখে অসবর্ণ বিবাহে স্বীকৃতি প্রদান নাটকের বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন অভিনব, তেমনই নাট্যকারের সমাজ সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনারও প্রতিফলন। এ নাটকে ছিন্নমূল মানুষের সমস্যাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্বের সংকট। সংকট অতিক্রম করবার মানসিকতা নাটকে সোচ্চার। মধ্যবিত্তের অভিমান ভুলে সকলের সঙ্গে নিজেদের জীবন মিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে নাটকে অন্য মাত্রা আসে। মানবিক সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। উঠে আসে উত্তরণের ভিন্নতর বাণী। বস্তির শ্রমিকদের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে হরেন মাস্টার পাঠশালা খোলেন। এ পাঠশালার নতুন পাঠক্রম — ক-তে কলকারখানা, খ-তে খেতখামার; বর্তমানে যখন বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি কিংবা বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা ভাবা হচ্ছে, সেই মুহূর্তে ১৯৬০-এর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে রচিত গোত্রান্তরের নিবিড় পাঠ বড় বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়। বর্তমান আত্মকেন্দ্রিক, অহংসর্বস্ব মানসিক অস্থিরতার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ যেন এই সত্যে উপনীত হতে পারে, ঠুনকো আত্মসম্মান অস্তিত্বকে সার্থক করে না, পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে মানিয়ে চলাই স্বধর্ম।

মরাচাঁদ নাটকে মানুষের নানা সমস্যার কথা এসেছে, তার মধ্যে আছে জল-করের প্রসঙ্গ। সে জন্য জনসাধারণকে নিয়ে সভার আয়োজন, গণসঙ্গীত গাওয়া — নাগরিক জীবনের পরিমণ্ডলটিকেই যেন আভাসিত করেছে। ব্যক্তি আমির সীমানা ঘুচে গিয়ে জনতায় রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার মধ্যে নাটকটি ব্যাপ্তি লাভ করে।

‘ছায়াপথ’ নাটকে শহরের নিচুতলার কাহিনি। সমাজ ব্যবস্থার ফাঁক এ নাটকে প্রকাশিত ভিখারী-জীবনের দুর্দশার চিত্র অঙ্কনে। ভিখারী জীবনকে জেনে, তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করে, তাদের জীবনকে এ নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। যে জীবন ভিক্ষুকের, সে জীবন কি মানুষের নয় — এই প্রশ্নই অসহ্য অভিমানে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দেয়েছেন নাট্যকার।

‘কৃষ্ণপক্ষ’ নাটকে দেখানো হয়েছে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভয়াবহ সংকটকে কিভাবে চাপা দেওয়া হচ্ছে ধর্মের আফিন খাইয়ে। যারা তথাকথিত ধর্মের নানা প্রথায় বিশ্বাসী, তারা কিন্তু প্রতিদিনই নিপীড়িত হয়, সমাজের দুর্নীতি ব্যাপকতা দেখিয়ে বর্তমান সময়ের অন্ধকার দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে। তাই নাটকের নামকরণও সার্থক। আশ্রমের ভিতর ব্রাত্যদের প্রবেশাধিকার নেই অথচ ভিতরে সাজানো থাকে রাশি রাশি চালের বস্তা। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার সকলেই আশ্রমের সাংগঠনিক সদস্যপদে নিযুক্ত। পবিত্র ধর্মচরণের আড়ালে সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতির চিত্র। যাঁরা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত তাঁরা আসলে কতদূর ভণ্ড এ নাটকে তার বাস্তব চিত্রণ। আজকের সমাজে ঘটে যাচ্ছে গ্রানিকর নানা ঘটনা, সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে তাদের ধর্মের আফিম খাইয়ে সমাজনেতারা নিজেদের কাজকে ভালো বলে ব্যাখ্যা করবার অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়ে যাচ্ছেন। নাটকে কাশীনাথের মতো চরিত্রেরা আসে এই কাজ করার জন্য।

‘সাগ্নিক’ নাটকে বর্তমান সভ্যতার যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। যে দেশের অগণিত বৃহত্তর জনসাধারণ আশ্রয়হীন, অবলম্বনহীন সে দেশে “মেক ইন ইন্ডিয়া” বললেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। তাই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। আগেও উঠত এখনও ওঠে। যে চরিত্রটিকে অবলম্বন করে এই নাটকের বৃত্তটি গড়ে উঠেছিল সেই পাগলাবাবার ভঙ্গিটি তাই আক্রমণাত্মক। এই মেনে না নেওয়ার ভঙ্গিটি চেতনার জাগরণ ঘটায় যা ছিল নাট্যকারের একান্ত অভিপ্রেত।

‘আজ বসন্ত’ নাটকটি সমসময়ের বিশ্বস্ত দলিল। ষাটের দশক থেকে এখন পর্যন্ত যুবশক্তিকে গ্রাস করেচলেছে যে নৈরাশ্যের অন্ধকার তারি চিত্র এখানে। বেকারিত্ব, রাজনীতির অস্থিরতায় সম্ভব ছিল না সুস্থ জীবনযাপন। তাই মীরা ও সুবিনয়ের প্রেম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আত্মহননের মতো নঞর্থক মনোভাব গড়ে ওঠে। ‘স্বর্ণকুম্ভ’ নাটকে গণতন্ত্রের অভ্যুত্থানের আভাস মেলে।

তাঁর শেষ নাটক ‘হাঁসখালির হাঁস’-এ দেখানো হয়েছে হাজার হাজার মানুষের ‘আঙ্গা’ হয়ে যাওয়ার কাহিনি যারা বন্যা বা খরায় অন্নাভাবের কারণে পোড়া পেটের ভাত জোগাতে কলকাতায় এসেছে। পাতাল রেলের মাটি কাটার কাজে তারা নিযুক্ত। আবার তাদেরই একজন মাটি চাপা পড়ে মারা যায়। নীচের সারির এইসব মানুষদের সমাজ ও রাষ্ট্র কিভাবে আইসোলেট করে রেখেছে নাট্যকারের কলমে তা উঠে এসেছে। আবার এরই মধ্য অসততাকেই মূলধন করে অনেকে উন্নতির সোজা পথ দেখতে পেয়েছে। কিন্তু সেও সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ ‘ধরপাকর করবার লোক নেই।’ ঘূণ ধরা সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সামগ্রিক চিত্র ‘ধরপাকড়’ শব্দটিতে ধরা পড়েছে।

তবে কোনও কথাই তো শেষ নয়। শেষ নাহি যে শেষ কথা বলবে। নাট্যকারও সে পথে যাননি। বরং বরাবরই ধরে রেখেছেন আশাবাদী মনোভাব। প্রতিবাদ জন্ম দেবে নতুন সম্ভাবনার — এই প্রত্যয়ে দীপিত হয়েই তাঁর নাট্যচর্চা। নাটকের মধ্যে দিয়ে তাই তাঁর মানবমুখী মনেরই অভিপ্রকাশ।

১৯১৭ সালের ১৭ জুলাই তাঁর জন্মদিন।