ফালগুনীর কোনো হাতঘড়ি ছিল না, রোদ-চশমা ছিল না, আংটি ছিল না — সব সে বিক্রি করে দিত, অবলীলায়। তারপর মদ — নেশা। সাফাইযোগ্য জিনিসপত্তর বাড়ি থেকে হাতে করে নিয়ে আসত, শেয়ালদা সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে হাতবদল হয়ে যেত। তার নিজস্ব কোনো বই ছিল না। জেব্রা দ্বিতীয় সংখ্যা সবে বেরিয়েছে, ফালগুনী প্রস্তাব দিল সেলিব্রেট করার, পকেট সংক্ষিপ্ত টের পেয়ে জেব্রার কপি নিয়ে মেট্রো সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ি। মৃনাল সেনের ফিল্ম শেষ, আমাদের হকারি শুরু। জেব্রা বিক্রি করে দারুন সেলিব্রেট করেছিলুম।

ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, প্রগতি কিছুই আর পৃথিবীকে বদলাতে পারেনি বিশেষ, ঘুরে-ঘুরে মানুষের জিভ বদলানো ছাড়া আর কিছু বদলায়নি। মৈত্রী, শান্তি, আদর্শ, সদভাবনা, সদাচার — এই সকল বড়-বড় বুকনি মানুষকে, মানব সমাজকে, পাথর করতে সাহায্য করেছে। ভুল জীবন, ভুল সংঘাত, ভুল ধারণা, ভুল পরিণতি। অনেকের ধারণা ইতিহাস মানে প্রগতি। ওটা ভুল। একটা সভ্যতা জন্মায়, বড় হয়, পালটায়। সংস্কৃতি বলতে বোঝায় এই মুহূর্তের ব্যাপার, এখনকার। সংস্কৃতি ফুলের মত, নিজের ইচ্ছাতেই বাড়ে এবং ঝরে যায়। সংস্কৃতি মরে গেলে তা সভ্যতা হয়ে যায়। সভ্যতা মানে শৃঙ্খলা। সভ্যতা কৃত্রিম। কিন্তু সংস্কৃতি কৃত্রিম নয়।ধর্ম মানে মৃত্যুবোধ।

আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রিস্টান, আমি পার্সি এরকম ধারণা ভুল। আমি সমস্ত ধর্মেরই লোক। যেহেতু আমি একটা সম্প্রদায়ে জন্মেছি, তাই সেই সম্প্রদায়ের মৃত্যুবোধের ওপর নির্ভর করে আমার নিজস্ব জীবনদর্শন। পরম্পরা মানে অতীতের গুণগুলোকে কেবল গুরুত্ব দিয়ে যাব তাতো ঠিক নয়, অতীত গুণকীর্তন করে বেঁচে থাকলে ডায়নোসরের মত লুপ্ত হয়ে যেতে হবে। কবি বা সাহিত্যিক ভবিষ্যৎবক্তা, দ্রষ্টা, ভিশনারি। নিজের চেতনাই প্রত্যেকের কাছে চূড়ান্ত ও ধ্রুব। স্ব-চেতনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যেই মাদকের ব্যবহার, বলতেন ফালগুনী।

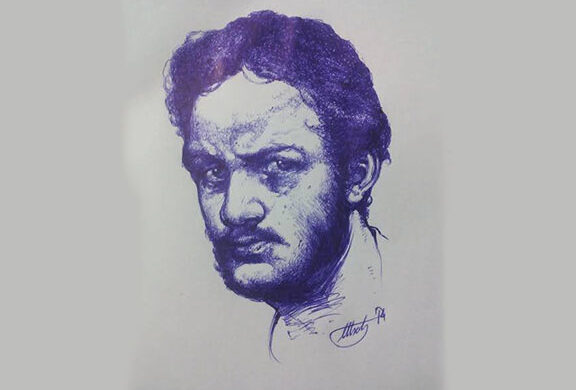

ফালগুনীর কবিতা-প্রকাশ শুরু ষাট দশকের প্রথমার্ধে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল সক্রিয়। যদিও সে পরিচিতি লাভ করে সত্তর দশকে, কারণ এই সময়ে সে খুঁজে পেয়েছে তার হাত-পা রাখার জায়গা। তার সমসাময়িক কবিরা যখন গাদাগাদি কবিতা নিয়ে ঝুলন্ত বাসের হাতলে, ফালগুনী তখন রাস্তার একধারে, ধুলো-ওড়া গাছতলায় দাঁড়িয়ে। সমকালীন কবিদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, চোখে পড়ার মত আলাদা, হুড়মুড়ে প্রবাহ থেকে পেছনে। তার কবিতার মনোভূমি, জীবনদর্শণ, চেতনা, উপলব্ধি, উপস্হাপনা, স্বাতন্ত্র্যে ঝকঝকে।

নিজেকে সে অশিক্ষিত মনে করত, বোদা, এই কারণে যে, চুরির সপক্ষে যে যুক্তি খাড়া করতে পারে সেই এলেম ওর ছিল না। দৈনন্দিন ও জাগতিক জীবনের, জীবন সংক্রান্ত উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, সব করায়ত্ত করেছিল, এবং তা থেকে পাওয়া শিক্ষাই সে চুড়ান্ত মনে করত, এবং সে-প্রাপ্তিই ছিল তার আত্মপ্রকাশের সিংহদরোজা। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে এসেছে কবিতা, জীবনেরই ফসল — জীবনের মত অপরিবর্তনীয়। আমাদের সঙ্গে মেলা-মেশা, দিবারাত্রি, কলকাতার ভিড়পথ, নির্জন রাস্তা পরিক্রমা, বিভিন্ন লোকেদের বাকচাতুর্য, ভুল ধারণা, গ্রন্থ থেকে উঠে-আসা আক্রমণাত্মক কোনও ধারণা — এসব সাহায্য করেছিল তাকে নিজস্ব, একেবারে নিজস্ব, ভাষাজগত এবং ভাষাপৃথিবী সৃষ্টি করার; লক্ষণীয়, কবিতায় তার নিজস্ব উপলব্ধি। নেই কোনও ভাবাবেগ, বা ছিলছিলে রোমান্টিকতা, বা নিসর্গের আকাশবাণী, এবং আমরা পাই পোস্টমডার্ন, ক্রুর, খসখসে, নির্মম, লেপাপোছা, উবড়ো-খাবড়া, কাঁটাতার, নুড়িবালি ছড়ানো-ছিটানো। যদিও, অভিজ্ঞতার এলাকা ব্যাপক ছিল না, সীমাবদ্ধ, বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে বাস্তবতার ঘেরাটোপে, অথচ কী অমোঘ ! তার জীবনে প্রেম-প্রেমহীনতা, সাফল্য-ব্যর্থতা, ক্রোধ-আকাঙ্খা, উত্থান-পতন, আন্তরিকতা-হুঙ্কার, হাহাকার- উচ্ছলতা, সন্দেহ-বিশ্বাস, সুস্হতা-অসুস্হতা, দুঃখ-আনন্দ, বিষণ্ণতা-সুখ, উপদেশ-গালাগাল, শিষ্টতা-ভদ্রতা, শ্লীলতা-অশ্লীলতা, সহজ-জটিল সব কিছু সে আগাপাশতলা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেছে, তুলে ধরেছে নিক্তির কাঁটায়।

আভিজাত্য ব্যাপারটা ফালগুনীর একেবারেই ছিল না, অথচ থাকার কথা তারই।আমরা হাংরি আন্দোলনে অধিকাংশ উঠে এসেছিলাম নিচের তলা থেকে। অভিজাত শব্দোচ্চারণ যা আমাদের দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়ায়, তার সঙ্গে সম্যক পরিচয় আমাদের অনেকেরই ছিল না। আত্মীয়-স্বজনদের নামোল্লেখ করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করার মত কিছু ছিল না। আমরা নগর-শহরের বাসিন্দা ছিলাম না। আমাদের মুখ থাকত কাঁচুমাচু, কফিহাউসের টেবিলে বিদেশি লেখক-কবিদের নাম শুনে আমরা থৈ-হারা হয়ে পড়তাম। আমাদের পকেটে রুমাল ছিল না, চুলে কখনও বা সরষের তেল, শার্টের তলায় ছিন্ন নোংরা গেঞ্জি, ঠোঙায় মুড়ি-তেলেভাজা চিবোতে-চিবোতে ফুটপাথ ধরে হাঁটতাম, পিরিচে চা ঢেলে সুরুৎ-সুরুৎ শব্দে পান, ভিটামিনের অভাবে ঠোঁটে খড়ি, টিউশানিতে চা-বিস্কুটের প্রত্যাশা, খুঁটি নেই, সুপারিশ নেই, প্রেম করার আর্টও রপ্ত করিনি।

ফালগুনীর ছিল বনেদি ব্যাকগ্রাউন্ড। অথচ আর্থিক অবনতি তাকে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছিল একেবারে সাধারণ পর্যায়ে। অবলীলায়, অতি সাবলীল, স্বচ্ছন্দে সে সব কিছুকে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এই যে ধ্বংসের প্রকোপ — তার জানা ছিল পরিণতি। এই ধ্বংসের পরিণামে সহজেই সে টের পেয়েছিল গোপন সূত্র — যে সূত্র তাকে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিল। রাস্তায় সহজভাবে সে রিকশওয়ালার কাছ থেকে খৈনি চেয়ে ঠোঁটে গুঁজে নিত, দেশি মদের টেবিলে পাশে-বসা শ্রমিকের ঠোঙা থেকে ভেজা ছোলা-আদা তুলে নিতে তার কোনো দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না। সচেতন ছিল বলেই সে মিথ্যা ভড়ং বা ভুল অহমিকা থেকে সরে এসেছিল।

স্নান না করে অনায়াসে দিন কেটে যায় দেখে সে স্নান করেনি কতদিন। যে বর্ধিত নখে রমণীকুলের পালিশ ঝকঝকিয়ে ওঠে, ফালগুনীর বাধাহীন সেই নখ বাড়তে দিয়েছে হাতে-পায়ে, ময়লা জমেছে নখে, কানের গর্তে, গলার ত্রিবলিতে, ঘাড়ে, কন্ঠায়, কনুইয়ে, চামউকুন লেপ্টে থাকেছে — কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। চুলে তেল পড়েনি, রুক্ষ, শন, দশ বা পাঁচ আঙুলের চিরুনিদাঁড়া কিছুটা এলোমেলো বিন্যস্ত করে ; দাঁত মাজেনি কতদিন, পিচুটি দেখা গেছে কতদিন — এই নয় যে এসব ব্যবহার তার ইচ্ছাকৃত — কবি হতে হবে বলে এই সব, যেমন কফিহাউসে কবিদের কন্ঠস্বরের পরিবর্তন, অস্বাভাবিক বলার ভঙ্গিমা, কাব্যপাঠের স্বরপ্রক্ষেপ, ছুঁচালো ও সরু ঠোঁটের ব্যবহার, চোখের চাউনি, পালিশ চকচকে মুখ, এনামেল দাঁতের হাসি, সিগারেটে ঠোঁটের বিচিত্র স্টাইল — এসব ফালগুনীর ছিল না। শরীর চর্চা বা দিনচর্যা নিয়ে কখনও ভাবিত হয়েছে বলে মনে হয় না। সংবাদপত্র না পড়েও দিন অবলীলায় অতিক্রম করে বলে সংবাদপত্রও ছুঁয়ে দেখেনি কতদিন। আরোপিত নয়, ঐ ধরণের জীবনযাপনে স্বচ্ছন্দ বোধ করত নিশ্চয়ই। দৈনন্দিন নির্দিষ্ট কোনো রুটিন ছিল না, বন্ধু-সহমর্মীর বাড়িতে রাত কাটাত মাঝে-মাঝে। কন্ঠস্বর ছিল শ্রুতিকটু, বলা চলে ফ্যাসফ্যাসে। অথচ রাস্তায়, হাঁটা-চলাকালীন, যখন সে খুব আনন্দিত হতো, গেয়ে উঠত রবীন্দ্রসঙ্গীত। প্রিয় শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস, দারুন ভক্ত। প্রিয় পরিচালক ঋত্বিক ঘটক, কট্টর সমালোচকও বটে। ফালগুনীর তখন যৌবন; নিহিলিস্ট নয়, অন্তর্ঘাতক মনে-হৃদয়ে, এসময়ে অহংকে শাসনে রাখা সম্ভব নয়।

নৈরাজ্য ছিল না ফালগুনীর মনে ও হৃদয়ে; অভাব ছিল বটে — আর্থিক অনটন, নিরাপত্তার অভাব, প্রেমের অভাব, পোশাকাদির অভাব, সাংসারিক সুখের অভাব — এসবই ছিল তার, তবু সব কিছু উপেক্ষা করার মত দুর্দমনীয় আত্মা ছিল তার, ব্যবহারিক জীবনে জীবিকার জগৎ বলতে তার কিছুই ছিল না। জীবিকার জগৎ থাকলেই এসট্যাবলিশমেন্টের প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। শতধা বিভক্ত এসট্যাবলিশমেন্টের ধারা-প্রণালীর মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়ে মানুষের শিরদাঁড়া বেঁকে নুয়ে পড়ে। গভীর সংকট থেকে উদ্ধারের প্রয়াস মানুষকে এই ভাবে এসট্যাবলিশমেন্ট-বিরোধী করে তোলে। বিকল্প-ভাবুক করে তোলে। (ক্রমশঃ)

লেখাটা চলূক।