কলকাতার ৫এ ভবানী দত্ত লেনের অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্সের কর্ণধার বিমল ধর। মেদহীন, লম্বা, প্রাণচঞ্চল মানুষ। আমাকে তিনি ডেকে নিয়েছিলেন ‘কথাসরিৎসাগরের’ জন্য। বিখ্যাত চিকিৎসক মণি বিশ্বাসের দাদা হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস সে বই বাংলায় অনুবাদ করেছেন বহু পরিশ্রমে। বিমলবাবু সেটি প্রকাশ করবেন। কিন্তু হীরেন্দ্রবাবুর দুর্বোধ্য হাতের লেখা ছাপাখানার কর্মীরা উদ্ধার করতে পারছেন না, তাই নতুন করে কপি করে দিতে হবে, প্রয়োজনমতো সম্পাদনাও করতে হবে।

প্রতিদিন বিকেলে যেতাম অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্সের অফিসে। ঢুকেই বাঁদিকে ছিল বিমলবাবুর অফিসঘর। সেখানে আসতেন বিভিন্ন প্রকাশক। বইমেলা নিয়ে আলোচনা করতেন তাঁরা। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় যেতেন বিমলবাবু। আধুনিক বইমেলার চরিত্র তিনি অবহিত ছিলেন। ১৯৭৪ সালে বিমলবাবু ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে একটি বইমেলার আয়োজন করেছিলেন। আকারে সে মেলা বিরাট ছিল না। কিন্তু সে মেলার আশাতীত সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা কলকাতায় একটি বড় মেলার কথা ভাবতে শুরু করেন। বড় মেলা পরিচালনার জন্য আধুনিক মনোভাবাপন্ন একটি কমিটি গঠনের কথাও তাঁদের ভাবতে হয়। প্রকাশকদের একটি সংগঠন ছিল, যার নাম ‘বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতি’। কিন্তু পুরাতন সেই সমিতির দ্বারা বড় কোন বইমেলার আয়োজন করা সম্ভব নয়। তাই ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে ১৪ জন প্রকাশককে নিয়ে গঠিত হয় পাবলিশার্স গিল্ড, পরে পরিবর্তিত হয়ে যার নাম হয় পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড। এই সংগঠনই ১৯৭৬ সালে প্রথম ক্যালকাটা বুক ফেয়ারের আয়োজন করে।

কলকাতায় বইমেলার আয়োজনের কথা যখন চলছে, সে সময়ে বিমলবাবু আমাকে বলেন যে তিনি ‘গ্রন্থপরিচয়’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে চান, আমাকে সম্পাদনার ভার নিতে হবে। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। পত্রিকাটির নিয়মাবলি এই রকম : পত্রিকা প্রতিমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বৎসরের যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক চাঁদা দশটাকা। পত্রিকায় কেবলমাত্র গ্রন্থ সম্পর্কিত এবং শিক্ষাবিষয়ক বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়টি মূল্যবান, কারণ সে লেখায় বাংলা প্রকাশনার সমস্যা ও সংকট সঠিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল, “ভারতবর্ষের প্রকাশনা জগতে এই সেদিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের আধিপত্য ছিল ঐতিহ্যসিদ্ধ এবং অক্ষুণ্ণ; আর গ্রন্থবিক্রয়ের বাজার হিসেবে এখনও পশ্চিমবঙ্গ দেশি-বিদেশি পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছে যে লোভনীয় স্থান, তাতে সন্দেহ নেই। গ্রন্থ বিপণননের ক্ষেত্র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সমৃদ্ধ, অথচ প্রকাশন ব্যবসা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছে, বাঙালি প্রকাশক সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পিছু হটছেন, এমন কি বাংলা বই-এর বাজারে অবাঙালি প্রকাশকরা আসর জমাচ্ছেন, এ সত্য আজ কোনক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।” বলা হয়েছে যে বাংলা প্রকাশকদের সমস্ত উদ্যোগ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে সীমাবদ্ধ। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, : ‘পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশন জগৎ সম্পর্কে প্রকাশক ও পাঠকদের সচেতন করা। আমাদের পত্রিকার অন্যতর প্রয়াস হবে গ্রন্থশিল্প সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যমূলক আলোচনার অবতারণা করা; বিষয় নির্বাচন, পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা, মুদ্রণ পারিপাট্য, বাজার সৃষ্টি ইত্যাদি এই প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত হবে।’ প্রথম সংখ্যায় যে সব প্রবন্ধ ছিল তা হল : ১৯৭৪ সালের কাগজ সংকটের কয়েকটি দিক, বইপাড়ার পুরানো পড়া / শিবরাম চক্রবর্তী, বাংলা বই-এর বাজার : রচনাবলি / ড. অরুণ বসু। ‘জিজ্ঞাসা’র প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক শ্রীশকুমার কুণ্ডের সাক্ষাৎকার, স্বদেশ ও বিদেশের গ্রন্থসম্পর্কিত সংবাদ, বিয়োগপঞ্জি (কালিদাস রায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, কাফি খাঁ, আর্নল্ড যোসেফ টয়েনবি), গ্রন্থসমালোচনা (সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ / ড. ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্রোত্তর কাল / ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, অপরাধ ও অপরাধী / ড. সুকুমার বসু, কথাসরিৎসাগর [১ম খণ্ড] / হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস ) এবং ‘এ মাসের বই’।

পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে। এ সংখ্যার সম্পাদকীয় ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় লিখিত হয়েছিল। শ্রীশকুমার কুণ্ডের প্রবন্ধ ‘BOOK TRADE IN BENGAL AND ITS PROBLEMS’ এবং জ্যোৎস্নারঞ্জন করের প্রবন্ধ ‘PUBLISHERS –LIBRARY CO-OPERATION’ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ‘রূপা’র কর্ণধার ডি মেহেরার সাক্ষাৎকার ছিল অন্যতম আকর্ষণ। রাজা রামমোহন রায় ন্যাশনাল এডুকেশনাল রিসার্চ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন, ড. অরুণ বসুর প্রবন্ধ ‘উন্নয়নশীল দেশে গ্রন্থব্যবসা’, নরেন বিশ্বাসের প্রবন্ধ ‘বাংলাদেশে বই-এর বাজার’। এছাড়া ছিল সংবাদ ও ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত ইংরেজি বই-এর দীর্ঘ তালিকা।

১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা। এতে ছিল বিমল ধরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ‘ROLE OF THE PUBLISHERS IN THE 80’s’. ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে নতুন দিল্লিতে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের সেমিনারে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন বিমলবাবু। ১৯৭৬ সালের ১৬-২৫ জানুয়ারি নতুন দিল্লিতে যে বিশ্ব বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় তাতে রাজ্যের ১৫টি প্রকাশন সংস্থা অংশগ্রহণ করে। সে সম্পর্কে ইংরেজিতে একটি প্রতিবেদন আছে এই সংখ্যায়। আছে অনেকগুলি ছবি। সম্পাদকীয়তে বিশ্ব বইমেলায় বাংলার প্রকাশনা সংস্থার সাফাল্য উল্লিখিত হয়েছে এবং কলকাতা বইমেলার ঘোষণা আছে। আছে ‘দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং’-এর অমূল্য দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার। শিবরাম চক্রবর্তী লিখেছেন ‘চুটকি লেখার চটক’। আছে সংবাদ, গ্রন্থসমালোচনা (শরৎচন্দ্র / মণি বাগচি, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র / পুলকেশ দে সরকার, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস -১ম খণ্ড / সুকোমল সেন), এবং এ মাসের বই।

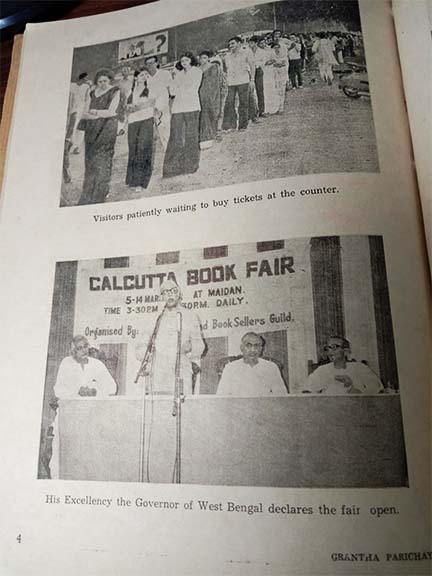

দ্বিতীয় বর্ষের ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে। এ সংখ্যার সম্পাদকীয় ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় লিখিত। সম্পাদকীয়তে গিল্ড আয়োজিত ক্যালকাটা বুক ফেয়ারের আলোচনা আছে। বুক ফেয়ার সম্বন্ধে ইংরেজিতে একটি প্রতিবেদন আছে। অনেকগুলি ছবি আছে যা আজ দুষ্প্রাপ্য। আছে ইউ এন ধরের কর্ণধার রাজেন্দ্রনাথ ধরের সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ শিশু সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র। আছে সংবাদ, গ্রন্থসমালোচনা (হাংরাস / সুভাষ মুখোপাধ্যায়) এবং এ মাসের বই।

দ্বিতীয় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে। এ সংখ্যার সম্পাদকীয় বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত। ইংরেজিতে লেখা লীলা মজুমদারের প্রবন্ধের নাম ‘INTRODUCING CHILDREN’S BOOKS’. ক্যালকাটা বুক ফেয়ারে শিশু সাহিত্য নিয়ে যে আলোচনাসভা হয় সেখানে প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল। ইংরেজিতে BOOK REVIEW (SOCIAL SCIENCE REVIEW) ছিল, ছিল CURRENT BOOKS. ডি.এম লাইব্রেরির কর্ণধার গোপালদাস মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ছিল, ছিল খগেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রবন্ধ ‘বইপাড়ার পুরানো পড়া’। এ ছাড়া ছিল সংবাদ, গ্রন্থসমালোচনা (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি / ক্ষেত্র গুপ্ত, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র / অমরনাথ রায়, আমি-আপনি ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা / চিত্তরঞ্জন সেন মজুমদার, প্যারিচাঁদ মিত্র রচনাসমগ্র – ১ম খণ্ড / প্রধান সম্পাদক ড. হরপ্রসাদ মিত্র) এবং এ মাসের বই।

দ্বিতীয় বর্ষের ৫ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালের মে মাসে। এই সংখ্যার সম্পাদকীয় ইংরেজি ও বাংলায় লিখিত। আছে UNESCO REGIONAL SEMINAR সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন, BOOK REVIEW (POLITICAL POWER IN INDIA / AJIT ROY, ASTROLOGY FOR THE MILLION / SAKUNTALA DEVI, RAJU / SAKUNTALA DEVI), CURRENT BOOKS, সাহিত্য সংসদ ও শিশু সাহিত্য সংসদের কর্ণধার মহেন্দ্রনাথ দত্তের সাক্ষাৎকার, সংবাদ, গ্রন্থসমালোচনা (শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনা / পুলকেশ দে সরকার, রবীন্দ্রকাব্যে নারী / ড. বৈদ্যনাথ শীল, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস-২য় খণ্ড / সুকোমল সেন, নীলিমা ও নৈরাজ্য / সম্পাদনা : শুভাপ্রসন্ন ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় ), পেঙ্গুইনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এবং এ মাসের বই।

‘গ্রন্থপরিচয়’ নিতান্ত স্বল্পজীবী হলেও এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। শুধু বই নিয়ে এ রকম পত্রিকা আজ পর্যন্ত আর প্রকাশিত হল না।

লেখক সিনিয়র ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষক

খুব ভালো লাগলো। পত্রিকার সংখ্যাগুলি এখন কিভাবে দেখা সম্ভব?