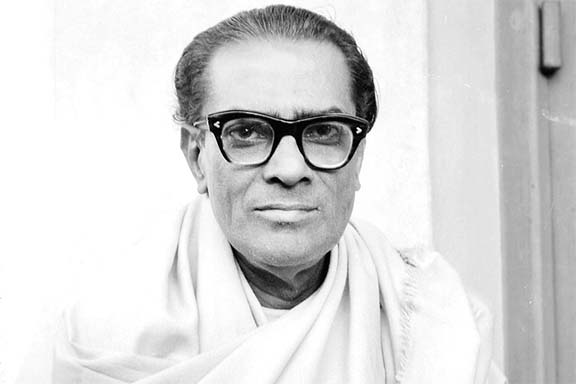

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯০৩ – ২৯ জানুয়ারী ১৯৭৬) বিশিষ্ট বাঙালী কবি, ঔপন্যাসিক ও সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরে সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

অচিন্ত্যকুমার ১৯২৫ সালে কল্লোল পত্রিকা প্রকাশনার দায়িত্ব নেন। তিনি বিচিত্রায়ও কিছুদিন কাজ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি অস্থায়ী মুন্সেফ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ক্রমে সাব-জজ, জেলা জজ ও ল’ কমিশনের স্পেশাল অফিসার পদে উন্নীত হয়ে ১৯৬০ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

পিতার কর্মস্থল নোয়াখালী শহরে তাঁর জন্ম হয়। তবে তাঁর পরিবারের আদি নিবাস ছিল বর্তমান মাদারীপুর জেলায়। তাঁর বাবা রাজকুমার সেনগুপ্ত নোয়াখালী আদালতের আইনজীবী ছিলেন। অচিন্ত্যকুমারের শৈশব, বাল্যজীবন, ও প্রাথমিক শিক্ষা নোয়াখালীতেই সম্পন্ন হয়। তাঁর সহপাঠী ছিলেন আর একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র।১৯১৬ সালে বাবার মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় অগ্রজ জিতেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের নিকট চলে আসেন এবং সাউথ সুবার্বান স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯২০), সাউথ সাবার্বান কলেজ (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) থেকে আই.এ. (১৯২২) এবং ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ বি.এ. (১৯২৪) পাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ (১৯২৬) ও পরবর্তীকালে বি. এল ডিগ্রী (১৯২৯) লাভ করেন।

১৯২১ সালে প্রবাসী পত্রিকায় নীহারিকা দেবী ছদ্মনামে অচিন্ত্যকুমারের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তিনি উপন্যাসের আঙ্গিকে আবেগপূর্ণ ভাষায় ধর্মগুরুদের জীবনীও (যেমন- পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, চার খণ্ডে (১৯৫২-১৯৫৭) লিখেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস বেদে (১৯২৮); এটি আঙ্গিক, রচনাভঙ্গি ও বিষয়বিন্যাসে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। তাঁর লেখায় আধুনিকতা অতি প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে। “বেদে” উপন্যাসের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দনপত্র পান। কাকজ্যোৎস্না ও প্রথম কদমফুল তাঁর অন্য দুটি বিখ্যাত উপন্যাস। ছোটগল্পশিল্পী হিসেবেও তিনি খ্যাত। বিচারবিভাগে চাকরির দৌলতে তিনি বাংলাদেশের নানা স্থানে ঘুরে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে আসেন; এইসব অন্তরঙ্গ পরিচিতজনদের জীবনের নানা কাহিনী অচিন্ত্যকুমার তাঁর ছোট গল্পগুলিতে নিপুণভাবে এঁকেছেন। টুটাফাটা (১৯২৮) তাঁর প্রথম ছোট গল্পের বই। তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ কল্লোল যুগ (১৯৫০) পাঠক-মহলে বেশ সাড়া জাগায়।

অচিন্ত্যকুমার এক সময় তাঁর লেখা ‘প্রবাসী’তে পাঠান কিন্তু বারবার লেখাগুলি নাকচ হয়ে যেতে থাকে। তখন তিনি এবং তাঁর বন্ধু সুবোধ দাশগুপ্ত মজার ছলেই মহিলা ছদ্মনামে প্রবাসী পত্রিকায় লেখা পাঠান কিন্তু সেই লেখা আর নাকচ হয়ে ফেরত আসেনি৷

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ‘নীহারিকা দেবী’ নামে তাঁর লেখক জীবনের সূত্রপাত করার এটাই কারণ৷ তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল ঘরানার ক্ষেত্রে নিজস্ব অবদান রেখেছিলেন। তবে তাঁর উপন্যাস এবং ছোট গল্পের জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় হয়ে আছেন। সব মিলিয়ে তিনি শতাধিক বই লিখেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৯২৫ সালে কল্লোল পত্রিকা প্রকাশনার দায়িত্ব নেন। কল্লোলের পাতায় আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল অসংখ্য সাহিত্যিকের। তাঁদের ভিতরে যাঁরা অগ্রগণ্য, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অচিন্ত্যকুমার। কল্লোলের সময়কাল ও অভিজ্ঞতা নিয়ে পরবর্তী কালে অচিন্ত্যকুমার ‘কল্লোলযুগ’ নামে একটি বইও লেখেন।

তবে অন্যদিকে ১৯৩১ সালে তিনি অস্থায়ী মুন্সেফ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও ক্রমে সাব-জজ, জেলা জজ ও ল’ কমিশনের স্পেশাল অফিসার পদে উন্নীত হয়ে ১৯৬০ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯২১ সালে প্রবাসী পত্রিকায় নীহারিকা দেবী ছদ্মনামে অচিন্ত্যকুমারের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল৷ কলেজে পড়াকালীন প্রবাসী পত্রিকা থেকে অনবরত লেখা প্রত্যাখানের পরে অচিন্ত্যকুমার ‘নীহারিকা’ ছদ্মনামে ‘প্রভাতে’ কবিতাটিকে পাঠালেন আশ্চর্যজনকভাবে পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হল সেই কবিতা, তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো৷ জীবন এবং মৃত্যু, ড্রয়িং-রুম ও ফুটপাথ, বৈভব ও দারিদ্র্য, জাগতিক কামনা-বাসনা এবং বৈরাগ্য সব কিছুকেই একসঙ্গে কলমে ধরার সাহস বাংলা সাহিত্যে যাঁরা দেখাতে পেরেছেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, নতুন লেখার জন্য নতুন একটা ভঙ্গি তৈরি করে নিতে হবে কবিকেই। পুরনো আঙ্গিকে নতুন কবিতা লেখা যাবে না। কিন্তু ভাবনার রূপায়ণ সব সময়ে সৃষ্টির ভিতরে মেলে না। অচিন্ত্যকুমারের চারটি জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ অমাবস্যা (১৯৩০), আমরা (১৯৩৩), প্রিয়া ও পৃথিবী (১৯৩৬), নীল আকাশ (১৯৫০)। তবে এই কাব্যসৃষ্টিতে প্রকাশ ও বিষয়বস্তুতে নতুন কোনও ভাষা বা প্রকাশভঙ্গি পাওয়া যায় না তবুও তাঁর অনেক কবিতা জনপ্রিয় হয়েছিল৷ কর্মসূত্রে তাঁকে বাংলার বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল, শহরের কানাগলি থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের মেঠোপথে। সেই সময়ে খুব কাছ থেকে প্রকৃতি ও মানুষের সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন তিনি৷ ফলে লেখকের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে। তাঁর অভিজ্ঞতায় সাধারণ মানুষের জীবনকথাকে ছোটগল্প আর উপন্যাসে জায়গা দিয়েছেন বারবার। অচিন্ত্যকুমারের গল্পে অসংখ্য চরিত্রের ভিড় — মুদি দোকান চালানো বিহারি মেয়ে গুড়িয়া, চাষী আমানত আলি, গায়িকা শেফালি, হাঁপানি রুগি অমর, পেশাদার সাক্ষী দুর্লভ — প্রত্যেকেই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী হতাশা, আদর্শের অভাব প্রভৃতি যুগলক্ষণ তাঁর গল্পের পাতায় পাতায় মিশে রয়েছে। ছোটগল্প সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার বলেছিলেন, “ছোটগল্প লেখবার আগে চাই ছোটগল্পের শেষ। কোথায় সে বাঁক নেবে কোন কোণে … শেষ না পেলে ছোটগল্পে আমি বসতেই পারব না। শুধু ঘটনা যথেষ্ট নয়, শুধু চরিত্র যথেষ্ট নয়। চাই সমাপ্তির সম্পূর্ণতা”।

লেখকের এই ভাবনার জন্যই হয়ত অচিন্ত্যকুমারকে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন বিষ্ণু দে। ‘বাঁকা লেখা’ উপন্যাসটি তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে একই সঙ্গে লিখেছিলেন। এর পরে অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র এবং বুদ্ধদেব বসু একসঙ্গে আরও দু’টি উপন্যাস লেখেন, ‘বিসর্পিল’ এবং ‘বনশ্রী’। এই দুই উপন্যাসই ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। মোট তেতাল্লিশটি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। নগ্ন আত্মিক অনুভূতির চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যায় তাঁর যে উপন্যাসগুলিতে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ‘বিবাহের চেয়ে বড়’, ‘প্রাচীর ও প্রান্তর’, এবং ‘কাকজ্যোৎস্না’। শোনা যায় যে, কলকাতা পুলিশ এই উপন্যাসগুলি বাজেয়াপ্ত করে লালবাজারের সামনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। শিশু সাহিত্যিক হিসেবে অচিন্ত্যকুমারের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল ‘ডাকাতের হাতে’, ‘দুই ভাই’ এবং ‘ঘোরপ্যাঁচ’। বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রেও অচিন্ত্যকুমার পিছিয়ে থাকেননি। ন্যুট হ্যামসুন, হেলেন কেলার কিংবা বরিস পাস্তারনাকের রচনা বাংলায় অনুবাদিত হয়েছিল অচিন্ত্যকুমারের হাত ধরেই।

তিনি ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে কলকাতার একটি সংবাদপত্রে কাজও করেছেন। অল ইন্ডিয়া রেডিয়োয় অচিন্ত্যকুমার কমেন্ট্রি করতেন, প্রতিবেদনও লিখতেন। ক্রিকেটের উপরে একটি বইও আছে তাঁর, ‘মৃগ নেই মৃগয়া’।

হরপ্রসাদ মিত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্পর্কে বলেছিলেন, “তাঁকে বুঝতে হলে তাঁর কালের সেন্টিমেন্ট উপেক্ষা করা চলবে না”। সামাজিক ভাঙন আর অবক্ষয়ের পটভূমিতে নতুন সমাজ গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিল কল্লোল গোষ্ঠী, তার পুরোভাগে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর রচিত ‘বেদে’। কবির কলমে লেখা উপন্যাস ‘বেদে’ প্রকাশিত হওয়ার পরে সাহিত্যজগতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই উপন্যাসটি ছ’টি খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি খণ্ডে একজন করে নায়িকার কথা আছে। তারা সকলেই বীরনায়কের প্রতিরূপ। এই ছয় নায়িকার মধ্যে অচিন্ত্যকুমার ছ’টি রসানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আর সেই ছ’টি রস হল— অম্ল, মধুর, কষায়, লবণাক্ত, কটু ও তিক্ত। রবীন্দ্রনাথকে ‘বেদে’র এক কপি পাঠানো হয়েছিল তাঁর মতামতের জন্য। তিনি লিখেছিলেন, “আমি তোমার প্রতিভাকে উপলব্ধি করেছি।”

বেদে’র পরবর্তী উপন্যাস ‘আকস্মিক’ (১৯৩০)। গণিকা জীবনই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। অচিন্ত্যকুমারের ‘আসমুদ্র’ (১৩৪১) উপন্যাসটিও পাঠক এবং সমালোচকের দ্বারা আদৃত। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে আরও আছে, ‘ছিনিমিনি’, ‘ইন্দ্রাণী’, ‘তৃতীয় নয়ন’, ‘তুমি আর আমি’।

উপন্যাসের চেয়েও ছোটগল্পে কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমারের সিদ্ধি আরও অনেক বেশি। উপন্যাসে যেমন ‘বেদে’, ছোটগল্পে তেমনই ‘দুইবার রাজা’ অচিন্ত্যকুমারকে প্রথম সাফল্য এনে দিয়েছিল৷ তাঁর পরবর্তী গল্প ‘অরণ্য’ একান্নবর্তী ও আত্ম-স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় নরনারীর মানস বিশ্লেষণ। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি হল টুটা-ফুটা (১৯২৮), অকাল বসন্ত (১৯৩২), অধিবাস (১৯৩২), যতনবিবি (১৯৪৪), কাঠ খড় কেরোসিন (১৯৪৫), চাষাভুষা (১৯৪৭), সারেঙ (১৯৪৭), হাড়ি মুচি ডোম (১৯৪৮), একরাত্রি (১৯৬১) প্রভৃতি৷

চাকরিসূত্রে আসানসোলে থাকাকালীন একটি ঘটনা তাঁর জীবনের দিক ঘুরিয়ে দিয়েছিল৷ একদিন সন্ধেবেলা স্ত্রী নীহারকণার সঙ্গে হাঁটতে বেড়িয়ে প্রায় জনশূন্য এলাকায় সাপের ছোবল এসে পড়ে তাঁর স্ত্রীর পায়ে৷ এক গাড়িচালকের সাহায্য নিয়ে হাসপাতালে যান, সুচিকিৎসা পেয়ে নীহারকণা জীবন ফিরে পান। কৃতজ্ঞ অচিন্ত্যকুমার যখন গাড়ির চালককে ধন্যবাদ জানাতে যান, তখন সেই চালক অচিন্ত্যকুমারকে উপহার দেন ‘শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ’র দুটি খণ্ড। এই ঘটনার পর থেকেই আধ্যাত্মিকতাকে অন্তরে অনুভব করতে শুরু করেন অচিন্ত্যকুমার। অচিন্ত্যকুমার রামকৃষ্ণ পরমহংসের বাণী আর দর্শন পাঠ করেন। তারই ফলস্বরূপ তুমুল জনপ্রিয় ‘পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ’, ‘পরমা প্রকৃতি শ্রী শ্রী সারদামণি’, ‘বীরেশ্বর বিবেকানন্দ’, ‘অখণ্ড অমিয় শ্রীচৈতন্য’, ‘রত্নাকর গিরিশ্চন্দ্র’ ইত্যাদি বই অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, বইগুলি ধর্মচেতনার উপরে আধারিত। সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৯৭৫ সালে জগৎ্তারিণী পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার ও শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৭৬ সালের ২৯ জানুয়ারি কলকাতায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মৃত্যু হয়।

মনোজিৎকুমার দাস, প্রাবন্ধিক, লাঙ্গলবাঁধ, মাগুরা, বাংলাদেশ।