একটা অদ্ভুত সত্য অনুভব করলুম— ফুটবল জাতীয় ক্রীড়া হলেও সামাজিক অনুষ্ঠানের চেতনা মনে জাগায় না। ক্রিকেট তেমন মনোভাবকে জাগাতে পারে এই জন্য যে, সে অনেকগুলি মানুষকে অনেকক্ষণ একত্র রাখে। নতুন সম্পর্কের সূচনা হয়, নতুন সান্নিধ্যের। রেলের কামরায় বহু ঘণ্টার যাত্রা যেমন মানুষকে এনে দেয় অচেনা মানুষের কাছে, এখানেও তেমনি— বিদায় নেবার আগে এখানেও আবার ফিরে দেখা হওয়ার কামনা— যে ইচ্ছার জীবন যদিও পথে নামার পরেই পায়ে-পায়ে গুঁড়িয়ে যাবে।’ (নট আউট)। ক্রিকেট মাঠের উপেক্ষিত দ্বাদশ-ব্যক্তিদের মনোবেদনা লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি : ‘তাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। ক্রিকেটের এই বাধ্য বাহনটি অঙ্গে জিন চড়িয়ে রেডি থাকবেন- কখন ছুটতে হয়। নিজ দলের ব্যাটিং ও ফিল্ডিং কোনো সময়েই তার অব্যাহতি নেই। সারাক্ষণ জামা-জুতো পরে তটস্থ। যখন নিজ দল ফিল্ডিং করছে, তখন তো ‘ঘরের বাহিরে দন্ডে শতবার’। কারণ এগারোজন খেলোয়াড় বিনা অসুস্থতায় মাঠে বিরাজ করতে পারে না, কিন্তু যখন নিজ দল ব্যাটিং করছে, তখনো অ্যাটেনশন। নিজ দলের ফিল্ডিং করার সময়ে দ্বাদশ ব্যক্তি মাঠে নামলে তবু কিছু মর্যাদা পায়। কারণ সাধারণভাবে সে ফিল্ডিং-এ পারদর্শী এবং বোলার ও উইকেটকিপার ছাড়া সকলেই এক জাতীয় ফিল্ডার। (নট আউট)।

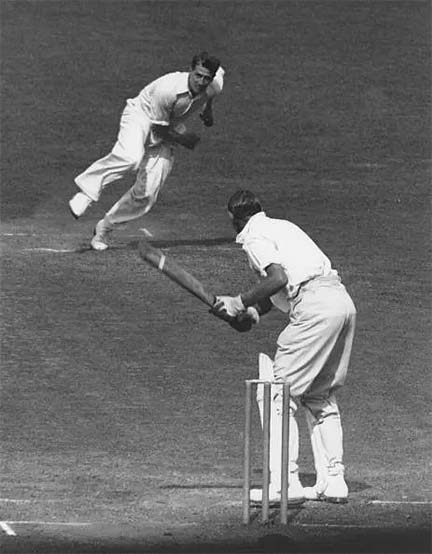

হ্যারল্ড লারউড

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত ‘লাল বল লারউড’ গ্রন্থে বডিলাইন সিরিজের অন্যতম নায়ক ফাস্ট বোলার হ্যারল্ড লারউডকে কেন্দ্র করে বডিলাইন সিরিজের গোটা ইতিহাসের রোমাঞ্চকরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ ট্রাজিক চরিত্র হ্যারল্ড লারউড। তার জীবনে ছিল নাটকীয়তা ও রোমাঞ্চের সমন্বয়। নটিংহ্যাম্পশায়ারের কয়লাখনির এই শ্রমিক খনির অন্ধকারের মধ্যে কাজ করার সময় ক্রিকেটের স্বপ্ন দেখতেন। অদম্য মনোবল ও তীব্র ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তিনি উঠে আসেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাদপ্রদীপে। ১৯৩২-৩৩ মরসুমে ইংল্যান্ডে অস্ট্রেলিয়া সফরটি কুখ্যাতি পায় ‘বডিলাইন’ সিরিজ হিসেবে। অ্যাশেজ পুনরুদ্ধার এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী ডন ব্রাডম্যানকে টার্গেট করার ক্ষেত্রে উদ্ধত, কঠিন শীতল সাহস ও উত্তেজক মেজাজের ধুরন্ধর অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিনের হাতের পুতুল হয়ে ওঠেন লারউড। বিরল জাতের এই ফাস্ট বোলার অস্ট্র্রেলীয় ব্যাটসম্যানদের মাথা ও শরীর লক্ষ্য করে গোলার মত যে মরণঘাতি বাউন্সার ও বাম্পার ছুঁড়ে মারেন, যা লেগ-থিয়োরি হিসেবে খ্যাত, তা তীব্র বিতর্কের জন্ম নেয়। এমনকি এ নিয়ে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেকার সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হওয়ার উপক্রম হয়। যাবতীয় বিতর্ক ও সমালোচনাকে মাথা পেতে নিয়ে সমস্ত শক্তি নিংড়ে বল করে সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন হ্যারল্ড লারউড। অথচ অকারণ অপবাদের কারণে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীতে ইংল্যান্ড দলের হয়ে তার আর ক্রিকেট খেলা হয়নি।

বডিলাইনের শিকারী এবং শিকার যিনি একদেহে— সেই লারউডের নামে ইতিহাস নাট্যের যবনিকামোচন করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু। লারউডের উঠে আসার কাহিনী বিস্ময়কর : ‘আগের গোটা রাত্রি সে কাজ করেছে কোলিয়ারীতে। তবু খেলতে নামল ম্যাচে। এত গরীব যে, ক্রিকেট-বুট জোটাতে পারেনি। সাধারণ জুতো পরেই খেলছে। কয়েক ওভার বল করার পর নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। সঙ্গী খেলোয়াড়রা বলল, যাও যাও, বিশ্রাম করো, আর খেলে কাজ নেই। ছেলেটি শুনল না। বল ক’রে চলল— কারণ, সে খনির অন্ধকারের মধ্যে কাজ করার সময়ে ক্রিকেটের স্বপ্ন দেখে। অন্ধকারেই সে কল্পনার বল ছোঁড়ে— বল গিয়ে ছিটকে দেয় স্টাম্প— তার শব্দ ছড়িয়ে পড়ে— ঘুরপাক খায় টানেলের গায়ে-গায়ে— কল্পনার কানে সে শোনে। সেখানে এই সত্যকার খেলায়— জীবনের প্রথম এই বড় খেলায়— থেমে যাবে সামান্য নাকের রক্তের জন্য? কখনো না, কখনো না। রক্ত মুছে ছেলেটি ছুটতে শুরু করে আরও জোরে। আরও জোরে বল— আরও জোরে। রক্ত পড়া বেড়ে যায়। গলগলিয়ে ঝরে পড়ে— জামা রক্তে রাঙা। সবাই বলে— চলে যাও, চলে যাও। না- না- না। হঠাৎ ছিটকে পড়ে মিডলস্টাম্প— আঃ! রক্ত-মোছা হাতে আবার বল ছোঁড়ে— রক্তপাতে আর অসহ্য আনন্দে দুর্বল হয়ে পড়ে সে। তবু- তৃতীয় বল- ভেঙে গেল অফস্টাম্প। রক্তের মূল্যে ছেলেটি জীবনের প্রথম হ্যাটট্রিক পেল! সে ক্রিকেট খেলবে না? ক্রিকেট যে তার কাছে বাঁচার একমাত্র কারণ!’ (লাল বল লারউড)।

হ্যারল্ড লারউড

দ্রুতগামী বোলারের মনের কথাকে লেখক ভাষা দিয়েছেন এভাবে : ‘বোলিং হয়েছে তীব্র থেকে তীব্রতর। নিজের শরীর লাল ক’রে ফাস্ট-বোলারকে বল করতে হয়। তাদের বিষয়ে বলা হয়, পায়ের বুট-জুতোর মধ্যে তাদের মাথা লুকিয়ে থাকে। ঘর্ষণে-ঘর্ষণে পায়ের চামড়া উঠে যায়, শরীর জ্বলতে থাকে যন্ত্রণায়, লুটিয়ে পড়ে ক্লান্তিতে, কিন্তু যখন ছিটকে যায় উইকেট— আঃ অপরূপ সে সঙ্গীত! যখন ব্যাটসম্যানের শরীরকে হিম ক’রে দিয়ে গা ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় উষ্ণ বল— তখন কিবা উপভোগ্য সেই আতঙ্ক! আমার বলে খেলার সময়ে ভুল করা চলবে না, কদাপি না, আমি ফাস্ট-বোলার! যদি ভুল করেছো— উড়িয়ে নিয়ে গেঁথে দেব স্ক্রীনে। আমি ফাস্ট-বোলার— হ্যাঁ, আমার আক্রমণ শারীরিক আক্রমণ। আমার রক্তে পুড়ে ঐ আগুনের গোলার মতো বল ছুটেছে? ফাস্ট-বোলিংকে ভয় করে না কে?’ (লাল বল লারউড)।

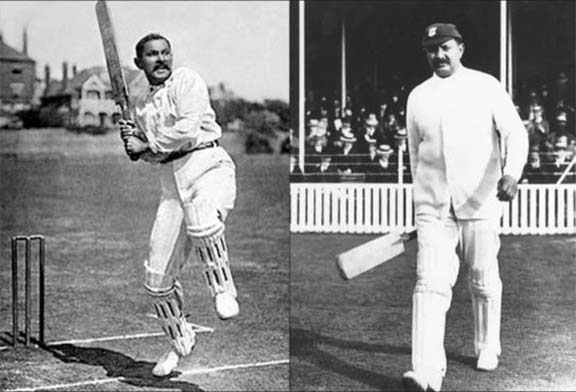

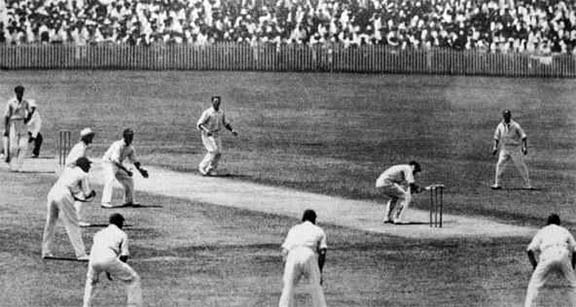

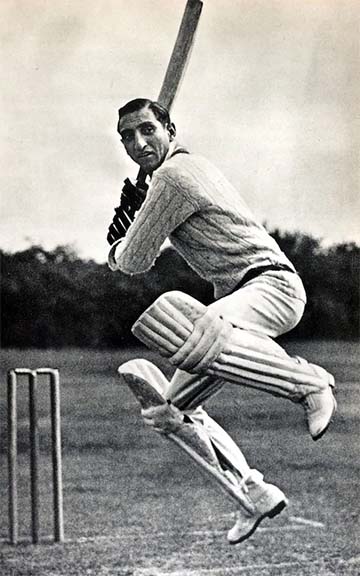

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সপ্তম গ্রন্থ ‘সারাদিনের খেলা’ প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন তিন কৃতী ‘ভারতীয়’ ক্রিকেটার কে এস রণজিৎ সিংজী, কে এস দলীপ সিংজী ও পতৌদির নবাব ইফতিখার আলী খান। এদেরকে নিয়ে ইংরেজ ক্রিকেট লিখিয়েদের মন্তব্যগুলো খুঁজে পেয়েছে তার ক্রিকেট-পিপাসু মন। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজদের মত করে ক্রিকেট খেলতেন রণজিৎ সিংজী। তার বিদায় ইংরেজদের ক’রে তোলে আবেগমথিত : ‘শেষ বল গড়িয়ে গেছে মাঠের উপর দিয়ে। এবারের মতো খেলা শেষ। …. লর্ডসের গ্র্যান্ড-স্ট্যান্ড নির্জন, শূন্য। ক্রিকেটকে বিদায় দিয়েছি আমরা, আর বিদায় দিয়েছি ক্রিকেটের রাজাকে। ক্রিকেট আবার আসবে যখন ফিরবে বসন্ত, নতুন তৃণ, তরু। কিন্তু রাজা ফিরবেন না। কারণ জামসাহেব এখন চল্লিশে পৌঁছে গেছেন। দেহ হয়ে পড়েছে স্থূল। সেই সঙ্গে তার রাজ্য নবনগর। সেখানকার মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি, উজ্জ্বল রৌদ্র, মসলাগন্ধ, তালীবন তাকে ডাকছে রাজকর্তব্য পালনের জন্য। প্যাভিলিয়নের সিঁড়ি দিয়ে মুখভরা হাসি নিয়ে লঘুপদে নেমে আসতে আর তাকে দেখা যাবে না। সুখরৌদ্রের মধ্যে আসীন থেকে তার অতুলনীয় রূপকলা দেখতে দেখতে সারাদিন কেটে যেত। তারপর যখন সন্ধ্যার ছায়া আড়াআড়ি রেখা টেনে দিত তৃণাস্তীর্ণ মাঠের উপরে, তখন আমরা ফিরে যেতাম মাঠ থেকে তৃপ্তিভরা মন নিয়ে- না, তা আর ঘটবে না। বহু সমাদৃত ধন্য অভিনেতা শেষ রজনীর শেষে বিদায় নিয়েছেন। এখন তিনি শুধু স্মৃতি-সুখস্মৃতির রাজ্যে। নমস্কার করি, নমস্কার! জাম সাহেব। ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজকুমার-বৃহৎ খেলার সম্রাট’। (সারাদিনের খেলা)।

দলীপ সিং

বাংলা ক্রিকেট সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দী সম্রাট শঙ্করীপ্রসাদ বসু বাংলাদেশে খুব বেশি পরিচিত বলে মনে হয় না। যে কারণে তার কোনো গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া একরকম অসম্ভব। তবে ক্রিকেট-পিপাসু কিছু অনুরাগী আছেন, যারা তার লেখার সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচিত। এদের একজন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নূরুল আনোয়ার। রবীন্দ্র সঙ্গীত ও ক্রিকেটের পাগলপ্রেমিক এই ভদ্রলোক শুধু তার অনুরাগীই নন, তাকে ‘সর্বদাই অত্যুক্তিতে উদ্ব্যস্ত’ করে চলেছেন। যে জন্য প্রতিটি গ্রন্থে ড. নূরুল আনোয়ারকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন লেখক। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ক্রিকেট সাহিত্য নিয়ে অধ্যাপক নূরুল আনোয়ারের মূল্যায়নটা এমন : ‘ইডেনে শীতের দুপুর’ (১৯৬০), ‘রমণীয় ক্রিকেট’ (১৯৬১), ‘বল পড়ে ব্যাট নড়ে’ (১৯৬২), ‘ক্রিকেট সুন্দর ক্রিকেট’ (১৯৬৩), ‘নট আউট’ (১৯৬৫), ‘লাল বল লারউড’ (১৯৬৭) এবং ‘সারাদিনের খেলা’ (১৯৭৬)— এই সাতটি ক্রিকেট-ক্লাসিকের যে কোনোটিই পড়তে থাকলে ঐন্দ্রজালিক কথোপকথন, দুর্লভ বাকশক্তি, চাতুর্যপূর্ণ লেখার শক্তি ও মনোরমময় বর্ণনা পাঠককে নিমেষে আচ্ছন্ন ক’রে ফেলবে (যেমন হয়ে থাকে উচ্চতর প্রতিভাবান গায়ক-গায়িকার উচ্চতর রীতির গান শুনে), স্বচক্ষে দেখা বা শোনা ক্রিকেট খেলা, খেলোয়াড়দের চরিত্র, ক্রিকেট-ঘটনা পাঠকের হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং বিমূর্ত ভাব সৃষ্টি করবে।

পাঠকের সৌভাগ্য, বৈষ্ণব সাহিত্যের অধ্যাপকের কাছ থেকে জীবন থেকে টেনে এনে, অন্তরঙ্গ অনুভূতি দিয়ে সৃষ্টি ক্রিকেটের বহু চরিত্র ও ঘটনাকে তারা অনুপম সাহিত্য মাধ্যমে পড়তে পেরেছেন। সংস্কৃতিমান বাঙালি ক্রিকেট-অনুরাগী সন্ধান পেয়েছেন অবিশ্বাস্য আনন্দলাভের এক দুর্লভ উৎস। ক্রিকেট-অনুরাগীদের মধ্যে যারা সমাজসচেতন ও মননসমৃদ্ধ, যারা সকল ঘটনা বিশ্লেষণধর্মী মন নিয়ে দেখে থাকেন এবং সঙ্গীত, সাহিত্য ও ক্রীড়া দিয়ে অবিমিশ্ররূপে যাদের মন তৈরি, তাদের কাছে শঙ্করীপ্রসাদের ক্রিকেট গ্রন্থগুলো মূল্যবান দলিল ও অমূল্য শিল্পকর্ম বলে বিবেচিত হবে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির গভীরতর বিষয়কে ধারণ করতে পেরেছেন বলেই শঙ্করীপ্রসাদের ক্রিকেট-লেখা শীলিত ও আলোকিত ও বর্ণাঢ্যময় এবং বাংলা সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য বিষয় হিসেবে উত্তীর্ণ’।

বাংলা ক্রিকেট সাহিত্যের রূপকার শঙ্করীপ্রসাদ বসু ক্রিকেটবিষয়ক সাতটি অসাধারণ গ্রন্থ লিখে চুকিয়ে দিয়েছেন তার লেনদেন। এ কারণে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন: ‘ক্রিকেট লেখার সময় সারাক্ষণ মাথায় ক্রিকেট ঘুরত। অনেকগুলো ক্রিকেট বই লেখার পর মনে হল, আমার যতদূর সাধ্য লিখে ফেলেছি। আরও ভালো কিছু লেখার ক্ষমতা নেই। এখন ইতি টানাই উচিত। তাছাড়া আমার মূল কর্মবৃত্তির সঙ্গে এই ক্রিকেট-লেখক ভূমিকার একটা সংঘাত ছিলই’।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ক্রিকেট লেখা থেকে দূরে সরে গেলেও পাঠকরা কিন্তু তাকে কখনো ভুলতে পারেনি। ক্রীড়া সাহিত্যের যে রস তিনি উপহার দিয়েছেন, তা পাঠকদের মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। আর কোনো লেখক এখন অব্দি তার শূন্যস্থান পূরণ করতে না পারায় শঙ্করীপ্রসাদ বসু পাঠকের মনের মণিকোঠায় চির-অম্লান হয়ে আছেন। তার লেখা এখনকার পাঠকদের দারুণভাবে আপ্লুত করে। আর এ কারণে তার সাতটি গ্রন্থের সমন¦য়ে ১৯৭৬ সালে দুই খণ্ডে ‘ক্রিকেট অমনিবাস’ এবং ১৯৯৯ সালে বাছাইকৃত লেখা নিয়ে ‘বাছাই ক্রিকেট’ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ষাট দশকের মাঝামাঝি গগনচুম্বি জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকাবস্থায় শঙ্করীপ্রসাদ বসু ক্রীড়াবিষয়ক লেখালেখির সঙ্গে তার রাখীবন্ধন ছিন্ন করেন। কিন্তু ১৯৯৬ সালে কোলকাতায় বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর বসলে একটুখানি নড়ে বসেন তিনি। প্রায় তিন দশকে বদলে গেছে ক্রিকেট। ওয়ানডে ম্যাচ ক্রিকেটে রীতিমত বিপ্লব নিয়ে এসেছে। ধ্রুপদী ক্রিকেটের পরিবর্তে এখন একদিনের রোমাঞ্চকর ক্রিকেট। শুধু ক্রিকেট নয়, দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও অনেক বদল ঘটেছে। শঙ্করীপ্রসাদ বসুও মনে করেন: ‘যুগ বদলেছে। ক্রিকেটের পঞ্চদিবসী অবসর বিনোদনে মানুষের মন নেই। বাঙালি জাতি এখন ঘোর-ওয়ার্ক-কালচারী-অফিস-আদালতে সে দমবন্ধ ক’রে খেটে যাচ্ছে। সে জন্য টানা পাঁচদিন অফিসে কলম-ধর্মঘট না ক’রে একদিনের ধুদ্ধুমার ক্রিকেটের নাচনে মেতেছে।’ পরিবর্তনের এই হাওয়াকে শঙ্করীপ্রসাদ বসু অস্বীকার করেননি। বড় ধরনের ধাক্কা খেলেও মেনে নিয়েছেন যুগ-রুচিকে। যুগের চাহিদাকে।

‘সুপারহিট ক্রিকেটিলা’ শিরোনামে ‘দেশ’ পত্রিকায় তিনি লেখেন: ‘এখন হিসেবি উত্তেজনা। এখন ঘড়ির খেলা আর কড়ির খেলা। ওভার মেপে, ঘড়ি ধরে বলতে হবে, ওহে ব্যাটধারী, এইবার তুমি ঠ্যাঙাড়ে হও, খেপে যাও, এসে গেছে ধাতানি-পর্ব (স্লগ-ওভারস্)। এখন-মার কাটারি, ধুন্ধুমার। নবমীর পাঁঠাবলি। ড্যাংডাং, ড্যাড্যাং পাঁঠা পড়ছে আর রক্তপাগল ভক্তরা হিংস্র উল্লাসে মাঠ….একদিনের ক্রিকেটকে ঠেকানো যাবে কী ক’রে এই মুক্ত অর্থনীতির দিনে। যখন ফাস্ট ফুডে বাজার ছেয়ে গেছে! সুতরাং পুরনো রীতি— দূর হঠো দূর হঠো। রক্তে আমার ঝড়ের মাতামাতি, যায় যদি যাক নিভে আমার প্রাচীন শঙ্খের বাতি’। এরপর তিনি সোনায় মোড়া তার ক্রিকেট সাহিত্যের কলমখানি সম্ভবতঃ চিরদিনের মত রেখে দিয়েছেন দেরাজে। শিক্ষক অলোক দাসের ভাষায় : ‘বৈষ্ণব শাস্ত্রের গভীর পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে বিবেকানন্দ লোকমাতার গৈরিক বর্ণে আচ্ছন্ন হ’ল। হারিয়ে গেল ইডেনের সবুজ মাঠ’। কিন্তু শঙ্করীপ্রসাদ বসুর যারা অনুরাগী পাঠক, তারা তার অনুপস্থিতি অনুভব করেন পলে পলে। তাদের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রসেনজিৎ বন্দোপাধ্যায় : ‘সকালের খবরের কাগজের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকতাম। কাগজ পেয়ে প্রথমেই খেলার পাতাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা! চুলোয় যাক পরিষ্কার চোখ রাঙানি, বাবার ধমকানি। এই খেলার পাতাতেই প্রথম তার সঙ্গে আমার পরিচয় এবং প্রথম দর্শনেই (পঠনেই) গভীর প্রেম। কে এই শঙ্করীপ্রসাদ বসু? ইনি তো কোন কাগজের সাংবাদিক নন! লেখার শৈলীটিও তো সাধারণ ক্রীড়া সাংবাদিকের মতো নয়! এ এক নতুন ধারা, নতুন রীতি। ক্রিকেট যে সাহিত্য হতে পারে, সাহিত্যের মন্দিরে এদেশে এতদিনের ব্রাত্য ক্রিকেটের যে অনায়াস গমনাগমন থাকতে পারে, আমার কিশোর চোখ আগে তা দেখেনি।

খ্যাতনামা ইংরেজ ক্রিকেট-সাহিত্যিকদের কোনো লেখা তার আগে পড়িনি। ‘শঙ্করীপ্রসাদের’ হাত ধরেই প্রথম ক্রিকেট সাহিত্যের আঙিনায় উঁকি দিলাম এবং স্তব্ধ হয়ে গেলাম এর বিশাল সমারোহ এবং আভিজাত্য দেখে। তারপর থেকে তার হাত আর ছাড়িনি।’ …..ষাটের দশকে যে অসাধারণ চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট-সাহিত্যের রস আস্বাদন করেছি, আজ এই সহস্রাব্দের মুখে দাঁড়িয়ে তার অভাবে নিদারুণ তৃষ্ণার্ত আমরা। এই ফরমাইসী, চটুল, অন্তঃসারশূন্য, ক্রীড়া-সাংবাদিকতার যুগে শঙ্করীদা’র মতো উচ্চ শ্রেণীর লেখনীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিশ্বাস করি, তার লেখা পড়লে নতুন প্রজন্মের মানুষরা সৎ ক্রীড়া-সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত না হয়ে পারত না। কিন্তু তা কি আর সম্ভব? এই বয়সে কি আর তিনি নতুন কলমে নতুন কালি ভরে নতুন চশমা পরে খেলার কথা লিখবেন? জানি না। বোধ হয় লিখবেন না, খেলার প্রেরণা অনুভব করবেন না। তার মন এখন অন্য গগনচুম্বী, যেখানে ঠাকুর-স্বামীজি-নেতাজির জীবন তাকে আরও গভীরভাবে আকর্ষণ করে। হয়তবা এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির গভীরতর আকর্ষণে তিনি বস্তুজীবনের কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আর তেমন টান অনুভব করেন না। হয়তবা কাঞ্চন-কৌলীন্যের দাস, হৃদয়হীন, কম দক্ষ খেলোয়াড়ের ক্রীড়াদক্ষতা আর তাকে সেভাবে চঞ্চল করে না। হয়তবা তরলমতি পাঠকদের পড়াশুনার গভীরতা বা ব্যাপ্তির বিষয়েই তিনি সন্দেহমুক্ত নন। সে যাই হোক, আপন পথে চলেই তিনি বিজয় পতাকা ওড়ান। তাতে আমাদের মত গুণমুগ্ধদের আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু যদি কখনও, কোনোদিন কলমে আবার খেলাকে তুলে নেন, যদি আবার গদ্যের মধ্যে পদ্য করে ক্রিকেট-সুন্দরীর গায়ে রঙ-বেরঙের নকশা কাটেন, যদি ময়দানের খেলুড়েরা রাজপুত্র, কোটালপুত্র হয়ে তার ক্রিকেট-রূপকথার রাজ্যে ঢুকে পড়ে, যদি অলস শীতের দুপুরে গ্যালারিতে বসে থাকা মানুষেরা তার ক্রিকেট-অ্যাম্ফিথিয়েটারে ঢুকে পড়ে— তবে? তবে আমি আবার ইডেনে আসব, তার হাত ধরে’।

পতৌদির নবাব ইফতিখার আলী খান

এখন অনেক পাল্টে গেছে ক্রিকেট। এসেছে ওয়ানডে ক্রিকেটের জোয়ার। ওস্তাদ জাকির হোসেনের তবলার বোলের মত ক্রিকেটেও দ্রুততার ঝড় বইছে। ব্যাটসম্যানদের ব্যাটে যেমন উত্তাল সমুদ্রের প্রলয়ঙ্করী ঢেউ, তেমনি বোলারদের বলে মহাকাশ যানের তীব্র গতি। ক্রিকেটে এখন রঙের বাহার। নানা রঙে ধাঁধিয়ে যায় চোখ। ২৪ ঘণ্টাই এখন ক্রিকেটের। দিনেও ক্রিকেট, রাতেও ক্রিকেট। ফাড লাইটের আলোয় ক্রিকেটের রূপ খোলতাই হয়েছে। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ড্রইংরুমে নিয়ে এসেছে ক্রিকেটকে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা যায় ক্রিকেটের মাধুর্য। টিভি আম্পায়াররা যেমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে দীর্ঘ সময় নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে সিদ্ধান্ত দেন, তেমনি দর্শকরা একই বল নানা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে পারেন। সঙ্গে নানা গ্র্যাফিক্স ও তথ্যের সমাহার। ফাঁকে ফাঁকে ক্রিকেটার ও ক্রিকেট পন্ডিতদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। সবই টাটকা। এখন সবচেয়ে সহজলভ্য পণ্য ক্রিকেট! পণ্য তো বটেই; কেননা ক্রিকেটকে ঘিরে বিশাল ব্যবসা গড়ে ওঠেছে। আর এই ব্যবসায়ীরা তাদের মর্জিমাফিক পরিচালনা করছেন ক্রিকেটকে। যে কারণে ক্রিকেটের সেই বনেদীয়ানাটা হারিয়ে যেতে বসেছে। ক্রিকেটকে ঘিরে কত গল্প আর কাহিনীর ঘনঘটা। ইলেট্রনিক্স মিডিয়া আলাদীনের চেরাগের মত ক্রিকেটের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় দর্শকের দরবারে হাজির করলেও তাতে কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যায়।

কল্পনাশক্তি আর রসের ভিয়েন মিশিয়ে কলমের ক্রিকেটের ঐন্দ্রজালিকতা পাঠককে যেভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে, অন্য কিছুতে তা সম্ভব নয়। অথচ ক্রিকেটের নতুন দিনের সুর, ছন্দ ও রোমাঞ্চকে শব্দে শব্দে খোদাই করার জন্য নেভিল কার্ডাস, জ্যাক ফিঙ্গলটন কিংবা পেলহ্যাম ওয়ার্নারের মত সহজাত সৃজনী ক্ষমতার অধিকারী ক্রিকেট লিখিয়েদের অভাব এখন দারুণভাবে অনুভূত হয়ে আসছে। এরা ক্রিকেট সাহিত্যকে মহাসমৃদ্ধশালী ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম পংক্তিতে স্থান করে দেয়ার পাশাপাশি চিরঞ্জীব করে রেখেছেন সেই সময়ের ক্রিকেটার ও ক্রিকেটকে। বাংলা ভাষায় ক্রিকেটকে ভালবেসে এই কাজটি করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু। তিনি স্বপ্ন, কল্পনা ও ভালবাসা দিয়ে বাংলা ক্রিকেট সাহিত্যকে যে পথ দেখিয়ে গেছেন, তা এ কালের ক্রিকেট রসিকদের কাছে মনোবেদনার কারণ হয়ে আছে। কেননা শঙ্করীপ্রসাদ বসু সরে দাঁড়ানোর পর বাংলা ক্রিকেট সাহিত্য যেন হঠাৎ থমকে গেছে। কলমের ক্রিকেটের সেই মাধুর্য এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বাঙালির ব্যাটে-বলে যখন নতুন দিনের সূর্য, তখন বাঙালির ক্রিকেট সাহিত্যে যেন অস্তগামী সূর্যের আভা। বাঙালিদের একটি দল যখন টেস্ট ক্রিকেট খেলছে এবং সৌরভ গাঙ্গুলি শুধু ভারতকে নেতৃত্বই দিচ্ছেন না, বিশ্ব ক্রিকেটে গড়ছেন নতুন নতুন মাইলফলক, তখন বাঙালি ক্রিকেট লিখিয়েদের কলমে কেন বেলা শেষের গান? এমন একটা সন্ধিক্ষণে বারবার মনে পড়ে যায় শঙ্করীপ্রসাদের কথা। তার মিষ্টি-মধুর কলমের কথা।

তথ্য সূত্র :

১) বাছাই ক্রিকেট : শঙ্করীপ্রসাদ বসু

২) শঙ্করীপ্রসাদ : ব্যক্তি ও সৃষ্টি : শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রন্থ

ঋণস্বীকার : বাংলা ক্রিকেট সাহিত্যের জনক শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে নিয়ে ২০০৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পাক্ষিক ‘ক্রীড়াজগত’ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা।