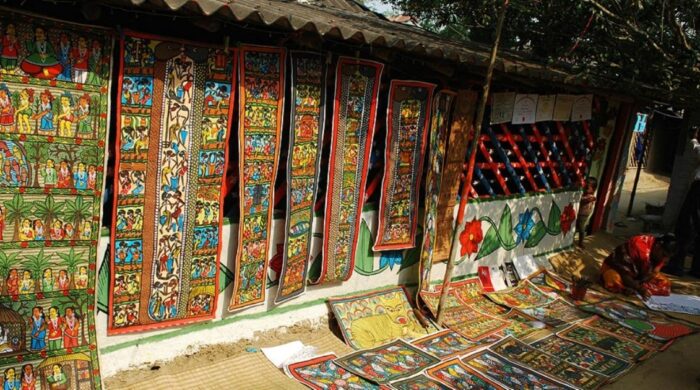

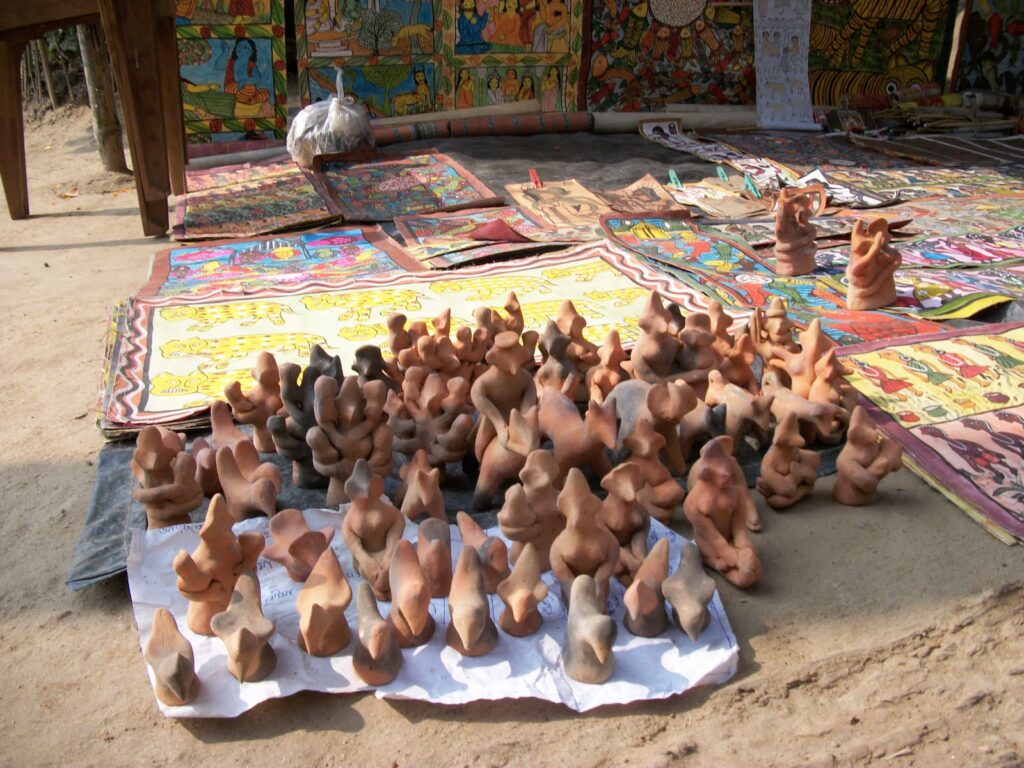

লোকচিত্রকলার এক বিশিষ্ট অঙ্গ পট চিত্র। পট চিত্রের উৎস ও সংরক্ষন গ্রাম জনপদের মানুষ। কবে থেকে এই পট চিত্রের সূচনা হয়েছিল সঠিক ভাবে বলা যায় না। আনুমানিক আড়াই হাজার বছর আগে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পট চিত্র ও পটুয়াদের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ সময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের যাজকেরা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে কেন্দ্র করে পট এঁকে গ্রামে গ্রামে ধর্ম প্রচার করত কিছু দিন আগেও বাংলাদেশে অনেক ধরনের পট পাওয়া যেত। যা এখন নেই বললেই চলে। এ পটের ভিতর চক্ষুদান পট, গাজীর পট ও জড়ানো পট বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

পটগানের প্রথমেই চলে আসে ‘পট’ শব্দটি। এই পট শব্দটি কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে লোকসংস্কৃতি গবেষকদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন ‘পট্ট’ শব্দ থেকে ‘পট’ শব্দটি এসেছে। তবে বেশী সংখ্যক গবেষকদের মতামত সংস্কৃত শব্দ ‘পট’ শব্দ থেকে এই শব্দের উৎপত্তি। পট শব্দের অর্থ ছবি আঁকার কাপড়। যেটা এখন ক্যানভাস নামে পরিচিত। পটের পরেই আসে পটচিত্র। সহজ কথায় পটচিত্র বলতে আমরা পটের উপর অংকিত কোন ছবিকে বুঝি। অবশ্য পরবর্তীতে কাগজ কিংবা মাটির তৈরী বড় থালার উপর চিত্র তৈরী হলে তাকেও পটচিত্র বলা হয়েছে। কারণ পূর্বের ঐ নামকরণ থেকেই পবর্তীতে নামকরণ হয়েছে।

পটগানের ইতিহাস অথবা এর প্রাচীনত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলা যায়- মানুষের ভাষার প্রথম প্রকাশ ঘটে চিত্রের মাধ্যমে। ধারণা করা হচ্ছে সপ্তম ও অষ্টম শতকে পটচিত্র প্রথম তৈরী হয়। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে রচিত বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’ -এ যমপট ব্যবসায়ীদের উল্লেখ আছে রাজা হর্ষবর্ধণ নিজে একজন পটুয়াকে কতকগুলো ছেলেদের মাঝে বসে পট বোঝাতে দেখেছিলেন। রবীন্দ্র মজুমদার লিখেছেন বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ জীবনী ও জাতকের কাহিনী পট চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হত। আট শতকের রচিত বিশাখাদত্তের মুদ্রারাস নাটকে এটি উল্লেখ আছে। এছাড়া কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ ও মালবিকাগ্নিমিত্র’ নাটক, ভবভূতির উত্তররাম রচিত এবং ভট্ট রচিত হরিভক্তি বিলাস’ নামক গ্রন্থে পটচিত্রের বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা আছে।

প্রায় সকল লোকসংস্কৃতি গবেষকের লেখায় এটাই স্পষ্ট যে, প্রধানত ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটানোর জন্যই পটচিত্রের উদ্ভাবন। অবশ্য পরবর্তীতে অর্থ উাপার্জনের জন্যও এটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর পটচিত্রকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য ছড়ার মতো করে সুর ও তাল সম্বলিত কিছু কথা সাজিয়ে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। সেটাই হচ্ছে এখনকার পটগান। ধর্মপ্রচারে জন্য এই পটগান ব্যাহারের কারণ পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে তখনকার সময় বিভিন্ন ভাষাভাষী ও নিরর মানুষের জন্য ছবির ভাষা বেশী গ্রহণযোগ্য ছিল।

অনেকে মনে করেন বাংলার পট শিল্পীরা বৌদ্ধযুগের চিত্রকরদের উত্তরসাধক। এ সম্পর্কে ড. দিনেশ চন্দ্র সেনের মন্তব্য পটুয়াদের পূর্ব পুরুষ মাস্করী উপাধিধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বুদ্ধের সময় হতে পটচিত্র এঁকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতো। বাংলার মাস্করীদের নাম পটীদার। ব্রাহ্মণদের দ্বারা অত্যাচারিত পটুয়ারা অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের পূর্ব পুরুষের বৃত্তি আঁকড়ে ধরেছিলেন।

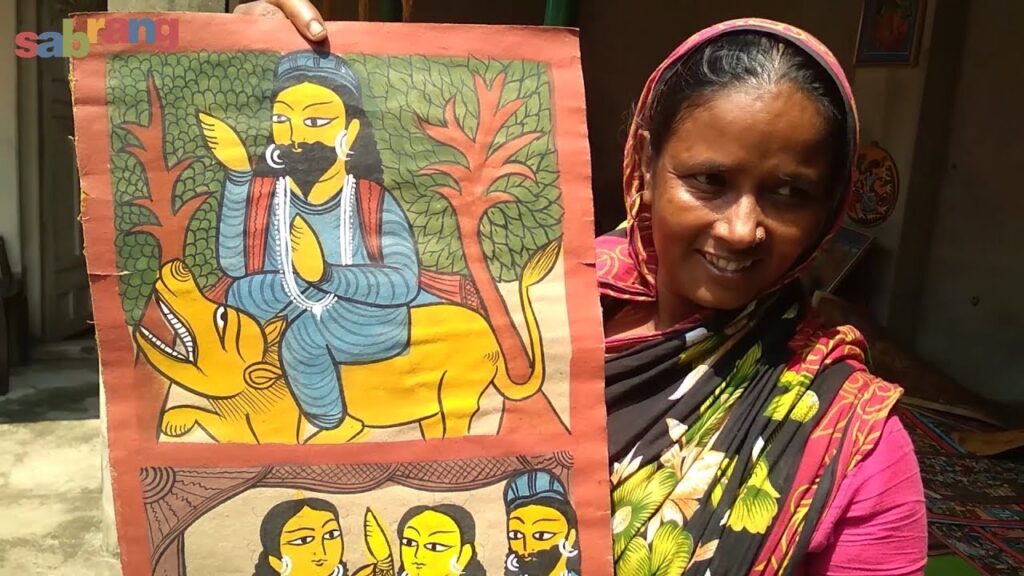

এক সময় ভারতবর্ষের প্রায় সব এলাকাতেই পটচিত্রের প্রচলন ছিল। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র কাব্যাদিতে পটের অনেক প্রমান আছে। অবশ্য গুজরাটে এখনও ‘চিত্রকর্থীর’ অস্তিত্ব আছে। এই চিত্রকর্থী হচ্ছে পটগানের গুজরাটীয় ভাষা এবং সেখানকার পটুয়ারা বাংলার পটুয়াদের মতো ঘুরে ঘুরে পট দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করে। বাংলাতেও কোন এক সময় পটুয়ারা পট দেখিয়ে ও গান শুনিয়ে যেমনি অর্থ উপার্জন করতো তেমনি সমাজের দরিদ্র মানুষদের লোকশিা দিতো। তবে সেই পটগানের কাহিনী ছিল পৌরনিক অথবা অলৌকিক। শুধু বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু কাহিনী নিয়েই পট গান তৈরী হয়নি, মুসলিম কাহিনী নিয়েও পটগান তৈরী হয়েছে যেমন গাজী কালুর পটগান। গাজীপীরকে মনে করা হতো বাঘের দেবতা। পূর্ববঙ্গে বেশী প্রচলন ছিলো এই গাজী কালুর পট। এক গবেষক পূর্ববঙ্গের গাজীর পট নাচানোর বর্ননায় এক স্থানে একটি চিত্রের উল্লেখ করেছেন, গাজী সাহেব ব্যাঘ্রের উপর সমাসী ও চারিদিকে ঊর্দ্ধপুচ্ছ ব্যাঘ্রাদির পালায়ন।

ড. সুকুমার সেন তাঁর ‘ইসলামিক বাংলা’ সাহিত্য গ্রন্থে গাজীর ‘পট’ পাদনামে একটি আলোকচিত্র দিয়েছেন, তাতে শ্মশ্রুধারী বাঘের ঊপর গাজীর মনুষ্যমূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। এছাড়াও গাজী-কালু-চম্পাবতীর জীবনকে কল্পনা করে তাদের জীবনের ধারাবাহিকতার উপর বিভিন্ন পটগান তৈরী হয়েছে।

অবশ্য প্রাচীন পটের প্রত্য নিদর্শন নেই বললেই চলে। তবে বিদেশের অনেক মিউজিয়ামে প্রাচীন পট সংরক্ষিত আছে। যার মধ্যে অক্সফোর্ডে All Souls College ম্যানচেস্টার, John Rylands Library এবং আয়ারল্যান্ডের Chestor Batty Library – তে রাখা ৭ থেকে ৮টি আকর্ষণীয় পটচিত্র আছে। এগুলোর মধ্যে আবার Chestor Batty Library- তে রাখা পটটি সবচেয়ে বেশী প্রাচীন। ভগবত ও পূরাণের গল্পে অঙ্কিত এই পটটি পনেরো শতকের। মসলিন কাপড়ের তৈরী ও দেশীয় রঙ ব্যবহৃত এই পটটির দৈর্ঘ্য ১৭০ ফুট এবং প্রস্থ মাত্র ২ ইঞ্চি। ধারণা করা হয় গাজীর পট চিত্রগুলো ষোল শতকের। কারণ ইসমাইল গাজীর অবির্ভাবের কাল পনের শতকের শেষের দিকে বলে ধরা হয়। অবশ্য ষোল শতকের কবি মুকুন্দরামের চন্ডিমঙ্গল কাব্যে পট চিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অক্সফোর্ডের All Souls College রতি পটটি সতের শতকে অঙ্কিত এবং ম্যানচেস্টার John Rylands Library-তে সংরক্ষিত পটটি ১৭৮০ সালে অঙ্কিত।

পনের শতকে এসে পট চিত্রের বিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই সময় পৌরাণিক আখ্যানগুলো সংস্কৃত থেকে বাংলায় বিবৃত করার রীতি শুরু হয়। কৃষ্ণের পুতনা বধ, গোষ্ঠ লীলা, রাস লীলা, নৌকা বিলাস, রামের বনবাস, লক্ষণের শক্তিসেল বিদ্ধ হওয়া, রাবণের মৃত্যু, সিতার পাতাল প্রবেশ, বেহুলা-লখিন্দরের প্রেম কাহিনী প্রভৃতি আখ্যান নিয়ে বহু পট আঁকা হয়। ধারণা করা হয় এই সময় পটুয়ারা পট রচনা করে সেগুলো নগরের বাসিন্দাদের সুরের মাধ্যমে বর্ণনা করতেন। পনের শতক হতে বাংলায় হিন্দু পৌরাণিক আখ্যানগুলো সাধারণ মানুষের নিকট বর্ণনা করা শুরু হয়। তবে এই বর্ণনাত্ম রীতির প্রচলন আরো পূর্বে। যাতকের গল্পে পটুয়াদের পরিচয় লিপিবদ্ধ হতে দেখে এই উৎসকাল আরো পূর্বে বলে অনুমান করা আরো সহজ। বুদ্ধ দেব-এর জন্ম কাহিনী এবং তাঁর পূর্ব জন্ম সম্পর্কিত কাহিনী পটুয়ারা অঙ্কন করতেন। সেগুলো ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে এক দল গায়ক জন সাধারণের মধ্যে প্রচলন করতেন। এই গায়ক বাদক দলের মধ্যে ‘মস্করী’ ভিক্ষু নামে একটি শ্রেণি ছিল যাদের উদ্দেশ্যেই ছিল পট চিত্রের মাধ্যমে বুদ্ধের বাণী প্রচার। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের সঙ্গে পটচিত্রের সংযোগ লক্ষ করা যায়। কথিত আছে বুদ্ধদেব স্বয়ং পটচিত্রের প্রশংসা করতেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ ‘আর্যমঞ্জশ্রীকল্প’ নামক গ্রন্থে পটচিত্র অঙ্কন শিক্ষার রীতি বর্ণনা করা আছে। এই গ্রন্থ চীন এবং তিব্বতি ভাষায় অনুদিত হয় এবং সমগ্র বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের মধ্যে প্রচারিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে পটচিত্র অঙ্কনের ধারাও প্রসারিত হয়। এই সময় ‘চরণচিত্র’ নামে এক প্রকার পটচিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই রীতি ছিলো কাহিনী নির্ভর এবং উপর হতে নিচের দিকে ধারাক্রমভাবে কাহিনীকে আশ্রয় করে এই চিত্র আঁকা হতো। বর্তমানে এই ধরণের পটের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় না। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বর্ণনাতে এদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পটচিত্র পরিবেশিত হওয়ার কথা জানা যায়।

অষ্টম-নবম শতাব্দীতে বাঙালির ধর্মীয় জীবনে ইসলামী প্রভাব পড়তে থাকে। এই সময় ও তার পরে অসংখ্য সুফিমতবাদী ধর্ম প্রচারক মধ্য ইরান-আরব এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে বাংলায় প্রবেশ করতে থাকে। এঁদের প্রভাবে এদেশের মানুষ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারে। ইসলামের প্রভাবে এদেশের মানুষের ধর্মীয় জীবন হতে সামাজিক জীবনে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে দেশীয় সংস্কৃতির সকল আঙ্গিকে ইসলামী প্রভাব পড়তে থাকে। সেই প্রভাব পটচিত্রকলায়ও দেখা যায়। ইসলামী প্রভাবে এখানকার পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে ইসলামী আখ্যান যুক্ত হয়। পাল্টে যায় দেব-দেবীর বেশভূষা চালচিত্র। তারা এক একজন বিভিন্ন নতুন আসনে অভিষিক্ত হতে থাকেন। যেমন, বন দুর্গা হয়ে ওঠেন বনবিবি, শিতলা লাভ করেন বনবিবির রূপ, দক্ষিণ রায়ে স’লে অভিষিক্ত হন গাজী কালু, সত্যনারায়ণের স্খলে সত্যপীর ইত্যাদি। এ কারণে এই সকল পীর ফকিরসহ ইসলামী দেব-দেবী বাঙালি জীবনের নতুন অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। এই অনুষঙ্গ নির্ভরতায় পটচিত্রের আখ্যান আর চরিত্রে রদবদল ঘটে। তাই কালিয়া দমন আর গোষ্ঠ লীলার পাশাপাশি দেখা যায় গাজীর পট। যা সুস্পষ্ট রূপে বাঙালি জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির মিশ্রণের পরিচয় বহন করে।