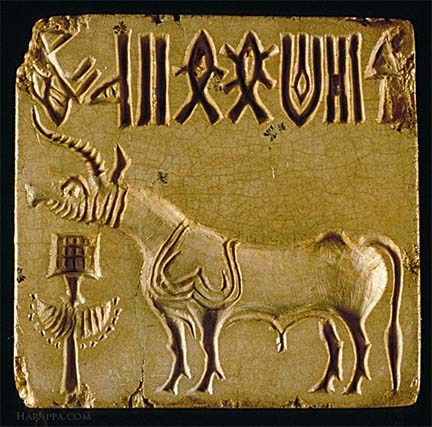

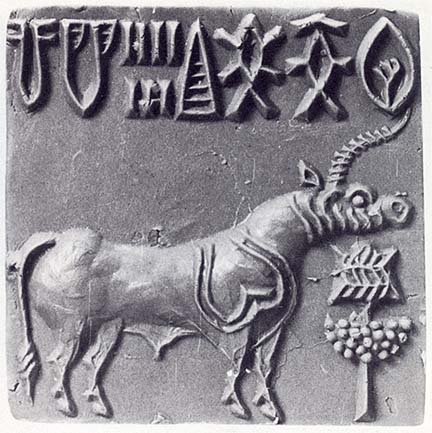

সিন্ধুসভ্যতার প্রাপ্ত ফলক ও সিলমোহরে প্রাপ্ত পৌরাণিক ইউনিকর্নের ছবি কি আসলে একশৃঙ্গ হরিণ? এই সন্দেহ মোটেই অমূলক নয়। কিংবা স্বাভাবিক হরিণের প্রকৃত প্রোফাইল ভিউও হতে পারে। কারণ বাঘ, সিংহ, গন্ডার, গরু, মহিষ, ষাঁড়, শুকর ইত্যাদির ছবি সেখানে প্রাপ্ত ফলক ও সিলে পাওয়া গেছে, পাওয়া যায়নি শুধু হরিণের ছবি। অথচ ফুড পিরামিডের তত্ত্ব অনুসারে বাঘ, সিংহ থাকলে হরিণ সেখানে অবশ্যই থাকার কথা। তাদের খেয়েই জীবনধারণ করে বাঘ, সিংহ। ইউনিকর্নের সঙ্গে একশৃঙ্গ হরিণের বিরাট মিল আছে। ইটালিতে প্রাপ্ত Roe deer এবং স্লোভেনিয়ায় প্রাপ্ত একশৃঙ্গ হরিণের পূর্বসূরীই হয়ত ছিল ইউনিকর্ন। কারণ এই প্রাণীটির ছবিই সবচেয়ে বেশি উৎকীর্ণ হয়েছে সিন্ধু সভ্যতার প্রাপ্ত ফলকে।

হিমালয়ান মাস্ক ডিয়ার, যা আগে ছিল আলপাইন মাস্ক ডিয়ার গোত্রের অন্তর্গত, হাজার হাজার বছর ধরে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারতের কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করে। কস্তুরী মৃগ-র নাম কেই বা না শুনেছেন! তাদের দেহে লুকানো কস্তুরীর গন্ধে হরিণীরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় মিলনঋতুতে। বলা যায় হরিণের তূণের অস্ত্র এই কস্তুরী। আবার এই দুর্লভ কস্তুরীর লোভেই শিকারীরা তাদের বধ করে। কথায় আছে আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।

আর্যরা ভারতে এসেছিল ইউরোপের জার্মান-রাশিয়া-অঞ্চলের উরাল পর্বতের স্টেপস তৃণভূমি থেকে। হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে আফগানিস্তানের গিরিবর্ত্ম দিয়ে পাকিস্তান হয়ে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে প্রবেশ করে। একটি বই আমাদের আর্যগতিবিধির সন্ধান দেবে। বইটির নাম ইন্ডিকা। গ্রীক উচ্চারণে ইন্দিকা। মেগাস্থিনিসের নয়, তাঁর থেকে অনেক আগে, গ্রীক চিকিৎসক Ctesias এর লেখা। কিছুটা বাস্তব কিছুটা আজগুবি এই বই। আজগুবি ব্যাপারটার একটা তাৎপর্য আছে। আজগুবি ব্যাপারগুলো থেকে বোঝা যায় এটা পরের মুখে শোনা। হবারই কথা, কারণ এটা আলেকজান্ডারের অনেক আগের সময়। এটি মূলতঃ পারসিকদের কাছ থেকে গ্রীকরা ইন্ডিয়ার ব্যাপারে যা শুনেছিল তার ভিত্তিতে লেখা। হেরোডোটাসও একই ভাবে ইন্ডিয়ার কথা লিখেছেন। হেরোডোটাসই পঞ্চম শতকে মাইথোলজিক্যাল প্রাণী ইউনিকর্নের কথা লিখে গেছেন। অতএব এই ইন্দোই, ইন্দোস, ইন্দিকা, ইন্দিয়া এই গ্রীক কথাগুলো পারসিকদের হাত ধরেই গ্রীসে পৌঁছেছে। সিন্ধু থেকে সোজা ইন্দ হয় না। স থেকে সোজা লুপ্তস্বর হয় না। স থেকে হ হয়, আর হ টা লুপ্তস্বর হয়। পুরোনো পারসিক ভাষায় স হ হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে।কষ্ট করে স থেকে হ হওয়ার চেয়ে সহজ পন্থায় হ দিয়ে শুরু শব্দ থেকে হিন্দু আসা সম্ভব কিনা সেটাও ভেবে দেখা দরকার। সিন্ধু আর ইন্ডিয়া শব্দদুটোর মাঝখানে রয়েছে হিন্দ বা হিন্দু বা অনুরূপ কোনো শব্দ। ভারতীয় আর গ্রীকের মাঝে রয়েছে পারসিক। ভাষাগত ভাবে বোঝা গেল হিন্দ/হিন্দু জাতীয় শব্দ পঞ্চম পূর্বশতকে ছিল। পুরোনো পারসিক ভাষায়।

এবার দেখা যাক এই শব্দটার কোনো আর্কিওলোজিকাল এভিডেন্স আছে কিনা? আছে। একদম পাথরে খোদাই করা। ইরানের নকশ এ রোস্তম শিলালিপিতে। পঞ্চম পূর্বশতকেই। দারায়ুসের শিলালিপি। ওখানে আছে “হিদুস”। তবে পুরোনো পারসিক লিপিতে চন্দ্রবিন্দু ছিল না, মানে, কথার মধ্যে চন্দ্রবিন্দু থাকলেও সেটাকে লেখার উপায় ছিল না, অতএব হিদুস শব্দটাকে হিঁদুস বলেই মনে করা হয়। হিদুস শব্দটা মূলত উত্তর পশ্চিম ভারতীয় উপমহাদেশকে বোঝাতে ব্যবহার হয়েছিল।

নকশ এ রোস্তমে এক জায়গায় তিরিশটি আলাদা আলাদা জাতির সৈনিকদের নাম ও মূর্তি সারিবদ্ধভাবে আছে। তিরিশটি জাতির মধ্যে বিভিন্ন ইরানীয় জাতির নামের পাশাপাশি রয়েছে অনেক বিদেশী জাতির নাম — আরব, যবন, ব্যাবিলোনীয় ইত্যাদির সাথে রয়েছে হিঁদুস জাতির বা অঞ্চলের নাম। হিদুস বা হিঁদুস বলতে যে একটা অঞ্চল, তার ভূপ্রকৃতি, পশুপক্ষী বা তার মানুষজনকে বোঝাতো দারায়ুসের যুগে, অর্থাৎ শুধুই একটা নদীকে বোঝাতো না — এতে সন্দেহ নেই।

পরে অবশ্য মেগাস্থিনিসের ও অন্যান্য গ্রীক লেখকদের পরিভাষায় ইন্ডিয়ার ব্যাপ্তি দেখা গেছে দক্ষিণ ভারত অবধি।

দেখা দরকার ফার্সী শব্দ হিন্দুস্তান বা হিন্দোস্তান শব্দটা কতটা পুরোনো। ঐ নকশ এ রোস্তমেরই আর একটা শিলালিপিতেই। রাজা শাপুরের শিলালিপি। তৃতীয় শতক। এখানে পাবেন হিন্দেস্তান। আল বিরুনির একাদশ শতকের বইয়ের নামেও আছে হিন্দ। হিন্দু শাহী রাজবংশের কথাও উনি বলেছেন। এটি অবশ্য ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পরবর্তী যুগে।

তাহলে বোঝা গেল হিন্দু বা হিন্দ বা ইন্ডিয়া শব্দগুলো exonym বা বহিঃপ্রদত্ত নাম (জার্মান জাতি বা চীন দেশের মতই) যা প্রাচীন পারসিক ভাষা থেকে বিভিন্ন দেশে পৌঁছেছে। এর প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহ নেই।

আর্যরা ভারতে ঢোকার পূর্বে আলপিনীয়, দিনারীয়, আর্মানীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের রক্তের মিশ্রণ হয়েছিল। আফগানিস্তান, পাকিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে কস্তুরী মৃগের গন্ধ তাদের আকৃষ্ট করেছিল। কস্তুরীমৃগের গন্ধে আকৃষ্ট হরিণীদের কামতাড়িত অবস্থা দেখে তারা Hind বা Hinde বলে ডাকে এই দেশটিকে। পরে এর অধিবাসীদেরও Hindu বা হিন্দু আখ্যা দেয়।

সুতরাং সিন্ধুসভ্যতার শিলালিপিতে প্রাপ্ত ইউনিকর্ণ সম্ভবত হরিণের প্রোফাইল ভিউ বা প্রকৃত একশৃঙ্গ হরিণ। কস্তুরীর জন্যে ‘শিংহীন কস্তুরী হরিণের দাম ছিল আকাশ ছোঁয়া’। তাই বহুমূল্য পণ্য বোঝাতে সিন্ধু সভ্যতায় বারবার ইউনিকর্ন ওরফে একশৃঙ্গ বা দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট হরিণের(প্রোফাইল ভিউ) ছবি দেওয়া হয়েছে। সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত প্রতিটি তথাকথিত ইউনিকর্নের ফলকে প্রাণীটির গলার নীচে একটি আতরদানী লক্ষ করা যায়। এটির কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা কোনও বিশেষজ্ঞ দিতে পারেননি। যদি হরিণ ধরা হয় প্রাণীটিকে, তবে কস্তুরী রাখার আতরদানী বলা যায় এটিকে। যদিও বাস্তবে কস্তুরী হরিণের শিং নেই, তার প্রতীক হিসেবে একশৃঙ্গ হরিণের ছবিই আঁকা হয়েছে।

তাহলে বহুযুগের অমীমাংসিত একটি পাত্র-রহস্যের সমাধান করা যায়।

আর্যরা ভারতে আসে নি! আর্য কোন জাতি নয়, আর্যজাতি বলে যে গল্প ফাঁদা হয়েছিল, সেটা ব্রিটিশদের তৈরী করা গল্পই, সত্য নয়! যে জাতি ছিল না, তার আবার আসা যাওয়া কি?! একটু আপডেট করুন!

আপনি আপনার বক্তব্য জানিয়েছেন। আমি আপডেট করব কিনা সেটা আমার ব্যাপার। অনেক থিওরি আছে। আমার প্রতিপাদ্য বিষয় সিন্ধুসভ্যতার প্রাপ্ত ফলকে ইউনিকর্নের ছবি।

সিন্ধুলিপির মর্মার্থ এখনও ধরা যায়নি। সারাবিশ্বে কোনও গবেষকই পারেননি এই লিপিকে Decipher করতে। সেই সূত্রেই নতুন কিছু উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে লেখাটি লিখেছি। আর্য-অনার্য প্রসঙ্গটি তাই এখানে গৌণ। মূল বিষয়, Deciphering of Indus Valley Script।

বিতর্কিত বিষয় এটি।