কলকাতার প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ১৭০৩ থেকে ১৭১৬ পর্যন্ত ব্রিটিশ সেরেস্তার কাগজপত্রে গোবিন্দপুরের গ্রামীণ চেহারার বিবরণ আছে। ৫৭ বিঘা ৯ কাঠা জমির উপর লোকের বসতবাটি, ৫১০ বিঘা ১১ কাঠা ধানজমি, ৩৫ বিঘা ১৪ কাঠায় সবজিখেত, ২ বিঘা পানের বরজ, ১৩৯ বিঘা ১৬ কাঠায় তামাকের চাষ, ৫৯ বিঘা ২ কাঠায় বাগান, ১২ বিঘা ৩ কাঠায় কলাবাগান, ৪ বিঘা ১০ কাঠায় বাঁশঝাড়, আর ১৮ বিঘায় তৃণভূমির হিসেব আছে সেখানে। (সূত্র- কলিকাতা সেকালের ও একালের, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়)। একএক ধরনের জমিতে এক এক রকম খাজনা নির্দিষ্ট ছিল। পানের বরজের খাজনা ছিল সবচেয়ে বেশি।

বাগান, কলাবাগান, বাঁশঝাড়, তৃণভূমিতে গরুর পাল ও ভেড়ার পাল চরাত রাখালরা। তাই ধাপধাড়া গোবিন্দপুর বলতে যা বোঝায়, সেরকমই চেহারা ছিল কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুরের অন্তর্গত গোবিন্দপুরের। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজদ্দৌলার আক্রমণে ফোর্ট উইলিযাম দুর্গের বিরাট ক্ষতি হয়। তাই পলাশীর যুদ্ধের পরে ১৯৫৭য় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ গোবিন্দপুরে নতুন কেল্লা গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিয়ে তারা তাদের চোরবাগান, কয়লাঘাটা, পাথুরিয়াঘাটা, হাটখোলায় স্থানান্তরিত করে। কেল্লা গড়ে ওঠে ১৭৭৩এ।

যদিও গড় বা কেল্লার জন্যে গড়ের মাঠ নামটি হয়েছে বলে প্রচলিত বিশ্বাস, আমার অনুমান ভিন্ন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ১৭০৩ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত গোবিন্দপুরের উন্মুক্ত তৃণভূমিতে ভেড়া চরে বেড়াত। কারণ মোগলদের সঙ্গে আসা বালুচরা কলকাতায় ভেড়া এনেছিল ১৬০৮ সাল নাগাদ। ভেড়ার আরেক নাম গড়ের। মেষপালকদের বলে গড়েরিয়া। সংস্কৃত গড্ডর থেকে বাংলা ও হিন্দিতে গড়ের এসেছে। ভেড়াকে গাড়লও বলে, গাড়লও এসেছে গড্ডর থেকে। গড়ের চরত বলে জায়গাটির নামই হয়ে গেল গড়ের মাঠ।

মুঘলদের হাত ধরেই কলকাতা তথা বঙ্গে ভেড়ার পশম ও ভেড়ার মাংসের কদর হয়।

মুঘল দরবারে আকবরের জন্য ‘হারিসা’ বানানো হত ভাঙাগম, প্রচুর ঘি, এলাচ এবং মুলতানি ভেড়ার মাংস দিয়ে। এ-ছাড়াও একইভাবে ভেড়ার মাংসের সঙ্গে ডাল-সবজি মিশিয়ে তৈরি হত ‘হালিম’। এছাড়াও আকবরের পছন্দের তালিকায় ছিল ‘ইয়াখনি’। এটি ছিল এক ধরনের মাংসের স্টু। পারস্যর রেসিপিতে তৈরি করা গোটা ভেড়ার রোস্টও থাকত আকবরের খাবার টেবিলে। এ-ছাড়াও জানা যায় যে আকবরের হাত ধরেই পারসি খাবার মাটন রোগান-যোশ ভারতে প্রবেশ করে। ফারসি ভাষায় রোগান শব্দের অর্থ হচ্ছে মাখন এবং যোশ-এর অর্থ হচ্ছে তাপ। পারস্যে এই রোগান যোশের রঙ ছিল সাদা। কিন্তু আকবরের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর কাশ্মীরী পাচককে এই রোগান যোশের রেসিপিতে পেঁয়াজ আর রসুন যোগ করেন এবং কাশ্মীরের মোরগচুরা গাছের শুকিয়ে যাওয়া ফুল মিশিয়ে দেন। আর এর ফলেই রোগান-যোশ হয়ে ওঠে টকটকে লাল রঙের। আকবরের পছন্দের তালিকায় ছিল ‘কাবুলি’ নামের এক ধরনের বিরিয়ানি। বাংলার কালো ছোলা, শুকনো অ্যাপ্রিকট, আমন্ড আর বেসিল পাতা সহযোগে পারস্যের ভেড়ার মাংস দিয়ে বানানো হত এই ‘কাবুলি’।

আকবরের ছেলে জাহাঙ্গিরের আমলে ১৬০৮ সাল নাগাদ তাঁর সেনাপতি মানসিংহ বারোভুঁইয়াদের অন্যতম যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যকে শায়েস্তা করতে বঙ্গে আসেন। তাঁর সঙ্গে আসেন অর্থমন্ত্রী টোডরমল। মুঘলদের সঙ্গে আসা পাচকদের সঙ্গে বালুচ মেষপালকের দলও আসে ভেড়ার পাল নিয়ে।

১৭২৪ সালে কলকাতার বড়োবাজারে গড়ে উঠলো আর্মেনিয়ান হোলি ন্যাজারেথ চার্চ। আর্মেনিয়ানরা ২৫ ডিসেম্বরের বদলে ৬ জানুয়ারি পালন করে বড়দিন। বড়দিনের স্পেশাল খানা হত চাল ও ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি পিলাফ। তার মানে খাদ্য হিসেবে ভেড়ার জনপ্রিয়তা সেই ষোল-সতেরো শতক থেকেই মুঘল ও আর্মেনিয়ানদের মধ্যে ছিল।

ব্রিটিশ আমলে ১৭৮০ সালে মিসেস এলিজা ফে নাম্নী এক অভিজাত কলকাতাবাসী রমণী ইংরেজদের খাদ্যাভ্যাসে ভেড়ার পিঠের সামনের দিকের মাংসের কদরের কথা জানিয়েছেন বিলেতে থাকা তাঁর বন্ধুকে লেখা পত্রে। ছোট ও বড়ো ভেড়ার দামও সেযুগে কত ছিল, তাও তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মিসেস ফে-র চিঠিগুলি সংকলিত করে আস্ত একটি বইও লেখা হয়েছে ইংরেজিতে।

কলকাতা চিড়িয়াখানার আদিযুগে ছিল ভেড়াদের রমরমা। ১৮৭৬ সালের ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে আলিপুর চিড়িয়াখানাটির উদ্বোধন হয় কলকাতার অভিজাত শহরতলি আলিপুর অঞ্চলে। প্রথমদিকে চিড়িয়াখানা গঠিত হয়েছিল ভারতীয় রেলওয়ে স্টেশনে বৈদ্যুতিককরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত জার্মান ইলেকট্রিশিয়ান কার্ল লুইস সোয়েন্ডলারের ব্যক্তিগত পশু উদ্যানের পশুপাখি নিয়ে। সাধারণ জনসাধারণের থেকে প্রাপ্ত উপহারও গৃহীত হয়। চিড়িয়াখানায় প্রথম দিকে যে পশুপাখিগুলি ছিল সেগুলি হল — আফ্রিকা বাফেলো, জ্যাঞ্জিবার ভেড়া, গৃহপালিত ভেড়া, চার-শৃঙ্গবিশিষ্ট ভেড়া, সংকর কাশ্মীরি ছাগল, ইন্ডিয়ান অ্যান্টিলোপ, ইন্ডিয়ান গেজেল, সম্বর হরিণ, চিত্রা হরিণ ও প্যারা হরিণ।

কলকাতার স্থাননামেও থাবা গেড়েছে ভেড়া। ভেড়ার শুদ্ধ নাম গড়ের। এসেছে সংস্কৃত গড্ডর শব্দ থেকে। গড্ডর থেকেই গড্ডরিকাপ্রবাহ তথা গড্ডলিকাপ্রবাহ কথাগুলি এসেছে। কলকাতার গড়ের মাঠ আসলে ছিল ভেড়া চরার মাঠ।

সল্টলেকের আগে বইমেলা কোথায় হত? না, কলকাতা ময়দানে৷ ময়দানটা কোথায়? তাও বোঝেন না, ওই যে ব্রিগেডে৷ ওই, ওই যে গড়ের মাঠ! হ্যাঁ, হ্যাঁ এবার সব বোঝা গেছে৷ ওই তো ফোর্ট উইলিয়ামের মাঠ, সেখানেই৷ অর্থাৎ কেল্লা বা ‘গড়’-এর সঙ্গে গড়ের মাঠকে একাকার করে নেওয়া হয়েছে৷ গড় যেখানে তৈরি হয়েছে, সেটাই হচ্ছে গিয়ে গড়ের মাঠ৷

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়৷ ইংরেজদের পুরনো কেল্লাটার সামনে অনেক বড়ো বড়ো বাড়ি থাকায় যুদ্ধ-শাস্ত্র অনুযায়ী শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করতে অসুবিধা হত৷ তাই পলাশির যুদ্ধের পরে ইংরেজ তথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গোবিন্দপুরের ‘গড়ের মাঠে’ নতুন কেল্লা বানাতে শুরু করল৷ যে মাঠে ‘গড়ের’ বা ভেড়া চরে বেড়ায়, সেটাই ‘গড়ের মাঠ’৷ কলকাতার ওই অঞ্চলে তখন গোচারণভূমি ছিল, ছিল নবীন ঘাসে পূর্ণ উন্মুক্ত প্রাঙ্গন৷ রাশি রাশি ভেড়ার পাল ঘুরে বেড়াত, সঙ্গে গোরুবাছুরও থাকত নিশ্চয়ই৷ সেই থেকেই ‘গড়ের মাঠ’ বলে পরিচিতি লাভ করে এই তল্লাটটা৷ এখানেই গড়ে উঠল ইংরেজ বাহাদুরের নতুন কেল্লা৷ ফোর্ট উইলিয়ামের নতুন বিল্ডিং৷ কলকাতায় ‘গড়ের মাঠ’ যেমন আছে, তেমনি গড়ের ঘাটও আছে। খানাকুলের দিকে এর দেখা মিলবে৷ উত্তর কলকাতায় গরানহাটা বলে যে জায়গা, তারও পুরোনো ইতিহাস ঘাঁটলে গড়ের হাটের চিহ্ন পাওয়া যাবে৷

গরানহাটা অঞ্চলটির ভূগোল-ইতিহাস আমাদের জানাচ্ছে, এই অঞ্চলে বটতলাসাহিত্য তার ডানা মেলেছিল৷ বস্তুত শোভাবাজারসন্নিহিত বটতলার সঙ্গে সঙ্গে গরানহাটার চৌরাস্তাও বটতলাসাহিত্যের বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল৷ মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রাথমিক বিকাশ, লিথো ফটোগ্রাফ, কাঠখোদাই সবই সমানে চলত গরানহাটায়৷ গহনাশিল্প তুলনায় নবীনতর৷ গরানহাটায় বহুযুগ ধরেই রমরম করে চলছে বড়োবড়ো মাংসবিপণি৷ বস্তুতপক্ষে, রেওয়াজি খাসির মাংস গরানহাটায় এখনও অতি উত্তম মেলে, দামও বেশি৷

এ বঙ্গে মাটন বলতে এখন আমরা পাঁঠার মাংস বুঝলেও, আগে মাটন বলতে বোঝানো হত ভেড়ার মাংসকে৷ মোগল ও ইংরেজরা খাসির মাংস যে পছন্দ করত না, বলাই বাহুল্য৷ উভয়ের কাছে পরম তৃপ্তিকর ছিল ভেড়ার মাংস৷ দু-তিন শতাব্দী ধরে বেন্টিংক স্ট্রিট তথা কসাইটোলা, কলুটোলা, চিৎপুর ও গরানহাটার মাংসের দোকানগুলো চলছে।

মেষপালকদের বলে গড়েরিয়া। এখনও বহুলোকের গড়েরিয়া পদবি দেখা যাবে। এই গড়েরিয়া সম্প্রদায়ের বাস ছিল দক্ষিণ কলকাতার এইসব অঞ্চলে। কালের প্রবাহে তা খিদিরপুর-মেটিয়াবুরুজের দিকে সরে এসেছে। কলকাতার ক্ষেত্রসমীক্ষা করলে দেখা যায় গড়িয়া ও গড়িয়াহাটে ভেড়ার চিহ্ন এখনও আছে। যদিও মেষপালক জনগোষ্ঠী যাযাবরদের মতই স্থান পরিবর্তন করে।

তাই শেষ বিচারে দেখা যাচ্ছে, কলকাতা একসময় ছিল ভেড়াদের শহর। এখনও ময়দানে ও সন্নিহিত রাস্তাগুলিতে ম্যাজেন্টা রঙে দাগানো ভেড়ার পাল দেখলে, রাজভবনের সামনে ভেড়ার পাল নিয়ে লোকের জমায়েত দেখলে মনে হয়, সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিয়াছে।

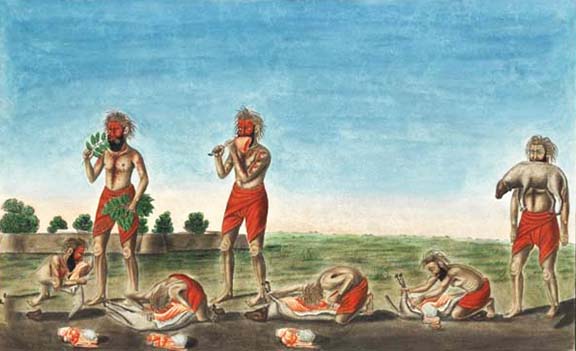

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক চিত্রকরের আঁকা ছবিতে কলকাতার ভেড়াখেকো ফকিরদের ছবি পাওয়া যায়। যদিও কোথায় জ্যান্ত ভেড়া মেরে রক্ত চুষে খেত হিন্দু কাপালিক বা মুসলমান ফকিররা, তা নির্দিষ্ট করে বলা নেই। মেজর-জেনারেল Hardwicke নামে এক ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের এক লেখায় পাওয়া যায় — ১৭৯৬ সালে উত্তর প্রদেশের ফতেগড়ে তিনি এই গাড়লভুক ফকিরদের জ্যান্ত ভেড়া মেরে কাঁচা খেতে দেখেছিলেন।

যাহোক ভেড়ামারা বলে গ্রামনাম কিন্তু সুজলাসুফলা বঙ্গেও পাওয়া যায়।