একটি ফুটনোট থেকে মক্সহ্যাম বার করে আনলেন ইতিহাসের বেড়ার আড়ালে ভারত ইতিহাসের এক অজানা কাহিনী। ইতিহাস বিমুখ আমরা যখন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে ইট খুলে উঠোনে পাঁচিল তুলি, তখন সূদুর বিলেত থেকে বিস্মৃতির আড়ালে চাপা পড়া ইতিহাস খুঁজে বার করেন মক্সহ্যামের মত অতীত সন্ধানী একজন!

কিছুকাল আগে পর্যন্ত জার্মানি ছিল বেড়ার দু-প্রান্তে (পূর্ব জার্মানি, পশ্চিম জার্মানি এখনও আমাদের স্মৃতিতে উজ্বল)। মেক্সিকো সীমান্তে বেড়া দিতে চায় আমেরিকা। কেননা সীমান্ত পেরিয়ে যাতে কেউ না আমেরিকায় ঢুকে পড়ে। আমাদের কাছে এ কিছু নতুন জানা নয়। ভারত-পাকিস্তান কিংবা ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে আছে কাঁটা তারের বেড়া। এখন তো ‘অনুপ্রবেশ’ নামক রাজনীতির খেলায় সকলের কাছে মুচমুচে সংবাদ এবং এই ‘বেড়া’ বেশ আলোচিত বিষয়।

উনিশ শতকে নেশন স্টেট-এর ধারণা ‘পাঁচিল তত্ব’কে সামনে আনে। প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজের চৌহদ্দির সীমানা টানতে এবং দেশের অভ্যন্তরে নানা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে পাঁচিল তোলার কাজে হাত দেয়। এরই প্রায়োগিক ছবি ছিল জার্মানির বিভাজন আর বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশ এর মধ্যেকার পাঁচিল। অতি সম্প্রতি শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার মাঠে প্রাচীর তোলার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, নাগরিক অধিকারে রাষ্ট্রের অহেতুক খবরদারি অনেককেই বিস্মিত করেছে।

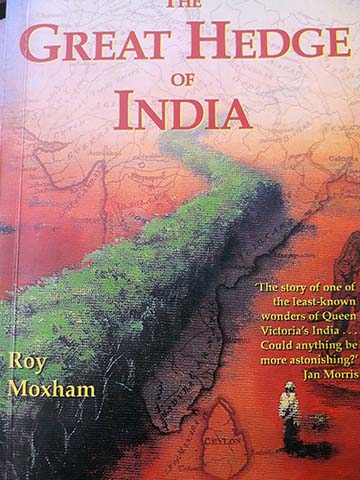

আমাদের দেশে ইংরেজ আমলে এমন এক প্রাচীর বা বেড়া দেওয়ার কথা জানা যায় যা ইতিহাসে অনালোচিত এক অধ্যায় হিসেবে রয়ে গেছে। শাসক তার প্রয়োজনে ও স্বার্থসিদ্ধিতে একাজ করে থাকে। রয় মক্সহ্যাম এর লেখা ‘দ্য গ্রেট হেজ অফ ইন্ডিয়া (The Great Hedge of India)’ গ্রন্থ থেকে আশ্চর্য এই প্রাচীর প্রহরার কথা জানা যায়।

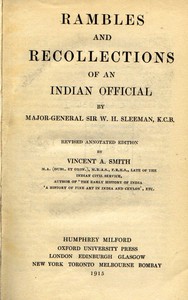

লন্ডনের ‘কুইনটো’ নামের একটি সেকেন্ড হ্যান্ড বইয়ের দোকান থেকে মক্সহ্যাম ২৫ পাউন্ড দিয়ে দুই খন্ডের একটি বই কেনেন। নাম— দ্য র্যাম্বাল্স অ্যান্ড রিলোকেশনস অফ অ্যান ইন্ডিয়ান অফিসিয়াল। ১৮৯৩ সালে ছাপা বইটির লেখক ছিলেন মেজর জেনারেল স্যর ডব্লু এইচ স্লিম্যান। এই বইয়ের একটি ফুটনোটে উল্লেখ ছিল ‘কাস্টমস হেজ’ বা ঝোপজঙ্গল দিয়ে তৈরি এমন এক বেড়ার কথা যা ব্রিটিশ ভারতে নানা দ্রব্যের, বিশেষ করে নুন বা সল্ট আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা নিত। মনে রাখতে হবে ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে নুন-ই ছিল আয়ের প্রধান উৎস।

১৭৮০ সাল থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস, তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল অব ইন্ডিয়া বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সব লবণ প্রস্তুতকারীকে করের আওতায় কোম্পানীর অধীনে নিয়ে আসেন। তখন থেকে ১৭৮৮ সালের মাথায় এই লবণ কর প্রতি মণে ৩০ পয়সা থেকে ৩.২৫ টাকাতে নিয়ে আসেন যা কোম্পানীর আয়ে একটি বিশাল ভূমিকা রাখত। ১৭৮৪-৮৫ অর্থ বৎসরে এই করের আওতায় ৬২,৫৭,৪৭০ টাকা আয় হয়। বৃটিশ শাসনাধীন অন্যান্য এলাকাতেও তারা লবণের ওপর করারোপ করত, কিন্তু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে এটি ছিল সর্বোচ্চ। তাদের শাসনাধীন অন্যান্য এলাকায় এই করের পরিমাণ ছিল এক তৃতীয়াংশ। এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে জানা যায় তখন একজন মানুষের সারা বছর লবণ বাবদ ব্যয় হতো মাত্র ২ টাকা।

উপমহাদেশে বৃটিশ শাসকালে ৫৬৪টি Princely State বা দেশীয় রাজ্য ছিল। এগুলোকে নেটিভ স্টেটসও বলা হতো। এই এলাকাগুলো বৃটিশদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছিল না বা বৃটিশরা সেগুলোকে নিজেদের শাসনাধীনেও আনেনি। তবে এদের অধিকাংশের উপর তাদের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল। এসব এলাকা থেকে লবণ বৃটিশ শাসনাধীন এলাকায় ঢুকে পড়ত বা অনেকেই নিয়ে আসত। নুনের চোরাচালান থেকে তারা কর পেত না বলে এদের উপর কিভাবে করারোপের নিয়ন্ত্রণ আনা যায়, সে জন্যেই বৃটিশরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন শেষে হেজওয়াল-এর ধারণায় আসে।

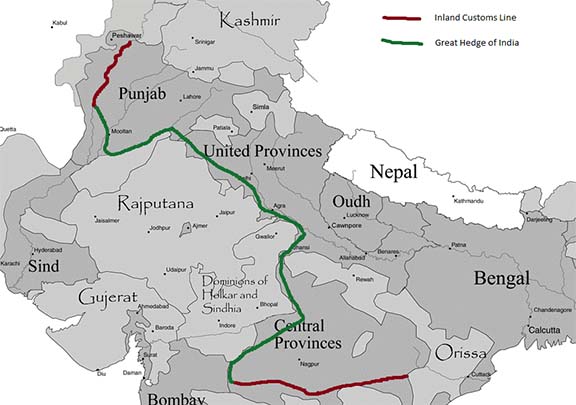

১৮০৩ সালে বিভিন্ন সড়কে এবং নদী বন্দরের নিকটস্থ এলাকায় ব্রিটিশরা তখন কর সংগ্রহের জন্য কাস্টমস হাউজ স্থাপন করে। এগুলো থেকে শুধু লবণই নয়, তামাক এবং অন্যান্য দ্রব্যের উপরেও করারোপ করা হয়। ১৮২৩ সালের দিকে গঙ্গা এবং যমুনার তীর ঘেষে মীর্জাপুর হয়ে এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। জি.এইচ. স্মিথ যখন কমিশনার অব কাস্টমস হন, তখন এটি আরো বিস্তার (এলাহাবাদ হতে নেপাল অব্দি একটি সেকেন্ডারি লাইনও তৈরি হয়।) লাভ করে। স্মিথ তখন তামাক এবং লৌহজাতীয় দ্রব্য করমূক্ত করে দেন। স্মিথের সময় কর সংগ্রহের জন্য স্থাপিত কাস্টমস হাউজসমূহ ইনল্যান্ড কাস্টমস লাইন বলে অভিহিত করা হয়।

এই কাস্টমস লাইন প্রথমে আগ্রা থেকে দিল্লী পর্যন্ত এক মাইল পর পর কাস্টমস পোস্ট স্থাপনের মাধ্যমে শুরু হয়। এই পোস্টগুলোকে চৌকি বলা হতো। প্রতিটি চৌকি একজন জমাদারের অধীনে পরিচালিত হতো। ১৮৫৮ সালে কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটলে বৃটিশ সরকার ১৮৬৯ সালে কাস্টমস লাইন-এর পুর্ণ বিস্তৃতি ঘটান। এসময় এই হেজ ওয়ালের পূর্ণ বিস্তৃতি (৪০৩০ কিমি) ঘটে। ১৮৬৯–১৮৭০ অর্থ বৎসরে ১২.৫ মিলিয়ন রুপী শুধুমাত্র লবণ কর থেকে আদায় করা হয় এবং ১ মিলিয়ন রুপী কর আদায় হয় চিনি থেকে ।

কাঁটা ঝোপের প্রাচীর (The Great Hedge Wall)

ধারণা করা হয় যে, ১৮৪০ সালের দিকে প্রথম এই Hedge Wall এর কাজ শুরু করা হয়। প্রথমে কাঁটাওয়ালা গাছের ডাল, মরা ঝোপ দিয়ে এটির কাজ শুরু হয় এবং পরে ১৮৬৮ সালের দিকে এটি ১৮০ মাইল লম্বা হয়ে যায়। কিন্তু এতে তখন কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। এসব ঝোপে ইঁদুর, উই-এর ঢিপি হতে থাকে এবং এসবের পাশাপাশি আগুন লাগলে বা ঝড়ের সময় এ প্রাচীরটি মূহুর্তের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। ক্রমাগত রক্ষণাবেক্ষণ তখন একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এলান অক্টাভিয়ান হিউম, যিনি ১৮৬৭ হতে ১৮৭০ পর্যন্ত অভ্যন্তরীন কর কমিশনার ছিলেন, হিসেব করে দেখেন যে, প্রতি মাইলে মোট ২৫০ টন শুকনো ঝোপ এবং ডালপালার প্রয়োজন পড়ে এবং সেগুলো গড়ে কোয়ার্টার মাইল হতে ৬ মাইল দূর থেকে আনা হয়। এই অবস্থায় এর বিশাল রক্ষণাবেক্ষণের কথা ভেবে প্রাচীরে জীবিত ঝোপ গাছ এনে লাগানোর পপরিকল্পনা করা হয়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত ঝোপের প্রাচীরের জন্য প্রয়োজনীয় ডালপালাও এই জীবিত গাছগুলো হতে সংগ্রহ করা যাবে।

এরপর হিউম পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন স্থানের মাটির গুণাগুণ বিবেচনায় এনে এলাকাভেদে বৃষ্টির পরিমাণ, সেচের সুবিধার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের কাঁটাওয়ালা ঝোপ ঝাড়ের চারা এনে লাগানো শুরু করেন। যে সব জায়গায় সেচের সুবিধা সীমিত ছিল সেসব জায়গায় প্রাচীর ঘেষে ট্রেঞ্চ খোড়া হয়, যাতে সেখানে বৃষ্টির জল জমানো যায়। একই সাথে প্রাচীর বরাবর রাস্তা নির্মাণও করা হয়। এই রাস্তা ধরেই মূলত কর বিভাগের লোকজন পেট্রোলিং করত।

হিউম তার এ কাজে নিয়োগের সময়ে ৪৪৮.৭৫ মেইল দীর্ঘ প্রাচীর তৈরি করেন, এর মধ্যে ২৩৩.৫ মাইল ছিল নিখুঁত, যেগুলো দিয়ে কোন মানুষ বা প্রাণী পার হতে পারতোনা। এ প্রাচীরটি ৮ ফুট থেকে ১২ ফুট পর্যন্ত উচ্চতা এবং ৪ ফুট হতে ১৪ ফুট পর্যন্ত চওড়া ছিল।

হিউম পরে অভ্যন্তরীন কাস্টমস বিভাগের বিভিন্ন এলাকার এ ধরণের প্রাচীরগুলো রিএলাইন করেন এবং বিভিন্ন এলাকার সেকশনগুলোকে সংযুক্ত করান।

হিউম এরপর জি.এইচ.এম ব্যাটেন-এর সময়ে প্রথম বৎসরে পারফেক্ট হেজ ১১১.২৫ মাইল দীর্ঘ হয় এবং ১৮৭৩ সালে ভারতের দিল্লী এবং আগ্রা এলাকার দকে এ প্রাচীর দুর্ভেদ্য রূপ নেয়। ১৮৭৫-১৮৭৬ সালের দিকে এ প্রাচীরকে নতুন খনন করা আগ্রা ক্যানেল বরাবর রি-এলাইন করা হয়।

জি.এইচ.এম ব্যাটেন-এর পর ডব্লিউ এস হ্যালসি দায়িত্বভার গ্রহন করেন। তার সময়ে পারফেক্ট হেজ ৪১১.৫ মাইলে উন্নীত হয় এবং ভাল জীবিত গাছের হেজ আরো ১১০৯ মাইল দীর্ঘ হয়। যে সকল এলাকায় গাছ জন্মাতো না সেসব এলাকায় শুকনো ঝোপ, এমনকি দেয়ালও স্থাপন করা হয়। এরপর ১৮৭৯ সালে এই প্রাচীরের সকল রক্ষণাবেক্ষণের কাজ স্থগিত করা হয়।

এই কাস্টমস চৌকিসমূহ এবং হেজ ওয়াল রক্ষনাবেক্ষন এর জন্য সেসময় একটি বড় জনগোষ্ঠির প্রয়োজন পড়ে। একারণে বিপূল সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হয়। ১৮৬৯ সালে এর জনবল ছিল ১৩৬ জন অফিসার, ২৪৯৯ জন পেটি অফিসার এবং ১১,২৮৮ জন সাধারণ সদস্য। ১৮৭২ সালে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১৪,১৮৮ জন। তবে যখন এই বিশাল ঝোপের প্রাচীর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন জনবল কমিয়ে ১০,০০০ জনে আনা হয়। এই বিশাল লোক নিয়োগের সময়েও বৃটিশরা তাদের ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় দেয়। এই সময় তারা এই বিভাগে মোট জনবলের ৪২% ভাগ মুসলমান সম্প্রদায় থেকে নিয়োগ করে। এদেরকে তাদের বসবাসের এলাকা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে নিয়োগ করে প্রকারান্তরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিদের মধ্যে অনৈক্য বজায় রাখার পথ নিশ্চিত করে। এতে শাসকগোষ্ঠিই লাভবান হয়। বৃটিশ শাসকরা এই হেজ ওয়ালের নিকটবর্তী বাসিন্দাদের কাছ থেকে এই কাজে সহায়তা পাবার জন্যে জনপ্রতি ২ পাউন্ড বা ০.৯ কেজি লবণ করমুক্ত আনা নেয়ার সুযোগ দিতো। পাশাপাশি কাস্টমস বিভাগের চাকুরীটিও খুব লোভনীয় করা হয়েছিল। সাধারণ সদস্যদের তখন বেতন ছিল মাসে ৫ টাকা। একজন স্বচ্ছল কৃষকের মাসে আয় হতো ৩ টাকা।

১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত দায়িত্ব ভাইসরয় লর্ড মেয়ো এই হেজ ওয়ালের বিলুপ্তির প্রথম পদক্ষেপ নেন। এরপর লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৬-১৮৭৮-এর দূর্ভিক্ষে করের হ্রাসের জন্য এই কাস্টমস লাইনের বিলুপ্তির জন্য জোরালো পদক্ষেপ নেন। এরপর বিভিন্ন কর পদ্ধতি সংস্কারের মাধ্যমে এবং অবশেষে সকল লবণ উৎপাদনকারীকে তাদের উৎপাদন এলাকাতেই কর প্রদানের ব্যাবস্থা করে ১৮৭৯ সালে এই বিশাল ঝোপের প্রাচীর (The Great Hedge Line)-এর বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।

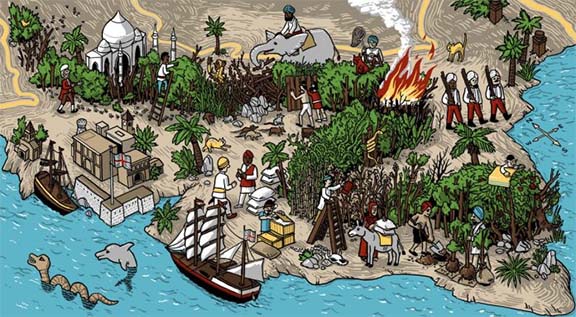

ভারতে ইংরেজরা তাদের শাসনের শুরুতে লবণ আদানপ্রদান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চালু করে এই কুখ্যাত ‘কাস্টমস লাইন’। নিত্যব্যবহার্য লবণই ছিল শাসনের শুরুতে ইংরেজদের আয়ের অন্যতম উৎস। তাই তারা তৈরী করে এক আশ্চর্য ‘কাস্টমস হেজ’ বা ঝোপজঙ্গলে তৈরী এমন এক বেড়া যা ব্রিটিশ ভারতে আমদানী রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। এই বেড়া ছিল সিন্ধু নদ থেকে দক্ষিনে মাদ্রাজের মহানদী পর্যন্ত, প্রায় ২৩০০ মাইল বিস্তৃত। ১২ হাজারের মত রক্ষী নিযুক্ত ছিল এই বেড়া পাহারায়। এত লম্বা চওড়া বেড়া চিনের প্রাচীরের মতো বিখ্যাত হওয়ার দাবী করতে পারে। তখনকার লন্ডন ও কনস্ট্যান্টিনোপল এর মধ্যেকার দৈর্ঘের সমান ছিল এই বেড়া! মূলত কাঁটাওয়ালা গাছ আর ঝোপঝাড় দিয়ে এই দীর্ঘ শুল্ক-বেড়া তৈরী করা হয়েছিল। প্রধানত লবণ চোরাচালান বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই অভিনব শুল্ক-বেড়ার সৃষ্টি। ভারতে সে সময় কুখ্যাত সল্ট ট্যাক্সের দাপট। ব্রিটিশ শাসকদের দমননীতির মূর্ত প্রতীক ছিল এই বেড়া।

যেসব জায়গায় পাথুরে মাটি বা বড় বড় পাথরের কারণে কাঁটাঝোপ বানানো অসম্ভব ছিল সেখানে সেখানে পাথরের দেয়াল গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। কী ধরণের গাছ দিয়ে তৈরী হত এই বেড়া? বেঁটে বুনো কুলগাছ, বাবলা, প্রিকলি পেয়ার জাতীয় কাঁটাগাছ, ঝুরবেরি নামের কোনও গাছের সাহায্যে তৈরী এই শুল্ক-বেড়া অক্ষত রাখার জন্য অবিরত কাজ করতে হত। সর্বাধিক নিখুঁত অবস্থায় ঝোপের উচ্চতা ছিল দশ থেকে চোদ্দ ফুট আর ছ’ থেকে বারো ফুট চওড়া। লবণ শুল্ক নিয়ন্ত্রণ ও আদায় ছিল এর প্রধান কাজ।

ইংরেজদের সীমাহীন অর্থলিপ্সু মানসিকতা ছিল এই শুল্ক- বেড়া তৈরীর কারণ। প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা, পরে কোম্পানি নিজেই লবণ ব্যবসা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে অগ্রসর হয়। আরো পরে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের লবণ বানানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। এসব ইতিহাসের বহুচর্চিত বিষয় হলেও এর পেছনে এক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিচিত্র ‘প্রকরণ’ সম্পর্কে অজানা ইতিহাসের অন্দরে ঢুকেছেন ম্যাক্সহাম।

১৮৬৯-৭০ সালের ইনল্যান্ড কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট-এর বাৎসরিক রিপোর্টেও তিনি উল্লেখ পান ফুটনোটে উল্লিখিত কাস্টমস হেজ বা কাঁটাঝোপের বেড়ার কথা। সেই শুরু খোঁজের। ম্যাক্সহ্যাম লিখেছেন, “I decided to look for them. I thought it might be fun to uncover the traces of such an eccentric enterprise, of such a quintessentially”। বারে বারে এদেশে এসে তিনি খুঁজে পেলেন সাধারণের মধ্যে কথ্য ভাষায় প্রচলিত পারমিট লাইনের। ভারতের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া এই বেড়াটির একটি মানচিত্রও বার করলেন। দেখা গেল সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে রয়ে গেছে পারমিট লাইন বা কাস্টমস হেজ নামক ব্রিটিশ রাজের এই আশ্চর্য দমনমূলক প্রাচীরটি।