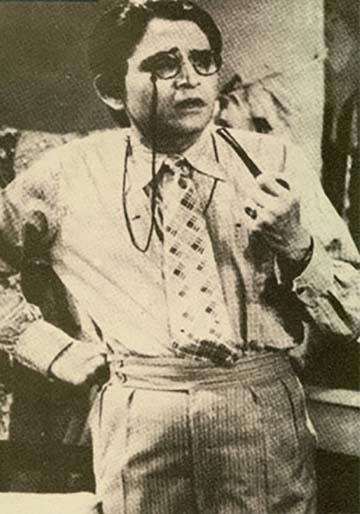

পিছিয়ে যাই আজ থেকে একশো চার বছর আগে। সময়টা ছিল নির্বাক চলচ্চিত্রের। সেই যুগে সিনেমার পর্দায় দেখানো হলো প্রগাঢ় চুম্বনের দৃশ্য। সিনেমার নাম বিলাত ফেরত।১৯২১ সালে মুক্তি পায় ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রযোজিত ও পরিচালিত প্রথম নির্বাক লাভ-স্টোরি (কমেডিযুক্ত)। সিনেমায় সেই অন্তরঙ্গ চুম্বন দৃশ্যে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন সুশীলাবালা দেবী। ‘চুম্বন তো আগেও বহুবার’ কিন্তু প্রকাশ্যে, ভাবা যায়!! সেই যুগে ‘বিদ্রোহ আর চুমুর দিব্যি’ দেখানোর সাহস করেছিলেন প্রথম এই বাঙালি পরিচালক। প্রথম নির্বাক লাভ-স্টোরির প্রথম বাঙালি পরিচালকের সেই অজানা কাহিনী আজকের লেখায়।

বাঙালির প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ হীরালাল সেনের হাত ধরেই। কিন্তু ‘অমর কে কোথা কবে’? হীরালাল সেনের শূন্যস্থানটি পূরণ করতে বাংলা চলচ্চিত্রে প্রবেশ করলেন ম্যাডান কোম্পানির মালিক জামশেদজি ফ্রেমজি ম্যাডান। তিনি এলেন ‘ম্যাডান বায়োস্কোপ’ নিয়ে। হীরালালে ‘বায়োস্কোপ’ নামটির যাদু তিনি জানতেন। তাই কোম্পানির নাম যখন বদল করলেন তখন বায়োস্কোপ নামটি ছাড়তে পারেননি।

হোক না নির্বাক, ১৯০৭ সালে জামসেদজি প্রথম বায়োস্কোপ দেখানোর জন্য ‘ম্যাডান বায়োস্কোপ’ নামে একেবারে আলাদা একটা প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করালেন। যদিও পরে নাম বদল করে হয় ‘এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস’। তারও পরে হয় ‘মিনার্ভা’ (Minarva Theatre) এবং শেষে কলকাতার পুরসভা হলটি অধিগ্রহণ করে নাম দেয় ‘চ্যাপলিন’ (Chaplin)। সম্ভবত এটি ছিল ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহ।

১৯২৫ সাল নাগাদ ম্যাডান কোম্পানির যখন বেশ রমরমা অবস্থা, তখনই বাঙালি আবার সিনেমা শিল্পে এগিয়ে আসতে লাগলেন। এদের কোম্পানির সঙ্গে বাঙালিরাও জড়িয়ে পড়লেন। এদের মধ্যে এমনই একজন পরিচালক ছিলেন প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। কোম্পানির টাইপিস্ট থেকে ভদ্রলোক আপন সামর্থে ছায়াছবির পরিচালক হয়ে উঠলেন। প্রথম বাঙালি ক্যামেরাম্যান জ্যোতিষ সরকার মশাই ছিলেন অ্যাকাউন্টেট, ভালো মাইনেই পেতেন। তবুও বাঙ্গালী সিনেমা কোম্পানী করবে… একদিন সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে চাকরি ছেড়ে হাতে তুলে নিলেন ক্যামেরা। দাড়ি ছিল বলে আড্ডার বন্ধুরা তাকে ‘চাচা’ বলে ডাকতো। জ্যোতিষচন্দ্র ছিলেন এক কথায় ম্যাডান কোম্পানির ‘জহরত’। এছাড়াও ছিলেন নীতিশ লাহিড়ী, শিশির কুমার ভাদুড়ি, পি এন দত্ত, জ্ঞান মিত্র, চিত্রশিল্পী ননী সান্যাল প্রমুখ।

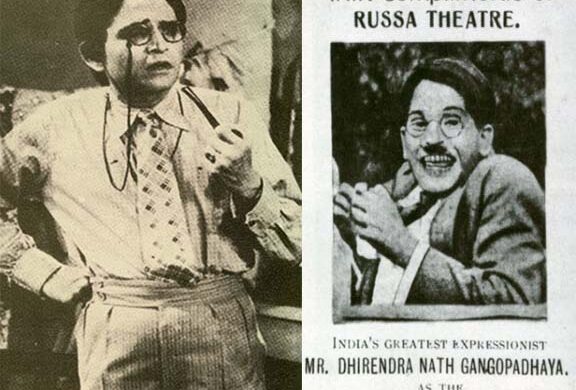

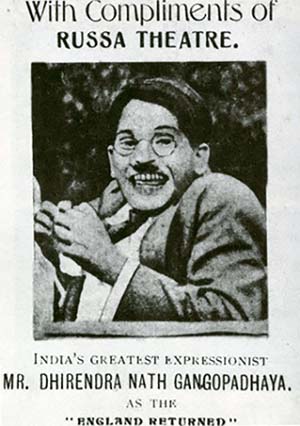

কিন্তু এদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন যে বাঙালিটি, তিনি হলেন ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, তাকে সবাই চেনে “ডিজি” নামে। তার ইচ্ছা হল সিনেমাটির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেবেন। বাবা বামনচন্দ্র গাঙ্গুলী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা। তাঁরই মেজো ছেলে ছিলেন নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। নামটা কি চেনা চেনা মনে হচ্ছে? হ্যাঁ ঠিকই ধরেছন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত কবি ছোট জামাই, কবি-কন্যা মীরাদেবীর একসময়ের স্বামী। ধীরেন্দ্রনাথের স্ত্রীও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

ধীরেন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা শান্তিনিকেতনে এবং রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে গান, ছবি আঁকা, যন্ত্রসঙ্গীত শেখার সুযোগ। কবি তাকে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ দেন ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ নাটকে। নাটকে রবীন্দ্রনাথ সাজেন বাল্মিকী, ছাত্রটি নারী চরিত্র ‘মায়া’। সেদিন থেকেই ডিজির জীবনে অভিনয়ের প্রতি ভালবাসার জন্ম নিলো।

বিচিত্র সব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন নিজেকে। ইচ্ছে ছিল বিদেশ গিয়ে জীবনে উন্নতি ঘটানো, তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি সুপারিশপত্রও নিয়ে রেখেছিলেন। তবে শেষ অব্দি তার যাওয়া হয়নি।

শিক্ষা শেষ করে হায়দ্রাবাদের নিজাম আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষতা করতে চলে গেলেন। ১৯১৬ সালে মাইনে পেতেন ১৩০০ টাকা। মেক-আপ-এর কাজে তিনি ছিলেন দক্ষ। তার লেখা বই ‘ভাবকী অভিব্যক্তি’-তে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তিনি ব্রিটিশ ভারতে এবং পরে স্বাধীন ভারতে গোয়েন্দা সংস্থা সি আই ডি’র অফিসারদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

কিন্তু মাথায় সিনেমার ভূত চড়েছে। তাই হায়দ্রাবাদ থেকে চিঠি লিখলেন ম্যাডানকে। ডি জি’র ফোটোগ্রাফির বই জামশেদজি ফ্রেমজি ম্যাডানকে জহুরীকে জহর চিনতে সাহায্য করেছিল।

ডিজি হায়দ্রাবাদ থেকে কলকাতায় ছুটে এলেন। ম্যাডান বললেন, ‘তুমি তো কবি ঠাকুরের রিলেটিভ। তা কবি ঠাকুরের ‘বিসর্জনে’র পারমিশন এনে দিতে পারবে?’ এও জানিয়ে দিলেন বিসর্জন ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন গল্প বা বই সম্পর্কে তার কোন আগ্রহ নেই।

ডিজি এলেন শান্তিনিকেতনে। সব শুনে কবি বললেন, ‘ছবি আঁকা গান-বাজনা সব ছেড়ে তুই কি ফিল্মটিম করবি নাকি? তা বেশ, আমি তোকে বিসর্জন বায়োস্কোপ করতে দিলুম।’ সেই সময়ে কবিগুরুর কাছ থেকে এই পারমিশন পাচ্ছিল না ম্যাডান, যা সহজেই প্রাপ্ত হলো ডিজির জন্য।

সেই সময় ম্যাডান থিয়েটারের আইন উপদেষ্টা ছিলেন ব্যারিস্টার নীতীশ লাহিড়ী। এখানেই নীতীশ লাহিড়ীর সঙ্গে ডিজির বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাঁর কাছ থেকে ডিজি জানতে পারলেন ম্যাডান কোম্পানি ছবি পরিচালনা করার দায়িত্ব তাকে দেবে না। অসন্তুষ্ট ধীরেন্দ্রনাথ বেড়িয়ে আসেন ম্যাডান থেকে। শুধু তাই নয় নীতীশ লাহিড়ীরও পদত্যাগ করেন।

ঠিক করেন পার্সিদের বাদ দিয়ে বাঙালিরা মিলে এক নতুন ফ্লিম কোম্পানি গড়ে তুলবেন। যেমন ভাবনা অমনি কাজে নেমে পড়া। একটা কোম্পানি গড়ে তুললেন নীতীশ লাহিড়ী ও ডিজি মিলে। নাম দিলেন ইন্দো ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি। শুধু কোম্পানি গড়ে তুললেই তো চলবে না, টাকাও চাই। তবে বেশি ভাবতে হয়নি, ইনভেস্টার পাওয়া গেল দুজনকে — সুন্দর দত্ত এবং পি এন দত্ত। এদের বালতি বিক্রি আর সাপ্লাইয়ের বিশাল ব্যবসা ছিল। লোকে তাদের বাপের দেওয়া নামে ডাকতেন না, বলতেন ‘বালতিওয়ালা দত্ত’। এরা বালতি ভর্তি টাকার যোগান দিলেন।

এদের বাড়িটা ছিল উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রীটে। এখন যেখানে রবীন্দ্র কানন গড়ে উঠেছে সেখানে রামকৃষ্ণ মন্দিরের প্রধান গেটের উল্টোদিকেই তাদের বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির নিচের একটা ঘরে ডিজিদের সাধের প্রতিষ্ঠান — সর্বৈব বাঙালির উদ্যোগে তৈরি প্রথম চিত্র প্রতিষ্ঠান ভূমিষ্ঠ হলো।

প্রতিষ্ঠানের অফিস তো হলো কিন্তু অফিসে তো স্টুডিও করা যায় না। আর স্টুডিও না হলে ছবিও করা যাবে না। স্টুডিও করার ঝুট ঝামেলাও কম নয়, জায়গা চাই অনেক। আর যা করতে হবে, বিশেষ করে ম্যাডানদের লুকিয়ে করতে হবে। কারণ ওদের হাত অনেক লম্বা। জানতে পারলে গোড়াতেই গলা টিপে ধরবে। তাই খুব গোপনে গোপনে চলতে লাগলো জায়গার খোঁজ।

শেষ পর্যন্ত বিটি রোডের ধারে বরানগরের বনহুগলিতে একটি বাড়ির হদিশ পাওয়া গেল। বাড়ির মালিক ছিলেন এক জৈন মারওয়ারী। বেশ পছন্দ হলো তাদের বাড়ী। ক্যামেরা, নানান যন্ত্রপাতি, আসবাব, বেল এন্ড হাভেল কোম্পানির দামি ক্যামেরা, এমনকি ছোটখাটো একটা ছাপাখানা পর্যন্ত নিয়ে আসা হলো। জেনারেল ম্যানেজার হলেন ব্যারিস্টার নীতীশ লাহিড়ী।

এবার চাই গল্প। গল্প একটা তৈরি হল — বিলেত ফেরত বা ইংল্যান্ড রিটার্ন। কিন্তু সিনেমা করতে চাই শিল্পী। পুরুষ শিল্পী পাওয়া কঠিন নয় কিন্তু মহিলা শিল্পী? ভদ্র পরিবারের মেয়েদের তো পাওয়া কঠিন। মনে পড়ল বন্ধু বিধুভূষণের কথা। নামকরা এডভোকেট, থাকেন ভবানীপুরে। তার মেজো মেয়ে কলেজে পড়া সুশীলাকে যদি পাওয়া যেত, তাহলে বইটা দারুন জমে যেত। কিন্তু সহজে এই কথা বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে বিধুর কাছে প্রস্তাব দিয়ে বসলেন ডিজি। প্রথমে নিমরাজি হলেও, শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন।

খুশি হলেন সুশীলাও, তাকে ফিল্মে দেখবে তার কলেজের বান্ধবীরা আত্মীয় স্বজনেরা। সুশীলা পাঠ করবে এক মডার্ন গার্ল এর ভূমিকায়। আর যার মধ্যে রয়েছে মোটর গাড়ি চালানো, ঘোড়া চড়া ইত্যাদি। শহরে বিজ্ঞাপনের জন্য ছাপানো হলো হ্যান্ডবিল, তাতে লেখা ছিল —

শহরে হৈ হৈ!!

অশ্বারোহনে মোটর চালনে

বাঙালি প্রথম মহিলা

‘বিলেত ফেরৎ’ চিত্রে

আত্মপ্রকাশ করিবেন….

ছবি তোলা হয়েছিল বনহুগলির যে স্টুডিওতে, আধুনিক ক্যামেরাম্যান দেখলে সে হয়ত মনে মনে অবাক হয়ে যাবেন। একখানা একতলা বাগানবাড়ি, খানিকটা জমি, কিছু গাছপালা, একটি পুকুর। এতেই ছবি তুলে মাত করে দিলেন প্রথম বাঙালি ক্যামেরাম্যান জ্যোতিষ সরকার। স্টুডিওতে রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও ছিল সকলের জন্য।

অভিনয়ের আগে প্রধান মহিলা শিল্পীদের জন্য মেকাপের ব্যবস্থা থাকতো। এর মধ্যে ছিল ঘন্টামার্কা হোয়াইট জিঙ্ক পাউডার, সিঁদুর, আলতা, স্পিরিট, গাম, ক্রেপ হেয়ার, হলুদ পিউরি পাউডার আর ব্ল্যাক কসমেটিক। ছবি তোলা হতো সূর্যালোকে।

একটা দৃশ্যের কথা বলি।

একদিন এই ছবির হিরোর আকাঙ্ক্ষিত নায়িকা চেয়ারে বসে চা পান করছিলেন। তাই দেখে হিরো কষ্ট করে পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে সুন্দরীর কাছে পৌঁছাবার আগেই দেখে, নায়িকা ফুড়ুৎ। কি আর করেন হিরো! অগত্যা নায়িকা যে চেয়ারে বসেছিল সেই চেয়ারটিকেই আদরে আদরে অস্থির করে তুলেছিলেন তিনি। দর্শকরা তাই দেখে হেসেই অস্থির হতেন।

এটিই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যেখানে প্রগাঢ় চুম্বনের দৃশ্য ছিল। প্রথম নির্বাক লাভ-স্টোরি (কমেডিযুক্ত) হিসেবে এটি বিপুল জনপ্রিয়তাও পায়। ছবিটি ভারতীয় চলচ্চিত্রে রোমান্টিক কাহিনীর যুগের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। ব্রিটিশ ও আমেরিকান চলচ্চিত্রের অনুপ্রেরণায় ভারতীয় চলচ্চিত্রকাররা এই সিনেমায় চুম্বনযুক্ত রিয়েলিস্টিক প্রেমের দৃশ্যের অবতারণা করেন। তবুও, ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ ও আমেরিকান চলচ্চিত্রে অভ্যস্ত হলেও, ভারতীয় নায়িকার এইরকম অন্তরঙ্গ মুহূর্তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি।

ছবিটি তুলতে সময় লেগেছিল পাক্কা দু-বছর। কিন্তু ছবি তো শেষ হলো, কোথায় দেখানো হবে তার ঠিক নেই। ম্যাডানরা ভাবছেন, বেশ হয়েছে! আমাদের হলে দেখাব না, এবার বুঝুক কত ধানে কত চাল।

তখন আবার একদল বাঙালি এগিয়ে এলেন। তাদের নিরলস পরিশ্রমে গড়ে ওঠে থিয়েটার বাড়ি ‘রসা থিয়েটার’। এখানেই দেখানো হলো বাঙ্গালীদের তৈরি প্রথম বাংলা ছবি। ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ১৯২১ মুক্তি পেল ‘বিলেত ফেরত’।

নানান বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই প্রথম বাংলা ছবি বাঙালির চেষ্টায় করা সম্ভব হল। আর গড়ে উঠল বাঙালির প্রথম চিত্রগৃহ। এখানেই তো গর্ব বাঙালির।

আগামী ২৬ মার্চ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর জন্মদিবস। পদ্মভূষণ, দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার প্রাপ্ত আধুনিক ভাবনাঋদ্ধ এই মানুষটির বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাস ও উত্তরাধিকারের ধারায় চিরনমস্য, চিরস্মরনীয়।

Cinema Gangapadhyay