বিশ্বের বৃহত্তম ও জটিল সংবিধান হল ভারতের সংবিধান। এই সংবিধানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাবাসাহেব আম্বেদকরের নাম। তিনিই সংবিধানের মূল কারিগর, তাঁকে দেশের মানুষ সংবিধানের জনক বলে জানে। কিন্তু এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ছিল অনেকের হাতের স্পর্শ। স্বাভাবিকভাবে তাঁরা ‘ইতিহাসে উপেক্ষিত’।

খসড়া কমিটির সদস্যরা

প্রথমেই বলা যাক সংবিধান রচনার জন্য যে ‘ড্রাফটিং কমিটি’ বা খসড়া কমিটি তৈরি হয়েছিল, তার কথা। সংবিধান রচনায় কমিটির সদস্যরা সহায়তা করেছেন।এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। ড. আম্বেদকরসহ মোট ৭ জন সদস্য ছিলেন এই কমিটির।

১] সদস্য ছিলেন আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার [১৮৮৩-১৯৫৩]। বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলায় এক তামিল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজে তিনি ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। তারপর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বারের সদস্য হন। ১৯২৯ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অ্যাডভোকেট জেনারেল। সংবিধান প্রণয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। খসড়া ও উপদেষ্টা কমিটি সহ তিনি নয়টি কমিটির সদস্য ছিলেন। সংবিধান প্রণয়নে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে আম্বেদকর বলেছেন, ‘খসড়া কমিটিতে আমার চেয়ে ভালো এবং যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন আমার বন্ধু স্যার আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার।’

২] সদস্য ছিলেন দিওয়ান বাহাদুর স্যার নরসিংহ গোপালস্বামী আয়াঙ্গার [১৮৮২-১৯৫৩]। তিনি জন্মগ্রহণ করেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তাঞ্জোর জেলায়। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি ও আইন কলেজে পড়াশুনো করেন তিনি। কিছুকাল অধ্যাপনাও করেছেন। পরে ডেপুটি কালেক্টর, কালেক্টর ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। ১৯৩৭ সালে তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী হন। জওহরলাল নেহেরুর মন্ত্রীসভায় রেল ও পরিবহন মন্ত্রী এবং পরে রেল মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ভারতের গণপরিষদে নির্বাচিত হন এবং তাঁকে খসড়া কমিটিতে নিযুক্ত করা হয়।

৩] সদস্য ছিলেন কে. এম. মুন্সি [১৮৮৭-১৯৭১]। তিনি গুজরাটের ভারুচে জন্মগ্রহণ করেন। বরোদা কলেজে পড়ার সময়ে তিনি অরবিন্দ ঘোষের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন। এর পর তিনি বোম্বাই আসেন আইন পড়ার জন্য। আইন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন, অংশগ্রহণ করেন স্বাধীনতার সংগ্রামে। বারদৌলি সত্যাগ্রহ, লবণ সত্যাগ্র্হ, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন তিনি। বোম্বাই থেকে তিনি নির্বাচিত হন গণপরিষদে। খসড়া কমিটিসহ ১৬ টি উপকমিটির সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৪] সদস্য ছিলেন সৈয়দ মুহাম্মদ সাদুল্লা [১৮৮৫-১৯৫৫]। অসমের গৌহাটির এক গোঁড়া মুসলমান পরিবারে তাঁর জন্ম। গৌহাটির কটন কলেজ ও কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি পড়াশুনো করেন। ১৯২৮ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ‘নাইটহুড’ উপাধি দেয়। ১৯৩৬ সালে অ-কংগ্রেসি দলগুলির সঙ্গে জোট করে তিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হন, তবে ১৯৩৮ সালে অনাস্থা প্রস্তাবে হেরে গেলে পদত্যাগ করেন। অসম থেকে তিনি গণপরিষদে নির্বাচিত হন। খসড়া কমিটিতে তিনি ছিলেন মুসলিম লিগের একমাত্র সদস্য।

৫] সদস্য ছিলেন বি.এল.মিটার [?]। তিনি বরোদার দেওয়ানের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। ভারতের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির একীকরণে তাঁর অবদান আছে। পরবর্তীকালে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন বরোদা মহারাজার আইনি উপদেষ্টা মাধব রাও।

৬]সদস্য ছিলেন দেবীপ্রসাদ খৈতান [১৮৮৮-?]। ১৯১১ সালে তিনি তাঁর ভাইদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করেন ‘খৈতান অ্যাণ্ড কোং’। তিনি খসড়া কমিটির সদস্য হন।

সংবিধান রচনায় নারীরা

এবার আমরা আলোচনা করব সেই ১৫ এবার জন নারীর, যাঁরা সংবিধান রচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের গর্বের বিষয় এই যে ১৫ জন নারীর মধ্যে ৬ জন ছিলেন বাঙালি।

১] আম্মু স্বামীনাথন বা এ.ভি.আম্মাকুটি [১৮৯৪-১৯৭৮]। তিনি জন্মগ্রহণ করেন কেরালায়। প্রাথমিক শিক্ষার পরে সুব্বারামা স্বামীনাথনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পরে স্বামীর প্রেরণাতে তিনি শিক্ষালাভ করেন। স্বামীর অনুপ্রেরণায় তিনি গান্ধীজির আন্দোলনে যোগ দেন। নারীর অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। দেবদাসীর মতো কুপ্রথা দূর করার চেষ্টা করেন। ১৮১৭ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড কমিশনে প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে তিনি নারী ভোটাধিকারের সমতার কথা বলেছিলেন। মাদ্রাজ রাজ্য থেকে তিনি রাজ্যসভার সদস্য হন এবং ভারতের সংবিধান পরিষদে যোগ দেন।

২] অ্যানি মাসকারেন [১৯০২-১৯৬৩]। তিনি কেরালার তিরুবন্তপুরমে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা ও একীকরণের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে যোগ দেন কংগ্রেসে। তিনি ছিলেন কংগ্রেসে যোগদানকারী প্রথম নারী। ট্রাভাঙ্কুরে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে অংশগ্রহণ করেন তিনি। বহুবার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ‘অবিবেচক কথাবার্তা’র জন্য গান্ধীজি একবার তাঁকে তিরস্কার করেন। ১৯৪৬ সালে মাসকারেন ভারতের ২৯৯ সদস্যের গণপরিষদে নির্বাচিত হন ট্রাভাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে। তিনি হিন্দু কোড বিলের তদন্তকারী পরিষদের নির্বাচিত কমিটিতেও ছিলেন।

৩] দুর্গাবাই দেশমুখ [১৯০৯-১৯৮১]। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রিতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১২ বৎসর বয়েসে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। অংশগ্রহণ করেন লবণ সত্যাগ্রহে। ১৯৩৬ সালে তিনি অন্ধ্র মহিলা সভা গড়ে তোলেন। নারী মুক্তির জন্য তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তিনি কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম ভারতীয় গভর্নর হন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ভারতীয় সংবিধান পরিষদ ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন।

৪] অমৃত কৌর [১৮৮৭—১৯৬৪]। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লখনউএর বাদশাবাগের লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁর জন্ম। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার পর ১৯৩৩ সাল থেকে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচক হয়ে ওঠেন। উত্তর–পশ্চিম প্রদেশ থেকে তিনি গণপরিষদের সদস্য হন। মৌলিক অধিকার বিষয়ক উপ-কমিটি এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক উপ-কমিটিরও সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ সালে প্রথম স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তারপর ক্রীড়ামন্ত্রী ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রীরও দায়িত্ব পালন করেন।

৫] হংস জীবরাজ মেহেতা [১৮৯৭-১৯৯৫]। তিনি গুজরাটের সুরাট নগরের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বরোদা রাজ্যের দেওয়ান মনুভাই মেহেতার কন্যা তিনি। ১৯১৮ সালে স্নাতক হন। সাংবাদিকতা ও সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য ইংল্যাণ্ড গেলে সেখানে মহাত্মা গান্ধী ও সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে দেখা হয়। দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। নারীর সমানাধিকার ও ন্যায় বিচারের আন্দোলনেও অংশ গ্রহণ করেন। গণ পরিষদের সদস্য হিসেবে সংবিধান প্রণয়নে ভূমিকা পালন করেন। পরে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান এবং ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য হন। নারীবাদী লেখিকা হিসেবেও তাঁর বিশেষ স্থান আছে।

৬] কমলা চৌধুরী [১৯০৮-১৯৭০]। ডেপুটি কালেক্টর মনমোহন দায়ালের কন্যা কমলা লক্ষ্মৌতে জন্মগ্রহণ করেন। আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি ভারতীব রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য একাধিকবার কারাবরণ করেন। ভারতের গণপরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। সংবিধান গৃহীত হওয়ার পরে তিনি ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রাদেশিক সরকারের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। লিঙ্গ বৈষম্য, কৃষকদের দুরবস্থা, বিধবা নারীর দুর্ভাগ্য নিয়ে তিনি কয়েকটি বই লিখেছিলেন।

৭] বেগম কুদসিয়া ঐজাজ রসুল [১৯০৮-২০০-১]। তিনি পঞ্জাবের মালেরকোটলা শাসকগোষ্ঠীর পরিবারের স্যার জুলফিকর আলি খানের কন্যা। ১৯৩৫ সালে তিনি মুসলিম লিগের সঙ্গে যোগ দেন। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ পর্ষন্ত পরিষদে বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে কাজ করেন। ধর্মের ভিত্তিতে ভোটারদের পৃথক করার দাবির বিরোধিতা করেন। মহিলা হকি ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ‘ভারতীয় রাজনীতিতে একজন মুসলিম মহিলা’ হল তাঁর আত্মজীবনী।

৮] বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত [১৯০০-১৯৯০]। কাশ্মীরী পণ্ডিত সম্প্রদায়ভুক্ত ধনী ব্যারিস্টার মতিলাল নেহেরুর কন্যা বিজয়লক্ষ্মী। সাইয়িদ হুসাইনির সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পরে আইনজীবী ও সংস্কৃত ভাষাবিদ সীতারাম পণ্ডিতের সঙ্গে বিজয়লক্ষ্মীর বিয়ে হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত হন এবং পরে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হন। ১৯৪৬ সালে তিনি যুক্তপ্রদেশ থেকে ভারতের গণপরিষদে নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত হন, রাষ্ট্রসংঘের ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন, মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালও হয়েছিলেন। ভ্রাতষ্পুত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কঠোর সমালোচক ছিলেন তিনি।

৯] দক্ষিণায়নী ভেলায়ুধন [১৯১২-১৯৭৮]। নিপীড়িত শ্রেণির এই নারী এর্নাকুলাম জেলার কানায়ুন্নুর তালুকের মুলাভুকাড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের প্রথম তফশিলি বর্ণের মহিলা স্নাতক এবং কোচিন আইন পরিষদের সদস্য হন। তফশিলি জাতির নেতা এবং পরবর্তীকালে সাংসদ আর. ভেলায়ুধনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি ভারতের গণপরিষদে নির্বাচিত হন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে অনুমোদনের পরে সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

১০] সরোজিনী নাইডু [১৮৭৯-১৯৪৯]। ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সরোজিনী ডাঃ মোতিয়ালা গোবিন্দ রাজুলু নাইডুকে বিয়ে করেন। কবি ও বাগ্মী সরোজিনী ১৯১৫ সালে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন। নারীর অধিকার রক্ষার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে নাগপুরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি ছিলেন সভানেত্রী। আইন অমান্য ও লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন তিনি। ১৯৩১ সালে যোগ দেন গোলটেবিল বৈঠকে। স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ সালে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হন।

১১] পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় [১৯১১-১৯৫১]। পঞ্জাবের কালকায় এক ব্রাহ্ম পরিবারে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা পূর্ণিমা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাও ছিলেন ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান। পূর্ণিমার নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সলিসিটার জেনারেল প্যারেলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।এলাহবাদে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। যুক্ত ছিলেন শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে। লবণ সত্যাগ্রহ ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনেকবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ সালে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার সদস্য এবং ১৯৪৯ সালে গণপরিষদের সদস্য হন। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর তিনি ও তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী অরুণা আসফ আলি গণপরিষদের অধিবেশনে ‘জনগণমন অধিনায়ক’ সংগৌত পরিবেশন করেন।

১২] মালতী চৌধুরী [১৯০৪-১৯৯৮]। কলকাতার ব্রাহ্ম পরিবারে ব্যারিস্টার কুমুদনাথ সেনের কন্যা মালতীর জন্ম। উড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও ভারতছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ করেন। তিনি ছিলেন সর্বোদয় নেত্রী। ১৯৪৭ সালে কিছুদিনের জন্য ওড়িশার প্রদেশ কংগ্রেসের সভানেত্রী হন। আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন তিনি। ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কারাবরণ করেন।

১৩] লীলা রায় [১৯০০-১৯৭০]। শ্রীহট্টের গিরিশচন্দ্র নাগের কন্যা লীলা ছিলেন কৃতী ছাত্রী। বিপ্লবী অনিল রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে তিনি তার সঙ্গে যুক্ত হন। কংগ্রেস তাঁর উপর নারী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব অর্পণ করে। দেশবিভাগের বিরোধিতা করে তিনি ঢাকাতেই থাকেন। বাংলার অন্যতম প্রতিনিধিরূপে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে তিনি সংবিধান রচনায় অংশগ্রহণ করেন।

১৪] সুচেতা কৃপালনী [১৯০৮-১৯৭৪]। পঞ্জাব প্রবাসী ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্যা সুচেতার সঙ্গে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে বার বার কারাবরণ করেন। উত্তরপ্রদেশ থেকে তিনি ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য হন। উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং তিনিই ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী।

১৫] রেণুকা রায় [১৯০৪-১৯৯৭]। আই সি এস অফিসার সতীশচন্দ্র মুখার্জী ও অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের সদস্য চারুলতার কন্যা রেণুকার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের বিয়ে হয়। ১৯২১ সালে

লণ্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্সে যোগ দেন। ভারতে ফিরে তিনি অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্সে যোগ দেন। নারীর অধিকার রক্ষায় তাঁর উদ্যম প্রশংসনীয়। নারী প্রতিনিধি হিসেবে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় মনোনীত হন এবং গণপরিষদের সদস্য হন। পরবর্তীকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী হয়েছিলেন।

সংবিধান রচনার কয়েকটি স্তর

প্রথম স্তর। ১৯৪৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরু স্বাধীন দেশের সংবিধান রচনার প্রস্তাব করেন। ১৯৪৭ সালের ২২ জানুয়ারি গণপরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় স্তর। ১৯৪৭-এর ২২ ফেব্রুয়ারি — ১৯৪৭ এর ৩০ আগস্ট। সংবিধানের বিবিধ বিভাগ পর্যালোচনার জন্য বিবিধ কমিটি তৈরি হয়। মৌলিক অধিকার, আদিবাসী ও দলিতদের জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। গঠিত হয় ইউনিয়ন পাওয়ারস কমিটি, ইউনিয়ন কন্সটিটুশন কমিটি ও প্রভিনশিয়াল কন্সটিটুশন কমিটি। ১৯৪৭ এর এপ্রিল –আগস্টের মধ্যে কমিটিগুলি তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। গণপরিষদে সেগুলি আলোচিত হয়।

তৃতীয় স্তর। ১৯৪৭-এর ১ ফেব্রুয়ারি —-১৯৪৭এর ১২ অক্টোবর। বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে গণপরিষদের উপদেষ্টা বি.এন.রাউ খসড়া সংবিধান জমা দেন খসড়া কমিটির কাছে ১৯৪৭ এর অক্টোবরে।

চতুর্থ স্তর। ১৯৪৭-এর ২৭ অক্টোবর—১৯৪৮এর ২১ ফেব্রুয়ারি। খসড়া সংবিধানের নানা দিক খুঁটিয়ে দেখে, পরিবর্তন করে গণপরিষদের সভাপতির কাছে জমা দেওয়া হয় ১৯৪৮এর ২১ ফেব্রুয়ারি।

পঞ্চম স্তর। ১৯৪৮-এর ২১ ফেব্রুয়ারি—১৯৪৮ এর ২৬ অক্টোবর। খসড়া সংবিধান ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে বিতরণ করে তাঁদের মন্তব্য প্রার্থনা করা হয়। এইসব মন্তব্য ও প্রস্তাব একটি বিশেষ কমিটি পর্যালোচনা করে। খসড়া কমিটি সেই পর্যালোচনা বিচার করে ১৯৪৮এর মার্চের ২৩,২৪,২৭ ও অক্টোবরের ১৮ তারিখে। ১৯৪৮এর ২৬ অক্টোবর খসড়া কমিটি সংশোধনীসহ খসড়া সংবিধান জমা দেয়।

ষষ্ঠ স্তর। ১৯৪৮-এর ৪ নভেম্বর। খসড়া কমিটির সভাপতি বি.আর.আম্বেদকর সেই খসড়া সংবিধান গণপরিষদকে জমা দেন ১৯৪৮-এর ৪ নভেম্বর।

সপ্তম স্তর। ১৯৪৮-এর ১৫ নভেম্বর—১৯৪৯এর ১৭ অক্টোবর। খসড়া সংবিধানের প্রতিটি ধারা ধরে পরিষদে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। সদস্যরা নানা সংশোধনী আনেন।

অষ্টম স্তর। খসড়া কমিটি কিছু সংখ্যাগত, ভাষাগত পরিবর্তন করে, নতুন ধারা পরিবর্জন বা গ্রহণ করে খসড়া সংবিধান গণপরিষদের সভাপতির কাছে জমা দেন ১৯৪৯ সালের ১৪ নভেম্বর।

নবম স্তর। ১৯৪৯-এর ১৪ নভেম্বর—১৯৪৯এর ২৬ নভেম্বর। খসড়া সংবিধানটি তৃতীব বার পড়া হয়। বেশির ভাগ সদস্য একে চূড়ান্ত বলে রায় দেন।

দশম স্তর। ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি। ১৯৪৯এর ২৬ নভেম্বর খসড়া সংবিধানের তৃতীয় পাঠ সমাপ্ত হলে বি.আর.আম্বেদকরের প্রস্তাবানুযায়ী ভোটাভুটিতে খসড়া সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫০এর ২৪ জানুয়ারি সদস্যরা স্বাক্ষর করেন। সংবিধান কার্যকরী হয় ১৯৫০এর ২৬ জানুয়ারি থেকে।

ক্যালিগ্রাফারের সন্ধানে

ভারতের প্রথম সংবিধান হবে হাতে লেখা। তাই ক্যালিগ্রাফারের সন্ধান। ক্যালিগ্রাফি শিল্পকলার এক প্রাচীন শাখা। গ্রিক ‘ক্যালোস’ (যার অর্থ ‘সুন্দর’) আর ‘গ্রাফিন’ (যার অর্থ হল ‘লেখা’) তৈরি হয়েছে ক্যালিগ্রাফি শব্দটি। ভারতে এর শিকড় হরপ্পা সংস্কৃতি থেকে পাওয়া যায়। ভারতীয় ক্যালিগ্রাফিতে বহু শৈলী ও লিপি ব্যবহৃত হয়। হিন্দি, সংস্কৃত ও মরাঠির মতো ভাষার জন্য ব্যবহৃত হয় দেবনাগরী লিপি। এর অক্ষরবিন্যাস, বক্ররেখা ও প্রবহমান স্ট্রোকগুলি পরিচিত। আর এক পরিচিত লিপি হল ‘ফার্সি’, যা ইসলামি সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। ক্যালিগ্রাফির জন্য মাথা কাটা নিবের প্রয়োজন হয়। মাথার চওড়া নানা রকমের হয়ে থাকে। ছোট লেখার জন্য কম নিবের প্রয়োজন হয়। অনেক সময়ে নিবের পরিবর্তে চওড়া তুলি দিয়েও ক্যালিগ্রাফি করা হয়ে থাকে।

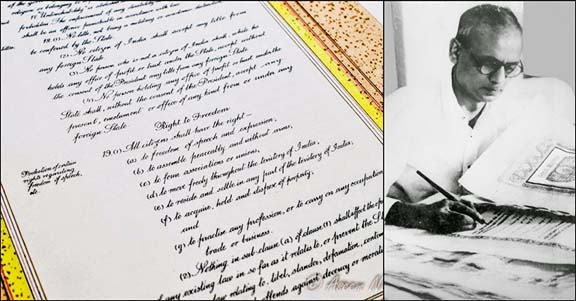

সংবিধান লেখার জন্য ক্যালিগ্রাফারের সন্ধান করতে গিয়ে পাওয়া গেল প্রেমবিহারী নারায়ণ রায়জাদাকে। ১৯০১ সালের ১৭ ডিসেম্বর প্রেমবিহারী জন্মগ্রহণ করেন দিল্লির এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। ছোটবেলাতেই মা-বাবাকে হারিয়ে অনাথ হন। তখন তাঁর দাদু রামপ্রসাদ সাক্সেনা ও কাকা চতুরবিহারী নারায়ণ সাক্সেনা তাঁকে লালন-পালন করেন। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ থেকে স্নাতক হন প্রেমবিহারী। ক্যালিগ্রাফির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছোটবেলা থেকে। ক্যালিগ্রাফির চর্চা করতেন তাঁর দাদুও। প্রেমবিহারীও ক্যালিগ্রাফার হতে চাইলেন।

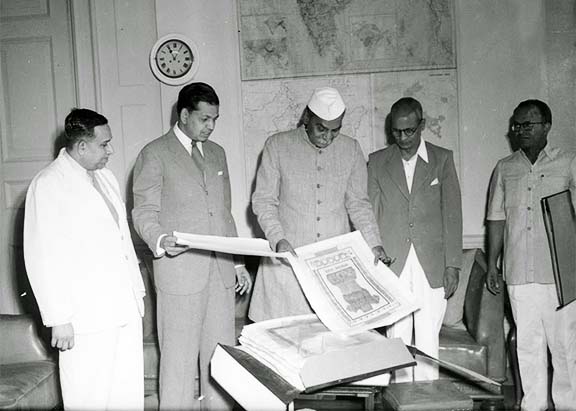

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ডেকে পাঠালেন প্রেমবিহারীকে। বললেন তাঁকে সব। তারপর জানতে চাইলেন সংবিধান হাতে লিখে দেবার জন্য তিনি কত পারিশ্রমিক চান। প্রেমবিহারী বললেন, ‘এক পয়সাও না। ঈশ্বরের কৃপায় আমার সবকিছু আছে এবং আমি আমার জীবন নিয়ে খুশি।’ তবে তাঁর একটা শর্ত আছে। শর্ত হল সংবিধানের প্রতি পাতায় থাকবে তাঁর নাম, আর শেষ পাতায় থাকবে তাঁর দাদু রামপ্রসাদ সাক্সেনার নাম।

জওহরলাল মেনে নিলেন তাঁর শর্ত।

সংসদ ভবনের একটি কক্ষে বসে আত্মতৃপ্ত, নির্লোভ, দেশপ্রেমিক প্রেমবিহারী নারায়ণ শুরু করে দিলেন তাঁর কাজ। সংসদ ভবনের এই কক্ষটি আজ ‘সংবিধান ক্লাব’ নামে পরিচিত। ইংল্যাণ্ড আর চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে এল ৩০৩ নম্বর নিব। লেগেছিল মোট ৪৩২টি নিব। লেখার জন্য পুনের ‘হ্যাণ্ডমেড পেপার ইন্সটিটিউট’ থেকে এলো পার্চমেন্ট কাগজ। টানা ৬ মাস ধরে ২৫১ পার্চমেন্ট কাগজে প্রেমবিহারী লিখে গেলেন ৩৯৫ ধারা, ৮ তফশিল ও প্রস্তাবনা। পাণ্ডুলিপির ওজন হল ৩.৭৫ কে.জি।

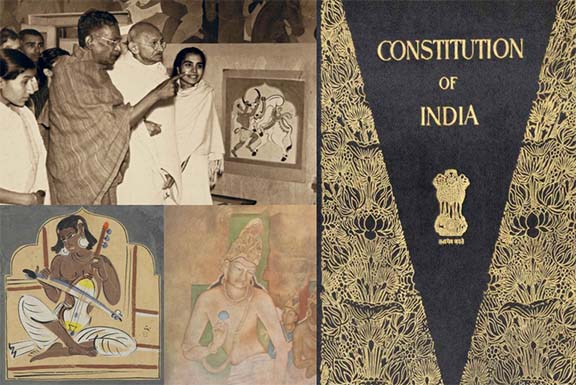

সংবিধান হবে সচিত্র : ডাকো নন্দলাল বসুকে

সংবিধান হাতে লেখার কাজ শুরু করার আগে প্রেমবিহারী নারায়ণকে আসতে হল শান্তিনিকেতনে। আসতে হল প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর নির্দেশে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এলেন তিনি ১৯৪৯ সালের ২৯ নভেম্বর। কলাভবনে দেখা করলেন নন্দলাল বসুর সঙ্গে। সংবিধানে ছবি আঁকার কথা হল তাঁর সঙ্গে।

নন্দলালের কথা কেন মনে এসেছিল জওহরলালের?

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের মঞ্চ সাজানোর দায়িত্ব মহাত্মা গান্ধী দিয়েছিলেন নন্দলাল বসুকে। সেবার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল গুজরাটের এক গ্রামে। অসংখ্য পোস্টার তৈরি করেন নন্দলাল। হাণ্ডমেড পেপারে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে অসামান্য শিল্পরূপ সৃষ্টি করেন তিনি। সাধারণ মানুষের ছবিতে ভরপুর ছিল সেই স্থান।

১৯২০ সাল থেকে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় তাঁর ছবিতে স্থান দিতে লাগলেন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে। সেই সঙ্গে তিনি ঝুঁকে পড়লেন স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে। প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন গান্ধীজির।

সেই নন্দলালই সংবিধানকে অলঙ্কৃত করার যোগ্য ব্যক্তি। সংবিধানের প্রথমে থাকবে ছবি, তারপরে ইংরেজি ক্যালিগ্রাফিতে লেখা। এমন নকশামণ্ডিত সংবিধান পৃথিবীতে হবে বিরল।

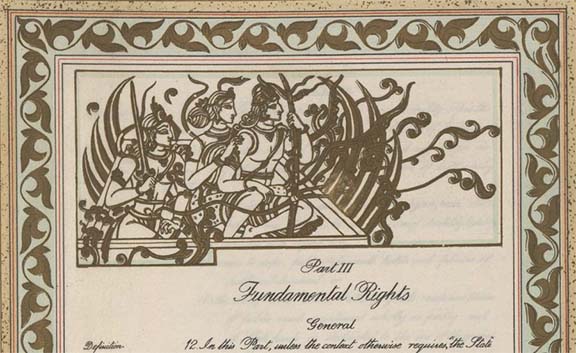

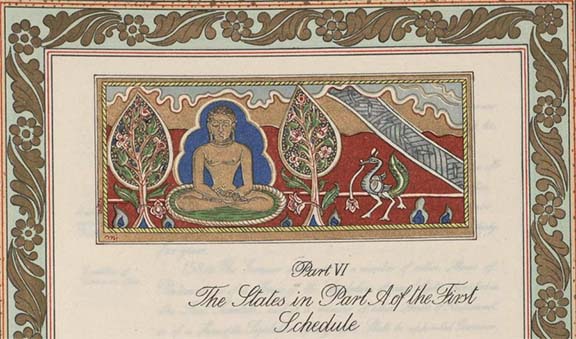

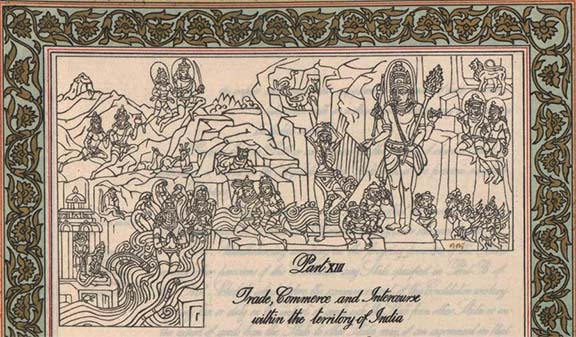

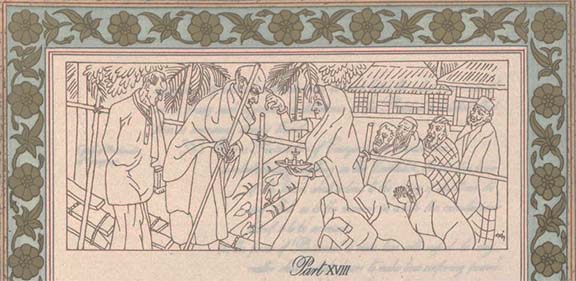

মোট ২২টি ছবি এঁকেছিলেন নন্দলাল :

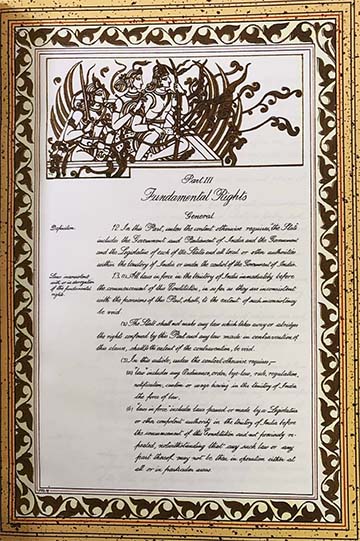

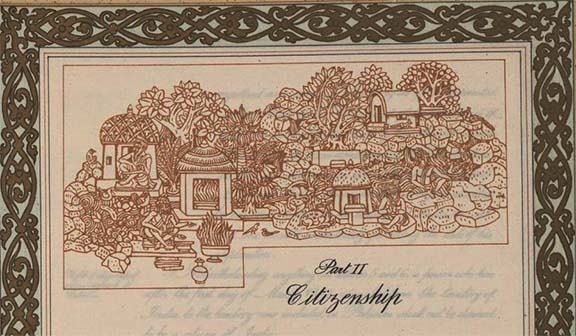

মহেঞ্জোদরোর সিল, গুরুকুল বা বৈদিক আশ্রমের দৃশ্য, রামায়ণের দৃশ্য, মহাভারতের দৃশ্য, বুদ্ধদেবের জীবনী, মহাবীরের জীবনী, বৌদ্ধধর্মের প্রসার, সম্রাট অশোকের ভূমিকা, গুপ্তযুগের শিল্পধারা, বিক্রমাদিত্যের রাজসভা, ওড়িশার ভাস্কর্য, নালন্দা, নটরাজের নৃত্য, মহাবলীপুরমের ভাস্কর্য, আকবর ও মুঘল স্থাপত্য, শিবাজি, গুরু গোবিন্দ সিং, টিপু সুলতান, জাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, জাতির জনক গান্ধীর ডাণ্ডি মার্চ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াই, হিমালয়-মরুভূমিও সমুদ্রের দৃশ্য।

গুরুর ডাকে শিষ্য হাঁকে

বেওহর রামমনোহর সিনহা [১৯২৯-২০০৭] জব্বলপুরের এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন গান্ধীবাদী। রামমনোহর শান্তিনিকেতন থেকে চারুকলায় অর্জন করেন স্নাতক ডিগ্রি। নন্দলাল বসুর শিষ্য তিনি। গুরুর নির্দেশ মান্য করে তিনি এই কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। সংবিধানের শিল্পকর্ম যাতে বিশুদ্ধ হয় তার জন্য তিনি অজন্তা, ইলোরা, বাগ, বাদামি, সাঁচি, মহাবলীপুরম ভ্রমণ করেন। বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্পের এই উৎস থেকে তিনি পদ্ম,নন্দী, ঐরাবত, ব্যাঘ্র, অশ্ব, হংস, ময়ূরের মতো সারসংক্ষেপ ব্যবহার করে সংবিধানের সারমর্ম চিত্রিত করেন।।

ভারতীয় সংবিধানের মূল পাণ্ডুলিপিতে রামমনোহরের শিল্পকর্মগুলি :

পৃঃ ১-হরপ্পা সিলমোহর। পৃঃ ১০২-লঙ্কা। পৃঃ ১০৪-বিক্রমাদিত্য ও তাঁর মুদ্রা/ সিলমোহর। পৃঃ ১০৫- নালন্দা সিলমোহর। পৃঃ ১০৬- কলিঙ্গ তিরন্দাজ। পৃঃ ১১৩- নটরাজ ও স্বস্তিকা। পৃঃ১৬০- সুভাষচন্দ্র বসু। পৃঃ ১৬৭- ল্যাণ্ডস্কেপ। পৃঃ ১৮১- সামুদ্রিক অভিযানের মোটিফ। পৃঃ ২৩১-২৩২- সীমান্ত।

রামমনোহর ভারতীয় সংবিধানে তাঁর শিল্পকর্মে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিলেন প্রথমে। গুরু নন্দলালের পরামর্শে তিনি শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষর করেন।

দীননাথ ভার্গব [১৯২৭-২০১৬] ছিলেন শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসুর ছাত্র। অশোক স্তম্ভের সিংহ এবং সারনাথের অনুসরণে জাতীয় প্রতীক তিনি সংবিধানে চিত্রিত করেন।

আমরা নারী আমরাও পারি

গৌরী ভঞ্জ [১৯০৭-১৯৯৮] নন্দলাল বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। সন্তোষ ভঞ্জের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনের চারুকলা ভবনের অধ্যক্ষ হবার পর তাঁর নির্দেশে মহিলা ছাত্রীদের ভর্তি করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সুপারিশে গৌরী ও তাঁর বোন যমুনাকে সেখানে ভর্তি করা হয়। গৌরী মাত্র ১৯ বছর বয়েসে চিত্রকলায় ডিপ্লোমা অর্জন করেন। তিনি বাটিক ও আল্পনা শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। নন্দলাল বসুর আমন্ত্রণে তিনি ও তাঁর মেয়ে বাণী প্যাটেল সংবিধানকে চিত্রিত করার কাজ করেন। গৌরী দক্ষ নৃত্যশিল্পীও ছিলেন

যমুনা সেন [১৯১২—২০০১] ছিলেন নন্দলাল বসুর কন্যা। তিনি শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যোগ দেন। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল ফ্রেস্কো আর লিনোকাট প্রিন্টমেকিংএ। তাঁর শিল্পে প্রাধান্য পায় বাংলার প্রকৃতি। বাটিক, সূচিকর্ম ও বয়নের সার্টিফিকেট কার্স চালু করেন তিনি। আসলে তিনি গৃহবধূদের সুপ্ত প্রতিভাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

নিবেদিতা বসু [?] ছিলেন তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যা। নন্দলাল বসুর পুত্র বিশ্বরূপ বসুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। নন্দলাল বসু ও নিবেদিতা একসঙ্গে একটি ছবি এঁকেছিলেন।

অমলা সরকার [১৯২২-২০১০] শান্তিনিকেতনের পাঠভবন, সংগীত ভবন ও কলাভবনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কানাইলাল সরকারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। গায়িকা হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল।

বানী প্যাটেল [১৯২৮-২০১৮] ছিলেন গৌরী ভঞ্জের কন্যা। মাত্র ২১ বছর বয়েসে পিতামহ নন্দলাল বসুর নির্দেশে তিনি সংবিধানকে অলঙ্কৃত করার কাজে লেগেছিলেন।

সুমিত্রা নারায়ণ [?] কলাভবনে গৌরী ভঞ্জের ছাত্রী ছিলেন। পরে তিনি পাঠভবনের কলাবিভাগের শিক্ষক হন।

হায় ছবি, অস্ত গেছে সে গৌরব রবি

ভারতীয় সংবিধানের আদি সংস্করণে নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি ছিল। পরবর্তীকালে সংবিধানের আরও নানা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ছবি-অলঙ্করণ নেই, আছে সংবিধানের মূল ভাষ্য। এই ব্যাপার নিয়ে সংসদে শাসক দল বিজেপি ও বিরোধী দল কংগ্রেসের মধ্যে বিতর্ক হয়। বিজেপি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংবিধান অবমাননার অভিযোগ করে। কংগ্রেসের মুখপাত্র বলেন, ‘সংবিধানের আদি চেহেরায় নন্দলালের মিনিয়েচার ছিল। গান্ধীর অনুরোধে তিনি এঁকেছিলেন। … প্রেমবিহারী নারায়ণ রায়জাদার ক্যালিগ্রাফি ছিল…। আমজনতার সুবিধার জন্য পরে যখন সংবিধান ছাপা হয়েছে, ক্যালিগ্রাফি আর ছবি ছাড়া ছাপা হয়েছে। সংবিধানের বক্তব্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দশকের পর দশক ধরে এই ধারা অনুসৃত হয়ে এসেছে।’

ভারতীয় সংবিধানের নতুন সংস্করণে নন্দলাল বসুর সৃষ্টি ফেরানোর দাবি করেছেন বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যাপকরা। কলাভবনের অধ্যক্ষ শিশির সাহানা বলেন, ‘কলাভবনের নন্দন আর্ট গ্যালারিতে নন্দলাল বসুর আঁকা ভারতীয় সংবিধানের নকশার একটি প্রতিলিপি আছে। আমরা দেখেছি সেখানে নিঁখুতভাবে ভারতের নানান দিক, ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে। নন্দলাল বসু আমাদের গর্বের। তিনি কলাভবনের রূপকার। তাই আমরা চাই ভারতীব সংবিধানে ফের তাঁর অলঙ্করণ ফিরিয়ে আনা হোক।’

কলাভবনের অধ্যাপক সুতনু চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘অসামান্য শিল্পবোধ দিয়ে আচার্য নন্দলাল বসু সংবিধান অলঙ্করণ করেছিলেন। এই রকম একজন প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর কাজ কোনও জায়গা থেকে বাদ দেওয়া অভিপ্রেত নয়।’

কলাভবনের আর এক অধ্যাপক শেখ শাহজাহান বলেন, ‘ইতিহাসকে বদলানো যায় না। মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু ইতিহাস রচনা করে গিয়েছেন। একজন ভারতীয় হিসেবে ও অধ্যাপক হিসেবে আমি মনে করি সংবিধান থেকে তাঁর আঁকা অলঙ্করণ বাদ দেওয়া ঠিক কাজ নয়। এটা খুবই নিন্দনীয় ঘটনা।’

এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে একালের বিশিষ্ট শিল্পী যোগেন চৌধুরী বলেছেন, ‘যারা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, তারা অপরের সৃষ্টি ধ্বংস করে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এটা কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য কাজ নয়। একেবারেই ঠিক হয় নি ভারতীয় সংবিধান থেকে শিল্পী নন্দলাল বসুর নকশা বাদ দেওয়া। হঠাৎ কারো ইচ্ছা হল আর বাদ দিয়ে দিল, তা পারে কি? যাঁরা বোঝেন, এমন কাউকে নিয়ে দ্রুত কমিটি গঠন করে আগের মতো সংবিধানে এগুলো ফেরানো উচিত।’

সমৃদ্ধ হলাম