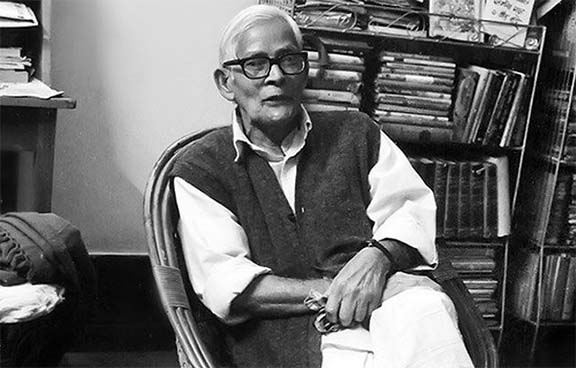

সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪) একটি আদর্শ, এক জীবনবাদী মানুষের নাম; পরার্থপরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; ব্যক্তি নয় সামষ্টিক মঙ্গল চিন্তার জ্যোতিষ্ক। আজকাল আদর্শবাদী মানুষের অভাব খুবই প্রকট। মিথ্যাচারিতায় দেশ ভরে গেছে। ক্ষমতাবান কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্যায় কাজকে মেনে নিয়ে এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন অধিকাংশ জ্ঞানী-গুণি বিশিষ্টজন। আর দেশ-বিদেশের কর্পোরেট হাউজের কাছে মাথা বিক্রি করে আয়াসে জীবন নির্বাহে সার্থকতা খুঁজছেন অনেকেই। তবু কিছু মানুষ ছিলেন কিংবা এখনো আছেন যাঁরা স্বপ্ন দেখেন, অন্যকে স্বপ্ন দেখান, সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য মানুষের কল্যাণ চিন্তায় নিজেকে নিবেদন করেন। তাঁদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায় বৈচিত্র্যে ভরপুর না হলেও যখন যা মনে হয়েছে তখন তাঁরা সেভাবেই চলেছেন, মনে লালিত আদর্শকে কখনো বিসর্জন দেননি বরং প্রতিনিয়ত তাকে আরো দৃঢ় করেছেন। বৈপ্লবিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নিশ্চিত চাকরি ছেড়েছেন, দীর্ঘ সময় ধরে একটানা গৃহের সুখ বঞ্চিত হয়েছেন, পারিবারিক জীবন ব্যাহত হয়েছে। তবুও জীবন নিয়ে তাঁদের কোনো আক্ষেপ কিংবা অপ্রাপ্তি নেই বরং মনে করেন, তাঁদের জীবনের পুরোটাই ফলবান। এরকমই এক বাস্তব জীবনে লালিত আদর্শকে সমুন্নত রেখে নিজেকে উন্মোচিত করেছিলেন সরদার ফজলুল করিম। তিনি তাঁর জীবনের ফল আমাদের উৎসর্গ করে পরপারে চলে গেছেন ১৪ জুন শনিবার রাত পৌনে একটায়। পরলোকগত এই মনীষী আরো অনেক পুরস্কারের সঙ্গে ১৯৯৯ সালে দৈনিক জনকণ্ঠ গুণীজন সম্মাননা পেয়েছিলেন।

সরদার ফজলুল করিম বাংলাদেশের বিশিষ্ট দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, আরো অনেক কিছু। আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর জন্ম বিশ্বের মেহনতি মানুষের বিজয় দিবসে; অধিকার আদায়ের রক্তস্মৃতি ধন্য দিনে; অর্থাৎ ১ মে তাঁর জন্ম ব্রিটিশ বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে; বরিশাল জেলার উজিতপুর থানার আটিপাড়া গ্রামসহ আশপাশের এলাকায় তাঁর শৈশব-কৈশোরের দিনগুলো বর্ণময় হয়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন কৃষক পরিবারের সন্তান; বাবা খবিরউদ্দিন সরদার কৃষিকাজ করতেন, মা সফুরা বেগম ছিলেন গৃহিণী; তাঁরা দুই ভাই তিন বোন। বাল্যকাল থেকেই জ্ঞান-পিপাসু ও পড়–য়া সরদার ফজলুল করিম নিজের জীবনকে আর দশটা মানুষ থেকে ভিন্ন করে ভাবতে শুরু করেছিলেন। বিপ্লবী চেতনা সেই সময়ই জাগ্রত হয় তাঁর মধ্যে। শৈশব-কৈশোর অতিক্রান্ত সরদার ফজলুল করিম যৌবনের প্রথম মুহূর্তেই স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পান। বড় ভাই ও পিতা-মাতার শাসনের বাইরে চলে এলেন ১৯৪০ সালে; বরিশাল জেলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করে ঢাকায় চলে আসার মধ্য দিয়ে। ভর্তি হলেন ঢাকা কলেজে, থাকতেন কলেজের হোস্টেলে। এই পড়–য়া সন্তানটিকে নিয়ে গ্রামের সাধারণ অভিভাবকদের কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হয়নি। তিনি উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং এরপর ১৯৪২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে বিএ অনার্স ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন তিনি ইংরেজি বিভাগে থাকলেও তাঁর জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারিত হলো দর্শনের ক্লাশে এসে। ইংরেজি থেকে দর্শনের ক্লাশে আসার ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন তাঁর স্মৃতি সমগ্রতে। তিনি ঘুরে ঘুরে শিক্ষকদের বক্তৃতা শুনতেন। তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন। করিডোর দিয়ে যাবার সময় এপাশে-ওপাশের বিভিন্ন ক্লাশ দেখতেন। দর্শনের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্যের বক্তৃতা শুনে তিনি মুগ্ধ হন। সেই শিক্ষক ‘সত্য’ এবং ‘মিথ্যা’ কি, এ নিয়ে একদিন আলোচনা করছিলেন। সরদার ফজলুল করিম কাছে গিয়ে বললেন, ‘স্যার, আমি দর্শনে ভর্তি হব।’ ভর্তি হলেন দর্শন বিভাগে। জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু সরদার ফজলুল করিম দর্শনের বাইরে অন্য ক্লাশও করতেন। ১৯৪৫ সালে তিনি দর্শনশাস্ত্রে বিএ অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং ১৯৪৬ সালে এম.এ ডিগ্রিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। বামপন্থি রাজনীতিতে যুক্ত থাকার কারণে তিনি লন্ডনের স্কলারশীপ প্রত্যাখ্যান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে ১৯৪৬ সালে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে রাজনীতির কারণে স্বেচ্ছায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় ইস্তফা দেন। তবে ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমীর অনুবাদ শাখায় যোগ দেন এবং ১৯৭১ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর সংস্কৃতি শাখার বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ১৭ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা এসে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের দরজা খুলে দেয়। ওইদিন অন্য সব কয়েদির সঙ্গে মুক্তি পান এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বহু স্মৃতি-বিজড়িত গেটটি পার হয়ে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে পা রাখেন। ১৯৭২ সালে তিনি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ১৯৮৫ পর্যন্ত শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদান করেন।

ছাত্র জীবন থেকেই সরদার ফজলুল করিমের বাম-রাজনীতির হাতেখড়ি। ১৯৩৯-৪০ সালের দিকে বরিশাল জেলা স্কুলের নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় সহপাঠী মোজাম্মেল হক তাঁকে পড়তে দিলেন ‘প্রেসক্রাইবড’, ‘পথের দাবী’। এরপর দিলেন লাল অক্ষরে মুদ্রিত বিপ্লবী ইশতেহার, স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের ইশতেহার। তিনি গোপনে তাঁকে জানান তিনি যোগ দিয়েছেন বেআইনি গুপ্তদলে। সে দলের নাম বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল: আর.এস.পি। মোজাম্মেল তাঁকে সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের লেখা ‘পথের দাবী’ বইটি তাঁর ভাবনার জগৎ পুরোপুরি পাল্টে দেয়। পরবর্তী জীবনে তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বর্ষীয়ান বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মতো তিনিও রাজনীতিতে এসেছিলেন এই বইটি পড়ে। এখান থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বিপ্লবী চেতনায়। ১৯৪৫ সালে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র রবি গুহের সঙ্গে তিনি নেত্রকোণা কৃষক সম্মেলন দেখতে যান। সেখানে মণি সিংয়ের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন। পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে স্বেচ্ছায় তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়েছিলেন। ফলে আত্মগোপনরত কমিউনিস্ট পার্টির কাজে মনোনিবেশ করতে তাঁর সুবিধা হয়েছিল। সংগ্রামী আদর্শে অনুপ্রাণিত সরদার ফজলুল করিম ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে জিন্নাহ’র ঢাকা আগমন এবং রাষ্ট্রভাষা নিয়ে তাঁর উক্তির প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। পাকিস্তানি শাসকদের কমিউনিস্টদের ওপর আক্রমণ শুরু হলে তিনি বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে বেড়ান। এমনকি কলকাতাতেও তাঁর জন্য নিরাপদ আশ্রয় ছিল না। তখন তিনি সেখানকার পুলিশের চোখে পূর্ববঙ্গের বড় কমিউনিস্ট নেতা, ঢাকার বাসিন্দা। এজন্য কিছুকাল ঢাকার গ্রামাঞ্চলে, কৃষকদের মধ্যে, ঢাকার চালাক চর, পোড়াদিয়া, সাগরদি, হাতিরদিয়া অঞ্চলে আত্মগোপনে থাকতে হয় তাঁকে। তবে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা শহরের তাঁতিবাজার থেকে সরদার ফজলুল করিম তাঁর কয়েকজন বন্ধুসহ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। তিনি যখন কারাগারে যান তখন রাজবন্দি হিসেবে মর্যাদা আদায়ের দাবিতে রাজবন্দিদের অনশন ধর্মঘট চলছিল পুরোদমে এবং কারাগারে ঢুকে সাথীদের সঙ্গে তিনিও অনশনে যোগ দেন রাজবন্দি হিসেবে মর্যাদা আদায়ের দাবিতে এবং তিনি ত্রিশ দিন একটানা অনশন ব্রত পালন করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি জান্তা তাঁদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে দীর্ঘ পাঁচ বছর বন্দী জীবনের পর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। এরপর তিনি আরও তিনবার কারাবরণ করেন। অর্থাৎ সাম্যবাদী বামপন্থী সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তিনি নিগৃহীত হয়েছেন বারবার। রাজবন্দি হিসেবে দীর্ঘ ১১ বৎসর বিভিন্ন পর্যায়ে কারাজীবন যাপন করেছেন। জেলে থাকা অবস্থাতেই ১৯৫৪ সনে তিনি পাকিস্তান সংবিধান সভার সদস্য হিসেবে কাজ করেন। এভাবেই এক জীবনে বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞের উদ্ভাস ঘটেছিল সরদার ফজলুল করিমের ব্যক্তিত্বে।

দুই.

সরদার ফজলুল করিম ছাত্রাবস্থায়ই প্রগতি লেখক সংঘের কাজে সম্পৃক্ত হন। ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা মিলে হাতে লেখা পত্রিকা বের করতেন। গত সাড়ে চার দশক তিনি বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক দর্শনচর্চার গতিধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি লেখালেখি করেছেন এই জাতীয় অধ্যাপক। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদ ও রচনার মধ্যে রয়েছে- অনুবাদ : প্লেটোর রিপাবলিক, প্লেটোর সংলাপ, এ্যারিস্টটল-এর পলিটিক্স, এঙ্গেলস্-এর এ্যান্টি ডুরিং, রুশোর-সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট, রুশোর-দি কনফেশনস, পাঠ-প্রসঙ্গ। সাহিত্য : চল্লিশের দশকে ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, রুমীর আম্মা, নানা কথা, নানা কথার পরের কথা, নূহের কিশতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ, গল্পের গল্প প্রভৃতি ছাড়াও লিখেছেন আত্মকথা ‘স্মৃতিসমগ্র-১’, ‘স্মৃতিসমগ্র-২’। অন্যান্য রচনা : দর্শনকোষ, শহীদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা স্মারকগ্রন্থ, সেই সে কাল। স্বাধীনতা ও বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত সরদার ফজলুল করিম ৮৯ বছর বয়সে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন দৃঢ় মনোবলের অধিকারী, আপসহীন ও নির্লোভী। তাঁর জীবন সম্পর্কে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজের মঙ্গলাকাক্সক্ষার উজ্জীবন দেখলে যে কোনো ব্যক্তি আবেগসিক্ত হতেন। এদেশের সমাজ-রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর অবদান অসামান্য। বহুমাত্রিক এই বিদগ্ধ ব্যক্তির দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হলো।

সরদার ফজলুল করিম কেবল প্রাতিষ্ঠানিক কৃতিত্বের দিক থেকে নয়, রাজনৈতিক জীবন ও সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি এবং সমাজের অন্যান্য পেশার মানুষের প্রতি আমৃত্যু ছিলেন দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি প্রাচীন গ্রীক দর্শনের চিরায়ত গ্রন্থগুলোকে বাংলা ভাষায় অতিসহজবোধ্য করে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। ‘দর্শনকোষ’কে (১৯৭৩) একটি অনূদিত জ্ঞানকোষ হিসেবে ধরলে তাঁর অন্যান্য গ্রীক চিরায়ত গ্রন্থের অনুবাদ আমাদের মাতৃভাষায় দর্শনচর্চার উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

দর্শনকোষ :

অনুবাদক হিসেবে সরদার ফজলুল করিমের অন্যতম গ্রন্থ ‘দর্শনকোষ (১৯৭৩) বাংলাদেশে দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। গ্রন্থটিতে দর্শনের বিভিন্ন পরিভাষার আলোচনা সংকলিত হয়েছে। যদিও হুমায়ুন আজাদ ‘সীমাবদ্ধতার সূত্রে’ গ্রন্থটির মৌলিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন; তবু আমরা বলতে পারি যে, সরদার ফজলুল করিম কোনো নির্দিষ্ট ইংরেজি গ্রন্থের কাছে ঋণ স্বীকার না করলেও ‘দর্শনকোষ’ বাংলাদেশে দর্শনচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ গ্রন্থে দর্শনকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের আবশ্যক পদ, তত্ত্ব, তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিবক ব্যক্তিত্বের ওপর কিছু ব্যাখ্যামূলক রচনাও তিনি সংকলন করেছেন। স্বল্পকথায় সীমিত পরিধিতে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। বিভিন্ন যুক্তির বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে বাংলাভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে পাঠককে কৌতূহলী করে তোলার জন্য। তবে ‘দর্শনকোষ’ কোন পূর্ণাঙ্গ কোষ গ্রন্থ নয়। এটি সীমিতভাবে দর্শন বিষয়ক পদ, তত্ত্ব ও তাত্ত্বিকতার সম্মিলিত একটি সহায়ক গ্রন্থ।

প্লেটোর সংলাপ :

পঞ্চাশ ও ষাট দশক থেকে বাংলাদেশে দর্শনবিদ ও দর্শনবিষয়ক লেখকরা মৌলিক গ্রন্থ রচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দার্শনিকদের গ্রন্থ অনুবাদ শুরু করেন। স্বাধীনতা-উত্তর কালে এধারা আরো বেগবান হয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ইমাম গাযযালী ও আল্লামা মোহাম্মদ ইকবালের ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক চিন্তাধারার গ্রন্থ অনূদিত হতে দেখা যায়। সত্তর দশকে গ্রীক দার্শনিকের বিষয়ে অনুবাদকদের আগ্রহ প্রসারিত হয়। এক্ষেত্রে প্লেটো (৪২৮-৩৪৭ খ্রিঃ পূর্ব) রচিত ও মূল গ্রীক থেকে অনূদিত বেনজামিন জোয়েট (১৮১৭-১৮৯৩) কর্তৃক ইংরেজি ভাষার The Dialogues of Plato (১৯৩৭) এর বাংলা অনুবাদ ‘প্লেটোর সংলাপ’ (১৯৬৫) অনূদিত গ্রন্থ হিসেবে সত্তর দশকের উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সরদার ফজলুল করিম এ গ্রন্থে প্লেটোর ছয়টি সংলাপ অনুবাদ করেছেন। এগুলো যথাক্রমে সক্রেটিসের জবানবন্দী, ক্রিটো, ফিডো, চারমিডিস, লীসিস এবং ল্যাচেস। উল্লেখ্য, প্লেটো ৩৫টির মত সংলাপ রচনা করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে — ইউথিফ্রন (Euthyphron), আইয়ন (Ion), প্রোটাগোরাস (Protagoras), রিপাবলিক (Republic), জর্জিয়াস (Gorgias), মেনো (Meno), থিয়েটিটাস (Theaetetus), পারমেনাইডিস (Parmenides), সোফিস্ট (Sophist), ফাইলেবাস (Philebus), টাইমেয়াস (Timaeus) ও লজ (Laws) প্রভৃতি বিখ্যাত।

সরদার ফজলুল করিম-কৃত অনূদিত সংলাপসমূহে প্রাচীন গ্রীক মনীষী সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রিঃ পূর্ব) প্রধান চরিত্র। সক্রেটিসকে কেন্দ্র করে প্লেটো তাঁর চিন্তারাজিকে সংলাপাকারে উপস্থিত করেছেন। প্লেটোর উপস্থাপনায় নাটকীয়তা, কল্পনার বিস্তার, উপমা ও প্রতীকের সৌকর্য ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। তবে দার্শনিকতার প্রশ্নের দিক থেকে অনূদিত ছয়টি সংলাপই প্লেটোর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা এমন নয়। বরং সর্বকালের দার্শনিকদের মধ্যে চিন্তার মৌলিকতা এবং পারদর্শিতায় প্লেটোর অনন্যতার স্বাক্ষর পাওয়া যায় এগুলোতে। এসব সংলাপে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে একজন মহৎ ব্যক্তির ন্যায়-অন্যায়, আনুগত্য এবং বিরোধিতার প্রশ্ন সংলাপের মাধ্যমে কাব্যিক গদ্যে দক্ষতার সঙ্গে প্লেটো তুলে ধরেছেন। অনুবাদকের কথায় — ‘‘ ‘প্লেটোর সংলাপ’ বা ‘ডায়ালোগ’সমূহ শুধু দর্শন নয়, উচ্চাঙ্গ সাহিত্যকর্মের নিদর্শনও। … প্লেটোর রচনার প্রসাদগুণ এত গভীর যে অনুবাদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ রচনা পাঠক সাধারণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম …।’’

মূলত প্রশ্নোত্তরের দ্বান্দ্বিক রীতির অভিনবত্বে, মননশীলতার গভীরতায়, রচনাশৈলীর অনন্যতায় ‘প্লেটোর সংলাপ’ কেবল প্রাচীন গ্রীসের দর্শন এবং সাহিত্যই নয়, চিরকালের বিশ্বের সাহিত্য দর্শনের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। প্লেটোর রচনার আভাস দেওয়ার জন্য অনুবাদক সরদার ফজলুল করিম যে ছয়টি সংলাপ বাংলায় রূপান্তর করেছেন তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেছেন- ‘‘বস্তুত এ ছটি সংলাপের এবং বিশেষ করে এর প্রথম তিনটি অর্থাৎ সক্রেটিসের জবানবন্দী, ক্রিটো এবং ফিডোর প্রধান গুণ তার মনোহারী ঐতিহাসিক নাটকীয়তা। এই তিনটি সংলাপে যথাক্রমে সক্রেটিসের বিচার এবং তাঁর জবানবন্দী, তাঁর উপর মৃত্যুদন্ডের আদেশ, কারাকক্ষে সক্রেটিসের দার্শনিক আলোচনা এবং হেমলক পানে তাঁর জীবনদানের বর্ণনা রয়েছে। শেষ তিনটি সংলাপে প্লেটো সক্রেটিসের মাধ্যমে নৈতিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা উত্থাপন করেছেন।’’

মূলত অনুবাদককৃত প্লেটোর ছটি সংলাপের অনুবাদের কারণ তাঁর রচনার স্বাদ বাংলাভাষার পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। অনুবাদকার্যকে অনুবাদক একটি মহৎ কার্য হিসেবেই দেখেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না। বাংলা অনুবাদে জোয়েটকৃত অনুবাদের অর্থ এবং বাংলা প্রকাশের স্বচ্ছন্দতার উপর জোর দিয়েছেন তিনি। প্রয়োজনে জোয়েটের কোনো কোনো বাক্যকে ভেঙে একাধিক বাক্যতে রূপান্তরিত করেছেন। আবার কোথাও বাক্য সংস্থাপনকে পুনর্গঠিত করেছেন। তবে জোয়েটের অর্থকে পরিবর্তন করেননি। অনুবাদকের কৃতিত্ব সম্পর্কে রমেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছেন — ‘‘এ ধরনের কথোপকথনের অনুবাদ করতে গেলে একদিকে যেমন পরিভাষার যথার্থ ব্যবহার প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি অনুবাদের যান্ত্রিকতায় এবং আন্তরিকতায় যাতে করে কথোপকথনের প্রকৃতি, লক্ষ্য এবং পাঠকের মনে কাম্যরস ও ভাষান্তর সৃষ্টিতে বিঘ্ন না ঘটে তৎপ্রতি সজাগ থাকা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাছাড়া বাগধারা, স্বর এবং স্বরের বিস্তারও সকল ভাষায় একরকম নয়। ফলে অনুবাদে স্বাভাবিকভাবেই তার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে, অব্যক্ত অনেক ইঙ্গিতের ভাষায় প্রকাশ করতে হয়। …মূল গ্রীক ডায়ালগের সাথে এই অনুবাদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য যতটুকু তার বিচার সম্ভাবনা হলেও বেনজামিন জোয়েটের ইংরেজি অনুবাদের পাশাপাশি সরদার ফজলুল করিমের অনুবাদ পাঠ করলে একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে তাঁর অনুবাদ সুন্দর ও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁর অনুবাদে কথোপকথনের জোর ও স্পষ্টতা বজায় থেকেছে। আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করার কথোপকথনের স্পষ্ট জোরালো ভাব থেকেছে।’’ (বাংলাদেশের সমকালীন ‘দর্শনচর্চার ইতিহাস’, পৃ. ২০৫-০৬) তবে অনূদিত ‘প্লেটোর সংলাপে’ তৎকালীন সমাজ সংস্কৃতির অনেক প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সেসবের টীকাটিপ্পনী অনুবাদক পাঠকের সুবিধার জন্য সংযোজন করতে পারেননি। অনুবাদক গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন — প্লেটোর জীবন ও সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি গ্রীসের রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সক্রেটিস সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এদিক থেকে প্লেটোর জীবনী ও প্রাসঙ্গিক টীকা উপেক্ষিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় সংস্করণে সরদার ফজলুল করিম প্লেটোর মূল্যায়ন করেছেন নিম্নরূপে —

‘‘মূলগতভাবে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে প্লেটো মানুষের যে-সব সমস্যার উল্লেখ করেছেন আজকের মানুষেরও সেই সমস্যা। আজ নূতনতর সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ তার সমস্যা সমাধানের নূতনতর চেষ্টা চালাচ্ছে। এই চেষ্টার ক্ষেত্রেও অতীত যুগের মানুষের জীবনের সমস্যা এবং তার সমাধান প্রচেষ্টার পরিচয় আবশ্যক। প্লেটোর রচনার মধ্যে আমরা অতীত কালের এক সুবিকশিত নগররাষ্ট্রের সমস্যা ও তার সমাধান প্রচেষ্টার পরিচয় পাই। এদিক থেকে প্লেটোর রচনার মূল্য তার শিল্পগত সৌকর্যের বাইরে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিসীম।’’

প্লেটোর রিপাবলিক :

প্লেটোর চিন্তাধারা ও সাহিত্যকীর্তির পরিচয় পাওয়া যায় সরদার ফজলুল করিমের রিপাবলিক অনুবাদকার্যে। প্লেটোর The Republic বিপুলাকার গ্রন্থ। গ্রন্থটির আলোচ্যবিষয় ন্যায়। প্লেটো তাঁর সমকালীন গ্রীক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকটমুহূর্তে সর্বক্ষেত্রে ন্যায়কে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ববোধ থেকে ‘রিপাবলিক’ গ্রন্থে ন্যায়ের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করেছেন। সমস্ত মহৎগুণের সমন্বয়েই ন্যায়ের সৃষ্টি। তাই সব দেশেই যা কিছু মহৎ এবং উত্তম তাই হলো ন্যায়। এই ন্যায় অন্বেষণ করতে গিয়েই তিনি পুরো গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্র, ব্যক্তির সামগ্রিক শিক্ষা, শাসকের গুণ, পরিবার ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ব্যক্তিগত স্বত্বের বিলোপ, মানব জ্ঞানের প্রকারভেদ ইত্যাদি অনেক বিষয় সংলাপাকারে উপস্থাপন করেছেন। সংলাপে অংশগ্রহণ করেছেন সূত্রকার হিসেবে সক্রেটিস। অন্যান্যরা যথাক্রমে প্লেটোর দুই জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা গ্লকন ও এ্যাডিম্যান্টস, সিফালাস, থ্র্যাসিমেকাস, ক্লিটোফন, পলিমারকাস এবং নির্বাক দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ। আলোচনার প্রতিটি বিষয় অবিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এজন্য সুসমন্বিত ও যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে রিপাবলিক অনন্য।

স্মরণীয়, প্লেটোর রচনাবলি বিশ্বের প্রত্যেকটি ভাষা ও সাহিত্যের ভাবসম্পদকে সমৃদ্ধতর করেছে। দেশগতভাবে গ্রীসীয় ও কালগতভাবে প্রাচীন এই দার্শনিক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। প্লেটোর প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর চিন্তার বিপুলতা। তাঁর রচনায় তৎকালীন গ্রীক সমাজও রাষ্ট্র বাবস্থার সকল সমস্যার আলোচনাই স্থান লাভ করেছে। তবে রিপাবলিকের মধ্যেই প্লেটোর দৃষ্টির বিস্তার এবং সংলাপরীতির উৎকর্ষের চরম সাফল্য লক্ষ করা যায়। জগৎ এবং জীবনের জ্ঞানের এমন ব্যাপ্তি, চিন্তার ক্ষেত্রে শুধু এক যুগের নয়, সকল যুগের নতুন এবং পুরাতনের এই সম্মিলন অপর কোনো সংলাপে আমরা দেখিনে। কেবল তাই নয়, ব্যঙ্গ, পরিহাস, উপমা এবং নাটকীয় ক্ষমতার এমন পরাকাষ্ঠাও অন্যত্র বিরল। জীবন ও কল্পনার মধ্যে, রাষ্ট্রনীতি এবং দর্শনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের যে প্রয়াস প্লেটোর রিপাবলিকে প্রদর্শন করেছেন, এমন প্রয়াসের সাক্ষাৎ অপর কোনো সংলাপে দেখা যায় না। এদিক থেকে বলা চলে- রিপাবলিক হচ্ছে প্লেটোর সকল সংলাপের কেন্দ্রবিশেষ। রিপাবলিক’কে কেন্দ্র করেই অপর সকল সংলাপ গ্রথিত হয়েছে। ‘‘রিপাবলিকে বিশেষ করে রিপাবলিকের পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পুস্তকে প্রাচীন দর্শনের সাফল্যের চরমবিন্দু যেন অর্জিত হয়েছে।’’

প্রায় দশ বছরের প্রচেষ্টায় অনূদিত ‘রিপাবলিক’ ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় বেনজামিন জোয়েটকৃত ইংরেজি রিপাবলিকের ভূমিকা থেকে উপরে উপস্থাপিত অনুচ্ছেদের বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করেছেন সরদার ফজলুল করিম। তবে গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি কেবল জোয়েটের ওপর নির্ভর করেননি। গ্রন্থটি জোয়েট, কর্নফোর্ড এবং এইচ ডি পি লীর ইংরেজি অনুবাদের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। অনূদিত গ্রন্থটিকে সাহিত্যনুরাগী এবং আগ্রহী ছাত্র-সাধারণের কাছে সহজবোধ্য এবং অনুধাবনযোগ্য করার জন্য অধ্যায়ক্রম, টীকা, ব্যাখ্যা এবং আলোচনা সংযুক্ত করা হয়েছে। অনুবাদক রিপাবলিক-এ আলোচিত বিষয়বস্তুর দশটি পুস্তককে ২৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়ের সূচনাতে উপযুক্ত শিরোনাম এবং ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা দিয়েছেন। প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষেও উক্ত পৃষ্ঠার আলোচিত বিষয়ের শিরোনাম মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া, গ্রন্থের প্রথমে প্লেটোর জীবনী, তাঁর চিন্তার পটভূমি এবং রিপাবলিক গ্রন্থের বিষয়বস্তুর বিস্তারিত আলোচনাসহ একটি ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে। যার প্রয়োজনীয়তা ‘প্লেটোর সংলাপ’ গ্রন্থে অনুবাদক উপলব্ধি করেছিলেন। অনূদিত ‘রিপাবলিক’ গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রাচীন দার্শনিক, কবি, নাট্যকার ও সংশ্লিষ্ট উপাখ্যানের টীকা প্রদান করা হয়েছে। অনুবাদক সরদার ফজলুল করিমের অনুবাদ সাবলীল ও সহজবোধ্য। তাঁর অনূদিত গ্রন্থটি দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন। মূলত বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে ‘রিপাবলিক’ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান নয়, দর্শন, সাহিত্য ও সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক। এদিক থেকেও বাংলাভাষীদের কাছে গ্রন্থটির মূল্য রয়েছে। অনুবাদকের ভাষায় — ‘‘রিপাবলিকে’র ন্যায় গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমাদের ছাত্রসমাজের পরিচয় শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু সে কাজ এ সমস্ত পুস্তকের উন্নতমানের অনুবাদের মাধ্যমেই মাত্র সম্ভব। বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এবং সাহিত্যানুরাগী পাঠকদের মনে বর্তমান অনুবাদ যদি প্লেটো এবং ‘রিপাবলিক’ সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হয় তাহলে আমি আমার পরিশ্রমকে সার্থক বিবেচনা করব।’’(পৃ. ৯)

এ্যারিস্টটল-এর পলিটিক্স :

সরদার ফজলুল করিম এ. এ. সিনক্লেয়ারকৃত মূল গ্রীক গ্রন্থের ইংরেজি ভাষ্য Aristotle’s Politics-এর অনুসরণে এ্যারিস্টটল-এর পলিটিক্স (১৯৮৩) গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থে এ্যারিস্টটল বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইতিহাস ভিত্তিক ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন এবং সেই দেখার পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটিয়েছেন। প্লেটোর মতো তাঁর কোনো ভাববাদী আদর্শ ছিল না। কিন্তু দাসদের কোনো রাজনৈতিক অধিকারও তিনি স্বীকার করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। ন্যায়ভিত্তিগত সম্পত্তি রক্ষায় সব ব্যবস্থা থাকার পক্ষেও তিনি মত প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে এ্যারিস্টটল তাঁর কালকে জয় করেছেন, শ্রেণীকে ততটা নয়। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রের জনমানুষের শ্রেণীবিন্যাস এ-গ্রন্থে আছে।

সরদার ফজলুল করিম সহজভাবে পাঠ্য হিসেবে বাংলাভাষার পাঠকদের সামনে এ্যারিস্টটলের ‘পলিটিক্স’কে তুলে ধরার জন্য গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন। তাঁর মতে বর্তমান অনুবাদকে যথাসাধ্য প্রাঞ্জল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুবাদের মূল ভিত্তি পেঙ্গুইন প্রকাশনার মাধ্যমে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত এ. এ. সিনক্লেয়ার কৃত এ্যারিস্টটলের ‘পলিটিক্স’-এর ইংরেজি অনুবাদ। ‘পলিটিক্স’-এ আলোচিত বিষয়ের সহজ অনুধাবনের জন্য অনুবাদের শেষে পরিশিষ্টে ‘পলিটিক্স’-এর একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া অনুবাদের মধ্যে প্রয়োজনবোধে ব্যাখ্যামূলক দু’একটি বক্তব্য তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে। তৃতীয় বন্ধনীর এমন বক্তব্যেরও প্রধান নির্ভর টি. এ. নিসক্লেয়ারের বক্তব্য। তিনি আরো জানিয়েছেন, অনুবাদে যে, পুস্তক এবং অধ্যায়ক্রম উল্লেখ এবং অনুসরণ করা হয়েছে তা সুপরিচিত সকল ইংরেজি অনুবাদেই দেখা যায়। ফলে বর্তমান বাংলা অনুবাদের কোনো অংশকে ‘পলিটিক্স’-এর যে কোনো ইংরেজি অনুবাদের মধ্যে নির্দিষ্ট করতে কোনো অসুবিধা হবে না। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ‘পলিটিক্স’-এর অনুবাদ সম্পর্কে বলেছেন — “সরদার ফজলুল করিম তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মত এ্যারিস্টটলের ‘পলিটিক্স’ গ্রন্থটিও সৃষ্টিশীল উপায়ে যত্ন, আগ্রহ ও পরিকল্পনা সহকারে অনুবাদ করেছেন। এতে তিনি সবসময় দৃষ্টি রেখেছেন প্রাঞ্জলতার দিকে। এই সঙ্গে এও দেখেছেন যে, বিষয়কে স্পষ্ট করতে গিয়ে ভাষা যাতে তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে অনুবাদ গন্ধী না হয়ে পড়ে।’’ (বই/বিংশ বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা/আগস্ট ১৯৮৪)

এঙ্গেলস-এর এ্যান্টি-ডুরিং :

অনুবাদের ক্ষেত্রে আশির দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হচ্ছে মার্কসীয় দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের (১৮২০-১৮৯৫) Her Engen Duhrings Revelation in Science (New York 1939) অন্যতম। সরদার ফজলুল করিম মস্কো থেকে প্রকাশিত এঙ্গেলসের গ্রন্থটির ইংরেজি সংস্করণ Anti Duhring (Moscow 1975) অনুসারে ‘এঙ্গেলস এর এ্যান্টিডুরিং (ঢাকা ১৯৮৫) অনুবাদ করেন।

‘এ্যান্টিডুরিং’ মার্কসের বিশ্ববিখ্যাত এবং অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে এঙ্গেলস তাঁর সমকালীন এক জার্মান লেখক ইউজেন ডুরিং-এর ভ্রান্ত বক্তব্য বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করেছেন। উনিশ শতকের ইউরোপের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন, রাজনৈতিক ঘটনাবপ্রবাহ এবং মার্কসীয় চিন্তার জগৎ এর পটভূমি। এতে এঙ্গেলস মার্কসবাদের তিনটি মূল দিকের ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন- (১) দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিবক বস্তুবাদ (২) রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনীতিক এবং (৩) বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্ব। বিভিন্ন সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই অংশের বিভিন্ন অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এর কোনো অংশ অনুবাদ পুস্তকাকারে ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। তবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে এটি বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত ‘সংস্কৃতি’ সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য অনুবাদটি ‘এ্যান্টি ডুরিং’-এর প্রথম ভাগ তথা দর্শন -এর অনুবাদ। এ অংশে এঙ্গেলস দর্শনের মূল প্রশ্ন কি, বস্তু জগতের মূল বিধান, জ্ঞানের সমস্যা, স্থানকালের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ও বস্তুর গতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনায় এঙ্গেলস বিবর্তনের ডারউইনীয় তত্ত্ব বিকাশে জৈবকোষের ভূমিকা, কান্টের বিশ্বতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের উপরও তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। এছাড়া এতে সামাজিক নীতি, সাম্য এবং ব্যক্তির কার্যের স্বাধীনতা এবং অনিবার্যতার প্রশ্নও আলোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশে ‘এ্যান্টি ডুরিং’ অনূদিত হওয়ার পশ্চাতে রাজনৈতিকভাবে মার্কসীয় দর্শনচর্চার একটা ভূমিকা থাকলেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগে মার্কসীয় ধ্রুপদী দর্শন পাঠ্য হওয়ায় সম্ভবত অনুবাদের পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। সরদার ফজলুল করিমের মন্তব্য — “এবং আমাদের চিন্তার বিকাশের জন্য এ্যান্টি ডুরিং এর মূল বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। প্রয়োজনের সেই বোধ থেকেই কাজটি সম্পাদিত হয়েছে।’’ (প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ)

তিন.

বস্তুত সরদার ফজলুল করিমের অনূদিত দর্শন গ্রন্থসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চাকে গতিশীল করেছে। বর্তমানে অনুবাদকর্মের ধারা পূর্বের চেয়ে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধতর। তবে তাঁর অনুবাদ দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে। অনূদিত গ্রন্থগুলো দর্শনের দিগন্ত প্রসারিত করেছে। প্রাচীন দার্শনিকদের পরিচয়ের জন্যও তার অনিবার্যতা অনস্বীকার্য। তবে অনুবাদগুলো মূল ভাষা গ্রীক থেকে নয়, ইংরেজি থেকে। ফলে মূলের স্বাদ অনেকখানি ব্যাহত ও খণ্ডিত হয়েছে। তবে সরদার ফজলুল করিমের অনুবাদে সেই সীমাবদ্ধতা ধোপে টেকে না। তাঁর অনুবাদের সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতা পাঠককে সহজেই দর্শন গ্রন্থের ভেতরে ঢুকতে সহায়তা করে। একজন সাদাসিধে, নিরহংকার ও বাঙালি জাতির গর্বিত সন্তান সরদার ফজলুল করিমের সৃষ্টিকর্ম আজ ও আগামী দিনে বাঙালির পাথেয় হয়ে থাকবে।

লেখক : ড. মিল্টন বিশ্বাস, বঙ্গবন্ধু গবেষক, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বিশিষ্ট লেখক, কবি, কলামিস্ট, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম, email-drmiltonbiswas1971@gmail.com