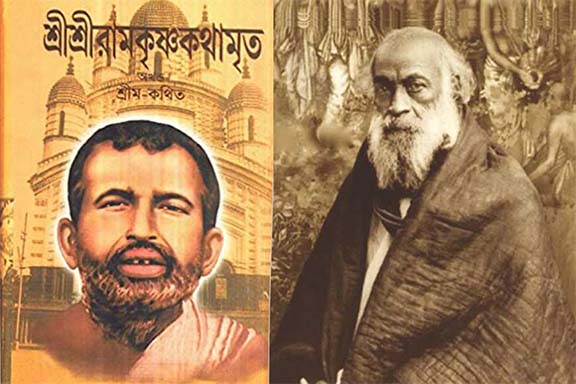

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’-কে যদি এ যুগের সর্বোচ্চ ধর্ম সাহিত্য অভিধায় ভূষিত করা যায়, তাহলে সেটাই সম্ভবত প্রকৃত সত্যকে ধারণ করবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন বহু সাধনার ধারার মিলন, শ্রী অরবিন্দ যাঁকে অনন্তের স্রোতোধারার সাক্ষীপুরুষরূপেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং বিখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ যাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, ‘ত্রিশ কোটি নরনারীর দুই সহস্রব্যাপী আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ তিনি’, সেই অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর ধারক ও বাহক কথামৃত গুণগত কারণেই এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম সাহিত্য।

তাছাড়া এ যুগের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যে গ্রন্থ সমকালের মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, সেই গ্রন্থ কি সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী নয়? যদিও স্বামী সারদানন্দ রচিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ’ এবং অক্ষয়কুমার সেন রচিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি’ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই রামকৃষ্ণ-মহাজীবনকে বিশ্বসমক্ষে তুলে ধরেছে, তবুও বলতে দ্বিধা নেই, সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা যতখানি জীবন্ত আকারে কথামৃতের মধ্যে পাই, তেমন আর কোথাও পাই না। জীবনীর মধ্যে জীবনটাকে চাই, শুধু ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ চাই না, অথবা শ্রদ্ধা নিবেদনের বাহুল্যও প্রত্যাশা করি না। সেদিক থেকে বিচার করলে কথামৃতে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনটিকে পাই নিখুঁত আঙ্গিকে, পাই হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের জাগতিক সম্পদে, পাই উচ্চতম আদর্শের ভাবসম্পদে যা সমকালের আর কোনও ধর্মগ্রন্থেই পাই না। ফলে কথামৃত শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, সর্বোচ্চ ধর্মীয় সাহিত্যে রূপান্তরিত। এর বিপুল জনপ্রিয়তার সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা যায় রামায়ণ-মহাভারতের।

২

১৮৮২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি কথামৃত রচনার সূচনা করেন মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত যিনি শ্রীম নামে খ্যাত। আর কথামৃতের পঞ্চম বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। শ্রীময়ের দেহত্যাগের কিছুদিন পরে। ১৯৮২ সাল তাই আরেক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রন্থস্বত্ব আইন অনুসারে ঐ বছরই কথামৃতের প্রকাশক কথামৃত ভবনের গ্রন্থস্বত্বেরও অবসান হয়েছে।

রামকৃষ্ণ কথামৃতের মাধ্যমে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত চলিত বাংলায় জীবনীসাহিত্য রচনার শ্রেষ্ঠ নজিরও স্থাপন করেছেন। ইতিমধ্যে এই জীবনীসাহিত্য ভারতের প্রতি ভাষায় যেমন প্রশংসিত হয়েছে তেমনি অনূদিত হয়েছে বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষাতেও। এখন একটা প্রচলিত ধারণা বদ্ধমূল হতে বসেছে যে, কথামৃত প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে। ১৮৯৭ সালে। প্রথমে ‘ব্রহ্মবাদিন’ পত্রিকায় পরে ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সঙ্গে বইয়ের আকারে খণ্ডে খণ্ডে বের হতে থাকে মাদ্রাজ থেকে। যার নাম হয় ‘গস্পেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ’। ব্র্যাকেটে লেখা থাকত ‘একরডিং টু এম।’ কেউ কেউ দাবি করেন, ইংরেজিতে নয়, কথামৃত প্রথম বাংলাতেই বেরিয়েছিল। এখন যে আকারে দেখি, সে আকারে হয়তো’ নয়, কিন্তু বাংলাতেই প্রথম এই বইয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তা যদি না হবে, তাহলে ১৮৮৯ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রীমকে কেন লিখবেন—মাষ্টার আপনাকে লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ। রামকৃষ্ণকে ঠিক পাকড়েছেন। হায়, অতি অল্প লোকেই তাঁকে বোঝে। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে যে মতাদর্শ শান্তি বর্ষণ করবে, কোন ব্যক্তিকে তার মধ্যে যখন সম্পূর্ণ ডুবে থাকতে দেখি, তখন আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করতে থাকে। তখন একেবারে যে উন্মত্ত হয়ে যাই না—সেটাই আশ্চর্য।

নরেন্দ্রনাথ এ কথা সম্ভবত ‘শ্রীম’র দ্বারা সংগৃহীত রামকৃষ্ণের বাংলা উপদেশের বিষয়ে করেছেন। কারণ তৎকালীন সমসাময়িক পত্রিকায় বলা হয়—পরমহংসদেবের উক্তি, ৩য় ভাগ (ইং ১৮৯২/পৃ-২০) সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন দ্বারা প্রকাশিত। সাধু মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কৃপায় ইহা সংগৃহীত হইল। সে সময়কার আরেকটা পত্রিকা ‘অনুসন্ধানে’ বাংলা ১২৯৯ সনের ৩২ শ্রাবণ মন্তব্যকার—পরমহংসদেবের উক্তি—মূল্য দুই আনা। এই পুস্তকের ভাষায় কিঞ্চিৎ দোষ থাকলেও পরম ভাগবত, পবিত্র চরিত্র পরমহংসদেবের উপদেশের গুণে ইহা সকলের নিকট সমাদৃত হওয়া উচিত।

এই দুটি ঘটনা থেকে এমন কথা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, কথামৃত ছোট আকারে হলেও প্রথম বাংলাতেই আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান আকারে কথামৃতের প্রথম ভাগ উদ্বোধন প্রেস থেকে ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয় এই অমৃতসমান কথামৃত। ১৯৪৯ সালের মধ্যেই প্রকাশিত হয় প্রথম ভাগের ১৭ সংস্করণ। পরে এই সপ্তদশ সংস্করণ চোদ্দোটি পুনর্মুদ্রণ হয় ১৯৭৬ সালের মধ্যেই। অর্থাৎ কয়েক লক্ষ কপি প্রথম খণ্ড বিক্রি হয়ে যায় এরই মধ্যে। যতদিন যাচ্ছে, কথামৃতের জনপ্রিয়তা ততই বাড়ছে। ঘরে ঘরে আজ পৌঁছে যাচ্ছে কথামৃত। তাই দেখি ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে কথামৃত প্রথম ভাগের আরও তিনটি পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। গড়ে বছরে একবার করে ছাপতে হচ্ছে।

এ তো গেল প্রথম ভাগের কথা। দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। ১৯৮০ সালে ছাপা হয়েছে দ্বিতীয় ভাগের পঞ্চদশ সংস্করণ। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয় তৃতীয় ভাগ। ১৯৭৮ সালে ছাপা হয়েছে তৃতীয় ভাগের ত্রয়োদশ সংস্করণ। ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয় চতুর্থ ভাগ। ১৯৭৯ সালে তার ত্রয়োদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আর সর্বশেষ পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালের জন্মাষ্টমীতে। তার মাত্র কয়েকদিন আগে (৪ জুন ১৯৩২) ৭৮ বছর বয়সে তিনি দেত্যাগ করেন। লক্ষ্য করার বিষয়, ১৯৭৯ সালের মধ্যে এই পঞ্চম ভাগেরও ত্রয়োদশ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। এক একা সংস্করণের আবার একাধিক মুদ্রণও হয়েছে। সব মিলিয়ে এই পাঁচ ভাগ কথামৃত অর্ধভাগ বাঙালির ঘরে যে পরম আদরে স্থান পেয়েছে, সেটা সংখ্যাতত্ত্ব দিয়েই বিশ্লেষণ করা যায়। এমন জনপ্রিয় এবং এমন সর্বগ্রাসী গ্রন্থ—রামায়ণ, মহাভারত ছাড়া আর কি কোনও নজির আছে?

কথামৃতের মূল পাণ্ডুলিপি এবং মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের অবশিষ্ট ডায়েরি কোথায় তা নিয়ে এখনও সংশয় আছে। শোনা যায়, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের কথামৃত ভবনে সেগুলি রক্ষিত আছে। তবে অপ্রকাশিত ডায়েরির কিছু কিছু অংশ কোনও কোনও গবেষকের কাছে আছে বলেও শুনেছি। কথামৃতকে পারিবারিক সম্পত্তি না করে এটাকে রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেবার দাবি বারবার উঠেছিল। শ্রীময়ের যাবতীয় ডায়েরি এবং কাগজপত্রও রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে দেওয়া হোক, বলেও বারবার দাবি উঠেছিল। যে কোনও কারণেই হোক সেটা আজ পর্যন্ত হয়নি। তাই এমন অমূল্য ঐতিহাসিক দলিলের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কেও অনেকের মনে আজ সন্দেহ দেখা দিতে শুরু করেছে। ১৯৮২ সালে কথামৃতের গ্রন্থস্বত্ব অধিকার অবলুপ্ত হয়েছে।

বাংলা কথামৃতের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন স্বামী নিখিলানন্দ। এটি ১৯৪২ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। এই মহাগ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে মনীষী অল্ডাস হাক্সলি লিখছেন, এই প্রথম কোনও অবতার পুরুষের কথা, কোনও মহাপুরুষের কথা যেমন যেমনভাবে তিনি বলেছেন, সেইভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে রইল। শ্রীম যেমনভাবে শুনেছেন যা দেখেছেন হুবহু তাই লিখে রেখেছেন—নিজের এক কথাও শ্রীরামকৃষ্ণের কথার সঙ্গে যোগ করেননি।

তাই বলে কথামৃতই শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়। ১৮৮২ সালের মার্চ থেকে ১৮৮৬ সালের এপ্রিল মোটামুটি এই চার বছরের পঞ্চাশটির বেশি কিছু দর্শনের বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া তিনি ছুটির দিনে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতেন। অন্য দিনের বিবরণ তিনি বিশেষ লেখেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানদের উপদেশ দিতেন—তখন সেখানে কোন গৃহী সন্তানও থাকতেন না—যার পেটে যা সয়। তাই ঐসব বিবরণ কথামৃতে নেই। সেই জন্যই কথামৃতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বামী সারদানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ।

৩

কথামৃত রচনায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত কোন কোন উপকরণের ওপর নির্ভর করেছিলেন তা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘শ্রীম নিজে যেদিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেইদিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে) সেইগুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diary-তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণদ্বারা প্রাপ্ত, বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত।….শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণয়নকালে শ্রীম….. (এই) জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন’। (কথামৃত ১ম, ভূমিকা)

এই ঘটনাই প্রমাণ করেছে, পৃথিবীতে এই প্রথম একজন ধর্মনায়কের কথা সঠিকভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

অবশ্য কথামৃতের আগেও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রকাশিত হয়েছে। এইসব পত্রপত্রিকার মধ্যে কতকগুলি ছিল হিন্দু রক্ষণশীল, কতকগুলি বৈষ্ণব বা ব্রাহ্ম সমাজের। বাংলা ১৩১১ সালে প্রবাসীতেও কথামৃত বেরিয়েছে। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি সংকলন করে কথামৃত ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়, উদ্বোধন থেকে প্রকাশ করেন স্বামী ত্রিমুখাতিত। এটা ইংরেজি ১৯০২ সালের মার্চ মাসের ঘটনা, বাংলা ১৩০৮ সালের ফাল্গুন মাস। মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের আগে যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে শ্রীম কথিত কথামৃতের তুলনা করলেই বোঝা যাবে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত কত বড়ো প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন। অন্যান্যরা শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্যকে মোটামুটি তুলে ধরতে পেরেই খুশি। আর শ্রীম তুলে ধরেছেন একেবারে তাঁর মুখের কথাকে—টানে ভঙ্গির সঙ্গে। অবশ্য তিনি হয়তো কিছু কিছু বর্জন করেছেন, প্রয়োজনে কিছু কিছু মার্জনা করেছেন এবং গ্রহণ বা বর্জনে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি তাঁর ছিল। সেইজন্য তাঁর রচনা মানুষকে এত গভীরভাবে আকৃষ্ট করে।

এই প্রসঙ্গে আমরা এক তুলনামূলক দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থিত করতে পারি। সুরেশচন্দ্র দত্তের ‘পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি’ গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের এক গল্পকে তুলে ধরা হয়েছে। সেই গল্প হচ্ছে, ‘পথে যাইতে-যাইতে রাত্রি হওয়াতে এক মেছুনি এক মালীর বাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মালী যথাসাধ্য যত্ন করিয়া তাহাকে সেবা করিল, কিন্তু তাহার এত যত্ন ও আদর বৃথা হইতে লাগিল। মেছুনি কোনমতেই আর নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না। অনেক অনুসন্ধানের পরে সে বুঝিতে পারিল যে, মালীর উদ্যানস্থ বিবিধ প্রকার পুষ্পের সৌগন্ধই তাহার ঘুমের ব্যাঘাত করিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ সে আপনার মৎস্যের চুবড়িতে উত্তম-রূপ জল ছিটাইয়া আপনার নাসিকার নিকট রাখিল এবং সুখে নিদ্রা গেল’। (পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি, দ্বিতীয়)

এবার একই বিষয়ে কথামৃতে যা বলা হয়েছে তার দিকে আমরা দৃষ্টি ফেরাতে পারি, “মেছুনি মালীর বাড়ীতে রাত্রে অতিথি হয়েছিল। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়াতে তার আর ঘুম হয় না। উসখুস করছে দেখে মালিনী এসে বললে, ‘কেন গো ঘুমুছিসনি কেন গো?’ মেছুনি বললে, “কি জানি মা, কেমন ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না। তুমি একবার আঁশ চুবড়িটা আনিয়ে দিতে পারো? তখন মেছুনি আঁশ চুবড়িতে জল ছিটিয়ে সেই গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হল।” (কথামৃত, পঞ্চম)

এরকম দৃষ্টান্ত হয়তো আরও অনেক দেওয়া যায়, কিন্তু তার আর কোনও প্রয়োজন দেখি না। রস-সৃষ্টির ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান শ্রীম তাঁর কথামৃতকে এক শাশ্বত সাহিত্যমূল্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং চিত্রময় ও বর্ণময় পরিবেশ রচনার মাধ্যমে কথামৃতকে জীবন্ত ও মনোরম করে তুলেছেন।

৪

কথামৃত নাম শ্রীম ব্যবহার করেছিলেন কেন? কথামৃত কথাকারই তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধৃত করেছিলেন ভক্তি বিনম্র বৈষ্ণবদের নিত্য উচ্চারিত এক শ্লোক—

‘তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং কবিভিড়ীতং কন্মষাপহম

শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদ্যততং ভূবি গৃণান্তি যে ভূরিদাজনাঃ।’

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপী গীতা

তোমার (ভগবানের) কথারূপ অমৃত তাপদহনদগ্ধ বা মানুষের জীবন শীতল করে। কবি-জ্ঞানীরা বলেন, কথামৃত মৃত্যুকে উত্তীর্ণ করে অমৃতের মতো মানুষকে বাঁচায়, কলুষ পাপ অপহরণ করে। কথামৃত শ্রবণ ও মঙ্গলময়, তা ‘শ্রীমদ’ সৌন্দর্যময় এবং আতত, অর্থাৎ বিস্তৃত, সহজলভ্য। যারা ভূরিদা অর্থাৎ বহুদান করেছে তাদের এই কথামৃত আকৃষ্ট করে, তারা এর স্তুতি করে।

কিন্তু কথামৃতের উপাদান কী? তা কি ভগবানের শুধুই চরিতকথা ? না তাঁর শ্রীমুখের অমৃতময় বাণী? শ্রীধর স্বামীর টীকায় প্রথম গুরুত্ব পেয়েছে—‘শ্রীম’ তাঁর কথামৃত রচনায় একজন নিপুণ শিল্পীর মতো একসঙ্গে দুটিকেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবন ও নরলীলার ‘রসে-বশে’-র ছবি যেমন আঁচড়ে আঁচড়ে প্রাণবন্ত হয়ে ফুটেছে, তেমনি যুগ-প্রবর্তনের প্রয়োজনে বিকশিত তাঁর লোকশিক্ষার নানা উপদেশের সহস্র দল পদ্মের বর্ণময় পবিত্র পাপড়িগুলি।

অলডাস হাক্সলি কথামৃতকে বলেছেন—Hagiography, যার সহজ ও সরল অর্থ সাধুসন্তদের জীবনচরিত। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন দেখা দেয়, সত্যিই কি তাই ? কথামৃতের পাঠক মাত্রই জানেন, মূলত রক্তমাংসের শ্রীরামকৃষ্ণ যতখানি স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়ে ওঠেন এ গ্রন্থের বর্ণনা ও পরিবেশের মাধ্যমে, তার থেকেও দীপ্যমান হয়ে ওঠেন ‘ভাবমুখের’ শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর অস্থির মানুষকে পথের সন্ধান দিতেই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

এই ভাবমুখের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীম নিজেই যে কতটা জোর দিয়েছিলেন, তা কথামৃত গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর স্বীকৃতি আছে—শ্রীম নিজে যেদিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেইদিন রাত্রেই বা দিবাভাগে সেইগুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diary-তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয উপকরণ—প্রত্যক্ষ (Direct), দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত, বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত।

এক বিস্ময়কর মহাজীবন এবং তার অমৃতসমান বাণীই যদি কথামৃতের বিষয় হয়—তাহলে যে কথামৃতের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার অনুরূপ বা তুলনীয় কিছু শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী ও প্রসঙ্গকথা আগেই প্রকাশিত হয়েছে এবং তা হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই।

প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ কথা ও প্রসঙ্গের প্রকাশ ১৮৭৫ সালে ইংরেজি ভাষায় ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ পত্রিকায়; এবং একই সালে বাংলা ভাষায ‘ধর্মতত্ত্ব’ পত্রিকায়। স্মরণে রাখা প্রযোজন, তখনও নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়নি। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৮১ সালে।

‘ইন্ডিয়ান মিরর’-এর পরই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, যার মূল আলোচ্য ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ কথাকার ও তাঁর কথামৃত। এটি প্রকাশিত হয় ‘সানডে মিরর’ পত্রিকায় (১৮৭৬)। অবশ্য এগুলি সবই খণ্ডচিত্র, পূর্ণচিত্র নয়।

অনুরূপ বিষয় নিয়ে নিবন্ধ-প্রবন্ধ এর পরে যা প্রকাশিত হয় সেগুলি কালানুক্রমিক দিক দিয়ে—ধর্মতত্ত্ব (১৮৭৯), New Dispensation (১৮৮১-৮২), সুলভ সমাচার (১৮৮১), ইন্ডিয়ান মিরর (১৮৮১/৮৪/৮৬), ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৪), পরিচারিকা (১৮৮৬)।

যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এবং তাঁর কথামৃত ছিল সবগুলি নিবন্ধেরই বিষয়, তবুও এগুলি সবই ছিল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সুগ্রথিত ও সুবিন্যস্ত গ্রন্থের গ্রন্থিতে কোন পূর্ণ ‘কথামৃত’ নয়।

সেদিক থেকে বিচার করলে গ্রন্থ হিসেবে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ উক্তির—‘পরমহংস উক্তি’র গ্রন্থকার কেশবচন্দ্র সেন, প্রকাশক ব্রাহ্ম সমাজ, প্রকাশকাল ২৪/১/১৮৭৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০। গ্রন্থাকারে হলেও এটাও পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস নয়।

এরকমই আরেক ব্যাপকতর পরিসরে গ্রন্থ প্রকাশিত হলো, গ্রন্থটির নাম ‘পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি’, গ্রন্থকার সুরেশচন্দ্র দত্ত, প্রকাশকাল ২৩/১২/১৮৮৪। বই জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাই এরই দ্বিতীয় খণ্ড বেরোলো ১৮৮৬ সালে। সংযুক্ত খণ্ড বেরোলো শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি ছবি ও জীবনী যুক্ত হয়ে, ১৮৯৪ সালে। এই গ্রন্থই খ্যাতনামা কথামৃতের আদিরূপ, যদিও তা পূর্ণ পরিণত রূপ নয়।

‘তত্ত্বসার’—(শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী সংকলন) প্রকাশিত হলো ১৮৮৫ সালে, লেখক রামচন্দ্র দত্ত। একই লেখক ‘সেবক মহাত্মা রামকৃষ্ণে’র আরও এক গ্রন্থ ‘তত্ত্ব-প্রকাশিত’ একই বিষয়ের পরিবর্ধন, তা প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালের ২০ জুন। এ তিন গ্রন্থেরই প্রকাশকাল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালেই। তাঁর মহাপরিনির্বাণ ঘটে ১৫ আগস্ট ১৯৮৬।

কিন্তু এসব গ্রন্থগুলি তাঁর আদৌ গোচরে এসেছিল কি না, বা এলেও তার প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, সে সম্পর্কে কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। এ-ও জানা যায় না—এসব গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীম বা স্বামী বিবেকানন্দের মতামত কী? আশা করা যায়, গবেষকরা আলোকপাত করবেন ভবিষ্যতে। কারণ, ইতিমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে অনেকেই গবেষণা করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরও ‘শ্রীম’ কথিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’ জনসমক্ষে গ্রন্থ-আকারে প্রকাশ হতে দীর্ঘকাল লেগেছিল। ১৮৮৬ থেকে ১৯০১ এক যুগেরও বেশি। কেন এতটা সময়ের ব্যবধান, সে সম্পর্কেও কোনও তথ্যনির্ভর সূত্র আমাদের হাতের কাছে নেই।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই শুধু নয়, তাঁর তিরোধানের পরও এবং আমাদের আলোচ্য কথামৃতের প্রকাশ ঘটার আগে, ঠিক কথামৃতের অনুরূপ বিষয়বস্তু অবলম্বন করে আরও কয়েকটি ছোটো বড়ো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে সেরকম কয়েকটির উল্লেখ করা হলো—ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের ‘পরমহংসদেবের উক্তি ও তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী’ (২৪/১/১৮৮৭), অক্ষয়কুমার সেনের ‘পদ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ’ (১৮৯৬), সত্যচরণ মিত্রের ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস জীবনী ও উপদেশ’ (১৮৯৭)—এ হলো মোটামুটি কথামৃতের প্রদীপ জ্বলার আগে সলতে পাকানোর ইতিহাস।

৫

এবার আমরা সংক্ষেপে শ্রীম সম্পর্কে কয়েকটি কথা জেনে নিতে পারি।

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’-এর লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি ‘শ্রীম’ ছদ্মনামে বেশি পরিচিত, রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে যিনি ‘মাস্টার মহাশয়’—তাঁর জন্ম ১৮৫৪ সালের ১৪ জুলাই আর মহাপ্রয়াণ ১৯৩২ সালের ৪ জুন। অর্থাৎ মোট ৭৮ বছর তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন। তাঁর এই মহাজীবনকে আমরা দু-ভাগে ভাগ করতে পারি—শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে এবং দেখা হওয়ার পরে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে শ্রীম দক্ষিণেশ্বরে হাজির হন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় দক্ষিণেশ্বরেই ১৮৮২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৮ বছর। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাজীবনের শেষ পর্ব তখন। এই ১৮৮২ থেকে ১৯৩২—তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণময়। এই পঞ্চাশ বছরই তাঁর জীবনকে উদ্ভাসিত করেছে এক নতুন আলোয়। রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে শিক্ষার মানদণ্ডে তিনি ছিলেন অগ্রণী। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় হয়েছিলেন। অঙ্কের খাতা জমা না দিয়েও এম.এ পরীক্ষায় হয়েছিলেন পঞ্চম আর বি.এ পরীক্ষায় তৃতীয়। অধ্যাপনা করেছেন রিপন, সিটি ও মেট্রোপলিটন কলেজে, পড়িয়েছেন ইংরেজি, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান ও অর্থনীতি। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম যখন দেখা হয় তখন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ঝামাপুকুর মর্টন ইনস্টিটিউশনের পরিচালক। শ্রীম ছিলেন সংসারী মানুষ। নিয়মিত শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দ-সভায় যোগ দিতে পারতেন না। ছুটির দিনেই বেশি গেছেন।

রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে তিনি ‘ছেলেধরা মাস্টার’ নামে বিখ্যাত। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন তাঁর ছাত্র। পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই রামকৃষ্ণ সংঘে সন্ন্যাসীরূপে যোগ দেন। অবশ্য তিনি পৃথিবী থেকে চলে গেলেও তাঁর ওই ‘ছেলেধরা মাস্টার’ পরিচয়ের ইতি ঘটেনি, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়েই অনেক সন্ন্যাসী এ পথে আসবার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। এখনও সেই ধারা অব্যাহত।

দেশ বিদেশের জ্ঞানচর্চা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ যেমন ছিল গভীর তেমনি তাঁর জানার পরিধিও ছিল বিশাল। দুটি গ্রন্থ ছিল তাঁর সবথেকে প্রিয়। প্রথম ‘বাইবেল’—কথামৃতের পাতায় পাতায় যার সাক্ষ্য আমরা পাই। আর দ্বিতীয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত ‘চৈতন্য চরিতামৃত’। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাবার আগে এই বই তিনি ‘পাগলের মতো’ পড়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার আগে পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজের নায়ক কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁর কাছে আদর্শ পুরুষ। তিনি বিয়েও করেছিলেন কেশবচন্দ্রের পরিবারেরই এক কন্যাকে। বস্তুত কেশবচন্দ্র সেন তাঁর কাছে ‘দেবতার রূপ’ ধারণ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ কথামৃতেই আছে। সুতরাং এ ব্যাপারে নতুন করে বলার কিছু নেই। তিনি ছিলেন গৃহী। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ঘর থেকে টেনে এনে সন্ন্যাসের পথে ঠেলে দেননি। মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কোনও কোনও জীবনীকার লিখেছেন, তিনি ঘরেই থাকতেন—কিন্তু গবাক্ষপথে দেখতেন অনন্তকে। আশ্রয়ের মধ্যে নিরাশ্রয়ের সাধনা করতেন।

তাই মাঝে মাঝে মধ্য রাত্রে যখন গোটা শহর ঘুমিয়ে পড়ত, চারদিকে নেমে আসত রহস্যময় নীরবতা তখন তিনি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেন হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতেন সেনেট হলের খোলা বারান্দায়। সেখানে আশ্রয়হীন ভিক্ষুকদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করতেন। আবার ভাবতেন, আমি একা এই পৃথিবীতে। তিনি চলে যেতেন গঙ্গাতীরে, ঈশ্বর-জ্যোতি দেখার জন্য তাকিয়ে থাকতেন সাধুদের দিকে। আবার তীর্থযাত্রীদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করতেন, তাদের মুখে কোথায় লেখা আছে আনন্দের বার্তা।

‘শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’ পড়ে দূর দূরান্তের মানুষ ছুটে আসতেন তাঁকে দর্শন করতে। তাঁর বাড়িটাই হয়ে উঠেছিল তীর্থভূমি। ৫০ আর্মহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িটায় তিনি বসে থাকতেন সেই প্রাচীন কালের ঋষির মতো। ভারত সন্ধানে এসেছিলেন বিখ্যাত আমেরিকান লেখক পল ব্রান্টন, তিনিও হাজির হয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের চরণতলে। তাঁর রচনার মধ্যে আমরা শ্রীম-কে নতুন করে আবিষ্কার করি। তিনি লিখেছেন, ‘আমি ধর্মের মানুষ নই, তবু এই দেবদূতের সামনে ভক্তিতে নত হলাম’। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা প্রয়োজন পল ব্রান্টনের সেই বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম ‘In Search of Secret India’.

১৮৮২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার আগে মহেন্দ্রনাথ কি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেননি? এই প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট করে বলা যায়, হ্যাঁ দেখেছিলেন। হয়তো চিনেও ছিলেন দুজনেই দুজনকে। মহেন্দ্রনাথের তখন মাত্র চার বছর বয়স। নিতান্তই শিশু। মায়ের সঙ্গে নৌকায় মাহেশের রথ দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে তাঁরা নামেন। হঠাৎই মায়ের হাতছাড়া হয়ে যায় শিশু। তারপর মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে শিশু কাঁদতে থাকে হাপুস নয়নে। সেই সময় এক দিব্যদর্শন মানুষ তাঁকে নিজের কোলে তুলে নেন, আদর করেন এবং চিৎকার করে ডাকতে থাকেন, ‘কাদের ছেলে গো, এর মা কোথায় গেলো গো?’ মহেন্দ্রনাথ স্থির প্রত্যয় ছিলেন ওই মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নন। যিনি কোলে তুলে নিয়েছিলেন আর জীবনের শেষ দিনটিতে এসে মহেন্দ্রনাথের কণ্ঠে এক মর্ম-বিদারী প্রার্থনা—‘মাগো, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও’। মা তাঁর সন্তানকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। গুরুদেবও দু-হাত বাড়িয়ে তাঁর প্রিয় সন্তানকে টেনে নিয়েছিলেন নিজের কোলে।

শ্রীম যে কথামৃত বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন তাঁর উৎস হচ্ছে মহেন্দ্রনাথের ডায়েরি। তিনি নিয়মিত ডায়েরি রাখতেন। কিন্তু কেন? তিনি নিজেই লিখেছেন, ‘সংসারে জড়িয়ে আছি, কাজে বাঁধা, ইচ্ছামতো ঠাকুরের কাছে যেতে পারি না। তাই তাঁর কথাগুলো টুকে রাখতাম, কোন্ ভাব ও পরিবেশ সৃষ্টি করতেন তাও, যাতে করে পরবর্তী সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত ঐসব কথা নিয়ে ভাবতে পারি, যেন সাংসারিক কাজকর্ম মনকে একেবারে গ্রাস করে না ফেলে। সুতরাং প্রথমত আমি নিজের উপকারের জন্যই নোটগুলি করেছিলাম’। স্বামী গম্ভীরানন্দ মাস্টার মহাশয়ের আর এক স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করেছেন, ‘আমার ছেলেবেলা থেকে ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। যখন যেখানে ভাল বক্তৃতা বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনতাম, তখনই বিশেষভাবে লিখে রাখতুম। সেই অভ্যাসের ফলে ঠাকুরের সঙ্গে যেদিন যা কথাবার্তা হত, বার-তিথি-নক্ষত্র-তারিখ দিয়ে লিখে রাখতুম’।

কথামৃতের মাধ্যমে বাংলাদেশের অনেক নামকরা মানুষই আজ বঙ্গজনের কাছে জীবন্ত হয়ে বারবার দেখা দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথাই ধরা যেতে পারে। এত বড়ো মাপের মানুষ ব্যক্তিজীবনে কেমন ছিলেন, তাঁর কথাবার্তা কেমন ছিল, কেমন ছিল তাঁর ঘরদোর—এসবই আমাদের অজানা থেকে যেত, যদি না শ্রীম সেসব বিবরণ কথামৃতের পাতায় নিপুণভাবে পরিবেশন করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে দেখা করতে সঙ্গে ছিলেন শ্রীম। সে দিন ছিল ১৮৮২ সালের ৫ আগস্ট। এরকম দু-জন মানুষের মিলন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। আর সেই ঘটনাকে ধারণ করে রেখেছে কথামৃত। সে দিক থেকে বিচার করলে কথামৃত বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতি-সমাজজীবনের এক প্রত্যক্ষ দলিল। এক জীবন্ত ইতিহাস।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ শুধুই রবীন্দ্রনাথের পিতা হিসেবে বাংলা ও বাঙালির কাছে বেঁচে থাকতেন। নির্মম হলেও এটাই সত্য। অথচ, কথামৃতের দৌলতে তিনি আজও জীবন্ত সত্তায় বেঁচে আছেন, যেমন বেঁচে আছেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ব্রাহ্মনায়ক কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং এরকম আরও অনেকেই।

কলকাতার চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, এশিয়াটিক সোসাইটি, গড়ের মাঠ—সেকালের এইসব খণ্ড চিত্র কথামৃত অক্ষয় করে রেখেছে। সমকালের ইতিবৃত্তকে কথামৃত চিরকালের ইতিহাসে রূপান্তরিত করেছে। সেইজন্যই কথামৃতের কোনও তুলনা নেই, কথামৃতের কোনও বিকল্প নেই।

এতটাই সমৃদ্ধ হলাম যে,টা কোথায় প্রকাশক করা সম্ভব নয়।

এতটাই সমৃদ্ধ হলাম যে, তা কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

জয় শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস।

শ্রদ্ধেয় প্রণবেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের এই মহান ও নিখুঁত গবেষণা নির্যাশিত বহু অজানা তথ্য জেনে যারপরনায় উপকৃত হলাম।