শান্তিনিকেতনের কথা খুব অল্প বয়সেই শুনেছি। কিন্তু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দ থেকে। ১৯১৬-১৭ সাল থেকে বছর দুই শান্তিনিকেতনেই বাস করেছি। তারপরও বহুদিন যাওয়া আসা নিয়তই ছিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বাল্যকালে যখন আশ্রমে গিয়েছি তখন কলকাতার খুব বেশী লোক শান্তিনিকেতনে যেতেন না। আমার পিতা এই বিদ্যালয়ের একজন বিশেষ হিতৈষী ছিলেন বলে আমরা জানতাম সেখানে কিছু দিন থেকে প্রাচীন আদর্শে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয় চলছে, ছেলেরা তাপস বালকের মত সাত্ত্বিক ভাবে সেখানে ব্রহ্মচর্য্য পালন ও অধ্যয়নাদি করে। তারা নিরামিষ আহার করে, পায়ে জুতা দেয় না, সূর্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করে উপাসনায় বসে, গুরুকে প্রত্যহ প্রণাম করে, বৃক্ষতলে বসে পাঠাভ্যাস করে। অল্প বয়সে আদর্শের দিকে মানুষের মন সহজে ধাবিত হয়, যদি সেই রকম আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ থাকে। কাজেই এই রকম বিদ্যালয়ের কথা শুনে তা দেখবার জন্য আমাদের খুবই আগ্রহ হত। একদিন শুনলাম সেবার দোলের সময় সেখানে রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’ নাটক অভিনীত হবে, কবি স্বয়ং অভিনয়ে যোগ দেবেন। আমরা স্থির করলাম, ‘রাজা’ অভিনয় দেখতে যাব। তখনকার দিনে বয়স্কা মহিলারাই নিঃসঙ্গ বেড়াতে অভ্যস্ত ছিলেন না। কাজেই আমাদের মত কয়েকটি অল্পবয়স্কা বালিকার দল বেঁধে কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে আমার পিতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাই আমার বন্ধুরা আমার পিতাকে ধরে বসলেন তাঁদের শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবার জন্য। তাঁকে সহজেই রাজি করা গেল। তখন আমরা মহোৎসাহে যাত্রা করলাম। এই থেকেই কলকাতার মেয়েদের আশ্রমে বেড়াতে যাওয়া সুরু হয়।

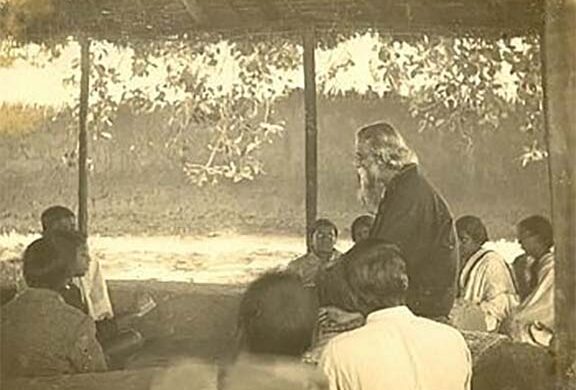

শাল ও আমলকী বাগানের ভিতর খোড়ো ঘরের কোলে এত বড় একটা আদর্শ নিয়ে যে বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে একেবারে তার মাঝখানে এসে পড়ে চমকিত হয়ে গেলাম। পল্লীগ্রাম আর খড়ের ঘর ত আগেও অনেক দেখেছি। কিন্তু একেবারে অন্য রকম। উন্নতশীর্ষ শালগাছের পিছনে লম্বা মাটির ঘরে খড়ের চাল, কোথাও কোনো আবৰ্জ্জনা পড়ে নেই, চক্ষু কর্ণ বা নাসিকার পীড়াদায়ক কোনো কিছু আশেপাশে দেখা যায় না। ভোরে উঠে দেখি আধ অন্ধকারে ছেলেরা আসন হাতে করে একটু দূরে দূরে ধ্যানে বা উপাসনায় বসতে চলেছে। ধ্যানের পর সকলে সমবেত হয়ে “ওঁ পিতা নোহসি” মন্ত্র বলছে। সবই নূতন লাগে। আহারের সময় ছেলেরা নিজের নিজের বাসন হাতে করে খেতে চলেছে, খাবার পর নিজেরাই নিজেদের বাসন মেজে ধুয়ে রাখছে। সব কাজই ছেলেরা নিজেরা করে; এমন কি রান্না ভাঁড়ার তদারক করবার পালাও বড় ছেলেদের থাকে। ছেলেরা যদি কোনো দোষ করত, তবে তার শাস্তিবিধানও ছিল ছেলেদেরই উপর। তাদের বিচার সভা বসত। সভায় যা স্থির হত সেই মত শাস্তি হত।

সেকালের শান্তিনিকেতন এখনকার মত বিরাট ব্যাপার ছিল না। আশ্রমপতিকে ঘিরে থাকতেন কয়েকটি অধ্যাপক সপরিবারে আর কয়েকটা বড় বড় ঘরের ছেলেরা। তখন বিশ্বভারতী গড়ে ওঠে নি, মেয়েদের শ্রীভবনও ছিল না, তবে অধ্যাপকদের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একই ক্লাশে পড়তেন। ক্রমে ক্রমে ২/৪টি করে বাইরের মেয়ে আসতে থাকে। ১৯২৩শে বোধহয় ৮/১০টি বাইরের মেয়ে হয়েছিল। আমিও তখন আশ্রমের ছাত্রী।

আমরা যেবার প্রথম গেলাম ১৯১১তে তখন অধ্যাপক বলতে দেখেছিলাম ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, জগদানন্দ রায়, নেপাল চন্দ্র রায়, কালীমোহন ঘোষ, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আর কয়েকজনকে। তখন অধ্যাপকদের গুরুপল্লী ছিল না। ছাত্রদের ঘরের কাছেই ২/১টি কুটিরে এক একখানা ঘর নিয়ে এঁরা কেউ একলা কেউ বা সপরিবারে বাস করতেন। জগদানন্দ বাবুর মত দুই একজনের আলাদা কুটিরও ছিল। মনে হচ্ছে আশ্রমের রান্নাঘর থেকে অধ্যাপকদের খাবার আসত, বাড়ীতে বোধহয় বেশী রান্না করতে হত না। রান্নাও অত্যন্ত সাদাসিধা। বোলপুরের বাজারে বা শান্তিনিকেতনের আশে পাশে তরিতরকারী বিশেষ পাওয়া যেত না। ডাল আর দুই রকম আলুর তরকারি এই ছিল সর্ব্বদার খাবার। সঙ্গে দই দুধ একটু থাকত। আশ্রমবাসী বা অতিথি অভ্যাগতের এতে কিছু দুঃখ দেখা যেত না।

প্রথম বার ‘রাজা’ অভিনয় হয় মাটির ‘নাট্য ঘরে’। খড়ের চালার তলায় রঙ্গমঞ্চ। নবীন কিশলয় ও সদ্যতোলা পুষ্পদলে ঝলমল করছে। গান ও অভিনয় যেন আতসবাজির ফুলের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। কলকাতার ছেলেমেয়েরা যারা থিয়েটার আগে দেখেছে তাদের দেখা অভ্যাস ছিল বিরাট স্টেজে ঘরবাড়ী নদী পর্ব্বত আঁকা চিত্রিত পটের সামনে শমা চুমকি শোভিত পোষাক পরে নটনটীদের অভিনয়। কিন্তু এখানে দেখলাম নতুন রকম অভিনয় পদ্ধতি। রঙ্গমঞ্চ বলতে পুষ্পপল্লব শোভিত উঁচু একটি দাওয়ার মত জায়গা। অভিনেতাদে পোষাক হাল্কা রঙের হাল্কা কাপড় চোপড়। যাঁরা রাজা সেজেছেন তাঁদের সাজপোষাক মূল্যবান, কিন্তু সেকালের থিয়েটারওয়ালারা এ সব দেখলে বিশেষ মূল্য দিতেন না। আড়ম্বরের অভাব, কিন্তু প্রাণের প্রাচুর্য্য। গুরু ও শিষ্যদের মধ্যে সম্পর্কও একটা নূতনত্ব দেখা গেল। একই মঞ্চে দুই দলই অভিনেতা, অথচ তার জন্য আড়ষ্টতা নেই। কলকাতায় তখনও গান জিনিসটা বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে শোনাই মানুষের অভ্যাস ছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতনের গানই ছিল প্রাণ। তাই অভিনয়ে ছেলেদের গানই বাহিরের শ্রোতাদের সব চেয়ে বেশী চমক্ দিয়েছিল।

তার বহুদিন পরে বার বার কলকাতায় শান্তিনিকেতনের দল “বর্ষামঙ্গল” “মাঘোৎসব” প্রভৃতি গান শুনিয়ে শহরের মানুষদের একটু সচেতন করে তোলেন। তাই আজ পাড়ায় পাড়ায় গানের স্কুল আর তাদের নাচ গানের উৎসব। সে সব উৎসবে পোষাক আর অভিনয় সবই সেই শান্তিনিকেতনের ছাঁচে ঢালা হয়ে যাচ্ছে। আজকের কলকাতায় এগুলি আর নূতন নেই, কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে এগুলি ছিল অজানা। তখন স্কুলে ছেলেমেয়েরা বিলাতী ড্রিল আর ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি ছাড়া আর কিছু উৎসবের আয়োজন সহজে করতে পারত না। দুই একটা স্কুলে ভাল গাইয়ে কোনো ছেলেমেয়ে থাকলে তাকে দিয়ে একটা দুটো গান করানো হত। কিন্তু এরকম গানের ফোয়ারা তখন ছিল না।

আশ্রমে সে যুগে মেয়েদের পার্ট ছেলেরাই করতেন। ‘রাজা’ নাটকে দুটি মাত্র নারী চরিত্র সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা। রাণী সুদর্শনা সেজেছিলেন সুধীরঞ্জন দাস, আজ যিনি আশ্রমের উপাচার্য্য। তিনি তখন ছাত্র ছিলেন। অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীও একবার রাণী সাজেন।

এরপর ‘শারদোৎস’ ‘অচলায়তন’ প্রভৃতি অভিনয়ে ছাত্রদের সঙ্গে অন্যান্য অধ্যাপকদের অভিনয় করতে বহুবার দেখেছি। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় ছিলেন গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আজ অনেকেই জানেন না যে তিনি একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। জগদানন্দ বাবু “রাজা” “শারদোৎসব” “অচলায়তন” প্রভৃতি অনেক নাটকেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হাস্যরসাত্মক অভিনয়েই তাঁহার নাম ছিল বেশী। যদিও তিনি ছাত্রদের ছিলেন কড়া মাষ্টার।

ক্ষিতিমোহন বাবুও অনেক অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। একবার বোধহয় “অচলায়তন” নাটকে তিনি যে অংশ গ্রহণ করেন তাতে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিবাবুকে প্রণাম করেন। অভিনয়ের মধ্যে হ’লেও এই দৃশ্যটিতে অনেকে চমকিত হয়ে যান।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেকালে তাঁর প্রায় সব নাটকেই অংশ গ্রহণ করতেন। “রাজা”তে তিনি হন প্রকাশ্যে ‘ঠাকুরদাদা’। কিন্তু “রাজা” রূপেও তিনিই অন্তরাল থেকে কথা বলেন, কারণ সে “রাজা”কে চোখে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যে নৃত্যকলাতেও পটু তা আমরা এই সব অভিনয়েই আবিষ্কার করলাম। অভিনয়ের পর কোন কোন বালক বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁর মত পোষাক করে তাঁর মত নাচবার চেষ্টা করত দেখেছি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি বৃদ্ধের অংশ গ্রহণ করতেন। কেবল একবার “রাজর্ষি”তে জয়সিংহ সেজেছিলেন একেবারে তরুণমূর্তিতে। সে মূর্ত্তি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ভুলবেন না। সুখের বিষয় ‘জয়সিংহ’ রূপে এখনও দেখা যায়। এছাড়া একবার ‘তপতী’তে তিনি রাজা সাজেন। সে রাজাও অল্পবয়স্ক। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যখন কলকাতায় “ফাল্গুনী” অভিনয় হয়, তখন তার ভূমিকা স্বরূপ “বৈরাগ্যসাধন” নামে আর একটি ছোট অভিনয়ও হয়েছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন “কবিশেখর”। কবি যে কবি হবেন তাতে আশ্চর্য্য কিছু নেই। কিন্তু এ কবি তরুণ কবি, সাজে সজ্জায় কোনও বৈরাগ্য নেই। কবিশেখরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে অনেকেরই সময় লেগেছিল। যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় তাঁদের চমকিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের মত শক্তিমান পুরুষ স্বরচিত নাট্যে যে অভিনয় নৈপুণ্য দেখাবেন এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তিনি বালক বয়স থেকেই “বাল্মীকি-প্রতিভা” প্রভৃতিতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু মানুষ বিস্মিত হত তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখে। সাহিত্যের সৰ্ব্বক্ষেত্রেই তিনি যখন সুপ্রতিষ্ঠিত, কাব্যে, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে তাঁর নাম যখন সাহিত্যিকদের নাগালের বহু ঊর্দ্ধে তখন তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। প্রথমে নিজের পুত্র ও বন্ধুপুত্রদের নিয়েই তাঁর পিতৃদেবের এই আশ্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূত্রপাত তিনি করেন। তারই বোধহয় ১১/১২ বৎসর পরে আমরা শান্তিনিকেতন প্রথম দেখি।

এরই ভিতর এই শিক্ষালয়ের জন্য কত পরিশ্রম, কত ত্যাগ স্বীকার, কত মানুষগড়ার কাজ যে তিনি করেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। গল্প উপন্যাস থেকে সে কালে একালের মত টাকা পাওয়া যেত না। অধিকাংশ লেখাই লেখকরা বিনা পয়সায় দিতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যও অনেক স্থানে তাই ছিল। তাছাড়া তখন তিনি তাঁর নব পর্যায়ের বঙ্গদর্শনেই ‘চোখের বালি’ ‘নৌকাডুবি’ লিখেছিলেন। এরই কিছুদিন পরে প্রবাসী সম্পাদক প্রেরিত তিনশত টাকা বিদ্যালয়ের কাজের জন্য পেয়ে তিনি “গোরা” লিখতে সুরু করেন। কবির সব লেখার টাকা বিদ্যালয়ের জন্যই খরচ হত। সে টাকা তখন বেশী ছিল না। কাজেই আশ্রমপতি ও অধ্যাপকমণ্ডলী সকলেই ব্যয়সংক্ষেপ করে চলতে হত। আড়ম্বরের চেয়ে আদর্শ তখন অনেক বড় ছিল। শুধু যে মাটির ঘরে বাস আর গাছতলায় অধ্যয়ন চলত তা নয়। গাড়ী ঘোড়া আলো পাখারও কোনো সমারোহ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ পায়ে হেঁটেই সৰ্ব্বত্র ঘুরতেন। নিতান্ত বেশী দূর হলে বা অন্য কারণে যানের প্রয়োজন হলে গরুর গাড়ী ছিল সম্বল। তখন লণ্ঠনের আলোই সকলের ঘরে জ্বলত। আশ্রমে বাসকালে দেখছি কবির ঘরে ছোট একটি কেরোসিনের আলো সারা রাতই জ্বলছে। পাখা ওই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দেশেও কারুর ঘরে চলত না। কবি ত হাতপাখাও রাখতেন না।

আশ্রমের কাজের জন্য কেরানী রাখবার পয়সা না থাকায় তৎকালীন সৰ্ব্বাধ্যক্ষ বলেন কবি স্বয়ং কেরানীর কাজও করেছেন।

তিনি আশ্রমের ছেলেদের সাপ্তাহিক উপাসনায় মন্দিরে আচার্য্যের কাজ ত বরাবরই করেছেন; তার উপরে ছেলেদের সভাসমিতির অন্ত ছিল না। বেশীর ভাগই সাহিত্যসভা। এই সব সাহিত্যসভায় শিশুদের সাহিত্য-আলোচনা ও রচনা-পাঠ ইত্যাদি হত। তাতে গুরুদেবকে না হলে চলত না। তাঁর কাজ কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, অধ্যাপকদের কাজের জন্য বই তৈরী করা, তাঁদের অনুবাদ সংশোধন করে দেওয়া এবং এমন কি ছেলেদের ইংরাজি ক্লাশ পড়ানো এসব কাজও তিনি দীর্ঘদিন ধরে করেছেন। যখন ইউরোপ আমেরিকায় চলে যেতেন তখনও তাঁর মন পড়ে থাকত আশ্রমের কাছে। সেখানে কি অভাব অনটন হচ্ছে এই চিন্তা তাঁকে সর্ব্বদা ঘিরে থাকত।

এখনকার দিনের স্কুল কলেজের বেতনের সঙ্গে তখনকার তুলনা করা ঠিক নয়। তবু যে বিদ্যালয়ে বাসস্থান এবং আহার দুই পাওয়া যায় তার বেতন তখনও কম হলে চলত না। তবু সে যুগে আশ্রমবালকদের বেতন ছিল ১৮ টাকা মাত্র। বাংলা ১৩১৯ সালে যখন কবি ইলিনয়ে (U.S.A.) ছিলেন সে সময়ে বিদ্যালয়ে অর্থসঙ্কট হয়। তবু তিনি সকল ছাত্রের নিকট ২০ টাকা বেতন দাবী করেন নি। তিনি নূতন ছাত্রদের বেতন ২০ টাকা করার প্রস্তাব করেন, কিন্তু পুরাতন ছাত্রদের বিষয় অধ্যক্ষসভার সভ্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন, “বৰ্ত্তমানে যে সকল ছাত্র আছে তাহাদের অভিভাবকেরা ইচ্ছা পূৰ্ব্বক ২০ টাকা বেতন যদি না দেন তবে তাহাদিগকে রাখিতেই হইবে।”

অধ্যাপকদের বেতনের বিষয়ও চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি বলেন, “বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপকদের বেতন কম করিবার প্রস্তাব করা আমি ঠিক মনে করি না। কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজে হইতে কিছু কি ত্যাগ করিবার কথা বলিতে পারেন না? উঁহাদের মধ্যে কেহ একজন দৃষ্টান্ত দেখাইলে পথ সরল হইতে পারে।

“আমি জানি না আমাদের বিদ্যালয়ের বেতনের হার অন্যত্র অপেক্ষা বেশি কিনা, কিন্তু আমি ইঁহাদের কাহারও কাছে কিছু দাবি করিতে পারি না। ত্যাগ করিবার দাবি একমাত্র আমারই উপর আছে—বিদ্যালয়ের আইডিয়া আমাকেই ডাক দিয়াছিল অতএব যথার্থভাবে আমারই গরজ। যতক্ষণ আমার কিছু মাত্র সামর্থ্য আছে ততক্ষণ আমি অন্যের কাছে হাত পাতিতে পারি না। অতএব বিদ্যালয়ের অনটন যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার মূলে আমারই অপরাধ আছে—সেজন্য আমি অন্যকে দণ্ডনীয় করিব কি করিয়া?”

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন Nobel পুরস্কার পান, তখন তিনি ছিলেন ঋণগ্রস্ত, বিদ্যালয়েরই জন্য। নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকাই তিনি বিদ্যালয়কে দান করেন। বিদ্যালয়ের ঋণের জন্য “পাঠসঞ্চয়” নামে একটি স্কুল পাঠ্য বই দাঁড় করিয়ে তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করবেন মনে করেছিলেন। কিন্তু নোবেল পুরস্কারের আগে বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের রচনাকে বিশেষ দাম দিতেন না। “পাঠসঞ্চয়” চলল না। এরই কিছুদিন পরে এল নোবেল প্রাইজ। বিদ্যালয়ের একটা ভরসা হল।

নোবেল প্রাইজের পর রবীন্দ্রনাথের যে বিরাট সম্বৰ্দ্ধনা হয় তাতে তাঁর বহু অনুরাগী গিয়েছিলেন যাঁরা চিরদিনই তাঁকে ভালবেসেছেন। অগ্রণীদের মধ্যে ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। কিন্তু আরও এমন অনেকে গিয়েছিলেন যাঁদের অনুরাগের কোনো পরিচয় এতদিন কবিবর পান নি। তাঁর সাহিত্যি জীবনে তিনি অনেক বিরুদ্ধ ও কঠিন সমালোচনা শুনেছিলেন আজ এতবড় সম্মানের দিনে সেই বেদনার কথা তাঁর মনে বড় হয়ে জেগে উঠল। তিনি যখন সম্বৰ্দ্ধনার উত্তর দিলেন তখন বন্ধুদের সম্মানকে বড় করে না দেখে বিরোধীদের নতুন রূপকেই বড় করে দেখলেন। তাঁর বন্ধুরা এই উত্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন সে কথা আজও মনে পড়ে। কবি সেজন্য পরে বিশেষ বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে দেখা করেন এবং বলেন “আপনাদের কথা আমি বলি নাই৷ ”

যাই হোক, এর কিছুদিন পর হতে আশ্রমের কাজ বাড়তে থাকে। এতদিন বাংলার ছেলেরাই ছিল এখানের ছাত্র। এরপর অন্যান্য প্রদেশের ছেলেরা আসতে থাকে। আমরা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে দেখেছি নরভূপ ও চারুদত্ত নামে দুটি নেপালী ছেলে পড়ছে। বিজয়বাসু নামে দাক্ষিণাত্যের একটি ছেলেকে মনে পড়ে, আর একজন বয়স্ক ছেলের নাম ছিল আকুরাতি চলমায়া। সেও দাক্ষিণাত্যের—কবির ও আশ্রমের খ্যাতি বহির্জগতে ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নানাদেশের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক আসতে লাগলেন। এমন কি ইউরোপের লোকেরও অভাব হল না। এই সময় বাংলা ১৩২৫ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়। ভিত্তি স্থাপনের সময় একটি ইউরোপীয় মহিলাও সেই কাজে যোগ দিয়েছিলেন মনে আছে।

বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন অধ্যাপনা হতে আরও কয়েক মাস দেরী হয়। প্রথম দিকে দিনেন্দ্রনাথের বাংলা গান ও ভীমরাও শাস্ত্রীর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। দুই এক বছরের মধ্যে চিত্রাঙ্কনটা সুরু হয়ে গেল। স্কুলে বহুদিনই সুরেন্দ্রনাথ কর ছবি আঁকতেন। কিন্তু এখন অসিত কুমার হালদার ও বিশেষ করে নন্দলাল বসুর আগমনে পাকা শিল্পী গড়ে তোলার আয়োজন হল। কলাভবনের কাজে অনেকগুলি শিল্পী ছাত্র যোগ দিলেন। বাংলা ১৩২৯ সালে আমিও কিছু দিন চিত্রবিদ্যা চর্চ্চার জন্য কলাভবনে গিয়েছিলাম। তখন দেখেছি রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ধীরেন্দ্র দেববর্ম্মা, মণীন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমতী হাতী সিং, সবিতা ঠাকুর, গৌরী বসু, বিনায়ক মাশোজী প্রভৃতি শিক্ষার্থী কলাভবনে কাজ করতেন। কলাভবন তখন পিয়ার্সন সাহেবের বাংলোর দোতলায়। উইলি পিয়ার্সন শান্তিনিকেতন বাসের সময় এই পাকা বাড়ীটি করেন। কার্যক্ষেত্রের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ভিতর বাহিরে অনেক পরিবর্ত্তনই হতে লাগল। মাটির বাড়ীগুলি আজ বোধহয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পাকা বাড়ী একটা ছোটখাট সহরের মত। গুরুদেবও আর আগেকার মত সহজলভ্য রইলেন না। একে ত দেশ বিদেশে ঘোরার জন্য একটানা আশ্রমবাস উঠে গেল। তার উপর বয়স বাড়া, বাইরের কাজ বাড়া ইত্যাদির জন্য তাঁকে এমনি পাহারা বেষ্টিত করে রাখা সুরু হল যে যারা এক সময়ে যে কোনো সময়ে তাঁর কাছে যেতে পারত তারাও বিনা অনুমতিতে তাঁর দর্শন পাবার কোনো আশা রাখত না। অভিমানী ভক্তরা দূরে দূরেই থাকত। বুঝত পরিবর্তনই জগতের নিয়ম। পুরাতন দূরে চলে যায় নূতন এগিয়ে আসে। একই জীবনের এক এক পর্ব্বে এক এক রকম ছবি সংসার পটভূমিকায়।

তারপর যখন জীবন নাট্য শেষ হয়ে যায় তখন পুরাতন যারা ক’দিনের জন্য পিছনে পড়ে থাকে তারা যেটুকু পেয়েছিল তার জন্য নিজেদের ধন্য মনে করে, যা পায়নি তার জন্য দুঃখ করে না যদি অবশ্য অতিলোভী না হয়।