রবীন্দ্রনাথকে রঙকানা আমরা বলিনি, তিনি নিজের মুখেই তাঁর আংশিক বর্ণান্ধতার কথা স্বীকার করে গেছেন।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা রানী চন্দের স্মৃতিকথাধর্মী বইয়ে, প্রশান্তকুমার মহলানবিশের স্ত্রী নির্মলকুমারী মহলানবিশের স্মৃতিকথায়, রবীন্দ্রনাথের আংশিক বর্ণান্ধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যে লাল রঙের ফুল ভালো করে দেখতে পেতেন না, নীল ফুল সহজেই তাঁর নজরে পড়ত, তা তিনি নিজের মুখে স্বীকার করেছিলেন দুজনের কাছেই।

রানী চন্দ তাঁর লেখা বই ‘গুরুদেব’-এ লিখেছেন, “ গুরুদেব বলতেন তিনি নাকি রঙ-কানা, বিশেষ করে লাল রঙটা নাকি তাঁর চোখেই পড়ে না। অথচ দেখেছি অতি হালকা নীলও তাঁর চোখ এড়ায় না। একবার বিদেশে কোথায় যেন ট্রেনে যেতে যেতে তিনি দেখেছেন অজস্র ছোটো ছোটো নীলফুল ফুটে আছে রেল-লাইনের দুধারের ঘাসে। গুরুদেব বলতেন, আমি যত বউমাদের ডেকে ডেকে সে ফুল দেখাচ্ছি তাঁরা তা দেখতেই পাচ্ছিলেন না। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলুম এমন রঙও লোকের দৃষ্টি এড়ায়!”

বিশিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ববিদ আই এস আই-য়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্তকুমার মহলানবিশের স্ত্রী নির্মলকুমারী মহলানবিশ কবিগুরুর বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর লেখা ‘বাইশে শ্রাবণ’ বইয়ে কবিগুরুর স্মৃতি রোমন্থন করেছেন এভাবে, — “তিনি নীল রঙের বড়ো ভক্ত ছিলেন। বলতেন, ‘সব রঙের মধ্যে নীল রঙটাই আমার মনকে বেশি করে নাড়া দেয়।’

পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে উনি রঙ-কানা ছিলেন। লাল রঙটা বেশি চোখে পড়তো না, মানে লাল আর সবুজের বেশি পার্থক্য বুঝতে পারতেন না। কিন্তু কোনো জায়গায় নীলের একটু আভাসমাত্র থাকলেও সেটি তাঁর দৃষ্টি এড়াতো না। বাগানে ঘাসের মধ্যেও খুব ছোট নীল রঙের জংলী ফুল ফুটে থাকলে ঠিক ওঁর চোখে পড়তো, বলতেন, ‘দ্যাখো দ্যাখো, কী চমৎকার ফুলটা’। হাসতেন আর বলতেন, ‘কী আশ্চর্য। এতো স্পষ্ট জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ না? আমি তোমার লাল ফুল ভালো দেখতে পাইনে বলে আমাকে ঠাট্টা করো।…”

কবিগুরু যে আংশিক বর্ণান্ধ ছিলেন, তা কবি নিজে স্বীকার না করলে কেউ অবশ্য জানতেই পারতেন না।

শিলাইদহ থেকে ভাইঝি (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা) ইন্দিরাকে লেখা অসংখ্য চিঠির একটিতে (১৮৯৪, ছিন্নপত্র) কবিগুরু লিখেছেন, “কত রকমেরই যে রঙ চতুর্দ্দিকে ফুটে উঠেছিল সে আমার মতো সুবিখ্যাত রঙকানা লোকের পক্ষে বর্ণনা করা ধৃষ্টতামাত্র…”।

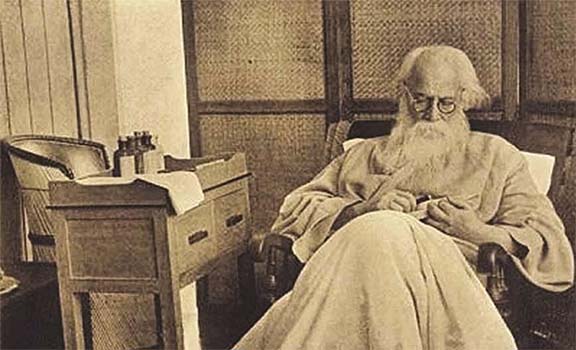

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আংশিক বর্ণান্ধ। তিনি লালকে সবুজ দেখতেন। শুধু সবুজ নয়, হলুদ ও বাদামিও দেখতেন। এইজন্যে তাঁর আঁকা ছবিতেও এর প্রতিফলন হয়েছে। যদিও কবিগুরু ৬৭ বছর বয়সে ছবি আঁকা গুরুত্বসহকারে শুরু করেন। তার আগে কবিতার কাটাকুটিকে একটি আকার দেওয়ার অভ্যাস ছিল তাঁর। কখনও তা অতিপ্রাকৃতিক জীবজন্তু ও প্রাগৈতিহাসিক মনুষ্য-অবয়ব হত।

কবির জন্মশতবার্ষিকী হয় ১৯৬১-তে। তখন অস্ট্রিয়াজাত আমেরিকান লেখিকা-সমালোচক ও ইতিহাসবিদ স্টেলা ক্রামরিশ জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত ‘ড্রইংস অ্যান্ড পেন্টিংস অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর’-এ লিখেছিলেন, “রবীন্দ্রনাথ বলতেন তিনি রঙকানা, লাল আর সবুজ তিনি একই রকম দেখতেন। তবুও তাঁর ছবিতে লাল ও সবুজ পাশাপাশি অবস্থান করেছে এবং মাত্রা ও ঘনত্ব আলাদা থেকেছে।”

লেখক ও চিত্রসমালোচক শোভন সোম ১৯৮২ তে অনুষ্টুপ থেকে প্রকাশিত ‘শিল্পী, শিল্প ও সমাজ’ নামক বইটিতে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে আংশিক বর্ণান্ধ বা ‘প্রোটানোপ’ বলে অভিহিত করেছিলেন। পরের বই ‘তিন শিল্পী’-তেও (বাণীশিল্প, ১৯৮৫) এই বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন।

এরপর ১৯৮৭ সালে চক্ষুচিকিৎসক জ্যোতির্ময় বসু আর ডব্লিউ পিকফোর্ড একটি গবেষণাপত্র লেখেন ‘কালার ভিশন অ্যান্ড এসথেটিক প্রবলেমস ইন পিকচারস বাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’। এতে অনেক নতুন আলোকপাত করা হয়েছিল। যার সূত্র ধরে ১৯৯৭-এ বেরোয় কেতকী কুশারী ডাইসন ও সুশোভন অধিকারীর লেখা ‘রঙের রবীন্দ্রনাথ’। এই ঢাউস বইটি অনেক দিক থেকে অভিনব। আবির্ভাবেই সাড়া ফেলে। কবির জীবন ও সাহিত্য তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন, তিনি বর্ণান্ধ ছিলেন। শোভন সোম যেখানে বলেছেন তিনি ‘প্রোটানোপ’ ছিলেন, কেতকী কুশারী ডাইসন এক ধাপ এগিয়ে তাঁকে নিয়ে চক্ষুচিকিৎসকদের মতামতও দিয়েছেন, তাঁর বইয়ে।

সাহিত্য থেকে তো বটেই, কবির জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, চিঠিচাপাটি থেকেও তিনি অনুসন্ধিৎসু তথ্য উদ্ধার করেছেন।

এর মধ্যে রোম্যা রোঁলার সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকারের কথা আছে। এই ফরাসি বিদ্বজ্জনও তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন, নীল ছিল কবির পছন্দের রঙ।

ইতালিতে গিয়ে কবি লাল পপিফুলের সমারোহ দেখেও নীরব থাকলেন কেন, সেটাও তাঁর বর্ণান্ধতার পক্ষে সওয়াল করছে। তিনি ইতালিতে দু’ধরনের আঙুরের কথা লিখেছেন, সাদা আর কালো। কেতকী এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, লাল আঙুরকে কবি কালচে দেখেছিলেন বর্ণান্ধতার কারণে।

আমরা সকলেই কোনও না কোনও বর্ণান্ধ ব্যক্তিকে চিনি, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বা পরিবারেই কেউ হয়ত কালারব্লাইন্ড বা সিভিডি রোগি আছেন। পুরো কথাটি হল Colour Vision Deficiency রোগি। বর্ণান্ধ লোকেরা সাধারণত অদ্ভুত রঙের কম্বিনেশনযুক্ত পোশাক পরে থাকেন, যেটা সাধারণ মানুষের চোখে অদ্ভুত ঠেকে। এটা জানলে আশ্চর্য হতে হবে যে সারা বিশ্বের প্রতি ক্লাসরুমে গড়ে একজন করে বর্ণান্ধ ছাত্র থাকে।

প্রতি বারো জন ছেলের মধ্যে একজন আর প্রতি ২০০ জন মেয়ের মধ্যে একজন বর্ণান্ধ থাকে। বর্ণান্ধতা হল এক্সলিঙ্কড রিসেসিভ ডিসর্ডার। মেয়েদের যেহেতু দুটি এক্স ক্রোমোজোম, তাদের ভোগার চান্স কম। কারণ দুটি এক্স ক্রোমোজোমই তাহলে ত্রুটিযুক্ত হওয়া দরকার। বাস্তবে তার সম্ভাবনা কম। অপরপক্ষে ছেলেদের সেক্স ক্রোমোজোম এক্স আর ওয়াই। যেহেতু তাদের একটিই এক্স ক্রোমোজোম, সেটিতে গোলমাল থাকলেই অশেষ ভোগান্তি। তাই মেয়েরা কম ভোগে, ছেলেরা বেশি ভোগে সিভিডি-তে। আর, একজন বর্ণান্ধ মায়ের পুত্রসন্তান সর্বদাই বর্ণান্ধ হবে।

কালার ব্লাইন্ডনেস বা সিভিডি বা বর্ণান্ধতা একটি জিনগত ব্যাধি যেখানে কোন সেল (Cone cell) রঙের কুলগোত্র চিনতে অপারগ হয়, এক্স ক্রোমোজোমের ডি এন এর ত্রুটিযুক্ত জিনপরম্পরার জন্যেই এটা দেখা যায়।

আমাদের রেটিনায় তিন প্রকার কোন সেল থাকে। কেউ লাল, কেউ সবুজ, কেউ নীল রঙ চিনতে পারে। সিভিডি কেসে এই কোন সেল-গুলির যে কোনও একটি টাইপ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিচারের ক্ষমতা হারায়। এইজন্য মস্তিষ্ক কোন্ রঙের আলোকরশ্মি তার সংকেত পায় না। রঙের পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

বর্ণান্ধ ব্যক্তিদের সাধারণত লাল, সবুজ, বাদামি, কমলা আর হলদে রঙ দেখতে অসুবিধে হয়। সবগুলিই পাঁশুটে সবুজ লাগে তাদের কাছে। নীল রঙ আর পার্পল (নীলাভ লাল) রঙকে একই লাগে বর্ণান্ধদের কাছে। প্যাস্টেল কালার গ্রে বা ধূসর লাগে। সবুজ-ঘাটতিযুক্ত লোক সবুজকে ধূসর বা গোলাপী দেখে, লাল-ঘাটতিযুক্তরা লালকে কালো বা সবুজ দেখে। স্কুলে রঙ চেনার প্রয়োজনীয়তা আছে বৈকি।

সাধারণ বর্ণবোধসম্পন্ন ছাত্রের কাছে রঙ একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস, কিন্তু একজন বর্ণান্ধ ছাত্রের কাছে রঙ একটি দুঃস্বপ্নমাত্র। আত্মবিশ্বাসকে এক ধাক্কায় অনেকটা কমিয়ে দেয় রঙ চেনার অক্ষমতা। জ্ঞানার্জন-প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায় বর্ণান্ধতা। সাধারণ, সিলি মিসটেক করে তারা। শিক্ষকের নির্দেশ পালনে শ্লথতা বা দীর্ঘসূত্রতা দেখা যায় বর্ণান্ধদের মধ্যে। ক্রমে ক্রমে তাদের মনের মধ্যে দেখা দেয় হতাশাবোধ, এবং অনিবার্য ক্রোধ। পারফর্মেন্স খারাপ হয় ক্রমশ।

জীবনস্মৃতি বইয়ে কবিগুরু লিখেছেন, “ইস্কুলে আমি কোনোদিন পুরস্কার পাই নাই, একবার কেবল সচ্চরিত্রের পুরস্কার বলিয়া একখানা ছন্দোমালা বই পাইয়াছিলাম।”

রবীন্দ্রনাথ রঙ না চেনায় মাঝে মাঝেই তাঁকে বিরাট বিড়ম্বনায় পড়তে হত। এর ফলে তাঁর জুটত সহপাঠীদের উপহাস, ব্যঙ্গবিদ্রুপ। যা তাঁকে একাকী, দলছুট করে তুলেছিল। তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন, সেই হতাশা থেকে জন্ম নিত ক্রোধ। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে (মতান্তরে ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি) তার সাক্ষ্য তিনি নিজেই রেখেছেন। বারান্দার এক কোণে একটি চৌকির উপর বসে সামনে কাঠের গ্রিলের উপর তাঁর মাস্টারি ফলাতেন তিনি। কোন গ্রিলটা ভালোছেলে, কোনটা দুষ্টু ছেলে, কোনটা বুদ্ধিমান, কোনটা বোকা, সেটা তিনি চিহ্নিত করে নিয়েছিলেন। দুষ্টু গ্রিলের উপর তাঁর কাঠি বা বেতের প্রহারের লীলা তিনি নিজমুখেই ব্যক্ত করে গেছেন। এক বিজাতীয় ক্রোধ জন্ম নিত তাঁর সুকুমার ছাত্রমনে। এটা যে শিক্ষক ও সহপাঠীদের উভয়ের উপরই, তা বেশ বোঝা যায়।

নর্মাল স্কুলে এসে তাঁর অবস্থা আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন ছাত্রদের সঙ্গে তিনি মিশতে পারতেন না। ছাত্ররা অধিকাংশই গালিগালাজে অভ্যস্ত ছিল, তাদের কাছে বালক রবিকে নিয়ত অপমানিত হতে হত। তাই তিনি সহপাঠীদের সংস্রব এড়িয়ে চলতেন। ছুটির সময় বাড়ির চাকরকে নিয়ে দোতলার রাস্তার দিকের বারান্দায় একটি জানলার ধারে বসে থাকতেন। কারোর মুখোমুখি হতে চাইতেন না বলেই বাকিদের নিষ্ক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করতেন।

কেন কবি মিশতে পারতেন না, তা নিয়ে আধুনিক গবেষকরা অনেকেই অনেক তত্ত্ব দেবেন। এমনকি অটিজিম বা ডিসলেক্সিয়ার মতো বলিউডি তত্ত্বও কেউ দিতে পারেন। আমার মতে ওসব কিছুই নয়, বর্ণান্ধতাই তাঁকে সমস্যায় ফেলত। বর্ণান্ধ ছাত্ররা রঙ ঠিকমতো (বিশেষত লাল আর সবুজ) চিনতে না পারায় আউটডোর বা ইনডোর গেমসে অংশ নিতে চায় না। বোর্ড গেম, ম্যাচিং গেম, মেমোরি গেমে তারা অস্বস্তি বোধ করে।

বালক রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে নর্মাল স্কুলে পড়তেন (১৮৭০-৭৫-এর মধ্যে কোনও এক সময়ে), সে সময় বর্ণান্ধতার ধারণাটিই পরিষ্কার ছিল না। লাল জিনিসকে কেউ সবুজ বললে তাকে খ্যাপা-পাগল বলে তিরস্কার করা হত। কেউ মিশতে চাইত না। মাস্টারমশাইরাও অকথা-কুকথা বলতেন, অশ্রাব্য গালিগালাজ করতেন। ঠিক এই জিনিসটাই রবীন্দ্রনাথের উপর ঘটেছিল নর্মাল স্কুলে। ইন্ডোর ও আউটডোর গেমসে অংশ নিতে চাইতেন না রঙ গুলিয়ে ফেলার ভয়ে। ফলে সহপাঠীদের কাছে একঘরে হয়ে পড়েছিলেন। এক মাস্টারমহাশয় ক্লাসে এত অশ্রাব্য গালি দিতেন যে তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তরই দিতেন না। সকলের শেষে লাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসে থাকতেন।

এত বিরূপতা সত্ত্বেও বাংলায় তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন মধুসূদন বাচস্পতি স্যারের কাছে। কারণ বাংলায় রঙের ব্যাপারই নেই, ব্যাখ্যা আর ভাবসম্প্রসারণ করেই নম্বর পাওয়ার উপায় আছে, ভূগোলের ম্যাপের মতো, ইতিহাসের সচিত্র চরিত্রের মতো বিপজ্জনক জিনিসে রঙটঙ গুলিয়ে ফেলে বিড়ম্বনায় পড়তে হতো না তাঁকে।

সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ফাদার ডি পেনারান্ডা তাঁর এমনই মন খারাপ করে বসে থাকার সময়ে একদিন উঠে এসে তাঁর পিঠে সস্নেহ হাত রেখে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর শরীর খারাপ কিনা। রবীন্দ্রনাথের চোখে স্পেনদেশীয় এই ফাদার ছিলেন এক আদর্শ শিক্ষক।

আজকাল যেমন বর্ণান্ধ ছাত্রছাত্রীকে প্রথমেই শনাক্ত করার উপায় বেরিয়েছে ক্লাসে, ঊনিশ শতকের শেষে তেমন কোনও উপায় ছিল না। আজকাল কেউ বর্ণান্ধ (আংশিক বা পুরো) কিনা ধরার জন্যে বিদেশে শিক্ষকরা তার উপর লক্ষ রাখেন।

রঙকানা হওয়া তো আর অপরাধ নয়। তাই আজকাল বিদেশে অনেক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বর্ণান্ধ পরীক্ষার্থীকে সাধারণ বর্ণবোধযুক্ত ‘রিডার’-এর সাহায্য নিতে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এটা চালু হয়েছে কিনা জানি না। রবীন্দ্রনাথ আংশিক রঙকানা হওয়ার কারণেই স্কুল ছেড়েছিলেন কিনা, সেটা নিয়ে আরও গবেষণার অবকাশ আছে। এটা নিয়ে কেউ পিএইচডিও করতে পারেন।