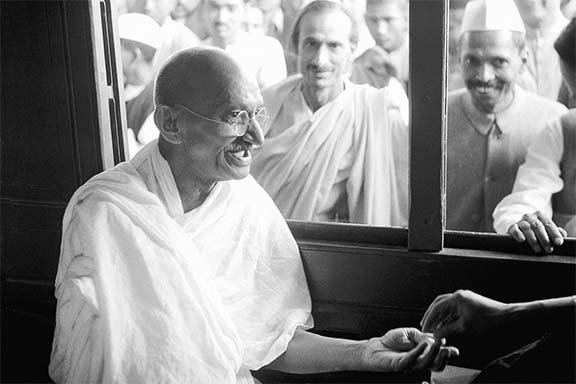

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন বিশ্ববিবেক এবং সর্বকালের একজন বিশিষ্ট মানবতাবাদী। ভারত আরও মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব বিশ্বকে উপহার দিয়েছে। কিন্তু একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া মানবজাতির চিন্তা ও কাজের উপর গান্ধীজির মতো আর কেউই প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। বিখ্যাত দার্শনিক ও ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের মতে, ‘Gandhiji was the immortal symbol of love and understanding in a world wild with hatred and torn by misunderstanding.’ অর্থাৎ গান্ধীজি ছিলেন ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা বিদীর্ণ ও ঘৃণ্য বন্য পৃথিবীতে ভালোবাসার ও বোঝাপড়ার এক অমর প্রতীক। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বি এস শর্মার মতে, গান্ধীজি নৈতিকতার সাথে রাজনীতিকে মিশ্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সত্য এবং অহিংসার মূল্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। গান্ধীজির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মত আদর্শ সমূহ মানুষকে এক সুস্পষ্ট নৈতিক জীবনের সন্ধান দেয়, সুস্থ, সুন্দর জীবনের পথনির্দেশ করে। এ ছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিবাদ, সংঘাত ও উত্তেজনা প্রশমনের প্রাতিষ্ঠানিক উপায় ও পদ্ধতির সন্ধানও তাঁর মতাদর্শের মধ্যে পাওয়া যায়। স্বল্প পরিসরে গান্ধীজির ভাবনার কয়েকটি দিক সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—

১) গান্ধীজি ছিলেন সামগ্রিকভাবে সত্যাগ্রহী। এই কারণে অর্থাৎ সত্যাগ্রহী হিসেবে তিনি ছিলেন অহিংস নীতির অনুগামী। গান্ধীজির ভাবনায়, অহিংসা হলো ইতিবাচক ধারণা। অহিংসার মধ্যে কোনওরকম স্বার্থপরতা, তিক্ততা ও অহংবোধ থাকে না। অসৎ চিন্তা পরিহার, মিথ্যাচার ও ছলচাতুরী বর্জন, প্রাণশক্তির বিকাশ প্রভৃতির মধ্যেই আছে অহিংসার নীতি। অহিংসা দুর্বলের হাতিয়ার নয়, সবলের অস্ত্র। একমাত্র সাহসী মানুষই অহিংসার আদর্শের অনুগামী হতে পারে। গান্ধীজি বলছেন, হিংসা ডেকে আনে হিংসা, ঘৃণা ডেকে আনে পাল্টা ঘৃণা। হিংসা প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। অহিংসার মাধ্যমে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অবসান ঘটানো সম্ভব।

২) গান্ধীজির সত্যাগ্রহ দর্শনের অবদান অস্বীকার করা যায় না। সত্যাগ্রহ হলো এক সুসংহত জীবনদর্শন। সত্যাগ্রহ হলো এক আত্মিক শক্তি। সমস্ত ধরনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে এই আত্মিক শক্তির সক্রিয় ভূমিকার কথা বলা হয়। সত্যাগ্রহীর মধ্যে সৈনিকের সমস্ত গুণ বর্তমান থাকবে, কিন্তু হিংসা বা ঘৃণা থাকবে না। ধনসম্পদে আসক্তি থাকবে না। দারিদ্র্য সত্ত্বেও সত্যাগ্রহী হবে নির্ভীক। সত্যাগ্রহ প্রতিরোধকারীরা প্রতিপক্ষকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত দেখতে চায়। সত্যাগ্রহের মধ্যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ইচ্ছা থাকে না, থাকে না অরাজকতা সৃষ্টি করার কোনও অভিপ্রায়। প্রয়োজন হলে সত্যাগ্রহী অম্লানবদনে দুঃখ-দণ্ড ভোগের জন্য মানসিকভাবে তৈরি থাকবেন। সত্যাগ্রহ অনুশীলনের উপায় পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রতীকী বা আমরণ অনশন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ধরনা, ধর্মঘট, বিদেশি দ্রব্যসামগ্রী বয়কট, সরকারি অনুষ্ঠান বয়কট, সম্মানসূচক উপাধি প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি। গান্ধীজির নেতৃত্বে তিনটি অবিস্মরণীয় গণআন্দোলন হয়েছিল। প্রথম আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আরম্ভ হয়েছিল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আন্দোলন হিংসাত্মক হওয়ার ফলে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলো, এই প্রত্যাহার নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে দ্বিতীয় ব্যাপক গণআন্দোলন হলো— আইন অমান্য আন্দোলন (গান্ধীজির ঐতিহাসিক ডান্ডি অভিযান)। তৃতীয় গণআন্দোলন— ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২)। এই আন্দোলন অবশ্য হিংসাত্মক আকার নিয়েছিল, যার জন্য ব্রিটিশ সরকারের দমনপীড়ন নীতি দায়ী। গান্ধীজি প্রথম পথ দেখালেন, পরাধীন দেশে কীভাবে মূলত শান্তিপূর্ণ ও অহিংসা পথে সত্যাগ্রহের আদর্শকে সামনে রেখে ব্যাপক গণআন্দোলন সংগঠিত করা যায়।

৩) রাজনীতির চিন্তা জগতে মহাত্মা গান্ধী কিছু অভিনব অবদান রেখে গেছেন। এইরকম একটি বিষয় হলো গান্ধীজির সর্বোদয় তত্ত্ব। এই কথাটির উৎপত্তি হলো দুটি শব্দ— ‘সর্ব’ এবং ‘উদয়’। অর্থাৎ সকলের কল্যাণ। সর্বোদয়ের মধ্যে সকলের কল্যাণের ধারণা নিহিত আছে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর আত্মকথায় গান্ধীজি তাঁর ‘সর্বোদয়’ ধারণাটির তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন— ক) সমষ্টির কল্যাণের মধ্যেই ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত। খ) জীবিকা অর্জনের অধিকার সকলের সমান। গ) শ্রমভিত্তিক জীবনই হলো সার্থক জীবন। কারণ শ্রমের গুরুত্ব সর্বাধিক। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজি রাষ্ট্রক্ষমতাকে সংকুচিত করে ‘গ্রাম স্বরাজের’ কথা বলেছেন, যে ধারণাটি আজকের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিসরের অভাবের জন্য এই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

৪) গান্ধীজি পুঁজিবাদ ও অর্থনৈতিক স্বৈরতন্ত্র (কমিউনিস্ট অর্থনীতি) উভয়েরই বিরোধী ছিলেন। সামাজিক সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রাখার বিরোধিতা করেছেন। সামাজিক ধনসম্পদকে তিনি অছির অধীনে রাখার সুপারিশ করেছেন। সমাজে আয় ও সম্পদের বণ্টনের বৈষম্য দূর করা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে সম্পত্তির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করতে হবে। অছি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হতে পারে। এই অছি ব্যবস্থা গান্ধীজির ধ্যানধারণার আরও একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য।

গান্ধীজির ভাবনাচিন্তার সমালোচকের অভাব নেই। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ ও সর্বোদয় দর্শন নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। গান্ধীজির সংসদীয় গণতন্ত্রের সমালোচনা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। গান্ধীজি ছিলেন একইসঙ্গে কর্মবীর ও দার্শনিক। আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে গান্ধীজির অহিংসা, শান্তি ও সেবার আদর্শ সমগ্র মানবসমাজকে পথ দেখাবে। গান্ধীজির সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাঁর সন্ন্যাসীসুলভ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বলা যেতে পারে, গান্ধীজি হলেন রাজনীতিবিদদের মধ্যে সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে রাজনীতিবিদ।

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মৌলানা আজাদ কলেজ, কলকাতা