সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমস্ত মনীষীগণ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপারে তাদের মতামতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভগবানচন্দ্র বসু স্মরণযোগ্য। আর তাঁরই কৃতিসন্তান জগদীশচন্দ্র বসু। যাঁকে আমরা চিনি একইসঙ্গে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক হিসেবে, তাঁর আবিষ্ক্রিয়া তখনই সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। আর তিনি গর্ববোধ করেছিলেন একজন ভারতীয় হিসেবে। ভারতের সাংস্কৃতিক — সাহিত্যিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আমাদের চিরকাল স্মরণ রাখতে হবে। ব্রিটিশ অধীন ভারতবর্ষ’ নাকি বিজ্ঞান চর্চায় পিছিয়ে, এটা ছিল বিদেশীদের মত। আর তাকে মিথ্যে প্রমাণ করেছিলেন দুই বাঙালি জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁদের বহমান পথে এরপরে আরো অনেকে বিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে এসেছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের সময় লিখেছেন মাতৃভাষা প্রেমের কথা। “…প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল”।

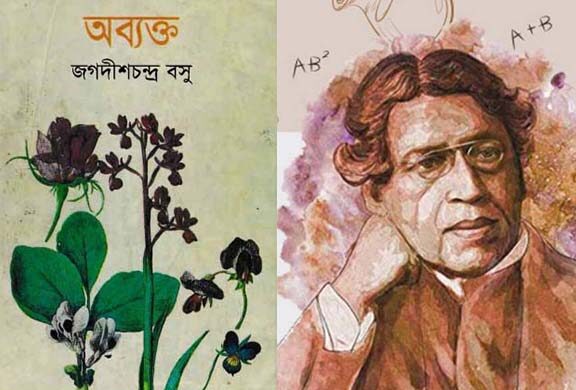

জগদীশচন্দ্র লিখেছেন বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। তা প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন সাময়িকপত্রে। সেই প্রবন্ধগুলিকে একত্রিত করে প্রকাশিত হয়েছিল জগদীশচন্দ্রের লিখিত বই “অব্যক্ত”। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩২৮। ১০০ বছর অধিক পূর্বে প্রকাশিত বইটি আজও আমাদের কাছে আগ্রহের সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানের বিষয়কে সাধারণের উপযোগী করে প্রকাশ করা সহজ কথা নয়। “অব্যক্ত”-র প্রকাশক ছিলেন “শ্রী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। লেখক — আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এফ আর এস”। কুড়িটি রচনার সংকলন এই বইটি। বইটির “কথারম্ভ” এ আচার্য জগদীশচন্দ্র লিখেছেন— “বন্ধুবর্গের অনুরোধে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। চতুর্দিক ব্যাপিয়া যে অব্যক্ত জীবন প্রসারিত, তাহার দু’ -একটি কাহিনী বর্ণিত হইল। ইহার মধ্যে কয়েকটি লেখা মুকুল, দাসী, প্রবাসী, সাহিত্য এবং ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল”। জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য প্রীতি ছিল। তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু ছিলেন তিন বছরের ছোট রবীন্দ্রনাথ। দু’জনের সাহিত্য আলোচনা হতো। জগদীশচন্দ্রকে বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহিত করতেন বন্ধু রবীন্দ্রনাথ, একথা ছড়িয়ে রয়েছে উভয়ের পত্রবিনিময়ে। “অব্যক্ত” প্রকাশিত হওয়ার পরে জগদীশচন্দ্র তাঁর বন্ধুর উদ্দেশ্যে এক চিঠিতে (৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৮) লিখেছিলেন — “বন্ধু, সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত।অনেক সময় সেসব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম”। কত বিনম্র উপহার এক বন্ধুর আরেক বন্ধুর প্রতি! তাঁদের সখ্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। “অব্যক্ত” পড়েই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উত্তর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ (২৪ শে নভেম্বর, ১৯২১)। — “… তোমার ‘অব্যক্ত’র অনেক লেখাই আমার পূর্ব পরিচিত…”। “অব্যক্ত”-র বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল ছোটদের পত্রিকা ‘মুকুল’এ ( প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫),সম্পাদকঃ শিবনাথ শাস্ত্রী। এই মুকুল প্রকাশে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন জগদীশচন্দ্র। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক প্রবন্ধে লিখেছেন (প্রদীপ, ১ম বর্ষ, মাঘ, ১৩০৪, পৃ-৭১) —” জগদীশবাবু বালকবালিকাগণের শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ আগ্রহশীল। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও আমি তাঁহারই উৎসাহে শিশুদের জন্য মুকুল নামক সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশের উদ্যোগ করি। অল্প দিন হইল তিনি এক পত্রে মুকুলের উন্নতিকল্পে আমায় কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন”।

“অব্যক্ত”-এর সূচী-যুক্তকর, আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ, গাছের কথা, উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু, মন্ত্রের সাধন, অদৃশ্য আলোক, পলাতক তুফান, অগ্নিপরীক্ষা, ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে, বিজ্ঞানে সাহিত্য, নির্বাক জীবন, নবীন ও প্রবীণ, বোধন, মনন ও করণ, রানী-সন্দর্শন, নিবেদন, দীক্ষা, আহত উদ্ভিদ, স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ, হাজির। এর লেখাগুলি দাসী, প্রবাসী, মুকুল, সাহিত্য, ভারতবর্ষ, নারায়ণ, ইত্যাদি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে “পলাতক তুফান” বলে যে রচনাটি বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেই প্রবন্ধটির প্রকাশের সময় নাম ছিল “নিরুদ্দেশের কাহিনী”। লেখাটি কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিল। উল্লেখ্য এইচ, এম বসু প্রবর্তিত কুন্তলীন পুরস্কার প্রথম পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। শুধু তাই নয়, নিজের নামে লেখাটি পাঠাননি তিনি, নাম গোপন রেখেছিলেন। পুরস্কার হিসেবে পাওয়া ৫০ টাকা দান করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন জগদীশচন্দ্রের ছাত্র। সেই সুবাদে জগদীশচন্দ্রের লেখা পেতে সুবিধা হয়েছিল। আর তাতে আমরা পেয়েছি চিরন্তন বইটিকে। “অব্যক্ত”-র সমালোচনা করেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (প্রবাসী, ২২বর্ষ, জৈষ্ঠ, ১৩২৯, পৃ-১৬৩)। অনেক আলোচনার পর প্রবন্ধ শেষে তিনি লেখেন — “বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশে বঙ্গভাষা কতই না দীন। কিন্তু মনীষীর কাছে ভাষার এ দৈন্য কোনরূপ অন্তরায় হইল না, এবং “অব্যক্তে” যাহা ব্যক্ত হইল, তাহাতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এক মহান মিলন সংঘটিত হইল”।

“অব্যক্ত” পড়তে আমাদের ভালোই লাগে। রসকষহীন শুষ্ক নয়, বরঞ্চ রোমাঞ্চ লাগে। বৈজ্ঞানিক বিষয়কে সুর, তাল, ছন্দে গেঁথে আমাদের মনের অন্তরে প্রবেশ করিয়েছেন বিজ্ঞানী। এ প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন (উল্লিখিত প্রবন্ধে) — “বাস্তবিক কবির কল্পনা ও বৈজ্ঞানিকের কল্পনা সচরাচর লোকে যেরূপ বিভিন্ন প্রকারের মনে করিয়া থাকে, তাহা নয়। কি সৌন্দর্য-রচনা, কি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিস্কার, উভয়েই কল্পনার প্রয়োজন, কল্পনা ব্যাতিরেকে নতুন কিছু গঠিত বা সৃষ্টি হইতে পারে না। জগদীশবাবুর মুখচ্ছবিও কবিরই মত। শুষ্ক বৈজ্ঞানিক এর মত নয়”। “আহত উদ্ভিদ” প্রবন্ধে লেখক লিখেছেন — “গাছের সাড়া দিবার কথা বলিয়াছি। এখন কঠিন সমস্যা এই যে, কি করিয়া গাছের সাড়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। জন্তুর সাড়া সাধারণত: কলম সংযোগে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু চড়ুই পাখির লেজে কুলা বাঁধিলে তাহার উড়িবার যেরূপ সাহায্য হয়, গাছের পাতার সহিত কলম বাঁধিলে তাহার লিখিবার সাহায্যও সেইরুপই হইয়া থাকে। এমন-কি, বনচাঁড়ালের ক্ষুদ্র পত্র সুতার ভার পর্যন্তও সহিতে পারে না; সুতরাং সে যে কলম ঠেলিয়া সাড়া লিখিবে এরূপ কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এজন্য আমি অন্য উপায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আলো-রেখার কোন ওজন নাই। প্রথমত , প্রতিবিম্বিত আলো-রেখার সাহায্যে আমি বৃক্ষপত্রের বিবিধ লিপিভঙ্গি স্বহস্তে লিখিয়া লইয়াছিলাম। ইহা সম্পাদন করিতেও বহু বৎসর লাগিয়াছিল। যখন এই সকল নূতন কথা জীবতত্ত্ববিদদিগের নিকট উপস্থিত করিলাম তখন তাঁহারা যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। পরিশেষে আমাকে জানাইলেন যে, এই সকল তত্ত্ব এরূপ অভাবনীয় যে, যদি কোনদিন বৃক্ষ স্বহস্তে লিখিয়া সাক্ষ্য দেয়, কেবল তাহা হইলেই হইলেই তাহারা নতুন কথা মানিয়া লইবেন”। তাঁর আবিষ্কৃত “ক্রেস্কোগ্রাফ” বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছিল। বিজ্ঞানী সাহিত্যিক জগদানন্দ রায় তাঁর লিখিত “বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার” বইটিতে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন — “আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী নানা দেশে নানা ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের ভাষায় তাহা প্রচারিত না হওয়া, বড়ই ক্ষোভের কারণ হইয়া রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আচার্যবরের সকল আবিষ্কার-বিবরণ স্থান পায় নাই, কেবল কয়েকটি স্থূলতত্ত্বের কথাতেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং ইহা দ্বারা উক্ত ক্ষোভ দূর হইবার নহে। বাংলা ভাষাকে আর দৈন্যের অপবাদ দেওয়া যায় না, যে সকল সম্পদে ভাষা ঐশ্বর্যশালী হয়, তাহা ভান্ডারে সজ্জীকৃত রহিয়াছে”।

এখনকার ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষা বাংলাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। বাঙালিরা গর্ব করে বলে আমার ছেলে মেয়েরা বাংলা বই পড়তে পারে না। হায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ! তোমরা যা অপূর্ব সৃষ্টি রেখে গেছ, এখনকার বাঙালির সন্তানেরা তার থেকে দূরেই থেকে গেল। শতবর্ষ প্রাচীন “অব্যক্ত”, আমাদের কাছে সত্যিই অব্যক্ত রয়ে গেল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ধুবুলিয়া রেল বাজার, নদিয়া।