আমার মতো অনেকের বাড়িতে এখনও আছে লেটারবক্স। সে যেন নিতান্ত বেকার মানুষ। তার কোন কাজ-কম্ম নেই। লেটারবক্স আর খুলতে হয় না। কেননা তার মধ্যে চিঠি থাকে না। মাসের পর মাস বন্ধ থাকে লেটারবক্স। মাকড়শা আর ধুলো জমে। যার জন্য লেটারবক্স, সে তো মারা গেছে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে চিঠি। পোস্টকার্ড, ইনল্যাণ্ড আর খামের স্থান হবে জাদুঘরে। চিঠি ছিল যোগাযোগের দূত। এখন যোগাযোগের দূত হয়ে এসেছে ই-মেল, টুইটার, ফেসবুক — আরও কত কি! চিঠির জন্য দুঃখ করলে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়ে বলবে, যুগের সঙ্গে তাল মেলাও। তাল তো মেলাতে হয়। তবু পুরানো দিনের কথা কি ভোলা যায়! আমি তাই চিঠি জমিয়ে রাখি। অবসর সময়ে খুলে দেখি। অতীতের দৃশ্য দেখি, অতীতের গন্ধ শুঁকি। মনের আয়নায় ভেসে ওঠে পত্রলেখক বা লেখিকা।

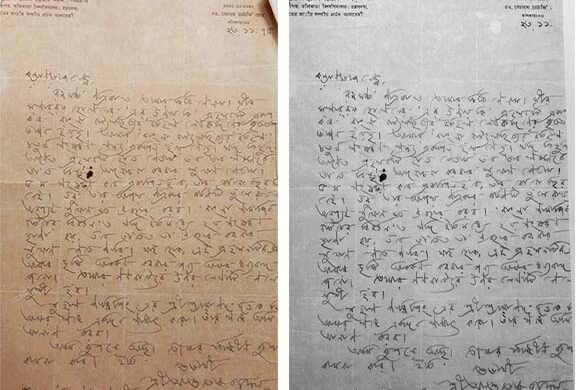

সেদিন আমার টিনের বাক্সে রাখা চিঠির বাণ্ডিল খুলে দেখতে দেখতে চোখে পড়ল একটা চিঠি। এ-৪ সাইজের একটা লেটারহেডে লেখা। লালচে হয়ে গেছে পাতা। মুচমুচে হয়ে গেছে। যেন ধুঁকছে মৃত্যুযন্ত্রণায়। কার চিঠি? কলকাতার বেহালা অঞ্চলের ৩৪ নম্বর বেচারাম চ্যাটার্জী রোড থেকে এই চিঠি লিখেছেন শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। বাংলা সাহিত্যের নামকরা অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৮৪)। চিঠিটা হাতে নিতেই মনের আয়নায় ভেসে উঠল মাঝারি উচ্চতার, ফর্সা এক স্নিগ্ধ মানুষের ছবি। তাঁর লেটারহেডে পরিচয় হিসেবে লেখা আছে : অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; রত্নসদস্য — ভারতের জাতীয় সংগীত নাটক আকাদেমি।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৩৭ সালে বাংলাভাষার অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৭ সালে অ্যানথ্রপোলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ায় ড. ভেরিয়ার এলউইনের তত্ত্বাবধানে প্রিমিটিভ রিলিজিয়ান অ্যাণ্ড ফোক কালচার বিষয়ে গবেষণা করেন সাত বছর ধরে। এই গবেষণাই লোকসংস্কৃতির প্রতি তৈরি করেছিল তাঁর আগ্রহ। বাংলা মঙ্গলকাব্য ও নাটক বিষয়ে তিনি বই লিখেছেন। কিন্তু তাঁর স্মরণীয় কাজ ছয়খণ্ডে সমাপ্ত ‘বাংলার লোকসাহিত্য’। এই বিষয়ে তিনিই পথিকৃৎ।

কিন্তু শুধু বাংলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বই লিখে তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। দেশে-বিদেশে তাকে পরিচিত করার দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। বিশ্বের দরবারে পুরুলিয়ার ছৌনাচকে তিনি পরিচিত করিয়েছিলেন। ফোক কালচার সোসাইটির সদস্য হিসেবে পুরুলিয়া গিয়ে তিনি ওস্তাদ কলেবর কুমার ও ওস্তাদ গম্ভীর সিং-এর সঙ্গে পরিচিত হন। ওই দুইদলের ওস্তাদ ও তাঁদের দলবল নিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ড, প্যারিস, হল্যাণ্ড ও স্পেন যান ১৯৭২ সালে। ১৯৭৫ সালে যান আমেরিকা।

আমি ড. ভট্টাচার্যের ছাত্র নই। তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন লেখক ভবানী মুখোপাধ্যায়। ভবানীবাবুর মাধ্যমে আমি আশুতোষবাবুর সঙ্গে পরিচিত হই। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের পরামর্শে তখন আমি মীর মশাররফ হোসেনের লেখাপত্রের খোঁজখবর করছি। হাতে এসেছে ‘জমিদার দর্পণ’। দীনবন্ধুর ‘নীল দর্পণে’র প্রভাবে বাংলায় অনেকগুলি দর্পণ নাটক লেখা হয়েছে। আমি ‘জমিদার দর্পণে’র উপর একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললাম। তারপর চোখে পড়ল ‘এর উপায় কি’। এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ পেল ‘রঙ্গমঞ্চ’ পত্রিকায়। সেটি প্রকাশিত হতে পাঠিয়ে দিলাম আশুতোষ ভট্টাচার্যের কাছে। তখনকার অধ্যাপকরা আজকের মতো এমন ‘কর্মাশিয়াল’ হয়ে যান নি। ছাত্র ও ছাত্রস্থানীয়দের প্রতি তাঁদের মমতা ছিল। আমার সেই প্রবন্ধ পড়ে ১৯৭৫ সালের ২৩ নভেম্বর আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখলেন : —

কল্যাণভাজনেষু,

‘রঙ্গমঞ্চ’ পত্রিকা ও তোমার চিঠি পেলাম। মীর মশাররফ হোসেনের ‘এর উপায় কি’ প্রহসনটি প্রকাশ করে বাংলা নাট্যসাহিত্যের লেখকদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। আমার ‘বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস’ চতুর্থ সংস্করণ সদ্য প্রকাশিত হয়ে গেছে। যদি কিছুদিন আগেও প্রহসনটি হাতে পেতাম তবে তার সম্পর্কে তাতে আলোচনা করবার সুযোগ পেতাম। ৫ম সংস্করণ কবে প্রকাশিত হবে তার কোন স্থিরতা নেই। তবু তার আশায় পত্রিকার কপিটি তুলে রাখলাম। অবশ্যই সুযোগমতো ব্যবহার করব। ‘বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন’ও যদি ইতিমধ্যে ২য় সংস্করণ ছাপা হয়, তবে তাতেও ব্যবহার করার সুযোগ পেতে পারি। যাই হোক, এই প্রহসনটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমার ধন্যবাদ জেনো। তোমার গণনাট্যের উপর লেখাটি পেলে খুশি হব।

শুভার্থী

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

এ যুগের কোন অধ্যাপক কি তাঁর ছাত্রস্থানীয়কে এই রকম চিঠি লেখেন? কোন বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান? নিজের বইতে সেই ছাত্রস্থানীয়কে জায়গা দেবার জন্য উৎকণ্ঠিত হন? আমার জানা নেই। এখানেই শেষ নয়। আমার ‘বাংলা ব্যকরণ অভিধানে’র ভূমিকায় অভিনব পরিকল্পনার জন্য আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন ‘আন্তরিক অভিনন্দন’।

আজ বহুদিন বাদে এই চিঠিখানি বয়ে নিয়ে এল মন-ভালো-করা এক সুরম্য স্মৃতি। আমার মনে হয় ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের উপর শিক্ষার অগ্রগতি অনেকটাই নির্ভর করে।