কুরুক্ষেত্র—ষোড়শতম দিনের সন্ধ্যা—পাণ্ডব শিবির। অর্জুন কর্ণের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক যুদ্ধের জন্য নিজের তীর পরীক্ষা করছেন। যেগুলো নিখুঁত মনে হচ্ছে, সেগুলো তূণের ভিতর রাখছেন—বাকিগুলো একপাশে সরিয়ে রাখছেন। এমন সময় শিবিরে ঢুকলেন নকুল। বাতিল হয়ে যাওয়া তীরগুলোর মধ্যে একটি তুলে নিজে পরীক্ষা করলেন। বললেন, ‘এই তীরটা তো ঠিকই আছে মনে হচ্ছে— তাহলে এটা বাতিল করলে কেন?’ অর্জুন স্মিত হাসলেন। বললেন, ‘এই তীরটা আর পাঁচজন ধনুর্ধরের জন্য ঠিক আছে… কিন্তু অঙ্গরাজ কর্ণের মতো মহাবীরের জন্য উপযুক্ত নয়। কাল কর্ণের বিরুদ্ধে আমার নির্ণায়ক যুদ্ধ। সেইজন্য কাল আমার অস্ত্রসমূহ নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন। খুঁতসম্পন্ন অস্ত্রের দ্বারা কর্ণের মতো মহাবীরের থেকে জয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব নয়’।

মহাভারত অনেকরকমভাবে পড়া যায়। আপনি মহাভারতকে গল্প বা উপন্যাস হিসাবে পড়তে পারেন। আমার মতে মহাভারতকে এইভাবে পড়াটাই সবচাইতে সুখকর। আবার আপনি মহাভারতকে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পড়তে পারেন। সেক্ষেত্রে গীতার শ্লোকগুলি আপনার মনে শান্তি এনে দিতে পারে। আবার আপনি বিশ্লেষণধর্মী মনোভাব নিয়েও মহাভারত পড়তে পারেন। অর্থাত আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক ঘটনাবলীর পর্দা সরিয়ে সত্যসন্ধান করতে পারেন। এই তৃতীয়ভাবে পড়বার ব্যপারটা একইসঙ্গে বেশ সহজ এবং কঠিন। মহাভারতে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্য কোনো বই পড়বার দরকার হয়না। কারণ, এইসবের ব্যাখ্যা মূল মহাভারতেই দেওয়া আছে। সেদিক থেকে ব্যাপারটা বেশ সহজ। কিন্তু এই ব্যাখ্যাসমূহকে মহাভারত থেকে খুঁজে বার করবার প্রক্রিয়াটি বেশ কঠিন। তার কারণ, ব্যাখ্যাগুলি রয়েছে রূপক এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে, অন্য কোনো ঘটনার মধ্যে লোকানো। যা সহজেই আপনার নজর এড়িয়ে যাবে। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে লেখা হয়েছে। ব্যতিক্রম— বস্ত্রহরণের ঘটনা, যার ব্যাখ্যা ঘটনার আগে লেখা হয়েছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বস্ত্রহরণের ঘটনাটির একটি নিজস্বতা আছে। কিন্তু ব্যাখ্যা করবার আগে সেইদিন কুরু রাজসভায় ঠিক কি ঘটেছিল সেটা চটজলদি রিক্যাপ করা প্রয়োজন।

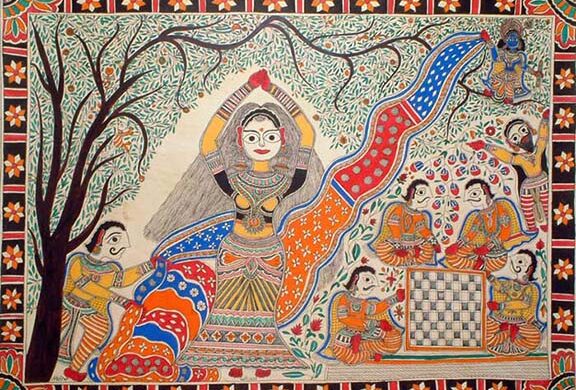

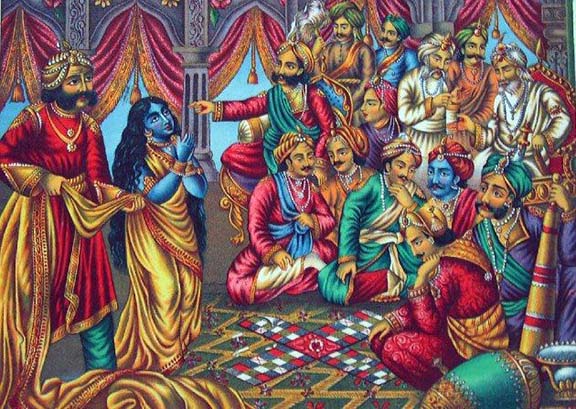

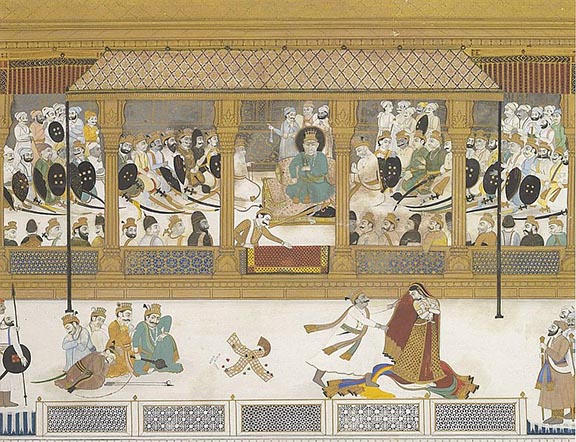

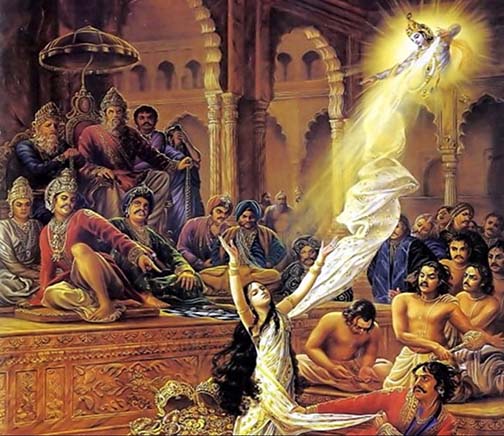

হস্তিনাপুর রাজসভায় যুধিষ্ঠির এবং শকুনির মধ্যে পাশা খেলা হচ্ছে। যুধিষ্ঠির ক্রমাগত হারছেন। প্রথমে হারলেন নিজের সম্পদ, নিজের রাজত্ব, এরপরে হারলেন নিজের ভাইদের, তারপরে হারলেন নিজেকে। পাক্কা জুয়াড়ির মতো ‘এইবার জিতব’ ধারণার বশবর্তী হয়ে শেষে বাজি রাখলেন নিজের স্ত্রী কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে— এবং হারলেন। দুর্যোধন হুংকার দিলেন, ‘নিয়ে আয় দ্রৌপদীকে’। প্রথমে একজন ভৃত্য দ্রৌপদীকে ডাকতে গেলেন। দ্রৌপদী আসতে রাজি হলেন না। দুর্যোধন এইবার নিজের ভাই দুঃশাসনকে নির্দেশ দিলেন— ‘ধরে নিয়ে আয় দ্রৌপদীকে’। দুঃশাসন গেলেন— চুল ধরে টানতে টানতে কুরু রাজসভায় হাজির করলেন দ্রৌপদীকে। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে নিজের উরুর উপরে বসতে বললেন, কর্ণ দ্রৌপদীকে ‘বেশ্যা’ বলে অপমান করলেন, শেষে দুর্যোধন দুঃশাসনকে বললেন, ‘এই দাসীটা’র শাড়ি খুলে নে’। দুঃশাসন দ্রৌপদীর শাড়ি ধরে টানতে আরম্ভ করলেন। দ্রৌপদী নিজের সম্মানের খাতিরে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে লাগলেন। শাড়ি ধরে কিছুক্ষণ টানাটানি করবার পরে দুঃশাসন বুঝতে পারলেন যে কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে। তিনি এতো টানছেন— দেখতে পারছেন যে শাড়ির পাক পরপর খুলে চলেছে— কিন্তু শাড়িটা শেষ হচ্ছে না কেন? বিস্ময়, ভয় এবং ক্লান্তি এই তিনের সমন্বয়ে একসময় রণে ভঙ্গ দিলেন দুঃশাসন। মহাভারতে লেখা হলো— দ্রৌপদীর প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক উপায়ে শাড়ি সাপ্লাই করে তাঁর মান বাঁচিয়ে ছিলেন। কিন্তু ঘটনা কি সত্যিই তাই?

ঘটনার মূল চরিত্র তিনজন। দ্রৌপদী, দুঃশাসন এবং শ্রীকৃষ্ণ। প্রথমজন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি মায়াবী, তিনি যোদ্ধা, তিনি রাজনীতিজ্ঞ, তিনি ঈশ্বর, তিনি মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অতএব অলৌকিক সমস্ত কিছুর ক্রেডিট মহাভারতের কবি যে তাঁকেই দিতে চাইবেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি এখানে কেবলমাত্র দুটি প্রশ্নের উত্তর চাই। প্রথম প্রশ্ন— বস্ত্রহরণের সময় কি শ্রীকৃষ্ণ কুরু রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন? উত্তর— না, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, ওইদিন কিন্তু তিনি হস্তিনাপুরে ছিলেন না। দ্বিতীয় প্রশ্ন— মহাভারতে কি সত্যিই লেখা আছে যে শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদীকে অলৌকিক উপায়ে শাড়ি সাপ্লাই করেছিলেন?

মহাভারত সংক্রান্ত দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হল শ্রী হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের লেখা তেতাল্লিশ খন্ডের মহাভারত, যাতে মহাভারতের সংস্কৃত শ্লোক এবং তার বাংলা অনুবাদ একত্রে রয়েছে এবং অপরটি হল শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত মহাভারত, যাতে মহাভারতের সংস্কৃত শ্লোকের কেবলমাত্র বাংলা অনুবাদ রয়েছে। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের লেখা মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সংক্রান্ত বিবরণ আমি হুবহু তুলে দিলাম।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ লিখেছেন, ‘তখন দ্রৌপদী লজ্জানিবারণের জন্য সর্বদুঃখহর্ত্তা নরমূর্তিধারী কৃষ্ণনামক বিষ্ণুকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম আসিয়া বস্ত্ররূপ ধারণ করিয়া নানাবিধ বস্ত্রসমূহ দ্বারা দ্রৌপদীকে আবৃত করিলেন। মহারাজ! তখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিলে সেইরূপ অন্য অনেক বস্ত্র আবির্ভূত হইতে থাকিল। মহারাজ! ধর্ম আসিয়া লজ্জা রক্ষা করিতে থাকায় নানাবিধ রাগ বিরাগ যুক্ত শতশত বস্ত্র প্রাদূর্ভূত হইতে থাকিল। তখন সেই সভায় ভয়ংকর শব্দে হলহলাধ্বনি উঠিল। রাজারা সকলে সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং দুঃশাসনের নিন্দা করিতে থাকিলেন’। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত মহাভারতেও বস্ত্রহরণ সংক্রান্ত বিবরণ প্রায় একই।

উপরের বিবরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বস্ত্রহরণ ঘটবার আগে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করেছিলেন ঠিকই; কিন্তু ‘বাই ডিফল্ট’ শ্রীকৃষ্ণই যে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন, সেকথা মেনে নেওয়ার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। উপরন্তু অলৌকিকভাবে বস্ত্র প্রদান করবার ক্রেডিট মহাভারতের কবি সম্পূর্ণরূপে ‘ধর্ম’ নামক কোনো একজনের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন এবং কোনো ধর্মগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে ‘ধর্ম’ নামে অভিহিত করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অর্থাত বস্ত্রহরণ চলাকালীন অফুরন্ত শাড়ির যোগানের জন্য দায়ী ‘ধর্ম’— শ্রীকৃষ্ণ নন।

দ্বিতীয় চরিত্র— দুঃশাসন। দুঃশাসন মহাভারতের হিরো নন, ভিলেনও নন। তিনি ভিলেন অর্থাৎ দুর্যোধনের চামচে। সমগ্র মহাভারতে দুঃশাসন একটিই মারাত্মক অপরাধ করেছিলেন— দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। এই কাজটিও তিনি করেছিলেন দাদা দুর্যোধনের আদেশে। যাক সে কথা। দুঃশাসনের ক্ষেত্রে আমার একটি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটি হলো— দ্রৌপদীর শাড়ি ধরে টানাটানির কাজটা তিনি কতক্ষণ ধরে করেছিলেন এবং শাড়ির ক’টি পাক তিনি খুলতে পেরেছিলেন? যদিও মহাভারত বস্ত্রহরণের ডিউরেশন নিয়ে কোনো সঠিক তথ্য দেয় না, তবুও আমরা ব্যপারটা নিয়ে অনুমানের আশ্রয় নিতেই পারি।

কল্পনা করুন সেইদিনের কুরু রাজসভা। সিংহাসনে বসে আছেন দুঃশাসনের বাবা ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, কাকা বিদুর, গুরু দ্রোণ, কুলগুরু কৃপাচার্য। এতজন বয়োজ্যেষ্ঠর সামনে নিজের বৌদি’র সঙ্গে অসভ্যতা করতে চলেছেন দুঃশাসন। ব্যাপারটা প্রিপ্ল্যানড নয়— হিট অফ দ্য মোমেন্টে ঘটছে। দুঃশাসন নিজেও রাজকুমার— শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছেন— সাবকনসাস মাইন্ডে কিছু ইনহিবিশন তাঁর আসতে বাধ্য। তা ছাড়া দ্রৌপদীর সামনে রয়েছেন তাঁর পাঁচ স্বামী— পাঁচজনেই মহাবীর— বিশেষ করে ভীম— দুঃশাসনের মনে সামান্য হলেও প্রাণের ভয় আসবেই। সবার উপরে দ্রৌপদী— যার আচার ব্যবহার ঠিক আর্য নারীসুলভ নয়— বরং ঠিক উল্টো— যথেষ্ট উগ্র। দ্রৌপদীর শাড়িতে হাত দিলে দ্রৌপদী যে চুপচাপ মেনে নেবেন তা একেবারেই নয়। ন্যাচারাল ডিফেন্স অনুযায়ী তিনি বাধা দেবেন (যদিও মহাভারত বলে দ্রৌপদী বাধা দেননি— কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা অসম্ভব) এবং সেই বাধার পরিমাণ আর পাঁচজন মহাভারতীয় নারীর চাইতে ঢের বেশি হবে সেটাও দুঃশাসন জানেন।

ইনহিবিশন, ভয় এবং বাধা— তার সঙ্গে শাড়ি শেষ না হওয়ার মতো হতবাক করে দেওয়ার মতো ঘটনা— কতক্ষণ নার্ভ স্টেডি রেখে দ্রৌপদীর শাড়ি টানতে পেরেছিলেন দুঃশাসন? কতক্ষণ পরে তিনি শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েন? দশ মিনিট? পনেরো মিনিট? আমার মতে পনেরো মিনিটের বেশি কিছুতেই নয়। এই পনেরো মিনিটে দ্রৌপদীর সঙ্গে অলমোস্ট দ্বন্দযুদ্ধ চালিয়ে শাড়ির ক’টা পাক খুলতে পেরেছিলেন তিনি? চল্লিশটা? পঞ্চাশটা? পঞ্চাশটার বেশি কিছুতেই নয়। তাহলে এবারে আমার জিজ্ঞাসা— মহাভারতের কবি কোথাও কি এমন কোনো শাড়ির কথা উল্লেখ করেছেন, যে শাড়ি পড়বার সময় অন্তত পঞ্চাশ পাক জড়াতে হয়?

ভুলে যান বস্ত্রহরণের ঘটনা। কন্সেনট্রেট করুন বস্ত্রহরণের বছরদুয়েক আগে ঘটে যাওয়া আরেকটি ঘটনার দিকে। চাপে পরে রাজ্য দুভাগ করলেন ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ‘হস্তিনাপুর আমার থাক— তুমি খাণ্ডবপ্রস্থ নাও’। ভালো মানুষ যুধিষ্ঠির তাতেই রাজি হয়ে গেলেন। খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে তাঁর চোখ কপালে উঠলো। এ আবার কি রাজ্য? এ তো পুরোটাই জঙ্গল! এখানে কিভাবে রাজত্ব করবেন তিনি? অভয় দিলেন কৃষ্ণার্জুন। কয়েকদিনের মধ্যে সমগ্র বন পুড়িয়ে সমতলভূমি বানিয়ে দিলেন তাঁরা। ধরে আনলেন ময় দানবকে— ময় দায়িত্ব নিলেন যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরী করবার। ময় দানবের তত্ত্বাবধানে তৈরী হলো ইন্দ্রপ্রস্থ— আজকের দিল্লী।

ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপনের পারে রাজসূয় যজ্ঞ করবেন বলে মনস্থির করলেন যুধিষ্ঠির। প্রয়োজন হয়ে পড়লো অর্থের। নিজের চার ভাইকে চারদিকে যুদ্ধযাত্রায় পাঠালেন যুধিষ্ঠির। আদেশ দিলেন, ‘রাজ্য জয় করে আমার নামে কর আদায় করে আনো’। অর্জুনের উপর দায়িত্ব পড়লো উত্তর দিকের। বড়দা’র আদেশ— ‘দেখছি কি করা যায়’ বলে গাণ্ডিব কাঁধে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে সেখানকার রাজাদের চ্যালেঞ্জ জানালেন— হয় যুদ্ধ কর, নাহলে যুধিষ্ঠিরের নামে ট্যাক্স দাও। কে আর অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেঘোরে প্রাণ হারাতে চায়? বেশ ভালোই অর্থ সংগ্রহ করলেন অর্জুন। এইভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে জানাতে একদিন তিনি হাজির হলেন উত্তরকুরু নামক একটি দেশে। উত্তরকুরু এখনকার মানস সরোবরের কাছাকাছি কোনো অঞ্চল বলে আমার মনে হয়েছে। এরপরের ঘটনাবলী আমি কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত মহাভারত থেকে সরাসরি তুলে দিলাম।

‘অনন্তর অর্জুন উত্তরহরিবর্ষে সমুপস্থিত হইয়া জয়লাভ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। এই অবসরে মহাবীর্য মহাকায় মহাবল দ্বারপালসকল অর্জুনসন্নিধানে উপনীত হইয়া হৃষ্টান্তকরনে কহিল, হে কুন্তীনন্দন মহাভাগ অর্জুন! আপনি এই গন্ধর্বনগরী অধিকারে কদাপ সমর্থ হইবেন না, অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। এই নগরী অপর্যাপ্ত সৈন্যসামন্তসম্পন্ন। যিনি এই নগরে প্রবেশ করেন, তিনি নিঃসন্দেহে সামান্য মনুষ্য নহেন। এক্ষণে আমরা আপনার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। যখন আপনি এই নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আপনার জয়লাভই হইয়াছে। হে অর্জুন! এস্থলে কোনো বিষয়ই জেতব্য লক্ষিত হয় না। এই দেশের নাম উত্তরকুরু। এস্থানে যুদ্ধের প্রসঙ্গও নাই। আপনি নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি স্থানপ্রভাবে কোনো বস্তুই আপনার প্রত্যক্ষ হইতেছে না। এস্থলে কোনো বিষয়েই মনুষ্যমাত্রের সাক্ষাতকার লাভের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনার যদি কোনো কার্য সংসাধন করিবার অভিলাষ থাকে তো বলুন, আজ্ঞা পাইলে আমরাই সমস্ত অনুষ্ঠান করিব। তখন অর্জুন হাস্যমুখে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি ধীমান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব যদি তোমাদিগের এই প্রদেশসকল নরলোকের সঞ্চারবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যতকিঞ্চিত কর প্রদান কর। তখন দ্বারপালেরা অর্জুনকে দিব্যবস্ত্র, দিব্য আভরণ, দিব্য অজিন ও মহার্হ ক্ষৌম বস্ত্র এই সমস্ত বস্তু কর প্রদান করিলেন’।

অর্থাত সহজ বাংলায় বললে, অর্জুন উত্তরকুরু দেশ থেকে ট্যাক্স হিসাবে কিছু কাপড়চোপড় (যা কিনা দিব্যবস্ত্র), কিছু গয়নাগাটি ইত্যাদি আদায় করে এনেছিলেন।

আজ থেকে বছর-পাঁচেক আগে আমি মহাভারতের সভাপর্বে বর্ণিত এই ঘটনাটি প্রথমবার পড়েছিলাম। ভীষণ খটকা লেগেছিল। মহাভারতের কবি বিনা প্রয়োজনে একটি কথাও বলেন না। তিনি কেন এই সামান্য ঘটনাকে এতো বিশদ আকারে লিখেছেন? মহাভারতের সময়ে ট্যাক্স হিসাবে গণ্য হতো রাজত্ব, রাজকন্যা, দাস-দাসী, হীরে-জহরত, সোনা, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি। তাহলে কি প্রয়োজনে কয়েকটা বস্ত্র আর গয়না অর্জুন নিয়ে এলেন— সেটা এতো ডিটেলে মহাভারতে লেখা হলো কেন? কোন দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে?

অর্জুন না হয় ‘দিব্যবস্ত্র’ নিয়ে এলেন। সেটা নিয়ে তারপরে তিনি কি করলেন? রাজসূয় যজ্ঞে দিব্যবস্ত্র কাজে লাগে কি না আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু এতো সুন্দর বস্ত্রর সবকটি কি তিনি আহুতি দেওয়ার নাম করে যজ্ঞের আগুনে পুড়িয়ে ফেলবেন? নিজের স্ত্রী দ্রৌপদী আর সুভদ্রার জন্য একটাও রাখবেন না? আপনার কি মনে হয়? কি ছিল সেই দিব্যবস্ত্রের বৈশিষ্ট্য? কি ছিল তার রঙ? কতটা লম্বা ছিল সেগুলো?

না— মহাভারতে এইসব প্রশ্নের কোনো উত্তর দেওয়া নেই। তবে একথা অনস্বীকার্য যে উত্তরকুরু থেকে আনা সেই দিব্যবস্ত্র এবং বছর দুয়েক পরে ঘটে যাওয়া বস্ত্রহরণের সেই অফুরন্ত শাড়ি— এই দুয়ের মধ্যে কিছু তো সম্পর্ক আছেই। কি সেই সম্পর্ক? এই প্রশ্নের উত্তর আমি দু’বছর ধরে খুঁজেছিলাম। পাইনি। কিন্তু বছরতিনেক আগে শারদীয়া বর্তমানে প্রকাশিত স্বনামধন্য লেখিকা বাণী বসু’র ‘পাঞ্চালকন্যা কৃষ্ণা’ নামক একটি প্রবন্ধ আমার এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছিলো। বুঝতে পেরেছিলাম— যে অনুমান আমি করেছিলাম, সেটা সঠিক। বাণী বসু ম্যাডামের লেখার অনুলিপি করবার ক্ষমতা বা স্পর্ধা কোনটাই আমার নেই। তাই এই লেখার ক্লাইম্যাক্স এবং সিদ্ধান্ত হিসাবে আমি ওনার লেখাই হুবহু তুলে দিলাম।

বাণী বসু লিখেছেন— ‘কি পরবেন? কি পরবেন? অনেক দেখেশুনে, ভেবেচিন্তে দ্রৌপদী বেছে নিলেন উত্তরকুরু দেশ থেকে অর্জুনের আনা দিব্যবস্ত্র ও দিব্য আভরণ। এই বস্ত্র অতি সূক্ষ, এতটাই যে বেশ কয়েক পাক না জড়ালে রঙ পর্যন্ত বোঝা যায় না। এ বসন এক চূড়ান্ত বিস্ময়। কি ধরনের রেশম দিয়ে যে এ বসন বোনা হয়েছে বোঝা শিবের অসাধ্য। আরও বহু দেশ মহারাণীর জন্য নানা সম্ভার এসেছিলো, কিন্তু পাঞ্চালীর হৃদয় হরণ করেছিল উত্তরকুরুর এই বসন। যেই সেই আরক্ত বসন কটিতে জড়ালেন, কুঁচি দিয়ে এক এক পাক জড়ান আর তার রঙ একটু একটু করে গাঢ়তর হয়, শতপাক হয়ে গেল, দু-তিন পাকে এক এক রঙ, সবই লালের রকমফের, কিন্তু তখনও পাঞ্চালীর স্বাভাবিক তন্বীতা একটুও ক্ষুণ্ন হলো না, মনে হচ্ছে যেন তিনি কিছুই পরে নেই, এতো হালকা সে বসন। পরে বড় আরাম পেলেন পাঞ্চালী। মজাও। তাঁর মুশকিলটা হয়েছিলো সে সময়টায় তিনি রজস্বলা, একবস্ত্রা থাকার নিয়ম’।

‘আর তারপরেই পাঞ্চালকন্যা দ্রৌপদীর জীবনে ঘটে গেল সেই অলৌকিক যা আসলে তাঁর স্বাভাবিক রুচি ও নির্বাচনের জয়। তিনি নিজে ছাড়া কেউ জানতো না উত্তরকুরুর সেই দিব্য বসনের কারুকৌশল। সেই মুহূর্তে তিনি নিজেও কি মনে রেখেছিলেন? দুঃশাসন তাঁর বস্ত্রহরণ করছে আর তিনি ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করছেন। হরি হে, লজ্জা রাখো। হয়তো অবচেতনের নির্দেশেই বাছা হয়েছিলো এই দিব্যবসন। অন্তর্যামীই বলুন আর ঈশ্বরই বলুন কখনও কখনও এভাবেই তো আমাদের বাঁচিয়ে দেন। আমাদের আকুল প্রার্থনা আর তার পূরণের মনস্তত্ত্ব ও ইতিহাস খুব সম্ভব এমনটাই’।

‘দুঃশাসনের হঠাৎ খেয়াল হল, আরে! এ বসন তো ফুরোচ্ছে না? ফুরফুরে বসনের স্তূপ, তার মাঝখানে দু’হাত জোর করে পাঞ্চালী শ্রীহরিকে ডেকে যাচ্ছেন। দুঃশাসনের হাতে যেন পক্ষাঘাত হল, ভয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়েছে। গোটা সভা বিস্ফারিত নেত্রে এই চমৎকার দেখছে’।

আমার কথা শেষ। সিদ্ধান্ত আপনার। একথা ঠিক যে বাণী বসু ম্যাডামের যুক্তি অকাট্য। দিব্যবস্ত্র আসলে ঢাকাই মসলিনের মতো সূক্ষ ও উচ্চমানের বস্ত্র এবং দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ অলৌকিক ঘটনা নয়— একটা সমাপতন বা কোইনসিডেন্স। কিন্তু সেটা প্রমাণ করবার কোনো উপায় নেই। তার কারণ মহাভারত উত্তরকুরু থেকে আনা দিব্যবস্ত্রের কথা বলে কিন্তু বস্ত্রহরণের দিন দ্রৌপদী সেই বস্ত্রই পরেছিলেন কি না, সেই ব্যাপারে মহাভারত মৌন। মহাভারতের অসংখ্য ভার্সন আছে। এই ভার্সনগুলোর মধ্যে ঘটনার বিবরণের বিস্তর তারতম্য থাকে। হয়তো কোনো একটা ভার্সনে এই সমাপতনের কথা লেখা আছে। হয়তো বা নেই।

যেহেতু মহাভারতের স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স বই এই সমাপতনের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি দেয় না— সেইজন্য আমি এই ঘটনাকে এবং এই ব্যাখ্যাকে ফেলে দিলাম বাতিলের দলে। সব্যসাচী অর্জুন নিজের ছোট ভাইকে বলেছিলেন, ‘খুঁতসম্পন্ন অস্ত্রের দ্বারা মহাবীর কর্ণের থেকে জয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব নয়’।

কিন্তু এরপরেও আমি বলব— আমার মন বলে, বাণী বসু ম্যাডাম যেটা লিখেছেন সেটাই সত্যি।

যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর মান বাঁচিয়েছিলেন ধর্ম। সেই ধর্ম যিনি দুর্যোধন ভীমকে মিষ্টির সঙ্গে বিষ খাওয়ালেও নিউট্রাল ছিলেন— বারণাবতের জতুগৃহের পরেও নিউট্রাল ছিলেন— পাণ্ডবদের উপরে যখন ধৃতরাষ্ট্র একের পর এক অন্যায় করছেন তখনও নিউট্রাল ছিলেন। কিন্তু যেদিন দুঃশাসন ভরা রাজসভায় দ্রৌপদীর শাড়িতে হাত দিলেন সেইদিন ধর্ম চলে গেলেন পাণ্ডব শিবিরে। ভীষ্মের শরসজ্জা, দ্রোণ এবং কর্ণের শিরশ্ছেদ, ভীমের দ্বারা দুঃশাসনের রক্তপান, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ এবং সাত অক্ষৌহিনীর হাতে এগারো অক্ষৌহিনীর পরাজয় হয়ে গেল কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

অভিমন্যু হত্যা যদি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পিভটাল পয়েন্ট হয়, তবে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হল সমগ্র মহাভারতের পিভটাল পয়েন্ট। এমন এক মুহূর্ত, যার পরে পিছিয়ে আসার আর কোনো জায়গা নেই। পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

(১) মহাভারত : হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

(২) মহাভারত, মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত : কালীপ্রসন্ন সিংহ

(৩) পাঞ্চালকন্যা কৃষ্ণা (শারদীয়া বর্তমান ১৪২৪) : বাণী বসু

(৪) ড. অদিতি ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজ

ভালো লাগলো।

আপনি যে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছেন। তা যৌক্তিক কি অযৌক্তিক তা জানি না। কিন্তু এ ধরণের প্রশ্ন যদি করা হয় তবে শ্রীমদ্ভগবত গীতাতে কি আপনি এ ধরণের প্রশ্ন করতে পারেন? যদি পারেন তবে সনাতন ধর্মের প্রতিটি শ্লোকে শ্লোকে আপনি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন। কিন্তু দিনের শেষে কোন সমাধান পাবেন না। দ্রৌপদী নিশ্চয় কৃষ্ণের শরণাগত হয়েছিলেন। তা না হলে কোথা থেকে কাপড় এলো? আর কেই বা এ কাপড় পাঠিয়েছেন। পুরাণ লেখকরা নিজেদের কাব্যিক গুণ দিয়ে “মহাভারত”কে অলংকৃত করেছেন। অনেক মহাভারত আছে। তাদের মধ্যে কাশিরাম দাস এর মহাভারত সমধিক পরিচিত।