রত্নগিরি

ভৌমকর বংশের রাজারা যেসময়ে উড়িষ্যাকে দখলে রেখেছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। যখন পরিবারের কিছু সদস্য ছিলেন ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ, অন্যরা ছিলেন বৈষ্ণব বা শৈবধর্মের পৃষ্ঠপোষক। এতটাই অদ্ভুত যে স্বামী-স্ত্রীর বিভিন্ন ধর্মীয় অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকার উদাহরণ রয়েছে। ভৌমকরদের সময় উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্মের মহাযান রূপের উত্থান ঘটেছিল।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে খ্রিস্টীয় ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা, সম্প্রীতি এবং সহনশীলতা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কর্ণসুবর্ণের বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজা শশাঙ্ক যখন উড়িষ্যার উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে, বাংলার সমতট থেকে শুরু করে মহেন্দ্র-পর্বত পর্যন্ত, তার আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তখন এই সম্প্রীতি অত্যন্ত বিঘ্নিত হয়েছিল। বলা হয় যে শশাঙ্ক প্রচুর পরিমাণে বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করেছিলেন। বৌদ্ধ স্থাপনাগুলির সর্বনিম্ন স্তরে ধ্বংসের চিহ্ন দেখা যায়, যার উপরে নতুন করে ফের স্থাপনা নির্মিত হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে, ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীর দিকে বৌদ্ধধর্মের মহাযান রূপ বিবর্তিত হতে হতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের একটি রূপ বজ্রযান — সুষ্পষ্ট চেহারা ধারা ধারণ করে।

অমোঘসিদ্ধি, অক্ষোভ্যা, রত্নসম্ভব,পীত-প্রজ্ঞাপারমিতা, সম্বর,ত্রৈলোক্যবিজয়, সপ্তাক্ষর, বজ্রসত্ত্ব, জটামুকুট-লোকেশ্বর, মঞ্জুঘোষ, লোকনাথ, হেরুকা, হেবজ্র, খাদিরাবাণী তারা, মরীচি, একজটা, অশোককান্ত, মহাময়ূরী, আর্য্যজঙ্গুলী, চুণ্ডা, অনুরাধা, কণিকা, বৈষ্ণবী, বিদ্যাধর, বিদ্যাধরী, উৎপলা, দুর্গোত্তারিণী তারা — এইসব দেবদেবীর সৃষ্টি হয় বজ্রযান রূপের প্রচলনের সময়।

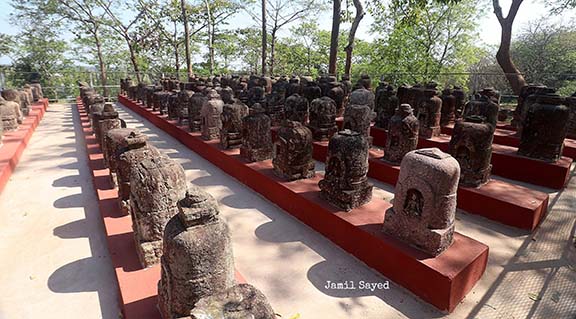

রত্নগিরিতে এইসব তান্ত্রিক দেবদেবীর বহু মূর্তি আবিষ্কার করেছিলেন দেবলা মিত্র।

দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে উড়িষ্যার সোমবংশী (বা কেশর) রাজবংশকে সরিয়ে গঙ্গাবংশীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। গঙ্গাবংশীয় রাজারা বিভিন্ন মঠ ও গুহা থেকে বৌদ্ধভিক্ষুদেরকে বিতাড়িত করতে শুরু করেন।

একাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে সেন রাজারা এসে পাল রাজাদেরকে উৎখাত করেন। এবং সেই মুহূর্ত থেকে ভারতে বৌদ্ধধর্ম দ্রুত এবং চূড়ান্ত অবক্ষয়ের দিকে যাত্রা করে। কিছু প্রমাণ রয়েছে যে সেন রাজাদের ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে বৌদ্ধরা প্রাণভয়ে সুফি ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা প্রচারিত ইসলাম ধর্মে ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। উড়িষ্যায় গজপতি রাজবংশের রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের শাসনকালে শ্রীচৈতন্যের (১৪৬৮-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) নেতৃত্বে বৈষ্ণবধর্মের উত্থান ঘটে, যা শুধু রাজার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেনি, বরং দেশে এক চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়। (তথ্যসূত্র : সুনীলকুমার পটনায়কের বই ‘Buddhist Heritage of Odisha’)

গজপতি রাজবংশের পতনের পর পূর্বদেশীয় চালুক্য বংশের একটি শাখা উড়িষ্যা অধিকার করে। রাজা মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে (১৫৫৫-৬৮ খ্রিস্টাব্দ) রাজ্যের মৃতপ্রায় বৌদ্ধ বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। রাজা মুকুন্দদেবে উড়িষ্যায় বৌদ্ধ মন্দির এবং কয়েকটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর পূর্বসূরি প্রতাপরুদ্রদেবের দ্বারা ধ্বংস হওয়া ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। বলা হয়, রাজা নিজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু তাঁর রানি বুদ্ধের মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, সেকারণে অনুমান করা হয়, রাজা হয়তো রানির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বৌদ্ধমঠের ধ্বংসস্তূপগুলির অদূরে, একই বৌদ্ধক্ষেত্রে, একটি মহাকাল মন্দির আছে। মন্দিরটি অবশ্যই প্রাচীন, কিন্তু সেখানে যে মূর্তিগুলি আছে সেগুলি এখান থেকেই সংগৃহীত বলে ধারণা করা হয়।

রত্নগিরি গ্রাম একসময় প্রতিবছর বন্যাপ্লাবিত হতো। তাই এখানকার বাসিন্দারা বৌদ্ধবিহারের ইট-পাথর তুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বাড়িঘরকে উঁচু করতো। এখানকার দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে গ্রামে মন্দির বানানো হতো। এটা দেবলা মিত্র উল্লেখ করেছেন।

আমরা বৌদ্ধবিহার থেকে বেরিয়ে ফিরে আসছি, এক তরুণী বধূ আচমকা শুদ্ধ বাংলা ভাষায় বলে উঠলো, আপনারা বাঙালি, তাই না।

— হ্যাঁ। তুমি কি কলকাতা থেকে এসেছ?

— না, আমার বাড়ি এই গ্রামে।

— সে কী! বাংলা শিখলে কী করে?

— আমার বিয়ে হয়েছে পশ্চিমবাংলায়। হাওড়া — বর্ধমান!!

— অতদূরে বিয়ে হলো কী করে?

মেয়েটি সলজ্জভাবে হেসে বললো, ভালোবেসে!!

[সমাপ্ত]

তথাকথিত অ্যাকাডেমিক বাঙালী মহলের, অর্থাৎ ইংরেজদের শিখিয়ে যাওয়া ইতিহাস মুখস্ত করে যারা, সেই টিপিক্যাল স্টাইলে লেখা! – বৌদ্ধদের ওপরে অত্যাচারের কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় বললেন, কিন্তু প্রমাণ উল্লেখ করলেন না!

বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম থেকে আলাদা, এটা পুরো লেখায় বারবার বললেন, কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধও কি কোথাও হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করেছেন? কোথায়? বৌদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্ব, বৈদিক ঔপনিষদিক দর্শনে আধারিত!

যেমন শৈব, শাক্ত, বৈষ্ঞব হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়, তেমনই বৌদ্ধ সম্প্রদায়! যোগ, বিভিন্ন দেব দেবী, দর্শন … তফাৎ কোথায়??

আর, এত বিস্তারিত ইতিহাস এর তথ্যসূত্র কি? উল্লিখিত একটা বই? সেটা কতটা নির্ভরযোগ্য?