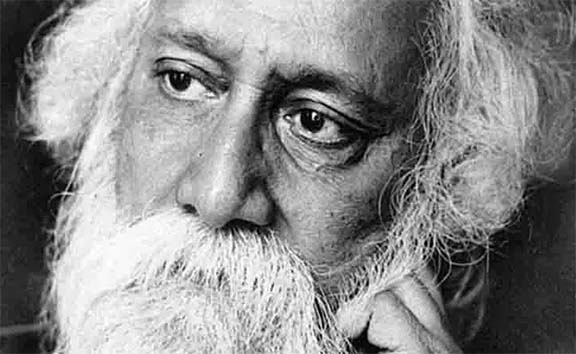

‘ছেলেবেলা’ বইয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্যকালের স্কুলজীবন নিয়ে লিখেছেন, ‘এখানে সাজ নেই, রঙ নেই, দেশলাইয়ের খোপ যেন। ছাত্রদের আকর্ষণের কোনও চেষ্টাই নেই।’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহাপ্রতিভার স্কুলজীবনে আশানুরূপ ফলাফল হয়নি কেন, কেনই বা তাঁকে স্কুলছুটের তকমা পেতে হল, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। অনেকে মান্ধাতার আমলের শিক্ষাপদ্ধতিকে দায়ী করেছেন এর জন্যে। রবীন্দ্রনাথের মতো জিনিয়াসকে স্কুলের গণ্ডিতে বেঁধে রাখা যায় না, এরকমও বলেছেন কেউ কেউ। এটাই আমাদের তথাকথিত রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞদের বাঁধা গত।

এহ বাহ্য। রবীন্দ্রনাথের নিজের দিক থেকে কোনও প্রতিবন্ধকতা ছিল কিনা, তিনি কোনও শারীরিক বা মানসিক সমস্যায় ভুগতেন কিনা ক্লাসে, সেটা কেউ ভেবে দেখেননি। কেন তিনি শিক্ষকের বিতরিত জ্ঞান আহরণ করে পরীক্ষার খাতায় ষোলআনা উগরে দিতে পারতেন না, তার কোনও বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ কেউ করেননি আজ পর্যন্ত। কোনও সংকট ছিল কিনা তাঁর জ্ঞানার্জনের মুহূর্তগুলিতে, সেটিও জানার চেষ্টা করা হয়নি। বোঝার চেষ্টা করা হয়নি ছাত্র রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথ যে আংশিক বর্ণান্ধ, সেকথা আমরা জানি। তিনি ‘প্রোটানোপ’ ছিলন। কেতকী কুশারী ডাইসন তাঁর বই ‘রঙের রবীন্দ্রনাথ’-এ লিখেছেন এটা, তার আগে শোভন সোমও লিখে গেছেন তাঁর বইয়ে। তাই তাঁর বর্ণান্ধতা নিয়ে কোনও সংশয় নেই আর। যেহেতু বর্ণান্ধতা বংশগত রোগ, তাই এর রোগলক্ষণ জন্মের পর থেকেই পরিস্ফুট হয়। শৈশবের এই বিচ্যুতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অধরাই থেকে যায়। ফলত স্কুলে খারাপ রেজাল্ট, স্কুল ড্রপ আউটের মতো ঘটনা ঘটে। রবীন্দ্রনাথের স্কুল ছেড়ে দেওয়ার ঘটনার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে আংশিক বর্ণান্ধতার জন্যেই তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়। স্কুলের শিক্ষকদের পড়ানো তিনি অনেক ক্ষেত্রেই অনুধাবন করতে পারতেন না, রঙের সম্যক ধারণা ছিল না বলে। একই কারণে সহপাঠীদের সঙ্গেও মিশতে পারতেন না খোলা মনে। পাছে কোনও জিনিসের রঙ ভুল বলে ফেলে হাস্যাস্পদ হতে হয়, সেই ভয়ে তিনি নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন, কিছুটা আড়ষ্ট ছিলেন। এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনও লেখক কিছু লিখে যাননি। আমিই প্রথম কবির আংশিক বর্ণান্ধতার আলোকে তাঁর ‘স্কুল ড্রপ আউট’-এর বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছি একাধিক লেখায়।

জীবনস্মৃতিতে কবিগুরু লিখেছেন, “তাসখেলায় আমার কোনোদিন মন যায় নাই।” রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ির অন্দরমহলে তাঁর মাকে ‘খুড়ীর সঙ্গে’ তাস খেলতে দেখতেন। তাস খেলতে দেখতেন বাড়ির অন্যান্য মহিলাদেরও। কিন্তু নিজে তিনি তাস খেলার প্রতি কোনও আকর্ষণ বোধ করেননি। ভাইঝি ইন্দিরা দেবীর স্মৃতিকথায় আছে, “যতদূর মনে পড়ে, রবিকাকাকে কখনো কোনো সাধারণ খেলায় অংশ নিতে দেখিনি।”

মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে থাকার সময় তিনি ‘ব্রীজ’ খেলবেন বলেও সুকৌশলে শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নাকি বিলেতে ‘ন্যাপ’ নামে একটি পয়সা-দেওয়া তাস খেলা শিখেছিলেন, জেনেছিলেন অনুরূপ আর একটি খেলার নিয়মও। কিন্তু মৈত্রেয়ী দেবী সেগুলির ডিটেল গুরুদেবের কাছ থেকে আদায় করতে পারেননি।

‘গ্রাবু’ নামে একটি তাসখেলার নাম তাঁর বিভিন্ন লেখায় পাওয়া যায়, ‘প্রমারা’ নামে পয়সার তাসও সে সময় প্রচলিত ছিল। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন বাড়ির বউঝিরাও খেলত। কবিগুরুকে সেসব কখনও খেলতে দেখা যায়নি।

আসলে তাসের হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, টেক্কার রঙ কবি বুঝতে পারতেন না, রঙ গুলিয়ে যেত। তাই বিভিন্ন অছিলায় তিনি তাসখেলা থেকে সরে যেতেন।

টেনিস অবশ্য খেলেছেন তিনি ইংরেজ বন্ধুবান্ধবদের সাথে। টেনিস বলের রঙ সাদা বলে তেমন কোনও বিপত্তিতে পড়েননি। তবে একবার স্লিপ করে পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছিলেন বলে প্রিয়নাথ সেনকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করেছিলেন রেবাচাঁদ নামে এক খ্রিস্টান শিক্ষক। কিন্তু কবিগুরু লাল ডিউসের ক্রিকেট কোনওদিন সেভাবে খেলেননি। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বালিগঞ্জের স্টোর রোডের বাড়িতে ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করতে গিয়েছিলেন একবার ১৯০১ সাল নাগাদ। পায়ে আঘাত পেয়ে সেযাত্রায় ক্রিকেটে ক্ষান্তি দেন। লাল রঙটাই তিনি দেখতেন না যে! সবুজ দেখতেন। বিপক্ষ দলের ব্যাটারের সবুজ মাঠে ‘সবুজ’ বলে বাউন্ডারি হাঁকানো ফিল্ডার রবীন্দ্রনাথের কাছে তো ছিল দুঃস্বপ্ন! তিনি বল দেখতেই পেতেন না, মিসফিল্ড করতেন।

তাসখেলার কথা বারবার বলতে হচ্ছে একটাই কারণে, রঙিন এই খেলাটিই কবির ছাত্রাবস্থায় চালু ছিল। ক্যারম, লুডো, চাইনিজ চেকার ইত্যাদি তখন ছিল বলে শুনিনি। রঙবহুল ইন্ডোর গেমস ছিল তাসই। স্কুলের ছেলেদের তাসখেলা এখনকার দিনে অচল হলেও ঊনিশ শতকের শেষদিকে চালু ছিল হয়তো। দাবা তথা শতরঞ্জে রঙের সমারোহ নেই। নেই পাশাতেও। তাই সে খেলায় যাচ্ছি না।পরিণত বয়সে কবির ইন্ডোর গেমস বলতে ছিল, বিভিন্ন রকম শব্দের জাগলারি। অন্ত্যাক্ষরী ধরনের খেলাও ছিল। একটি খেলার নাম ছিল ‘শ্যারাড’। ইন্দিরা দেবীর স্মৃতিকথায় এর সমর্থন মেলে। বীরভূমের সুরুল-এর সঙ্গে সু-Rule বা Shoe-rule মেলানোর মতো খেলা। অর্থাৎ একটি শহর, সুশাসিত রাজ্য ও পাদুকা-নৈরাজ্যর মধ্যে শাব্দিক মিল।

স্কুলের বইয়ের মধ্যেও লুকিয়ে ছিল এক নিদারুণ মনস্তাত্ত্বিক খেলা। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি হোক, বা ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি হোক, প্রথম স্কুলের পাঠ্যপুস্তক রঙিন ছিল কিনা জানা যায়নি। রঙিন লিথোগ্রাফ বা উডকাট তখন সম্ভবত ভারতে চালু ছিল না। বিলেত থেকে বই এলে অবশ্য অন্য কথা।

তবে নর্মাল স্কুলের ইংরেজি কেতার প্রার্থনাসঙ্গীত শুনে মনে হয়, তাদের বইগুলিও যুগোপযোগী রঙ ধারণ করেছিল। কবিগুরু যেমন শুনেছিলেন, ‘কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং’। পরবর্তীকালে তিনি এটির প্রায় সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করেছিলেন, “Full of glee, singing merrily, merrily, merrily”। কলোকী যে কোথা থেকে এসেছে, সে ব্যাপারে অবশ্য তিনি নিশ্চিত হতে পারেননি। তবে আমার মনে হয়, কলোকী ‘Call of King’ হওয়া অসম্ভব নয়।

এই রকম ইংরেজের স্তাবক স্কুলের পাঠ্যপুস্তক যদি ব্রিটিশ কেতায় রঙিন না হয়, তবে আশ্চর্য হব। এবং এই রঙের গোলোকধাঁধায় পড়ে বালক রবির ভবিষ্যতটিই যে ঝরঝরে হয়ে যাবে তখন কে ভেবেছিল? এখানকার সাহেবের পা-চাটা ছাত্রদের গায়ের রঙও মনে হয় রক্তিমবর্ণ ছিল। কবি যে অশুচিকর সম্বোধন ও অপমান তাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সেটা তিনি পরবর্তী প্রৌঢ় জীবনেও ভোলেননি। রঙের এই বৈষম্য চট করে মন থেকে মোছা সম্ভব নয়।

১৮৭৫ য়ে যখন তিনি সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হলেন, তখনও সঙ্গে ভাগ্নে সত্যপ্রকাশ ও দাদা সোমেন্দ্রনাথ। সেসময় পাঠ্যপুস্তকে রঙিন ছবি এসে গেছে। সেন্ট জেভিয়ার্স অনেক স্কুলের থেকে এগিয়ে। ওখানকার ফাদাররা রঙের গেরোয় আটকে পড়া রবীন্দ্রনাথকে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন জানি না, তবে রবির সেখান থেকে অকালবিদায় তাঁরা আটকাতে পারেননি। তাই সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রকাশ পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ হলেও রবীন্দ্রনাথ পাস করতে ব্যর্থ হলেন। বস্তুত তাঁর স্কুলছুট তকমা এখান থেকেই জুটল। কোনও সন্তের মহিমাও তা আটকাতে পারল না।

একটি অদ্ভুত তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে কবিগুরুর অকাল স্কুলবিদায় নিয়ে। তিনি নাকি স্কুলজীবনে মেয়েলি স্বভাবের ছিলেন। তাই একধরনের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার হতেন অন্যান্য ছাত্রদের দ্বারা। এই তত্ত্ব সম্ভবত ঋতুপর্ণ ঘোষের একটি লেখাতেও পেয়েছি। তবে এটি সম্পূর্ণ আজগুবি ও মনগড়া তত্ত্ব।

আসল কথা বর্ণান্ধতাই রবীন্দ্রনাথের স্কুলশিক্ষার অন্তরায় ছিল। ১৯২২-এ জাপানি চক্ষুচিকিৎসক শিনোবু ইশিহারা বর্ণান্ধতা ধরার ইশিহারা টেস্ট আবিষ্কার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্কুলজীবন কেটেছে ১৮৬৫-১৮৭৫এর গন্ডিতে। তখন বর্ণান্ধ ছাত্রদের জুটত উপহাস ও তিরষ্কার। সহপাঠীদের কাছে তো বটেই, শিক্ষকদের কাছেও তিনি হাসির খোরাক হতেন। অনেকে অটিজিম-আক্রান্ত ছাত্রদের সঙ্গেও বালক রবীন্দ্রনাথের মিল খুঁজেছেন।

আসলে তিনি যে বর্ণান্ধতার জন্যেই স্কুল ছাড়তে বাধ্য হন, তা রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞদের চিন্তাতেই আসেনি। পঁচিশে বৈশাখের প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথের আংশিক বর্ণান্ধতাই যে তাঁর স্কুল ছাড়ার কারণ, এটা নিয়ে কিছু লিখতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু কবিপক্ষের মাতামাতিতে আসল সত্যটা যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্যে অপ্রিয় সত্যটা লিখে ফেলতেই হল।