প্রাচীনকাল থেকে সব দেশেই শিল্পসাধনার মুখ্য বিষয় দেব-দেবীর রূপারোপ। ঈশ্বরপরায়ণতাই যুগে যুগে মানুষকে দেব-দেবীর রূপারোপে অনুপ্রাণিত করে। দেব-দেবীর রূপ বর্ণনার সঙ্গে যুগাবতার মানুষকে শিল্পী-ভাস্করেরা তাঁদের শিল্পকলার অঙ্গীভূত করে সৌন্দর্যের সাধনা করেছেন। এ কারণে, দেব-দেবীর সঙ্গে ভারত শিল্পকলায় কৃষ্ণ আর বুদ্ধদেবকে নিয়ে রচিত হয়েছে বিপুল শিল্পসম্ভার।

এই একই কারণে চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনেও রচিত হয়েছে নানা শিল্প। যুগে যুগে প্রস্তর, দারু, পোড়ামাটি, মৃৎশিল্প অথবা পুঁথি, পট, কাঠখোদাই এবং ভিত্তিচিত্রে রূপায়িত হয়েছে চৈতন্য-কথা।

চৈতন্যজীবনের ওই প্রাচীন রূপায়ণ বাংলার শিল্পসাধনাকে ঐতিহ্যময় করে তুললেও শিল্পচর্চার সে ধারা কালের স্রোতে বিলুপ্ত হতে শুরু করে। ফলে, চৈতন্য সম্পর্কিত প্রাচীন শিল্প নিদর্শনগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য। বিলুপ্তির হাত থেকে আত্মরক্ষা করে চৈতন্য রূপারোপের যৎকিঞ্চিৎ যে নিদর্শন আজও টিকে আছে তা থেকে বাংলার প্রাচীন শিল্পসাধনার ইঙ্গিত মেলে।

চৈতন্যজীবন অবলম্বনে প্রাচীন শিল্পানুশীলনের ধারা অব্যাহত রয়েছে এ-যুগেও। বিচিত্র অঙ্কনশৈলী, বিবিধ মাধ্যম এবং অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত চৈতন্য বিষয়ক ওই শিল্পরচনার দুর্লভ নিদর্শন ‘ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও’র চিত্রকলা।

পুঁথি পট আর কাঠখোদাইয়ের যুগের অবসান সূচিত হয় লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনের জন্যে। লিথোগ্রাফির কায়দা-কৌশল আয়ত্ত করে বাংলার শিল্পীরা শুরু করেন লিথোর মাধ্যমে পৌরাণিক চিত্রের প্রকাশ। লিথো পদ্ধতিতে ছবি ছাপা আবিষ্কারের ফলে সুবিধাও হয়েছিল অনেক। একই পাথরের ছাপ থেকে মুদ্রিত করা যেতো অসংখ্য ছবি।

লিথোর মাধ্যমে পৌরাণিক চিত্র প্রকাশের জন্যে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল ‘ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও’। আর্ট স্টুডিও প্রকাশিত অসংখ্য বড় বড় লিথো চিত্রের মধ্যে ছিল চৈতন্যদেবের নানা মনোজ্ঞ রূপারোপ। সে-যুগে বাঙালীর ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছিল ‘ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও’র লিথোচিত্র।

বিগত শতকের অগ্রণী চিত্রশালা ‘ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও’র প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচী (১৮৭৮)। সমসাময়িক চার শিল্পী সহযোগীকে নিয়ে অন্নদাপ্রসাদ গড়ে তোলেন ‘ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও’। ওঁরা নবকুমার বিশ্বাস, ফণিভূষণ সেন, কৃষ্ণচন্দ্র পাল ও যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

‘ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও’র চিত্রগুলি কোনো একক শিল্পীর অঙ্কিত নয়। কয়েকজন শিল্পীর যুগ্ম অবদানে রচিত হয় ওই লিথো চিত্রগুলি। এ-কারণে এঁদের চিত্রে শিল্পীর কোনো স্বাক্ষর নেই।

আর্ট স্টুডিওর লিথো চিত্রের মাধ্যমে বিলুপ্ত ‘বেঙ্গল স্কুল’-এর রচনারীতি প্রত্যক্ষও করা যাবে। আবার ‘ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও’র গৌরাঙ্গ চিত্রের মাধ্যমে চৈতন্যদেবের পাঁচশো বছর পরের উত্তরপুরুষেরা একশ বছর এগিয়েও যেতে পারবেন। কারণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের চারশো বছর পরে আঁকা এবং প্রচারিত হয়েছিল আলোচ্য চিত্রটি।

আর্ট স্টুডিও প্রকাশিত চৈতন্যচিত্রের অন্যতম নিদর্শন ‘গৌরসন্ন্যাস’। ওই স্টুডিওর ‘হিন্দু সেক্রেড পিকচার্স’ সিরিজের অন্তর্ভুক্ত এ চিত্রে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী অধ্যায়ের ভাবোন্মত্ত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। মহাপ্রভু ভাবাবেশে আপ্লুত হয়ে কৃষ্ণধ্যান করছেন। তাঁর মুখমণ্ডল স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত।

সংসারত্যাগী গৌরাঙ্গের পরনে ছিন্ন কম্বল। মস্তক মুণ্ডিত। সঙ্গে তিন অনুগামী তাপস। ওঁদের একজনের হাতে মহাপ্রভুর দণ্ড; অন্য একজন ধরে রয়েছেন কমণ্ডুল। গত শতকের আশির দশকে প্রচারিত হয়েছিল চিত্রটি।

উনিশ শতকের কলকাতার অপর চিত্রশালা ‘সি. অ্যাও সি পিকচার স্টুডিও’। ওই চিত্রশালা থেকেও প্রকাশিত হয় গৌরাঙ্গদেবের লিথো চিত্র। এই চিত্রশালাটিতে চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা থাকলেও লিথো চিত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা ছিল না। এঁদের চিত্রগুলি লিথো করে নেওয়া হতো ‘ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও’ থেকে। এ কারণে, এঁদের প্রকাশিত লিথোগুলিতে লেখা থাকতো ‘প্রিন্টেড অ্যাট দি ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও’।

গৌরাঙ্গের ষড়ভুজ মূর্তি চিত্রায়িত হয়েছে এ লিথোগ্রাফে। রাম, কৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গের সম্মিলিত এ-রূপকল্পের উৎসমূলে রয়েছে ভক্তের সেই বিশ্বাস — গৌরাঙ্গদেব ঈশ্বরের অংশ। যিনি গৌরাঙ্গ, তিনিই রাম আবার তিনিই কৃষ্ণ।একই অঙ্গে তাঁর এত রূপ। লক্ষণীয়, ষড়ভুজ-এ প্রতিমার দেহটি কিন্তু দিব্যকান্তি গৌরাঙ্গের। মাথায় চূড়া করে বাঁধা চুল। টানা টানা আয়ত চোখ। ঢলঢল মুখখানিতে তাঁর প্রেমপ্রীতি আর সৌহার্দ্যের হাসিমাখা আমন্ত্রণ। তাঁর সুডৌল অঙ্গে উদ্ভাসিত তরুণ তাপসের জ্যোতির্ময় লাবণি।

ষড়ভুজ-এ প্রতিমার ওপরের হাত দুটিতে ধরা রয়েছে ধনুবাণ। সবুজ ওই দুটি বাহু রঘুপতির। বুকের কাছে নীলাভ যে দুটি হাতে বাঁশী, নিতে অসুবিধা হয় না, তা মুরলীধর দৈবকীনন্দনের। আর নিচের দুটি হাতে বুঝে রয়েছে যে দণ্ড আর কমণ্ডলু তা স্বয়ং গৌরাঙ্গ।

চৈতন্যদেবের জীবনাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এঁকেছিলেন নানা চিত্র। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা চৈতনালীলার ছবির সংখ্যা সঠিক জানা না গেলেও বলা চলে কুড়িটির বেশি পটে চিত্রায়িত করেন তিনি চৈতন্যজীবন। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সংগ্রহশারূপারোপে উদ্বুদ্ধ হন গগনেন্দ্রনাথ। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব থেকে বাল্যলীলা, অধ্যাপনা, বিবাহ, ঈশ্বর পুরীর সান্নিধ্যলাভ, বৈরাগ্য, সংকীর্তন ও কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা এবং প্রব্রজ্যা ও নীলাচল পরিভ্রমণের রূপ তিনি চিত্রায়িত করেন। চৈতন্যদেবের জীবনাদর্শের প্রতি আনুগত্য রেখে গগনেন্দ্রনাথ চৈতন্য চিত্রমালায় গৈরিক রঙের ব্যবহার করেছেন। গেরুয়া বা গৈরিক আধ্যাত্মিক আদর্শ ও ত্যাগব্রতের প্রতীক।

তাঁর চৈতন্য চিত্রমালার অন্যতম নিদর্শন নিমাই পণ্ডিতের সন্ন্যাস গ্রহণের দৃশ্য। সংসারত্যাগী নিমাইয়ের কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের দৃশ্যটি অঙ্কিত হয়েছে এ চিত্রে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিমাই পণ্ডিতের দুই গুরু। ঈশ্বর পুরী তাঁর প্রথম দীক্ষাদাতা। মাধবেন্দ্র পুরীর মন্ত্রশিষ্য ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্যের আতিথ্য নিয়েছিলেন। নবদ্বীপে ঈশ্বর পুরীকে দেখে নিমাই বলেছিলেন : ‘তোমার পাদপদ্ম আমার কোটি কোটি তীর্থ।’ উত্তরে ঈশ্বর পুরী বলেন, ‘নিমাই তুমি শুধু পণ্ডিত নও, তুমি ঈশ্বরের অংশ।’

গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে নিমাই ঈশ্বর পুরীর কাছে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন (১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দ)। গয়া থেকে ফিরে আসার সময় ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান কুমারহট্ট গ্রামে গুরুগৃহ দেখতেও গিয়েছিলেন নিমাই।

গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রায় দু’বছর পর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নিমাই। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি প্রায় চব্বিশ বছর বয়সে কাটোয়ায় জাহ্নবীতীরে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা নেন গৌরাঙ্গ।

কেশব ভারতীও মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ শিষ্য। পরিব্রাজক-সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর সঙ্গে নবদ্বীপেই প্রথম পরিচয় নিমাইয়ের। নিমাইয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে কেশব ভারতী তাঁর আতিথ্যও নিয়েছিলেন। নিমাইয়ের পীড়াপীড়িতে কেশব ভারতী তাঁকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা দেন কাটোয়ায়।

দীক্ষাদানের সময় কেশব ভারতী বলেছিলেন যেহেতু কৃষ্ণনাম প্রচার করে তুমি সকলকে চৈতন্যদান করেছো, সেহেতু তোমার নাম দিলাম ‘শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য’। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে কেশব ভারতীর সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের একুশটি চৈতন্য-চিত্র সংগৃহীত আছে। বিশ্বকবির ‘জীবনস্মৃতি’ চিত্রাঙ্কনের পরে চৈতন্যজীবনের গনন্দ্রনাথের চিত্রে দেখা যাচ্ছে নদীতীরে এক উন্মুক্ত প্রান্তরে দীক্ষাদান পর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানক্ষেত্রে টাঙ্গানো হয়েছে এক চন্দ্রাতপ। ওই চন্দ্রাতপের নিচে দীক্ষা নিচ্ছেন নিমাই। অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করছেন কয়েকজন অনুরাগী সুহৃদ ও তাপস এবং মহিলা।

নদীতীরে আয়োজিত গৃহাশ্রম ত্যাগের অনাড়ম্বর ওই অনুষ্ঠানটি গগনেন্দ্রনাথের তুলিকায় মনোজ্ঞ রূপ পরিগ্রহণ করেছে। তাঁর ছিমছাম রচনারীতির গুণে মূর্ত হয়ে উঠেছে ত্যাগব্রত গ্রহণের অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি। গগনেন্দ্রনাথের এ চিত্রে সনাতনী আচার-অনুষ্ঠানের সরল রূপারোপের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে এমন এক আবেদন যা শচীমাতার মতই সবার অন্তরকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে।

গগনেন্দ্রনাথের চৈতন্য চিত্রমালা ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিতও হয়। অধিকন্তু ‘প্রবাসী’ ও ‘মডার্ন রিভিয়ু’-তেও প্রকাশিত হয়।

‘প্রবাসী’তে গগনেন্দ্রনাথের চৈতন্য চিত্র দেখে পরম প্রীত হয়েছিলেন প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর ও বৈষ্ণব পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ ‘প্রবাসী’-তে গগনেন্দ্রনাথের চৈতন্যলীলার চিত্র দেখে চিঠি লিখে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। কলকাতার সিমুলিয়ার বাড়ি থেকে তিনি লিখেছিলেন :

“নমস্কার পূর্বক নিবেদন, মহাত্মন,

আপনার জয় হউক, আপনার তুলিকার জয় হইক হউক, কি সুন্দর চিত্রই অঙ্কন করিয়াছেন ! ‘প্রবাসী’র কলেবর পবিত্র হইয়া গিয়াছে,— দর্শকেরও নয়ন মন পবিত্র হইতেছে। শ্রীগৌরলীলার এত সুন্দর চিত্র ইতিপূর্বে আর দেখি নাই। আমি অসুস্থ, শয্যাশায়ী, নচেৎ স্বয়ং যাইয়া এই আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া আসিতাম। শ্রীভগবান আপনাদের দুটি ভাইকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনাদের ভাবব্যঞ্জক পবিত্র চিত্র ভারতবাসীর মলিন হৃদয়ে আবার ধর্মভাব জাগাইয়া তুলুক,— তাহাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলুক। শ্রীযুক্ত অবনীবাবুকে আমার নমস্কার জানাইবেন। আপনারা উভয় ভ্রাতায় চিত্রবিদ্যায় ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করিলেন।

ইতি

আপনাদেরই শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী”

ছবিটি অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কিন্তু জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত সমুদ্রের চৈতন্যদেবের মুখমণ্ডলই শুধু দৃশ্যমান। আপাত দৃষ্টিতে চিত্রটিকে রূপারোপ ও মহাপ্রভুর মুখমণ্ডলে গগনেন্দ্রনাথের মুনসীয়ানার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

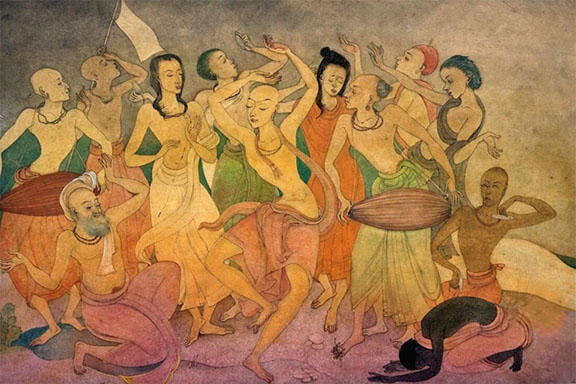

‘পূর্ণচন্দ্র অথবা চৈতন্যের নির্বাণ নামেও নির্বাণ’ নামেও এক চিত্র আছে গগনেন্দ্রনাথের। অনুমান এ চিত্রটি অনেক পরে অঙ্কিত। হালকা সবুজের সমারোহে আঁকা এ পটে সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে মুদ্রিত নয়নে শায়িত ও প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চিত্রাঙ্কনে ব্রতী হন অনেকেই। প্রিয়নাথ গগনেন্দ্রনাথের সমসাময়িক অথবা উত্তরকালে চৈতন্যের ত্যাগ তিতিক্ষা সিংহ, অবনীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ সরকারের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ‘চিত্রে শ্রীচৈতন্য’ নামে নরেন সরকারের এক চিত্র সংকলনও প্রকাশিত হয় (১৩৩২)। এ বিষয়ে অবনীন্দ্র শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল, অসিতকুমার এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের শিল্পকর্ম স্মরণীয়। চৈতন্য চিত্রে নন্দলাল ও ক্ষিতীন্দ্রনাথের সম্ভার বিপুল। নন্দলালের ‘জগাই-মাধাই’, ‘চৈতন্যের জন্ম’ (ফ্রেস্কো : জয়পুরী), ‘চৈতন্যের পুঁথিরচনা’, ‘চৈতন্যের গৃহত্যাগ’ ও ‘গরুড়স্তম্ভের পাদমূলে শ্রীচৈতন্য’ শিল্পকলার সম্পদ। নন্দলাল-সতীর্থ ক্ষিতীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও কৃতিত্বের মূলে কৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলার নানা রূপারোপ। বাংলার শিল্পিকূলে ক্ষিতীন্দ্রনাথের মত তন্ময় হয়ে চৈতন্যের চিত্রাঙ্কনে আর কেউ ব্রতী হননি। ক্ষিতীন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন পরম বৈষ্ণব ও কৃষ্ণভক্ত। গৌরাঙ্গগত প্রাণ ক্ষিতীন্দ্রনাথ কীর্তনীয়াও। নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর কাছে তাঁর কীর্তন অনুশীলন। সূক্ষ্মরেখা আর স্নিগ্ধ বর্ণে অঙ্কিত তাঁর চৈতন্যচিত্রের সঠিক সংখ্যা অজ্ঞাত।

‘বাঙ্গালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া’, এ অবিস্মরণীয় পক্তির সার্থক রূপারোপ যদি কোথাও পাওয়া যায় তবে তা ক্ষিতীন্দ্রনাথের হরিদাসের তিরোভাব’, ‘নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ’, ‘চৈতন্য ও ময়ূর’, ‘চৈতন্যের চৈতন্যপটেই পাওয়া সম্ভব। চৈতন্যের গৃহত্যাগ’, ‘সংকীর্তন’, ‘যবন নৃত্য’, ‘চৈতন্যের ক্ষমা’ প্রভৃতি চিত্রগুলি অন্তরের অমিয় মন্থন করেই এঁকেছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ।

চৈতন্যের নানা চিত্র। সুরেশচন্দ্র ঘোষের আঁকা ‘মহাপ্রভুর শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় আর বর্ধমানের সুরেশচন্দ্র ঘোষও আঁকেন দর্শন’ চিত্রটি দেখে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক শিল্পীর উদ্দেশে লেখেন এক কবিতা। যামিনী রায়, সুরেন্দ্রনাথ দাস ও কালীপদ ঘোষালও চৈতন্যের চিত্রাঙ্কনের জন্যে সুপরিচিত।

চৈতন্যের অন্যতম রূপকার পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। এ বিষয়ে তাঁর অবদানও প্রচুর। কৃষ্ণ ও চৈতন্যের নানারূপ তাঁর চিত্রকলায় নিপুণ নিষ্ঠায় উদ্ভাসিত। ‘মহাপ্রভু ও শচীমাতা’, ‘মহাপ্রভু’, ‘নীলাচলে মহাপ্রভু’, ‘শ্রীরূপ ও সনাতন একদা তাঁরও চৈতন্যের চিত্ররূপ পৌঁছে যায় ঘরে ঘরে। সম্ভবত, তিনিই বাংলার শেষ সার্থক রূপবিদ যিনি আক্ষরিক অর্থে চৈতন্যজীবনকে চিত্রকলার মুখ্য বিষয় করে তোলেন।