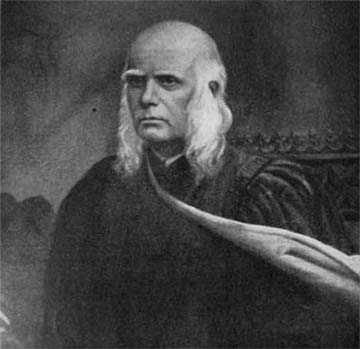

৩৪. হরিমোহন সেন (Harimohan Sen) (১৮১২- ?)

দেওয়ান রামকমল সেনের পুত্র হরিমোহন হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন; রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর সহপাঠী। বাংলা, ইংরেজি ও পারসি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। সরকারি কোষাগার ও ‘ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলে’র দেওয়ান ছিলেন তিনি। পরে জয়পুরের মহারাজার উপদেষ্টা হন।

প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁর। ১৮৪৯ সালে ব্যাঙ্কের সম্পাদক চার্লস হগ সন্দেহ করেন যে ‘হিন্দু ইনটেলিজেন্সারে’ তাঁর বিরুদ্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার লেখক হরিমোহন। এ কথা জানতে পেরে হরিমোহন ‘ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলে’র দেওয়ান পদ (তখন তাঁর মাসিক মাইনে ছিল ১,৫০০ টাকা) থেকে ইস্তফা দেন।

খ্রিস্টান মিশনরিদের প্রভাব প্রতিহত করার জন্য যে ‘হিন্দু চ্যারিটেবল ইন্সটিটিউশন’ গড়ে ওঠে তিনি ছিলেন তার সহ-সম্পাদক। হরিমোহন দেশে বৃত্তিশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করেছেন।। ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘মেকানিকেল ইন্সটিটিউট’ লাভ করেছে তাঁর সাহায্য; ‘সোসাইটি ফর দ্য প্রমোশন অব ইনডাস্ট্রিয়াল আর্টসে’র সদস্য ছিলেন তিনি। ‘ভূম্যধিকারী সভা’র সদস্য হিসেবে তিনি লাখেরাজ বিষয়ে জমিদারদের আন্দোলনের প্রেরণা ছিলেন। ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’ ও ‘ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে’র সদস্য ছিলেন হরিমোহন।

দ্রষ্টব্য.

সংবাদপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য় খণ্ড)। Life of Dewan Ramcomul Sen : Peary Chand Mittra. The Modern History of Indian Chiefs, Rajas, Zaminders (part-II) : Loke Nath Ghosh.

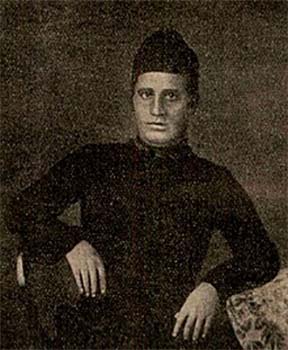

৩৫. তারানাথ তর্কবাচস্পতি (Taranath Tarkabachaspati) (১৮১২-১৮৮৫)

কালনার বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিতের পরিবারের কালিদাস সার্বভৌমের পুত্র তারানাথ সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। ব্যাকরণ, স্মৃতি, অলংকার, ন্যায়, বেদ, উপনিষদ, জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বিদ্যাসাগরের আহ্বানে তিনি তিনি ব্যাকরণ পণ্ডিত হিসেবে সংস্কৃত কলেজে যোগ দান করেন। বিদ্যাসাগরের মতো তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ই ভি কাউয়েল। বারো বছরের অক্লান্ত সাধনায় তারানাথ রচনা করেন সংস্কৃত অভিধান।

সংস্কৃত পণ্ডিত হলেও তিনি ছিলেন প্রগতিমনস্ক। নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। বেথুন যখন নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তারানাথ শুধু তাকে স্বাগত জানান নি, আত্মীয়-স্বজনের বাধা উপেক্ষা করে নিজ কন্যাকে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন।

বিধবা বিবাহের ব্যাপারেও তিনি বিদ্যাসাগরের সহযোগী ছিলেন। এই ব্যাপারে সরকারের কাছে যে আবেদনপত্র প্রেরিত হয়, তিনি তার অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন। ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রথম বিধবা বিবাহ হয় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে কালীমতী দেবীর। এই বিবাহে তারানাথ বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করেন। বাল্যবিবাহেরও বিরোধিতা করেন তিনি। তিনি প্রতিমাপুজোয় বিশ্বাস করতেন না; সমুদ্রযাত্রাকে অশাস্ত্রীয় বলে মনে করতেন না।

দ্রষ্টব্য.

পণ্ডিতকুলতিলক মহাত্মা তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবন চরিত : শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ভারতবিখ্যাত পণ্ডিততারানাথ তর্কবাচস্পতি : মানবেন্দ্র পাল, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, সিদ্ধেশ্বর আচার্য। তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী এবং সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি : তারাধন তর্কভূষণ। বিদ্যাসাগর : চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৬. (রেভা.) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (Krishna Mohan Banerjee) (১৮১৩-১৮৮৫)

রামজয় বিদ্যাভূষণের পৌত্র, জীবনকৃষ্ণ-শ্রীমতীর পুত্র কৃষ্ণমোহন হেয়ারসাহেবের কালীতলার অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁর মেধায় আকৃষ্ট হন হেয়ারসাহেব, তাই তাঁকে মাস মাইনে দিতে হয় নি। এরপর তিনি ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। এখান থেকে উত্তীর্ণ হবার পরে হেয়ার সাহেব তাঁকে নিজের স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর চিন্তা-দর্শন তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি ‘ইয়ং বেঙ্গল’ দলভুক্ত হন। হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য কৃষ্ণমোহন প্রকাশ করেন ‘এনকোয়েরার’ পত্রিকা। ‘ইয়ং বেঙ্গল’ভুক্ত তাঁর কয়েকজন বন্ধুর উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য তাঁকে ১৮৩১ সালে গৃহ থেকে বিতাড়িত হতে হয়। বিতাড়ন প্রসঙ্গে তিনি লেখেন ‘The Persecuted’। বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় নিলেও সেখান থেকেও তাঁকে বিতাড়িত হতে হয়। ১৮৩২ সালের ১৭ অক্টোবর তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি,গ্রিক, হিব্রু ভাষায় সুপণ্ডিত কৃষ্ণমোহন হিন্দুধর্মের তীব্র সমালোচনা করেছেন কিন্তু যাতে সাধারণ মানুষ হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে তার জন্য সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুবাদও করেছেন। তাঁর ‘ষড়দর্শন সংবাদ’, ‘ঋগ্বেদ সংহিতা’ তারই নিদর্শন। ১৩ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর ‘বিদ্যাকল্পদ্রুম’ বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বিশ্বকোষ। এই প্রসঙ্গে বলা যায় মাতৃভাষা চর্চার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল।

সমাজের নানাবিধ কুসংস্কার দূরীভূত না হলে, আপ্তবাক্যের প্রতি অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত না হলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয় বলে মনে করতেন তিনি। ‘জ্ঞানোপার্জিকা’ সভা থেকে তিনি সমাজ সংস্কারের নানা দিক দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতেন। ‘বেথুন সোসাইটি’, ‘ভারত সংস্কার সভা’, ‘বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা’, ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’ প্রভৃতি সভা-সমিতির নানা হিতকর কাজের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

সাম্যের প্রবক্তা কৃষ্ণমোহন জাতিগর্বে আচ্ছন্ন ইংরেজদের ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এই উদ্দেশ্য তিনি ১৮৫৭ সালের মে মাসে গড়ে তুলেছিলেন ‘ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব’। ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘ইণ্ডিয়ান লিগ’ ও ১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই প্রতিষ্ঠিত ‘ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে’র মাধ্যমে রাজনীতি বিষয়ে দেশবাসীর আগ্রহ সৃষ্টি করেন এবং ইংরেজ শাসকের কাছে দেশবাসীর দাবি তুলে ধরেন।

দ্রষ্টব্য.

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য সাধক চরিতমালা) : যোগেশচন্দ্র বাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোকে রেভা. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : কৃষ্ণকলি বিশ্বাস। রেভা. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : গোলাম মুর্শিদ। A Biographical Sketch of the Rev. K.M.Banerjea : Ramchandra Ghosha . The Rev, Krishna Mohan Banerjea (Bengal Past and Present, vols xxxv111 and xxxv111, 1929) : Harihar Das . Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India : R.G.Sanyal . Meeting of Native Gentlemen at the House of the Rev. K.M.Banerjea .

৩৭. রাধানাথ শিকদার (Radhanath Sikdar) (১৮১৩-১৮৭০)

কলকাতার তিতুরাম শিকদারের পুত্র রাধানাথ কমল বসুর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পরে ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। কৃতী ছাত্র রাধানাথ গণিতে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন, অর্জন করেন শিক্ষক টাইটলারের প্রশংসা। ডিরোজিওর প্রভাব পড়ে তাঁর উপর।

১৮৩২ সালে ভারতের গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভেতে কর্নেল জর্জ এভারেস্টের অধীনে যোগদান করেন হিসাবরক্ষক হিসেবে। ১৮৫২ সালে তিনি হিমালয় পর্বতে বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখর আবিষ্কার করেন। এই শিখরের নাম ‘এভারেস্ট’ রাখা হয় সার্ভে অধিকর্তার নামানুসারে। ১৮৫২ সালে তিনি গবর্নমেন্ট অবজারভেটরির সুপারিনটেন্ডট হন।

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের সমালোচক রাধানাথ প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তিনি। টেকনিক্যাল এডুকশনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রাধানাথ মনে করতেন নারীমুক্তির একমাত্র উপায় হল নারীশিক্ষা। স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য তিনি প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে ১৮৫৪ সালে প্রকাশ করেন ‘মাসিক পত্রিকা’। ১৮৫১ সালে ‘বেথুন সোসাইটি’তে এবং ১৮৫৪ সালে ‘সুহৃদ সমিতি’তে স্ত্রীশিক্ষার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা বিনা পারিশ্রমিকে জোর করে মানুষকে খাটাতেন। রাধানাথ তার প্রতিবাদ করেন। ১৮৪৩ সালের ১৫ মে দেরাদুনের জেলাশাসক ভ্যান্সিটার্টের এ রকম অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করায় রাধানাথকে আদালত অভিযুক্ত করে এবং তাঁকে ২০০ টাকা জরিমানা দিতে হয়।

দ্রষ্টব্য.

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা : যোগেশচন্দ্র বাগল। রাধানাথ শিকদার : আবুল হাসনাৎ। রাধানাথ শিকদারের আত্মকথা ও মূল্যায়ন : দীপক দাঁ সম্পাদিত। রাধানাথ শিকদার : তথ্যের আলোয় : শঙ্করকুমার নাথ। Radhanath Sikdar and Colonial Science : Ashish Lahiri। [ক্রমশ]