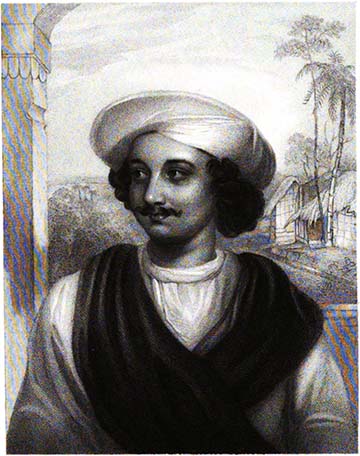

২৮. কাশীপ্রসাদ ঘোষ (Kasiprasad Ghosh) (১৮০৯-১৮৭৩)

ধনী জমিদার শিবপ্রসাদ ঘোষের পুত্র কাশীপ্রসাদ হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র। ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা করে তিনি ক্যাপ্টেন ডি এল রিচার্ডসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অব পিস পদ লাভ করেন।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যপ্রীতি তাঁকে ইংরেজ শাসকের স্তাবকে পরিণত করে নি। স্বদেশপ্রীতির জন্যই তিনি মিলসাহেবের ‘হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া’র সমালোচনা করেন। সমকালীন রাজনীতিতে সক্রিয় না হলেও তিনি ‘ভূম্যধিকারী সভা’র বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ডেভিড হেয়ারের অনুরাগী কাশীপ্রসাদ দেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ‘হিন্দু বেনাভোলেন্ট ইন্সটিটিউশনে’র পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন। তাঁর ‘ল্যাণ্ড অব দ্য গডস অ্যান্ড লফটি নেমস’ দেশপ্রেমমূলক কবিতার বই।

দ্রষ্টব্য.

সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড)। মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল। বাংলা সাহিত্যে প্রগতিচিন্তা (২য় খণ্ড) /./ দিলীপ মজুমদার

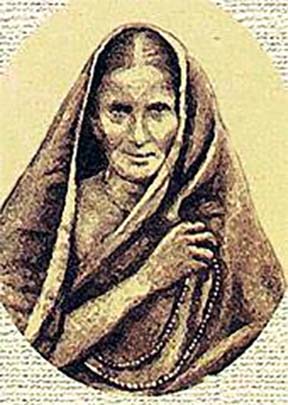

২৯. রাসসুন্দরী দেবী (Rassundari Devi) (১৮০৯-১৮৯৯)

পাবনার পোতাজিয়া গ্রামে এক জমিদার পরিবারে জন্ম রাসসুন্দরীর। মাত্র বারো বছরে তাঁর বিয়ে হয়। চৌদ্দ বছর বয়েসে শ্বশুরবাড়ির পুরো সংসারের দায়িত্ব সামলাতে হয় তাঁকে। তাঁর কোন প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। সংসারের দায়িত্বভার পালন করে তিনি গোপনে পড়াশুনো করতেন। ২৫ বছরে তিনি পড়তে ও ৫০ বছরে লিখতে শেখেন।

তাঁর আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’এ (প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সালে) তিনি সেকালের নারীদের খাঁচার পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলেছেন নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার কথা। এই বইতে সেকালের সমাজ, নারীর অবস্থান, অন্তঃপুরের জীবনের কথা আছে। কেউ কেউ তাঁকে ‘প্রারম্ভিক নারীবাদী’ আখ্যা দিয়েছেন।

দ্রষ্টব্য.

নারীর লেখা নারীর কথা : দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী : সোমেন বসু। Rassundari Dasi : Sonia Amin . Women Writing in India : J Susie Tharu & Ke. Lalita

৩০. চন্দ্রশেখর দেব (Chandrasekhar Dev) (১৮১০-১৮৯০)

রামমোহন রায়ের প্রথম যুগের শিষ্য চন্দ্রশেখর হিন্দু কলেজ লেখাপড়া করেন। পরে তিনি সহকারী কালেক্টরের পদ লাভ করেন। রামমোহনের প্রভাবে তিনি পৌত্তলিকতা বিরোধী হন। তাঁর পরামর্শে রামমোহন ১৮২৮ সালের ২০ জানুয়ারি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন তারাচাঁদ চক্রবর্তী।

শিক্ষা বিস্তারে তিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তবে খ্রিস্টান মিশনরিদের কার্যক্রমে বিরক্ত হন। তাই ১৮৪৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে তিনি ‘হিন্দু চ্যারিটেবল ইন্সটিটিউশন’ গঠন করেন।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রতিবাদে ১৮৩৫ সালের ৫ জানুয়ারি টাউন হলের সভায় উপস্থিত ছিলেন। ১৮৪৩ সালের ২০ এপ্রিল যে ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’ গঠিত হয় তার অন্যতম আয়োজক ছিলেন চন্দ্রশেখর। জর্জ টম্পশনের সভাপতিত্বে এই সভায় তিনি তারাচাঁদ চক্রবর্তীর প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৮৫১ সালে এই সংগঠন ‘ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে’র সঙ্গে মিশে গেলে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষের মতো চন্দ্রশেখরও তার সঙ্গে যুক্ত হন।

দ্রষ্টব্য.

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড)। Friends and Followers of Rammohan .

৩১. রসিককৃষ্ণ মল্লিক (Rasik Krishna Mallick) (১৮১০-১৮৫৮)

কলকাতার সিঁদুরিয়া পট্টির নবকিশোর মল্লিকের পুত্র রসিককৃষ্ণ হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁর উপর ডিরোজিওর প্রভাব পড়েছিল। ‘অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে’ যাতায়াত ছিল তাঁর, আলোচনাতেও অংশগ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন ‘ইয়ং বেঙ্গলে’র অন্যতম নেতা। তিনি ডেপুটি কালেক্টরের পদ লাভ করেন।

‘পার্থেনন’ ও ‘জ্ঞানান্বেষণ’ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, গঙ্গাজল নিয়ে শপথ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল ছিলেন। জুরি ও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে শপথ গ্রহণের হিন্দুরীতির বিরোধিতা করেন। এইসব কারণে পটলডাঙা বিদ্যালয়ের চাকুরি ও পিতৃগৃহের আশ্রয় ত্যাগ করতে হয় তাঁকে। কিশোরীচাঁদ মিত্রের ‘সুহৃদ সমিতি’র সদস্য হিসেবে সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করেন তিনি।

বাংলার মানুষের মানসিক জাগরণের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তাই তিনি মনে-প্রাণে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার চাইতেন। ইংরেজ সরকার খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার জন্য স্কুলগুলিতে যখন পাদ্রি নিয়োগ করেন, তিনি তার বিরোধিতা করেন। ‘ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি’কে বিস্তৃত কারার জন্য উদ্যোগ গ্রহণে তিনি ছিলেন রসময় দত্তের সহযোগী। আদালতে পারসি ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষার প্রচলনের জন্য চেষ্টা করেন তিনি।

১৮৩৫ সালের ৫ জানুয়ারি টাউন হলের সভায় তিনি সরকারের নানা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। যেমন তাঁর মতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য হ্যালিবারিতে পাঠের প্রয়োজনীয়তা নেই; নুন ও আফিংএ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্য বন্ধ করা দরকার, সুপ্রিম কোর্ট গভর্নর জেনারেলের অধীনস্ত হওয়া অন্যায়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সমর্থক রসিককৃষ্ণ ১৮৩৫ সালের ৮ জুন টাউন হলের সভায় অসবোর্ন সাহেবের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের বিচারের দু রকম পদ্ধতিকে নিন্দা করেন তিনি। কলকাতা পুলিশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তিনি। স্পষ্ট করে তিনি বলেন যে আইনের সুবিচার দেশের সাধারণ মানুষ পায় না। ইংরেজ সরকার পরিচালিত হয় নিছক ব্যবসাবুদ্ধির দ্বারা। রসিককৃষ্ণ যেমন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা হ্রাসের কথা বলেছিলেন, তেমনি বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে ভারতীয়দের নিয়োগের দাবি তুলেছিলেন। বাংলার রায়দের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সজাগ ছিলেন তিনি।

দ্রষ্টব্য.

পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিনবিহারী গুপ্ত। মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল। ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস : অমর দত্ত। The Calcutta Gazette of 3 January, 1835

৩২. শিবচন্দ্র দেব (Shivachandra Dev) (১৮১১-১৮৯০)

হুগলির ব্রজকিশোর দেবের পুত্র শিবচন্দ্র হিন্দু কলেজের ছাত্র ও ডিরোজিওর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। সার্ভে বিভাগে কাজ করেন, পরে ডেপুটি কালেক্টর হন। রামমোহনের গুণমুগ্ধ শিবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন ও পরে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা হন।

তিনি মনে করতেন যে স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই নিজের মেয়েদেরকে তিনি বেথুন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। এতে রক্ষণশীল সমাজ তাঁর প্রতি বিরূপ হন। ১৮৬০ সালে নিজের বাড়িতেও তিনি মেয়েদের বিদ্যালয় চালু করেন। রেল স্টেশন, সাধারণ পাঠাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ‘কোন্নগর হিতসাধিনী সভা’র প্রতিষ্ঠাতা তিনি।

দ্রষ্টব্য.

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম খণ্ড) : বিনয় ঘোষ। Character Book of the Subordinate Executive Service (part-II)

৩৩. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (Ishwar Chandra Gupta) (১৮১২-১৮৫৯)

বাল্যে মাতৃহারা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাতুলালয়ে লালিত হন। পিতার আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় প্রথাগত শিক্ষা লাভ করতে পারেন নি। যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি তিনি ‘সম্বাদ প্রভাকর’ নামক এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন সে পত্রিকা দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকাই তাঁকে খ্যাতনামা করে তোলে। তিনি ‘সম্বাদ রত্নাবলী’, ‘পাষণ্ডপীড়ন’, সম্বাদ সাধুরঞ্জন’ পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

বাংলা দেশ ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর নাড়ির টান। এই দেশ ও দেশবাসীকে যাঁরা উপেক্ষা ও অসম্মান করেছেন, তাঁদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। গভর্নর জেনারেল, কাউন্সিলের সদস্য, লেফটেনান্ট গর্ভনর, ইংরেজি নবিশ বাবু–কারোকে তিনি রেহাই দেন নি। বাংলার ঐতিহ্য সংরক্ষণের চিন্তাও করতেন তিনি। তাঁর পত্রিকার পাতায় রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, হরু ঠাকুর প্রভৃতির রচনা প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসার অনেক নিদর্শনের মধ্যে ‘স্বদেশ’ ও ‘মাতৃভাষা’ কবিতা দুটি উল্লেখযোগ্য। ‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা’ ও ‘বঙ্গরঞ্জিনী সভা’র সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। শেষের সভাটি দেশবাসীকে বাংলা লেখার জন্য উৎসাহিত করত। এই দেশপ্রেমিক কবিকে পীড়া দিয়েছিল দেশবাসীর ঐক্যের অভাব।

শিক্ষা বিস্তারেও আগ্রহ ছিল তাঁর। প্রাণকৃষ্ণ মিত্র,শ্যামাচরণ ব্যানার্জী, নবীনচন্দ্র মিত্র, কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল, গৌরমোহন বসুর সঙ্গে তিনি ১৮৩৯ সালের জুলাই মাসে বারাসতে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নারীশিক্ষার জন্য বেথুন সাহেব যে স্কুল স্থাপন করেন, তাকে তিনি সমর্থন করেন। তিনি চাইতেন দেশবাসী ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার নামে খ্রিস্টান মিশনরিদের ধর্মান্তরকরণের দুরভিসন্ধির সমালোচনা করতেন তিনি। মিশনরিদের প্রভাব প্রতিহত করার জন্য যে ‘হিন্দু চ্যারিটেবল ইন্সটিটিউশন’ তৈরি হয়, ঈশ্বর গুপ্ত তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিদেশি শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছেন তিনি। ১৮২৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের জন্য সরকারের কাছে যে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়, তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন গুপ্তকবি। ‘ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনে’র সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল; সনদের পুনর্নবীকরণের সময়ে যাতে দেশবাসীর ক্ষোভ প্রকাশ পায়, সে চেষ্টা করে এই সংগঠন।

দ্রষ্টব্য.

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (সাহিত্য সাধক চরিতমালা) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (সমালোচনা সংগ্রহ) : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিনবিহারী গুপ্ত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবি জীবনী : ভবতোষ দত্ত। ঈশ্বর গুপ্ত : সাংবাদিক কবি ও গদ্যশিল্পী : রেণুপদ ঘোষ। সংবাদ সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ : স্বপন বসু। বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার ক্রমবিকাশপঞ্জি (১৮১৮-১৯৬৮) : অশোককুমার রায়। (ক্রমশ)