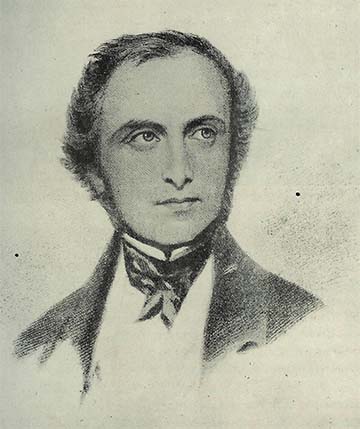

২২. জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (John Elliot Drinkwater Bethune) (১৮০১-১৮৫১)

কেম্রিজের কৃতী ছাত্র বেথুন গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসি ও ইতালি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন, পার্লামেন্টে প্রশাসনিক পদে চাকুরিলাভের জন্য আইন পেশায় নিযুক্ত হন। লর্ড বেন্টিঙ্কের ‘সতীদাহ প্রথা রদ আইন—১৮২৯’ মামলায় সহাকারি হিসেবে কাজ করার জন্য ফ্রান্সিস বেথির আহ্বানে তিনি ভারতে আসেন। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিলে তাঁর আবেদন খারিজ হয়ে যায়। বেথুনের মা ভারতবর্ষে নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁকে কাজ করে যেতে নির্দেশ দেন।

তারপর থেকে বেথুন এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য নিজের সব শক্তি নিয়োগ করেন। তাঁর উদ্যোগে এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতিদের সাহায্যে ১৮৪৯ সালের ৭ মে ‘নেটিভ ফিমেল স্কুল’ (পরবর্তীকালে যা বেথুন স্কুল নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন বেথুন বলেছিলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি আজকের দিনটি একটি বিপ্লবের সূচনা করতে যাচ্ছে…… আজকে যে আদর্শের বীজ রোপিত হল তা আর কোনদিন বিফলে যাবে না।’ পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বেথুন তাঁর যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি দান করে যান স্কুলের নামে।

‘কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি’ ও ‘বঙ্গভাষানুবাদক সমাজে’র সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

দ্রষ্টব্য.

ভারতকোষ। Colonial Politics and Women’s Rights : Woman suffrage campaign in Bengal : Southard Barbara . History of the Bethune School and College in the Bethune School and College Centenary Volume : Jogesh Chandra Bagal.

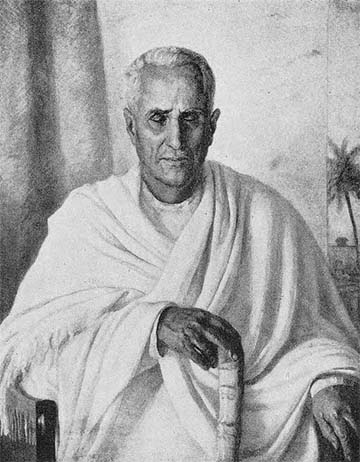

২৩. আশুতোষ দেব (Ashutosh Dev) (১৮০৩/১৮০৫-১৮৫৬)

সাতুবাবু বা ছাতুবাবু নামে পরিচিত আশুতোষ দেব ছিলেন বিখ্যাত ধনী রামদুলাল দেবের বড় ছেলে। কলকাতার বিডন স্ট্রিটের বাজার ও শালকিয়ার স্নানের ঘাট তাঁর নামানুযায়ী ছাতুবাবুর বাজার ও ছাতুবাবুর ঘাট নামে পরিচিত। সেতারবাদক ও টপ্পাগানের রচয়িতা হিসেবে বিখ্যাত তিনি। বহু অর্থ ব্যয় করে তিনি নানা পৌরাণিক গ্রন্থকে বাংলা লিপিতে লিপিবদ্ধ করান। বাংলা অভিধান সংকলনের জন্যও তিনি অর্থব্যয় করেন। তাঁর বাড়ির নাট্যমঞ্চে ১৮৫৭ সালে ‘শকুন্তলা’ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

বাংলা, উর্দু ও ব্রজভাষায় দক্ষ আশুতোষ দেব ‘ধর্মসভা’র সদস্য হলেও তাঁর মধ্যে গোঁড়ামির উগ্রতা ছিল না। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল। বেথুন ও আলেকজাণ্ডার ডাফের প্রচেষ্টাকে তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন।

খ্রিস্টান মিশনরিদের শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টাকে তিনি সমর্থন করলেও তাঁদের ধর্মান্তরকরণের চেষ্টার প্রতিবাদ করেছেন। তাই তিনি’ হিন্দু চ্যারিটেবল ইন্সটিটিউশন’ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্ট্যাম্প ডিউটি ও লাখেরাজ সম্পত্তির ব্যাপারে সরকারি নীতির প্রতিবাদ করেন। আশুতোষ ‘ভূম্যধিকারী সভা’র সদস্য ছিলেন। তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি ১৮৩৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের গ্র্যাণ্ড জুরিতে অন্তর্ভুক্ত হন।

দ্রষ্টব্য.

পুরাতন প্রসঙ্গে : বিপিনবিহারী গুপ্ত। Freedom Movement in Bengal : Nirmal Sinha (edt.)

২৪. তারাচাঁদ চক্রবর্তী (Tarachand Chakraborty) (১৮০৪-১৮৫৫)

হিন্দু কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র, রামমোহনের অনুরাগী তারাচাঁদ চক্রবর্তীকে জীবিকা অর্জনের জন্য নানা কাজ করতে হয়েছিল। এর ফলে দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে তিনি পরিচিত হতে পেরেছিলেন। তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রখর। তাই জাতিগর্বে আচ্ছন্ন ইউরোপীয় সিভিল সার্ভেন্টদের কোন অন্যায়ের সঙ্গে তিনি আপোষ করেন নি।

তারাচাঁদ দেশের মানুষের রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির নানা চেষ্টা করেছেন। ১৮৩৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি যে ‘সোসাইটি ফর দ্য অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ’ গঠিত হয়, তিনি ছিলেন তার সভাপতি। মাসে একবার হিন্দু কলেজে সেই সোসাইটির বৈঠক বসত। জর্জ টমশনের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সোসাইটির সদস্যরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করতেন। এমনি এক আলোচনায় কলেজের অধ্যক্ষ ডি.এল.রিচার্ডশন ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোষণা করেন যে তিনি হিন্দু কলেজকে ‘den of treason’ হতে দেবেন না। তারাচাঁদ তাঁকে এই মন্তব্য প্রত্যাহার করতে বলেন। টাউন হলের সভায় ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের বিরুদ্ধে তিনি বক্তব্য রাখেন। ১৮৪৩ সালের ১৮ এপ্রিল যে ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’ গঠিত হয়, তাতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বড় বড় পদে ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যাপারে তিনি ‘বেঙ্গল স্পেক্টেটরে’ প্রবন্ধ লেখেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক ব্যয়ের দাবি তোলেন তিনি। ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘ক্যালকাটা মেকানিকস ইন্সটিটিউটে’র মাধ্যমে প্রযুক্তিগত শিক্ষার কথা বলেন তিনি।

খ্রিস্টান মিশনরিরা অবৈতনিক স্কুলের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণের প্রচেষ্টা চালাতেন। তাই তারাচাঁদ তাঁর সহযোগীদের নিয়ে ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ‘হিন্দু চ্যারিটেবল ইন্সটিটিউট’।

দ্রষ্টব্য.

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী। ঊণবিংশ শতাব্দীর বাংলা : যোগেশচন্দ্র বাগল। A Biographical Sketch of David Hare : Peary Chand Mitra . History of Political Thought : B.B.Majumdar. Speeches by Mr. George Thompson : Father of Political Education : Raj, Jogesh Mitter.

২৫. জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (Jaykrishna Mukhopadhyay) (১৮০৮-১৮৮৮)

বাল্যে কিছুদিন হিন্দু স্কুলে পড়েন, তারপরে পিতার কর্মস্থল মীরাট চলে যান। সেখানে ব্রিগেড মেজরের অফিসে কেরানির চাকরি করেন। ১৮৩৫ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং উত্তরপাড়ার জমিদারি পত্তন করেন।

শিক্ষাবিস্তারে প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর। উত্তরপাড়া হাইস্কুল, উত্তরপাড়া কলেজ, উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা তিনি। এ ছাড়া আরও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তিনি অর্থ সাহায্য দিয়েছেন। সাহায্য করেছেন দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনে।

দেশপ্রেমিক ও রাজনীতিসচেতন জয়কৃষ্ণ ছিলেন ‘ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’এর সদস্য, ফ্রি ট্রেডের তীব্র সমালোচক, ১৮৮৫ সালে কলকাতায় জাতীয় কনফারেন্সের অন্যতম উদ্যোক্তা। জয়কৃষ্ণ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং দাদাভাই নওরোজিকে সভাপতি পদে নির্বাচনে সহায়তা করেন।

সমকালীন প্রগতিশীল আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সমর্থন করেন বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ অন্দোলনকে। ‘গোবিন্দ সামন্ত অর হিস্ট্রি অব বেঙ্গল রায়ত’ রচয়িতা লালবিহারী দে-কে তিনি পুরস্কৃত করেন।

দ্রষ্টব্য.

জয়কৃষ্ণ চরিত : অম্বিকাচরণ গুপ্ত। Jay Krishna’s Autobiography (Calcutta Review, 1951) : N.Mukherjee . A Bengal Zamindr : Jay Krishna Mukherjee of Utterpara and His Times : Nilmony Mukherjee.

২৬. (রাজা বাহাদুর) কালীকৃষ্ণ দেব (Raja Kali Krishna Deb Bahadur) (১৮০৮-১৮৭৪)

কলকাতার শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র, রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের পুত্র কালীকৃষ্ণ সংস্কৃত, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন ‘রোয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি’র সদস্য এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। সাহিত্যক্ষেত্রে অনুবাদক হিসেবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

রাধাকান্ত দেবের পরে কালীকৃষ্ণ রক্ষণশীল সমাজের নেতৃত্ব দান করেছিলেন কালীকৃষ্ণ। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হন তিনি। তবে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকে সমর্থন করেছিলেন।

‘ভূমধ্যধিকারী সভা’ ও ‘ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি’র সদস্য হিসেবে তিনি সরকারের ভূমিনীতির বিরুদ্ধে জমিদারদের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। মফস্বল ফৌজদারি আদালতে ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজনের বিরুদ্ধে তিনি টাউন হলের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

দ্রষ্টব্য.

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর : মন্মথনাথ ঘোষ। The Modern History of Indian Chiefs, Rajas, Zaminders (part -2) : Lok Nath Ghosh : The Indian Press on Raja Kali Krishna Bahadur (Cal, 1875)

২৭. হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (Henry Louis Vivian DeRozio) (১৮০৯-১৮৩১)

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ডিরোজিও ডেভিড ড্রুমণ্ডের ‘ধর্মতলা অ্যাকাডেমি’র কৃতী ছাত্র। এখানেই তাঁর যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তার উন্মেষ। ১৮২৩ সালে এক মার্কেন্টাইল ফার্মে চাকরি নিয়ে চলে যান ভাগলপুরে। তারপর মানসিক তৃপ্তির জন্য ফিরে আসেন কলকাতায়। তারপর ১৮২৭ সালে যোগ দেন হিন্দু কলেজে।

হিন্দু কলেজে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অ্যাডাম স্মিথ, বেন্থাম, বার্কলে, লক, হিউমের রাজনৈতিক দর্শনেরও শিক্ষা দেন। সংস্কার ও আপ্তবাক্যের বিরোধিতা, যুক্তিবাদ ও সত্যের সন্ধানে অনুপ্রাণিত করেন তরুণ ছাত্রদের। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে সব ছাত্র ‘ইয়ং বেঙ্গল’ গঠন করেন তাঁরা হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্র। এঁদের নিয়েই তিনি গড়ে তুলেছিলেন বাংলার প্রথম বিতর্ক সভা ‘অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন’। সে সভায় পৌত্তিলকতা, জাতিভেদ, আস্তিকতা, নাস্তিকতা, অদৃষ্টবাদ, দেশপ্রেম নিয়ে আলোচনা হত।

যুক্তিবাদের সঙ্গে তিনি ছাত্রদের দেশপ্রেমের দীক্ষাও দিয়েছিলেন। তাই তাঁর ছাত্ররা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নানা বিচ্যুতি নিয়ে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন ‘এনকোয়ারার’, ‘জ্ঞানান্বেষণ’ পত্রিকায়। তাঁর কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে দেশপ্রেম।

ডিরোজির কার্যক্রম ও তার প্রভাবে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তাই কলেজের পরিচালন সমিতির পক্ষে হেনরি হেম্যান উইলসন ডিরোজিওকে কলেজ থেকে পদত্যাগ করতে বলেন।

দ্রষ্টব্য.

ডিরোজিও : অভীক মজুমদার। ঝড়ের পাখি ডিরোজিও : পল্লব সেনগুপ্ত। ডিরোজিও : রমাপ্রসাদ দে। ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস : অমর দত্ত। হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ : সুধীরকুমার মিত্র। মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল। কলকাতার আদি আচার্য ডেভিড ড্রামণ্ড : শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়। কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত (২ খণ্ড) : বিনয় ঘোষ . Henry Derozio : Thomas Edward . Henry Derozio and the Romance of Rebellion : Sheshalatha Reddy . Romantic Strain in Henry Derozio and Kalapi; A Study of Comparison : Sunil Sagar. [ক্রমশ]