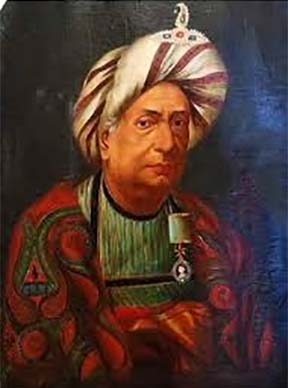

১৬. দ্বারকানাথ ঠাকুর (Dwarkanath Tagore) (১৭৯৪-১৮৪৬)

দক্ষতার সঙ্গে পৈত্রিক সম্পত্তির রক্ষাণাবেক্ষণ, নতুন জমিদারি ক্রয় ও তার পরিচালনা, ধনী জমিদারদের আইনি এজেন্ট হিসেবে কাজ ইত্যাদির পাশাপাশি দ্বারকানাথ এদেশে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পথিকৃৎ। তাঁর অভিমত ছিল, ব্রিটিশের সম্পদ শোষণ বন্ধ করতে হলে এদেশের জমিদারদের ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করতে হবে। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন দ্বারকানাথ অনুধাবন করেছিলেন পুঁজি, প্রযুক্তি কৌশল ও নব উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবসার সমৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

দ্বারকানাথে উদ্যোগে ১৮২৯ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও ১৮৩৪ সালে কার টেগোর অ্যাণ্ড কোং প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপে রেশম ও নীলের রপ্তানি, রানিগঞ্জে কয়লাখনি ক্রয়, রামনগরে চিনির কারখানা, খিদিরপুরে জাহাজ নির্মাণ, কামারকলিতে গুটি থেকে রেশম নিষ্কাশন, শিলাইদহে নীল কারখানা স্থাপন তাঁর ব্যবসায়িক সাফল্যের নিদর্শন। ব্যবসায়ে সাফল্যের জন্য তাঁকে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সদস্য করা হয়।

দ্বারকানাথ ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত মানুষ। তাই তিনি রামমোহনের সহযোগী হয়ে ওঠেন সতীদাহ রদ করার আন্দোলনে। পশ্চিমের উদারনৈতিক শিক্ষা তাঁকে প্রাণিত করেছিল। হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন তিনি। কলকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনে গ্রহণ করেছিলেন উদ্যোগ। ১৮৪৫ সালে দ্বিতীয়বার বিলেত যাবার সময়ে মেডিকেল কলেজের যে ৪ জন ছাত্রকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যান তাঁরা হলেন : ভোলানাথ বসু, গোপাললাল শীল, সূর্যকুমার চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ বসু।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনে, সুপ্রিম কোর্টের দেওয়ানি বিভাগে ভারতীয়দের জুরি মনোনীত করার আন্দোলনে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করে সেই পদে দেশীয়দের নিয়োগের দাবিতে তিনি সোচ্চার ছিলেন। অনাদায়ি খাজনার জন্য জমিদারি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে ‘ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি’ যে আন্দোলন করে, তিনি তার পুরোভাগে ছিলেন। এদেশে সঠিকভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি বিলাত থেকে জর্জ টমসনকে নিয়ে আসেন।

দ্রষ্টব্য.

ঠাকুরবাড়ির কথা : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বারকানাথ : পরাধীন দেশের রাজপুত্র :। মুছে দাও দ্বারকানাথকে : রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বারকানাথের মৃত্যু মুখোশ : অনিরুদ্ধ সান্যাল। Dwarakanath : Krishna Kripalani . Memoir of Dwarakanath Tagore : Kissory Chand Mitra . Life of Dwarakanath Tagore : Sreenath Banerjee

১৭. কালীনাথ রায় চৌধুরী (Kalinath Roy Chowdhury) (১৭৯৭-১৮৪০)

ইংরেজি, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন কালীনাথ। রামমোহন রায়ের প্রভাব পড়েছিল তাঁর উপর। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ফারসি ও বাংলায় কবিতা রচনা করতেন। অংশগ্রহণ করেন সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনে। এসবের জন্য রক্ষণশীল সমাজ তাঁকে বর্জন করে।

দেশের তরুণদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন করেছিলেন তিনি। ১৮৩২ সালে সহোদর বৈকুণ্ঠনাথের সহযোগিতায় টাকি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থিক সাহায্য দান করেন হিন্দু বেনাভোলেন্ট ইন্সটিটিউশন, হিন্দু ফ্রি স্কুল, বরানগর ইংলিশ স্কুলকে।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেন কালীনাথ। তিনি ছিলেন ‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা’র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সে সভায় কোন ধর্মীয় আলোচনা না করার যে প্রস্তাব গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ উথ্থাপন করেন, তা সমর্থন করেন কালীনাথ রায় চৌধুরী।

দ্রষ্টব্য.

বঙ্গীয় সমাজ : সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী। Freedom Movement in Bengal : Nirmal Sinha (edt.)

১৮. গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (Gauri Shankar tarkabagish) (১৭৯৯-১৮৫৯)

বেঁটে-খাটো মানুষ বলে তিনি ‘গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য’ নামেও পরিচিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কলকাতায় এসে লাভ করেন রামমোহন রায়ের সান্নিধ্য। ‘জ্ঞানান্বেষণ’, ‘সম্বাদ ভাস্কর’, সম্বাদ রসরাজ’ প্রভৃতি সংবাদপত্রিকা সম্পাদনা করেন। রক্ষণশীলদের ‘ধর্মসভা’য় তিনি যোগ দিয়েছিলেন; কিন্তু সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা ও বিধবা বিবাহ চালু করার পক্ষে ছিলেন।

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুলের উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। বেথুন সাহেবের ‘হিন্দু ফিমেল স্কুলে’র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। পুলিশি ব্যবস্থা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে পুলিশের কাজকর্মের প্রখর সমালোচক ছিলেন। তিনি ছিলেন ‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা’র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

দ্রষ্টব্য.

গৌরীশঙ্কর তর্ক বাগীশ (সাহিত্য সাধক চরিতমালা) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেদারনাথ মজুমদারের বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য : দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত। আত্মচরিত : রাজনারায়ণ বসু

১৯. মধুসূদন গুপ্ত (Madhusudan Gupta) (১৮০০-১৮৫৬)

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় খ্যাতিসম্পন্ন পরিবারে মধুসূদন গুপ্তের জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের পরে ১৮২৬ সালে সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক বিভাগে ভর্তি হন। বিভিন্ন বৈদ্যের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে গিয়ে রোগী দেখে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শারীরতত্ত্ব ও দেহ ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে উৎসাহিত হন। ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজের ডেমনস্ট্রেটরের কাজে নিযুক্ত হয়ে সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ডাক্তারি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তার হন।

শবব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা উপেক্ষা করে ডাঃ হেনরি গুডিভের নির্দেশনায় মধুসূদন ১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি (মতান্তরে ২৮ অক্টোবর) মেডিকেল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ করেন। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন রাজকৃষ্ণ দে, উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, নবীনচন্দ্র মিত্র। মধুসূদন গুপ্ত মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হন, পরে তিনি হিন্দুস্তানি ক্লাশের সুপারিনটেনডেন্ট ও প্রথম শ্রেণির সাব-অ্যাসিসটেন্ট সার্জেনের পদ লাভ করেন। শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে হুপারের লেখা একটি বই তিনি সংস্কৃতে অনুবাদ করেন এবং এর জন্য পুরস্কার হিসেবে ১০০০ টাকা লাভ করেন।

দ্রষ্টব্য.

কলিকাতার ইতিবৃত্ত : প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। মেডিকেল কলেজের ইতিহাস : ড. জয়ন্ত ভট্টাচার্য। কলকাতা মেডিকেল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত।

২০. রমানাথ ঠাকুর (Ramanath Tagore) (১৮০১—১৮৭৭)

দ্বারকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ জেনারেল ব্যাঙ্ক ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ হন। সংস্কারমুক্ত রমানাথ সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা সভায় সরকারকে ধন্যবাদ জানান। ১৮৩১ সালে তিনি প্রকাশ করেন ‘রিফর্মার’ নামক পত্রিকা। এই পত্রিকা তখনকার প্রগতিপন্থীদের সাহায্য করেছিল।

‘হিন্দু কলেজ’ ও ‘জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনে’র পরিচালন সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। ‘হিন্দু বেনাভোলেন্ট অ্যাসোসিয়েশন’ ও ‘হিন্দু চ্যারিটেবল ইন্সটিটিউশন’ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ গঠনেও তিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সংগঠনের প্রথমে তিনি সহ-সভাপতি ও পরে সভাপতি হন। ১৮৬৪ সালে সরকার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়ম পরিবর্তন করায় রমানাথ ‘ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে’র মাধ্যমে প্রতিবাদ করেন, পরীক্ষার্থীর সর্বোচ্চ বয়েস ২৫ করার দাবি জানান। রায়তদের প্রতিও তাঁর সহমর্মিতা ছিল।

দ্রষ্টব্য.

ঠাকুরবাড়ির কথা : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতবর্ষীয় সভা : যোগেশচন্দ্র বাগল। Freedom Movement in Bengal : Nirmal Sinha (edt.)

২১. প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮)

দেওয়ান হিসেবে ও আইন ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন প্রসন্নকুমার। কিন্তু সে অর্থ তিনি কেবল আত্মস্বার্থে ব্যয় করেন নি। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থেকে দেশবাসীর মুক্তির প্রশ্ন তাঁকে তাড়িত করেছিল। সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনে তিনি রামমোহন রায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

তিনি ভেবেছিলেন শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই কুসংস্কার থেকে দেশবাসী মুক্ত হতে পারবে। ‘স্কুল সোসাইটির সদস্য’ হিসেবে সে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। হিন্দু ফ্রি স্কুলসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তিনি আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে ইংরেজি শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যপারে তাঁর উৎসাহ ছিল। তিনি স্ত্রীশিক্ষারও অনুরাগী ছিলেন। নিজের কন্যা ও পুত্রবধূদের শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন। দেশের যুবকদের আইন শিক্ষায় উৎসাহী করে তুলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু শিক্ষার নামে মিশনরিদের ধর্মান্তরকরণের দুরভিসন্ধির প্রতিবাদ করেছেন তিনি। তাঁর পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন ও কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জীর কন্যাকে বিবাহ করেন।

‘গৌড়ীয় সমাজে’র মাধ্যমে তিনি মাতৃভাষা চর্চার উপর জোর দেন ও বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধির চেষ্টা করেন। ১৮৩১ সালে তিনি আদালতে পারসি ভাষার পরিবর্তে বাংলা প্রচলনের প্রস্তাব দেন।‘ হিন্দু কলেজ পাঠশালা’ প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করেন তিনি।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন প্রসন্নকুমার। ‘রিফর্মার’এ এ সম্পর্কে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। এই পত্রিকার সাহায্যে তিনি দেশের মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন ‘ ভূম্যধিকারী সভা’র সদস্য প্রসন্নকুমার কলকাতার টাউন হলে নিষ্কর জমির ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা স্মরণীয়। ‘ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন’ ও ‘ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে’র সদস্য হিসেবেও তিনি দেশবাসীর স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে গিয়েছেন।

দ্রষ্টব্য.

প্রসন্নকুমার ঠাকুর (বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৫) : যোগেশচন্দ্র বাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা : ওই। [ক্রমশ]