৬. তিতুমির (Syed Mir Nisar Ali known as Titumir) (১৭৮২-১৮৩১)

উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধের গণবিদ্রোহের ইতিহাসে তিতুমির (মির নিশার আলি) একটি স্মরণীয় নাম। তখন জমিদারেরা ছিলেন শোষক ও অত্যাচারী। তাঁদের করের বোঝায় চাষিদের নাভিশ্বাস উঠেছিল। তিতুমির সেইসব গরিব চাষি ও তাঁতিদের পক্ষাবলম্বন করছিলেন। বেশ কয়েকজন জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি জয়লাভ করেন। নারকেলবেড়িয়ায় নির্মাণ করেন এক বাঁশের কেল্লা। সেখানে থাকতেন তাঁর অনুগামী ৫০০ সৈনিক। নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ হিসেবে ঘোষণা করেন তিনি। ইংরেজ সেনারা অশ্বারোহী সৈন্য ও কামান নিয়ে আক্রমণ করেন বাঁশের কেল্লা। যুদ্ধে নিহত হন তিতুমির, তাঁর সেনাপতি মাসুমের ফাঁসি হয়।

দ্রষ্টব্য.

তিতুমিরের লড়াই : দেবশ্রী দাস। তিতুমির : সৈয়দ নজমুল আবদাল। তিতুমির : সাইয়েদ নিশার আলি। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক : সুপ্রকাশ রায়

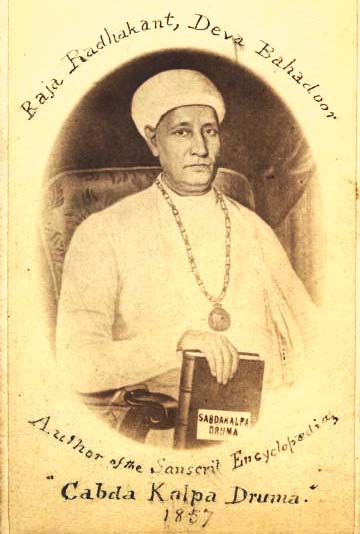

৭. (রাজা) রাধাকান্ত দেব (Raja Radhakanta Dev) (১৭৮৩-১৮৬৭)

বাংলার নবজাগরণে রাধাকান্ত দেব এক বিতর্কিত চরিত্র। একদিকে তিনি রক্ষণশীল সমাজের নেতা; সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য সরকারি আইনের প্রতিবাদে গঠন করেছেন ‘ধর্মসভা” (১৮৩০), প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন মিশনরিদের ধর্মান্তরকরণের প্রচেষ্টার, উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের, হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওকে বিতাড়নের চেষ্টায় সামিল হচ্ছেন; আবার অন্যদিকে শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি প্রগতিমূলক কাজে অংশগ্রহণ করছেন।

হিন্দু কলেজের সঙ্গে প্রায় ৩২ বছর যুক্ত ছিলেন তিনি। কলেজের নীতি-নিয়ম নির্ধারণে তাঁর ভূমিকা ছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি কোন বিরাগ ছিল না, তিনি চাইতেন এই শিক্ষা যেন দেশ ও জাতির ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করতে না শেখায়। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিও তাঁর উৎসাহ দেখা গেছে। চিকিৎসাবিদ্যা ও শল্যবিদ্যাশিক্ষার জন্য যে সব দেশীয় ছাত্র ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন, রাধাকান্ত তাঁদের আর্থিক সাহায্য দেন। ‘স্কুল সোসাইটি’র পরিচালন সমিতির তিনি ছিলেন ভারতীয় সম্পাদক। ‘এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সোসাইটি’র সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। ২৪ পরগণার কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি একটি গবেষণাপত্র তৈরি করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারেও তাঁর উৎসাহের কথা বেথুনসাহেব উল্লেখ করেছেন। দরিদ্র পরিবারের বালিকাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি মিস কুককে পরামর্শ দেন। মিশনরি স্কুলের বিকল্প হিসেবে যে’ হিন্দু চ্যারিটেবল ইন্সটিটিউশন’ প্রতিষ্ঠিত হয় রাধাকান্ত তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৩ সালে মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর উদ্যোগ দেখা যায়। ৪০ বছরের পরিশ্রমে তিনি যে ‘শব্দকল্পদ্রুম’ তৈরি করেন তার মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা করেছেন দেশি ও ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ।

‘ভূম্যধিকারী সভা’র সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। সভাপতি ছিলেন’ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের’। ইংরেজের জাতিবৈষম্য, বিচার বিভাগের বৈষম্য ইত্যাদির প্রতিবাদ করেছিলেন রাধাকান্ত। দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করার জন্য জেমস লঙ অভিযুক্ত হলে রাধাকান্ত তাঁর পাশে দাঁড়ান। বিচারের সময় ওয়েলস নামক বিচারক ভারতী্য়দের চরিত্র সম্পর্ক কটাক্ষ করায় রাধাকান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদপত্র পাঠান চার্লস উডের কাছে।

দ্রষ্টব্য.

রাধাকান্ত দেব (সাহিত্য সাধক চরিতমালা) : যোগেশচন্দ্র বাগল। Raja Radhakanta Deb, K.C.S.I —A Brief Account of His Life and Character : Rev, Krishnamohan Bandopadhyay . A Rapid Sketch of the Life of Raja Radhakanta Deb Bahadur, with some notices of his ancestors and testimonials of his character and learning : The Editors of the Raja’s Sabdakalpadrum . A Conservative Hindu of Colonial India; Raja Radhakanta Dev and his Milieu.

৮. রামকমল সেন (Ramkamal Sen) (১৭৮৩-১৮৪৪)

রামকমল ছিলেন স্বশিক্ষিত মানুষ। অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেন ইংরেজি ভাষায়। প্রথমে নিষুক্ত হন কেরানি পদে, তারপর ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’র দেশীয় সেক্রেটারির পদ লাভ করেন, শেষে ‘ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলে’র দেওয়ান নিষুক্ত হন। হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন, ‘স্কুল বুক সোসাইটি’র সদস্য হন। ‘জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনে’র সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল। ১৮২৩ সালে তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘গৌড়ীয় সমাজ’। এই সমাজের সম্পাদক হিসেবে তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার পথ প্রশস্ত করেন। আদালতের কাজে যাতে বাংলার প্রচলন করা যায়, সে চেষ্টাও করেছেন। ফেলিক্স কেরির সাহায্যে তিনি ৭০০ পাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধান (ইংলিশ-বেঙ্গলি ডিকশনারি) সংকলন করেছিলেন।

নানা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল। ১৮২৩ সালে ‘এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি, ১৮৩৭ সালে তার সম্পাদক হন। নিষ্কর জমি পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে সরকারি নীতির সমালোচনা করেন তিনি। ভারতীয়দের সমস্যা ব্রিটিশ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য তিনি লণ্ডনে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ডা. ওয়ালিচ নামক জনৈক দিনেমার উদ্ভিদতত্ত্ববিদ রামকমলের সহায়তায় কলকাতা জাদুঘরের সূচনা করেন। দেশীয় কুপ্রথা নিবরণে তাঁর ভূমিকা ছিল। কিন্তু তিনি ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গলের বিরোধী ছিলেন।

দ্রষ্টব্য.

রামকমল সেন : প্যারীচাঁদ মিত্র। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী : Dewan Ramcomul Sen and His Times : Pradyot Kumar Roy . Ramkamal Sen : Ronald Conn.

৯. রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (Ramachandra Vidyabagish) (১৭৮৬-১৮৪৫)

স্মৃতি, উপনিষদ, বেদান্তে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন রামচন্দ্র। কিছুদিন রামমোহন প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত কলেজে অধ্যাপনা করেন। তারপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রামমোহন রায়ের মতো একেশ্বরবাদ প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিমা পূজা সম্পর্কে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হলে তিনি তার প্রথম সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন রামচন্দ্র; কারো কারো মতে তিনি এই সভার নামকরণ করেছিলেন।

সতীদাহ প্রথা সমর্থন করে তিনি রামমোহনের বিরাগভাজন হন। তবে তিনি বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন। ‘নীতিদর্শন’ বক্তৃতায় তিনি হিন্দুদের বিবাহ রীতির সংস্কারের কথা বলেন এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধতা করেন।

বাংলা ভাষা প্রসারের ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগ স্মরণীয়। ১৮৪০ সালের ১৮ জানুয়ারি ‘হিন্দু কলেজ পাঠশালা’র উদ্বোধনের দিন তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে বাংলা ভাষা চর্চার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে। আদালতে ফারসি ভাষার পরিবর্তে বাংলা প্রচলনের উদ্দেশ্যে সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে ৬ মাস তিনি প্রধান পণ্ডিতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮১৮ সালে তিনি যে বাংলা অভিধান সংকলন করেন, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন ‘স্কুল বুক সোসাইটি’।

দ্রষ্টব্য.

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (সাহিত্য সাধক চরিতমালা) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আত্মচরিত : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। The Father of Modern India (edt,) : S.C.Chakraborty. [ক্রমশ]