উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় কলকাতাকে কেন্দ্র করে মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এখানকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তাকেই বাংলার নবজাগরণ বলা হয়। এর মূল চালিকাশক্তি ছিল বাংলার আলোক প্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তারা মধ্যযুগীয় কুপমন্ডুকতা কাটিয়ে ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে একটা নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অবশ্য ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, ব্রিটিশ শাসনকালে তারা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং ঔপনিবেশিক শাসনের প্রসারের মাধ্যমে যে নতুন ব্যবস্থা ভারতে নিয়ে এলো তার মধ্যে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠলো। একেবারে প্রথম থেকেই বাংলার আলোক প্রাপ্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবসমাজ নবজাগরণ কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত গ্রামে বসবাসকারী মানুষজন প্রথমদিকে সরাসরি এই নবজাগরণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি বা এর বাইরে ছিলেন। এই পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মধ্যে মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশ ছিলেন। সেই কারণে বলা হয়, নবজাগরণের উন্মেষ পর্বে এবং বিকাশ পর্বে মুসলমানরা পুরোপুরি অনুপস্থিত ছিলেন। কারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণী তখনও গড়েই ওঠেনি। ফলে যা হওয়ার তাই হলো, সমাজ অগ্রগতির ইতিহাসে অনেক বছর পিছিয়ে পড়ল এই দেশের মুসলমান সমাজ। প্রথম থেকেই প্রবল চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী, মীর মোশাররফ হোসেন, বেগম রোকেয়া এবং পরবর্তীকালে মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, যাঁর নেতৃত্বে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি স্থাপন হয়েছে, মোঃ নাসির উদ্দিন, যিনি সওগাত পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন এরকম বহু প্রতিভাবান মানুষ। তাঁদের প্রচেষ্টায় দেরিতে হলেও একসময় প্রগতিশীল মুসলমান শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কিন্তু মুসলমান সমাজ কেন প্রথম থেকে পিছিয়ে পড়ার দলে চলে গেল? বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা।

ইংরেজরা এই দেশ অধিকার করার পর যখন এখানকার নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব নিল তখন এখানকার মুসলমান সমাজের উপর তার বেশ কিছু বিরূপ প্রভাব পড়ল। প্রথমত অর্থনৈতিক প্রভাব। ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার আগে এখানে যে মুসলমান সমাজ ছিল তাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। অভিজাত শাসকগোষ্ঠী, শাসন সহায়ক গোষ্ঠী যেমন মধ্যস্বত্বভোগী সরকারি কর্মচারী জমিদার জোতদার ছোটখাট ব্যবসায়ী ও কারিগর সমাজ এবং আরো একটি গোষ্ঠী হল নিম্নবিত্ত গ্রামীণ মানুষ। তারা কৃষক, দিনমজুর, জেলে, মাঝি ইত্যাদি। এই তিন শ্রেণীর মানুষই ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইংরেজ কোম্পানির হাতে শাসন ক্ষমতা যাওয়ার পর মুসলমানদের অনেকেরই চাকরি চলে যায়। প্রথমদিকে কোম্পানির চাকরিতে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল কিন্তু সরকারি কিছু নীতি গ্রহণের ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হল মুসলমানরা তার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারল না। হলে তাদের দুর্দশা শুরু হল এতদিন পর্যন্ত সরকারি কাজে ফারসি ভাষাটি কদর ছিল ফলে যারা ফারসি ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারতো তারাই সরকারি চাকরি পেতো

১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ফরাসির পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হল। বাঙালি হিন্দুরা সহজেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলেন কিন্তু মুসলমানরা ধর্মচ্যুত হওয়ার ভয়ে অথবা সম্রাট বাদশার জাত বলে প্রবল আত্মাভিমানে কিংবা যুগোপযোগী সচেতনতার অভাবে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে দূরে থাকলেন। ফলে সরকারি চাকরিতে হিন্দুদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করল সেখানে কমতে থাকলে মুসলমানদের সংখ্যা। এইভাবে শাসন ক্ষমতা হারানো অভিজাত মুসলমানদের বহুদিন থেকে ভোগ করে আসার সামরিক রাজস্ব ও বিচার বিভাগের উচ্চপদে নিয়োগ হওয়ার সুযোগ হারাতে হলো। এছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মুসলমান কর্মচারীদের বাদ দিয়ে ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত করা হলো। আগে শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ প্রভৃতি অসামরিক চাকুরিতে মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল, তারা সেই অধিকার হারালেন। মুসলিম আইনের প্রাধান্যের কারণে বিচার বিভাগে মুসলিম নিয়োগের প্রাধান্য ছিল, কাজির পদটি তো বংশানুক্রমিক ছিল। এই সবকিছু থেকে তাদের অধিকার ও ক্ষমতা খর্ব করা হলো। এর ফলে তাদের একটা বড় অংশ আর্থিকভাবে দুর্বল এবং হতাশ হয়ে পড়ল। সেই সময়কার মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন, ‘একশো সত্তর বছর আগে একজন বাঙালি মুসলমানের পক্ষে গরিব হওয়া অসম্ভব ছিল, আর আজ তার পক্ষে ধনী হিসেবে টিকে থাকাটাই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার দরুন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যারা সরকারি কাজে নিযুক্ত থেকে কিছুটা আর্থিক সঙ্গতি লাভ করেছিলেন তারা চিরস্থায়ী বন্দ্যোবস্তের ফলে অনেকেই জমিদার বনে গেলেন, জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করলেন এবং তাদের ঘরে ধন-সম্পদ সঞ্চিত হতে শুরু করল যা এতদিন আমলার চাকুরীতে থাকা মুসলমানদের ঘরে জমা হতো।

আনিসুজ্জামান তাঁর লেখা ‘মুসলিম মানস ও বাংলার সাহিত্য’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ‘নতুন অবস্থায় তাঁরাই জমিদারি লাভ করতে পারলেন যাদের হাতে নগদ অর্থ মজুদ ছিল। এই শর্ত পালন করতে পারলেন কেবল নবাবী আমলের হিন্দু রাজস্ব সংগ্রাহকরা। তাই নতুন জমিদার শ্রেণিতে হিন্দু প্রাধান্যই দেখা যায়। এ কথা বলা যেতে পারে যে, চিরস্থায়ী বন্দ্যোবস্ত কে কেন্দ্র করে বাংলার ধনবান হিন্দুরা পুনর্গঠন এর যে সুযোগ পেলেন, নগদ অর্থের অভাবে মুসলমানরা তা থেকে বঞ্চিত হলেন।’ তার উপর ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন, এর ফলে বহু মুসলমানদের হাতে থাকা নিষ্কর লাখেরাজ সম্পত্তি তাদের হাতছাড়া হয়। এই জমিগুলি মুসলমান আমলের সম্রাট বাদশাহরা তাদের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা মানুষজন কিংবা সমাজের মুসলমান পন্ডিত মানুষজনকে দান করেছিলেন। এই আইনের ফলে সেই সব বহু অভিজাত মুসলমান পরিবার সর্বস্বান্ত হন। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়ার কারণে মুসলমান সমাজ যেমন আধুনিক নগর সভ্যতার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারেনি, তেমনি সমকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে ও তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারেনি। ফলে মুসলমান সমাজে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটতে অনেক দেরি হয়ে যায়। অবশ্য এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী, মীর মোশারফ হোসেন, বেগম রোকেয়া প্রমুখের আন্দোলনের ফলে ক্রমশ আধুনিক সাহিত্য বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজের আগ্রহ জন্মায়। সরকারের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়। অনেক মুসলমান তাদের ইংরেজি শিক্ষার ফলে সরকারি চাকরিতে বহাল হন। তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় তাদের মধ্যেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকাশ লাভ করতে শুরু করে।

এবার আসি শিক্ষা ব্যবস্থায়। মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় হিন্দুরা পড়াশোনা করতেন টোল, চতুষ্পাঠী, পাঠশালা এবং মুসলমানদের জন্য ছিল মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদি। মুসলমানরা বাংলা শিখতে পাঠশালায় যেতেন তবে আরবি ফারসি ভাষায় ধর্মীয় শিক্ষা লাভের কারণে তাদের মূল জোড় ছিল মক্তব ও মাদ্রাসার উপর। এই সময় শাসনকার্যে বিভিন্ন সরকারি কাজে ফারসি ভাষা রাজকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন সরকারি কাজ পেতে হলে ফারসি জানতে হতো। সেই কারণে হিন্দুদের মধ্যেও আরবি, ফারসি ইত্যাদি ভাষা শেখার আগ্রহ তৈরি হয়েছিল তাদের পেশার প্রয়োজনে। কোম্পানি আমলের সেই জায়গা দখল করে নিল ইংরেজি ভাষা। এর ফলে মুসলমানরা অনেকটাই পিছিয়ে পড়লেন। কারণ ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি তাদের অনেকটা অনীহা ছিল সেই সময় নবযুগের বাহন হয়ে ওঠা এই ভাষা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা তারা আত্মস্থ করতে পারলেন না ফলে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান ও জীবনাদর্শকে গ্রহণ করে যে ব্যক্তিসত্তার জাগরণ হিন্দু সমাজে সম্ভব হয়েছিল এবং সময়ের প্রয়োজনে তারা যেমন নিজেদের পরিবর্তিত করতে পেরেছিলেন তার থেকে দূরে থাকলেন মুসলমান সমাজ। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্বপন বসুর লেখা, ‘বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস’ বই থেকে পাই, ‘বাংলাদেশের ১৩ টি স্কুল কলেজের মোট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অতি সামান্য অংশই ছিল মুসলমান ছাত্র।’ মুসলমান সমাজে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতনতার অভাব ছিল যুগের প্রয়োজনের সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সংস্কার ও সচেতনতার প্রয়োজন ছিল তার অভাবের জন্য তারা নিজেদের প্রথাবদ্ধ সমাজ ও ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনীহার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ কিন্তু ছিল তাদের জাত্যভিমান ও ধর্মীয় গোড়ামী। দীর্ঘদিনের ভারত শাসনের একটা আত্ম অহমিকা নিজেদের কৃষ্টি, ভাষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি গোড়ামী তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ফলে তারা ইংরেজদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সহজে আসন ছেড়ে দিতে চাননি। ইংরেজি ভাষা সংস্কৃতি মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ফতোয়া জারি করা হয় সেই সময়। এই প্রসঙ্গে সেই সময়কার মুসলমান সমাজের মনোভাব বোঝানোর জন্য মীর মোশারফ হোসেন তার ‘আমার আত্মজীবনী’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘ইংরেজি পড়িলে পাপ তো আছেই আর মরিবার সময় গিডিমিডি করিয়া মরিতে হইবে, আল্লাহ্ রাসূলের নাম মুখে আসিবে না ।তাহার পরেও আত্মীয়-স্বজন গুরুজনদের ধারণা ও বিশ্বাস যে ইংরেজি পড়িলে ছোটখাটো শয়তান হয়।’

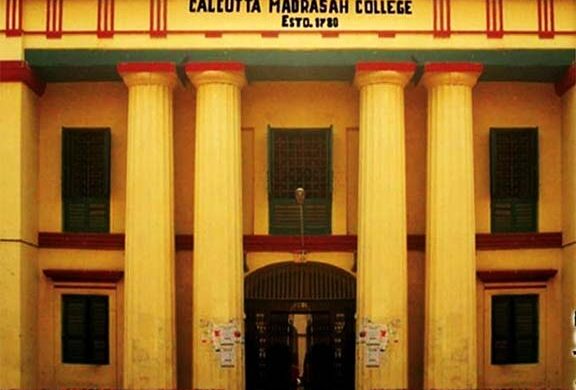

উইলিয়াম কেরি, মার্সম্যান, ডেভিড হেয়ার, বেথুন প্রমুখ বিদেশী শিক্ষাব্রতী এবং রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজ লাভবান হয়, কিন্তু মুসলমানরা তার থেকে বিরত থাকে এবং অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে। তবে তারা ইংরেজি যে একেবারে সিক্ত না এমন নয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল ফরাসি বাদ দিয়ে ইংরেজি শেখানোর প্রচেষ্টাকে নিয়ে। তারা তা মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। কলকাতা মাদ্রাসার প্রথম দিকে কর্তৃপক্ষ ইংরেজি শিক্ষা শুরু করার প্রতিবাদ করলেও পরে ১৮২৬ সালে তার গৃহীত হয়। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে এখানে ৮৭ জন মুসলমান ছাত্র ইংরেজি শিখতো। হাজী মোহম্মদ মহসিন এর প্রদত্ত ফান্ড থেকে স্থাপিত হয়েছিল হুগলি মহসিন কলেজ। যেহেতু সেখানে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদেরও পড়াশোনা করার সুযোগ ছিল বাস্তবে দেখা গিয়েছিল সেখানে মুসলমানদের থেকেও হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যাই প্রথমের দিকে বেশি ছিল। আসলে সেই সময় মুসলমান সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল এই ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেল আরো পরে। আব্দুল লতিফ হাজার ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ‘মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি’ স্থাপন করে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়েছেন। তিনি মাদ্রাসাগুলিতে আরবি ফারসি শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার উপরেও জোর দিয়েছিলেন এবং মুসলমান সমাজকে সেই দিকে আগ্রহী করে তুলতে অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁরই পরামর্শে কলকাতা মাদ্রাসাতে ইঙ্গো-ফরাসি বিভাগ খোলা হয়েছিল। তাঁর প্রচেষ্টাতেই হাজী মোহাম্মদ ফান্ডের টাকা বাঁচিয়ে ১৮৭৩ সালে ঢাকা রাজশাহী ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা স্থাপন করে ব্রিটিশ সরকার। সৈয়দ আমির আলী শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগিয়ে দিয়েছিলেন বাংলার মুসলমান সমাজকে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তিনি আরো বেশি প্রগতিশীল বলা যায়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে মার্কুইস অফ রিপনকে দেওয়া স্মারকপত্রে তিনি লিখেছিলেন, ১৮৩৭ সালে ফারসি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। তিনি মনে করেছিলেন, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই জাতির জাগরণ সম্ভব। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সি উর্দুর পরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষে মতামত জানিয়েছিলেন। এভাবেই ক্রমশ উজ্জীবিত হতে শুরু করে মুসলমান সমাজ। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি ‘মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা’ নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় মুসলমান নাগরিকদের প্রচেষ্টায়। মুসলমান সমাজের এই উদ্যোগে সেটি প্রথম মুসলমান বালিকা বিদ্যালয় বলে জানা যায় ।পরবর্তীকালে বেগম রোকেয়ার উদ্যোগে ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে’। এইসব প্রচেষ্টা উনবিংশ শতকের শেষ প্রান্তে মুসলমান সমাজেও নবজাগরণের জোয়ার এবং উজ্জীবন আনতে সক্ষম হয়।

ওয়াকিল আহমেদ তার লেখা, ‘উনিশ শতকে বাঙালির মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘১৮৩৭ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত কাল মুসলমান সমাজের পতনের কাল।’ প্রথম থেকেই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলমানদের ক্ষোভ ছিল, তার উপর ব্রিটিশদের মুসলমান বিদ্বেষ, তাদের নীতি আদর্শ মুসলমানদের আরো বিরক্ত করে তুলেছিল। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তারা বিভিন্ন সময়ে নানা আন্দোলন করার চেষ্টা করেছে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। ওহাবি আন্দোলন তো বটেই পরবর্তীকালে সিপাহী বিদ্রোহেও মুসলমানদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল বলে অনেকে মনে করেন। এর ফলে তারা আরো বিরাগভাজন হয়ে উঠলেন ইংরেজদের কাছে। আরো অবিশ্বাস ও সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করল তাদের বিরুদ্ধে। বাড়তে লাগলো তাদের প্রতি অত্যাচার অবিচার। পরবর্তীকালে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে। সাহিত্যিক জাহিরুল হাসান তাঁর লেখা ‘বাংলার মুসলমানের আটশো বছর’ গ্রন্থের প্রস্তাবনায় যথার্থই লিখেছেন, ‘বাঙালি মুসলমান রেনেসাঁসের ফল লাভের থেকে বঞ্চিত আর সেই জন্যেই তারা প্রতিবেশীদের তুলনায় পশ্চাৎপদ, এ কথা অনেকে বলে থাকেন। উনিশ শতকে যে সামাজিক সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটেছিল মূলত হিন্দু সমাজে, তাকে রেনেসাঁস নামে চিহ্নিত করা হয়েছে অনেক পরে, বিশ শতকের মাঝামাঝিতে। মুসলিম সমাজেও বিশ শতকের প্রথমদিকে যে নড়াচড়া শুরু হয়েছিল তাকে এ ধরনের কোন নাম দেওয়া হয়নি বলেই যে এখন পুনর্জন্মের অভিধা পেতে পারে না এমন নয়।’

পেজফোর-এর শারদোৎসব বিশেষ সংখ্যা ২০২৩-এ প্রকাশিত