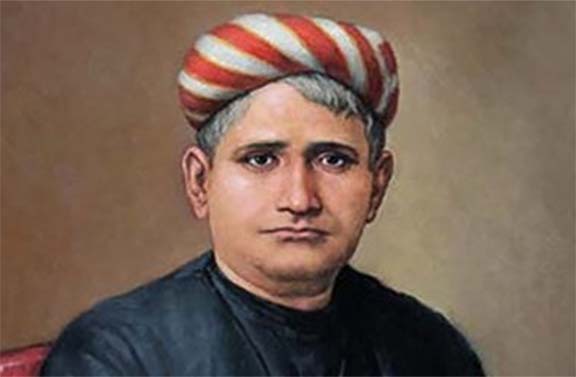

বঙ্কিম সাহিত্য বঙ্কিম চরিত্রের অভিব্যক্তি। ঐ চরিত্রকে যে না বুঝিল, এই সাহিত্যকে কখনই সে সত্য ভাবে বুঝিতে পারিবে না। এই চরিত চিত্রের মূল উপাদান বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন। কিন্তু এ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের একখানিও উল্লেখযোগ্য জীবনী প্রকাশিত হয় নাই।…এখনও একাজটি কিয়ৎ পরিমাণে সহজসাধ্য আছে, আর কিছুদিন পরে অসাধ্য না হউক, অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।…

পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই দিন দিন ইহা বদলাইয়া গিয়াছিল। দুর্গেশনন্দিনীর রচনাকালের আর আনন্দমঠের রচনাকালের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের চিন্তারাজ্যে যুগান্তর ঘটিয়াছিল। এই সকল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আপনি পরিবর্তিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র কোনওদিন আপনার পরিবর্তিত ও পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যথাযোগ্য সঙ্গতি রক্ষা করিতে অক্ষম হন নাই। কোনওদিন তিনি কালস্রোতের পশ্চাতে পড়িয়া থাকেননাই। এই জন্যই মৃত্যুদিন পর্যন্ত সত্য সত্যই বাঁচিয়াছিলেন।

তিনি যে বয়ঃক্রম পাইয়াছিলেন, সে বয়সে অনেক লোকই দেখি মরিবার বহুপূবেইমৃত হইয়া যায়। সাহিত্য জগতেও এসকল জীবষ্যতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে, অন্ততঃ আধুনিক সময়ে, অতি অল্প লোকই মরণকাল পর্যন্ত জীবিত থাকেন।বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চান্ন বৎসরকাল ইহলোকে ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত, আচারভ্রষ্ট, কর্মবিক্ষিপ্ত বাঙ্গালীর পক্ষে পঞ্চান্ন বৎসর বাঁচিয়া থাকা নিতান্ত সামান্য কথা নহে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুদিন পর্যন্ত জীবনের শক্তি ও যৌবনের দীপ্তিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

জীবন কেবল নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নয়, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া চলিবার শক্তিতে। যৌবনকালে নয়, রসানুভূতির সামর্থ্যে। এই দুইটিই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুদিন পর্যন্ত একরূপ অক্ষুন্ন ছিল। এদেশের তিনজন চিন্তানায়ককে এই ভাবে আমরণ বাঁচিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। দুইজনকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একজনের কথা শুনিয়াছি। এক রাজা রামমোহন, দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, তৃতীয় বঙ্কিমচন্দ্র। ইঁহাদের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ ও পার্থক্য ছিল। কিন্তু তিনজনেরই জীবনীশক্তি প্রায় সমানই ছিল। তিনজনইনিত্য নূতন জ্ঞান আহরণ, নিত্য নূতন আদর্শ আয়ত্ত এবং নিত্য নূতন রস আস্বাদন করিয়াছেন।…

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গেশনন্দিনী বা মৃণালিনীর স্রষ্টা যে বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহাকেই আবার কৃষ্ণচরিত্রের রচয়িতা বা গীতাধর্মের উপদেষ্টা বলিয়া চেনা কঠিন হয়। তার চারিদিকের সামাজিক, মানসিক অবস্থার যেমন পরিবর্তন ও বিকাশ হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের দৈবী প্রতিভাও তেমনি এসকল পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রাখিয়া, নিত্য নূতন সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। জীবন সংগ্রামে জয়শ্রী কেবল সংগ্রামক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বী-বল- প্রহরণপটু শক্তিকেই বরণ করে না; দুর্ধর্ষ শক্তির সঙ্গে সুনিপুণ নীতি সেখানে সম্মিলিত হয়, সেইখানেই বিজয়লক্ষ্মী বাঁধা পড়িয়া রহেন। জীবনের সংকেত কেবল প্রতিকূল শক্তির প্রতিরোধের সামর্থেই লুকাইয়া রহেনা, সন্ধির কুশলতার মধ্যেই তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। যে কেবল সংগ্রাম করিতেই জানে, সন্ধি করিতে জানে না; যে কেবল অপচয়েরই কারণ হয়, অফুরন্ত উপায়ের পন্থা হইয়া উঠেনা।বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্জীবনে এই সন্ধির নিপুণতা, এই সমন্বয়ের সামর্থ্য ছিল; এই শক্তির বলেই তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তানায়ক হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পরেও তো দীর্ঘকাল কাটিতে চলিল, কিন্তু বঙ্কিমের এই অধিনায়কত্ব এখনও লোপ পায় নাই; অপচিত হওয়া তো দূরের কথা, দিন দিন যেন বাড়িয়াই যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

প্রথম যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ঘোরতর যুক্তিবাদী ছিলেন। সে যুক্তিবাদেরই যুগ ছিল। ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া ইউরোপের প্রবল যুক্তিবাদকে পরিহার করা কাহারই সাধ্য ছিল না। মহর্ষিপদার্থ দেবেন্দ্রনাথ তাহা পারেন নাই, প্রবক্তা-ধর্মী কেশবচন্দ্র তাহা পারেন নাই, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র যেএ যুক্তিবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।…

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যৌবনে ইউরোপের এই আধুনিক যুক্তিবাদকে আপনার অন্তরে অকুণ্ঠ সহকারে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ভয় কাহাকে বলে, বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন। বলিয়া মনে হয়না।“পাছে লোকে কিছু বলে”— এ ভাবনা তার কখনও ছিল বলিয়া বোঝা যায়। না। একান্তভাবে লোকমতকে উপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হয় না। প্রাচীন লোকমতকে অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা প্রথমে বীরদর্পে স্বাধীনতার নিশান হাতে লইয়া, নূতন সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে দণ্ডায়মান হন, তাহারাও দুদিন পরে, আপনাদের কর্মেরও ধর্মের—আপনাদের মিশনের খাতিরে, নিজেদের দলের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন। সমাজের আনুগত্য ছাড়িয়া অনেক সময়েই ইহাদিগকে নিজেদের দলের বা সম্প্রদায়ের দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। ব্যক্তিত্বাভিমান ও যুক্তিবাদ উভয়েই এখানে শেষে হার মানিয়া যায়। লোকনায়কহইলেই লোকরঞ্জন করিতে হয়। যখন যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝা যায়, তখনই তাহাকে আর প্রকাশ্যে চিন্তায় ও কর্মে, আচারেও অনুষ্ঠানে বরণ করা সম্ভব হয় না। নিজের প্রতিপত্তি হানির ভয়ে না হউক, অন্ততঃ লোকহিতার্থায়, ধর্মের খাতিরেই, অজ্ঞজনের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে সংকোচ বোধ হয়।

কেবল যাঁহারা খাঁটি সন্ন্যাসী তাহারাই সর্বদা নিজের কাছে খাঁটি থাকিয়া চলিতে পারেন। আর পারেন যাঁহারা খাঁটি কবি। যাঁহারা নিজের রসেই নিজে ভোর, নিজের সৃষ্টিতেই নিবদ্ধ দৃষ্টি, নিজের সৃষ্টি কলার অনুধ্যানে ও বহিঃপ্রকাশেই যাঁহারা আত্মারাম হইয়া রহেন, যাঁহাদের জীবনের সার্থকতা নিজের তৃপ্তিতে অপরের স্তুতিবাদে নহে, যাঁহাদের কর্মের সাফল্য সেই কর্মেরই মধ্যে আত্মপ্রকাশ হয় তাহাতে, বাহিরের প্রতিপত্তির মধ্যে নয়; সেইসকল শ্রেষ্ঠ কবিও সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, প্রচলিত পদ্ধতিতে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াও, খাঁটি সন্ন্যাসী।

অলৌকিক প্রতিভায় একটা আত্মসম্ভাবিত ভাব সর্বদাই থাকে। ইহা প্রকৃতপক্ষে আত্মসম্ভাবিত ভাবও নহে, কিন্তু অনেক সময় ইহাকে লোকে Self-Conceit বলিয়া ভুল বুঝিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা SelfConceit নহে, Self-Confidence মাত্র। আপনার উপরে এই নির্ভরতাটুকু, আপনার শক্তিতে এই অটল আস্থাটুকু যাঁহার নাই, তাহার কোনও প্রতিভা আছে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। ইহা অহংকার নহে। প্রতিভা কি করিতে পারে যেমন জানে, কি করিতে পারে না তাহাও তেমনি বুঝে। নিজের সাধ্যাসাধ্যের জ্ঞান সাধারণ লোকের থাকে না, সেইজন্য তাহাদের অহংকারও শােভা পায় না, বিনয়ের কোন দাম হয় না; দুই কল্পিত, মিথ্যাভিমান এবং অলীকাভিনয় মাত্র। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রতিভার আত্মনির্ভর ও বিজয় দুই-ই খাঁটি বস্তু। সত্য সত্যই এক্ষেত্রে “উজ্জ্বলে মধুরে” মিলিয়া যায়, মিশিয়া রহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই Self-Confidence তার অনন্যসাধারণ প্রতিভার উপযোগী ছিল। এ ব্যক্তি কোনওদিন কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সমাজেরও মুখাপেক্ষী হন নাই, নিজে দল বাঁধিয়া, সেই দলের মতামতের ভিতরেও বাঁধা পড়েন নাই। নিজের মনে যখন যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, নিজের বুদ্ধিতে যাহা যখন সঙ্গত বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই পথেই চলিয়াছেন। আর চলিয়াছেন মানুষের মতন, কৃমির মতো নহে। উদ্ধৃঙ্খলতা তার মধ্যে বিস্তর দেখা গিয়াছে; কিন্তু কৃমি-প্রকৃতি-সুলভ বক্রতা ও পিচ্ছিলতা কখনও লক্ষিত হয় নাই। ভিতরে ভিতরে এমন একটা মুক্ত ভাব ছিল বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র এমন করিয়া আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোনওদিন চারদিকের চিন্তার ও ভাবনার তরঙ্গ প্রবাহের সঙ্গে তৃণের মতো ভাসিয়া চলেন নাই,এই প্রবাহকে ঠেলিয়া তাহার তরঙ্গভঙ্গের উপর উঠিয়া, তাহার মূল গতিকে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করিয়াই, আপনি নিত্য নূতন রসে, নিত্য নূতন জ্ঞানে, নিত্য নূতনশক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। বসুন্ধরা যেমন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনি ফুটিয়া উঠে, প্রত্যেক ঋতুর বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করিয়া, তাহাকে নিজের বিকাশ ও সার্থকতা সাধনে নিয়োগ করে। প্রত্যেক নূতন অবস্থার মধ্যে যাহা গ্রহণীয় তাহাকে গ্রহণ, যাহা বর্জনীয় তাহাকে বর্জন করিয়া অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় শক্তিতেই আপনার বিকাশের উপযোগী করিয়া তুলে শক্তিশালী মহাপুরুষেরাও নিজ নিজ অধিকারে তাহাই করিয়া থাকেন। তাহারা স্রোতে ভাসিয়া বেড়ান না, অথবা ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া স্রোতের শক্তি ও সত্যতাকে মায়িক ও অলীক বলিয়াও উড়াইয়া দেন না। কিম্বা তটস্থহইয়া তাহার চাঞ্চল্যের ও অমঙ্গলের সম্বন্ধে ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করেন , কিন্তু স্রোতের মাঝখানে যাইয়া, আপনার শক্তি ও নিপুণতার দ্বারা, তাহারই বেগে তাহাকে নিজের সার্থকতা-সাধনে ও জনসমাজের ইষ্টপথে পরিচালিত করেন।

বাঙ্গালা দেশের আধুনিক চিন্তার বিকাশে ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরকাল বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্বদাই এই স্রোতের মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। এই জন্যই আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে ও ভাবরাজ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এমন অনন্য প্রতিযোগীও সর্বতোমুখী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর বঙ্কিমচন্দ্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগীরথের ন্যায় আধুনিক জ্ঞান ও ভাবস্রোতের আগে আগে তাঁহার দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া চলিয়াছেন।…

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের সাহিত্যের সম্রাট, সেই যুগের আদিতেও আজিকালিকার মতো বাঙ্গালা সাহিত্য এতটা পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হয় নাই। আর হয় নাই এই জন্য যে সেকালের বাঙ্গালী লেখকেরা প্রায় সকলেই, আপনাদের সমসাময়িক শিক্ষা ও সাধনার বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি প্রায় সকল অঙ্গকেই স্বল্পাধিক অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেন। বাঙ্গালা শব্দযোজনা আজিকালিকার মতো তখন এত সহজও ছিল না। আর যে সুললিত শব্দযোজনা করিতে পারিত, সে সেই ঝঙ্কার সম্পদের বলে একটা দিগজ সাহিত্যিক হইবার উচ্চ আশা লইয়া পাঠক সমাজেও আসিয়া দাঁড়াইত না। এখনকার সাহিত্যিকেরা প্রায় অনেকই হয় স্বয়ংসিদ্ধ, না হয় কৃপাসিদ্ধ। সাহিত্য সৃষ্টির যে একটা বিশেষ, কঠোর সাধনা আছে, একথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছিল।… সে সময়ের ইংরজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায়তারমতো আর একটিও পণ্ডিত লোক বাঙ্গালা দেশে ছিলেন বলিয়া জানি না। তার গ্রন্থাবলীর সর্বত্র এই অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ কুত্রাপি যে তিনি নিজের বিদ্যা জাহির করিতে চাহিয়াছেন, ঘুণাক্ষরেও এই সন্দেহটা মনে জাগে না।…বিদ্যা তাঁর প্রতিভার কিঙ্কর হইয়াই ছিল, তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রভু হয় নাই। বিদ্যা তাঁর যতই বেশী হউক না কেন, প্রতিভা এই বিদ্যা অপেক্ষা অনেক গুণ বড় ছিল। আমাদের শিক্ষিত সমাজ আজিকাল কালচারের অভিমানে ফাঁপিয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে পাণ্ডিত্যের আস্ফালনে কোলাহলায়িতও হইয়া উঠে। ‘বঙ্কিম মণ্ডলে’ এ স্ফীত মস্তকের বা কোলাহলের উৎপাত দেখা যায় নাই; অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের যে পড়াশুনা ছিল, এখন তার কিছুইনাই বলিলেই চলে। তবেবঙ্কিমচন্দ্র যাহা পড়িতেন, তার আলোকত্সামান্য প্রতিভা তাহা একেবারে হজম করিতে পারিত। অধীত বিদ্যাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। পরের বস্তু তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই হইয়া, তার জ্ঞান ভাণ্ডারে তার নিজের মোহরাঙ্কিত হইয়া সঞ্চিত হইত।…

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়িবার সময়, তিনি যে সে সময়ের কোতত্ত্বটা জানিতেন না, এ দেশের বা ইউরোপের কোন্ লেখকের বা পণ্ডিতের সঙ্গে যে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, ইহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। এ দেশের বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, মন্থাদি স্মৃতি, সাংখ্যবেদান্তাদি দর্শন, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য, রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস, ভাগবতাদি পুরাণ, নানাবিধ তন্ত্র, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ, এ সকলের সঙ্গে যে তার কতটা পরিচয় ছিল, তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধাবলীতে, কৃষ্ণ চরিত্রে, গীতাভাষ্যে ইহার বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যদিকে ইউরোপীয় দার্শনিক ক্যান্ট, হেগেল, কুজো, কোমটে এবং ইংরাজ চিন্তানায়ক স্পেন্সার, মিল, বেন্থাম, হকলি, টিণ্ডেল, ভেরিক হ্যারিসন প্রভৃতি ও আর এক দিকে মেথু আরনল্ড, রেনাঁ প্রভৃতি এমনকি প্রত্নতত্ত্ব বা spiritualism এবং মেসমেরিজম্ (mesmerism) পর্যন্ত তার কতটা কেবল জানা নয়, আয়ত্ত ছিল, এ সকলের বিস্তর প্রমাণ তার লেখার মধ্যে রহিয়াছে। অথচ কোথাও একটুও অপপ্রয়োগ বা পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে কত বড় ছিল, ইহাতেই আমরা তাহার একটি অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হই।