সেই দিনটা ছিল মধ্য বৈশাখ মাসের শেষ রাত্রি। ১৮৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল। অনন্ত প্রকৃতির অপার লীলাভূমি ত্রিপুরা জেলার খেওড়া গ্রামের আকাশ সেদিন সেই কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথিতে সন্ধ্যা থেকেই ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। রাত যতই বাড়তে থাকে মেঘও ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে। তারপর একসময় আকাশ জুড়ে দেখা দিল আলোর ছ’টা। সেই আলোর বন্যায় ভেসে গেল খেওড়া গ্রাম। জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বিপিনবিহারী ভট্টাচার্যের কুটির। আর সেই স্বর্গীয় আলোতেই বিপিনবিহারীর পত্নী মোক্ষদা সুন্দরীর কোল আলো করে যে শিশুকন্যা আবির্ভূতা হলেন—সেই শিশু কন্যা কিন্তু অন্যান্য নবজাতকের মতো জন্মের পর কাঁদেনি—বরং এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে মহানন্দে হেসেছিল।

জন্মসিদ্ধা নির্মলার অলৌকিক লীলার শুরু সেই জন্মলগ্ন থেকেই—পরবর্তীকালে যিনি মা আনন্দময়ী রূপে তাঁর অপার যোগবিভূতির মহিমায় বিশ্বজনকে মোহিত করেছেন।

একদিন শিশু নির্মলা তাঁর বাবা বিপিনবিহারীকে প্রশ্ন করেন, ‘আচ্ছা বাবা, হরি নাম করলে কী হয়?’ শিশুকন্যার মুখে এই প্রশ্ন শুনে পরম ভক্ত বিপিনবিহারী জবাব দেন, ‘হরির নাম গান করলে যে হরিকে দেখা যায় মা।’ এবার মেয়ের দ্বিতীয় প্রশ্ন, ‘হরি কি খুব বড় নাকি বাবা?’ সরল শিশুর মুখে এই প্রশ্ন শুনে আনন্দ পান বিপিনবিহারী, বলেন, ‘হ্যাঁ গো, হরি যে খুব বড়।’ কিন্তু কত বড়? পাঁচ বছরের শিশুকন্যা ভেবেই পায় না। শেষ পর্যন্ত সামনের মাঠটা দেখিয়ে পিতাকে প্রশ্ন করেন, ‘এই মাঠের মতো বড়?’

মেয়ের প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলেন বিপিনবিহারী, বলেন, ‘এর চেয়ে অনেক অনেক বড়। তুই তাঁকে ডাক না, তবেই জানতে পারবি, দেখতে পাবি তিনি কত বড়।’ সেদিন পিতার কথা মেয়ের মনে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিপিনবিহারীর কথাকেই সত্য বলে ধরে নিয়ে পাঁচ বছরের সুধাকণ্ঠী মেয়ে প্রাণমন দিয়ে হরিকে ডাকতে থাকেন। হরিনামের সাগরে তিনি পরমানন্দে ভাসতে শুরু করেন এবং পৌঁছে যান এক অলৌকিক জগতে।

বাংলা ১৩১৫ সালের ২৫ মাঘ ঢাকা (বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী) বিক্রমপুরের আপাড়া গ্রাম নিবাসী রমনীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে হয় কিশোরী নির্মলার। পরবর্তীকালে রমনীমোহনকেই আনন্দময়ী মা ভোলানাথ নামে ডাকতেন এবং ওই নামেই তিনি পরিচিত হন।

ইংরেজি ১৯২৭ সাল। মা আনন্দময়ী এসেছেন কলকাতায়। ঢাকা শাহবাগের নবাবজাদী প্যারীবানু তাঁকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। তাঁরই পুত্র ও কন্যার বিয়ে—তাই মা আনন্দময়ীকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেছেন। এই শাহবাগেই রমনীমোহন অর্থাৎ ভোলানাথ চাকরি করতেন। কিন্তু প্যারীবানু মা-কে তাঁর বাগানের বেতনভোগী কর্মচারীর পত্নীরূপে দেখেন না। বরং ঢাকার নবাব দুহিতা তাঁর নিজস্ব নানারকম পারিবারিক অশান্তির কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য মা-র কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

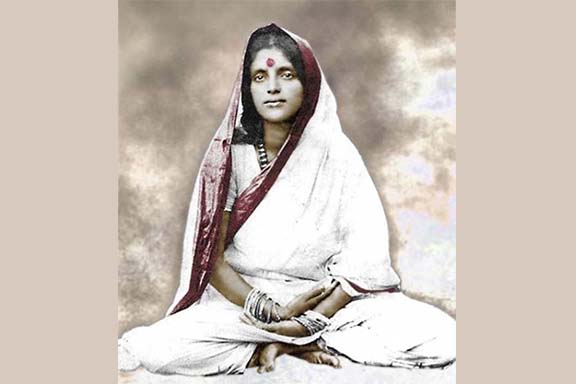

প্যারীবানুর ভবনেই একদিন কীর্তনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মা আনন্দময়ীর স্বর্গীয় কণ্ঠের কীর্তন শুনতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তীদেবী ও কন্যা অপর্ণাদেবী। কীর্তনের আসরে আনন্দময়ী মা বসে আছেন। পরনে তাঁর চওড়া লালপাড়ের শাড়ি। কপালে সিঁদুরের বড় ফোঁটা। এক দিব্য-ভাব তাঁর সর্বাঙ্গে, এক স্বর্গীয় সুষমা তাঁর মুখমণ্ডলে।

সকলের অলক্ষে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে বাসন্তীদেবী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মা আনন্দময়ীর দিকে। অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন—কিছুতেই দৃষ্টি ফেরাতে পারছেন না। চিত্রার্পিতের মত বসে আছেন তিনি—যেন বাহ্যিক জ্ঞানও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

একসময় অনেকেরই চোখ পড়ল বাসন্তীদেবীর উপর। সকলেই বাসন্তীদেবীর ওই ভাব বিহ্বল মূর্তি দেখে অবাক। কী এমন হল—কেনই বা তিনি মা আনন্দময়ীর দিকে ওভাবে অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন? তাঁর ঘনিষ্ঠ একজন মহিলা এগিয়ে গিয়ে বাসন্তীদেবীর সম্বিৎ ফেরালেন—কী এমন হয়েছে প্রশ্ন করায় বাসন্তীদেবী ধীর অথচ শান্ত কণ্ঠে বললেন—অনেক দিন আগেকার কথা—আমার ঠিক মনে নেই। তবে এই মূর্তিকেই (মা আনন্দময়ী) যেন আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। স্বপ্নে দেখেছিলাম, তিনি আমাকে বলছেন—‘তুমি সাবধান হও। তোমার ভয়ানক বিপদ আসছে।’ এই স্বপ্ন দর্শনের কয়েকদিন পরই চিত্তরঞ্জন দাশ দেহত্যাগ করেন। বাসন্তীদেবী বিধবা হলেন। তাই সেদিন কীর্তনের আসরে স্বপ্নে-দেখা সেই দেবীমূর্তিকে সামনাসামনি দেখে বাসন্তীদেবী নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, হয়ে পড়েছিলেন ভাব-বিহ্বলা।

ঢাকা শাহবাগের মা ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন সর্বজনের মা। মা নির্মলা নিজের যোগ-বিভূতির ঐশ্বর্যে হয়ে উঠলেন মা আনন্দময়ী। কত নগর, জনপদ, তীর্থ পরিভ্রমণ করে, কতশত মানুষকে কৃপা করে অনন্ত আনন্দের উৎস স্বরূপা মা আনন্দময়ী এসেছেন হরিদ্বারে। সেটা বাংলা ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন মাস। সেবার কুম্ভমেলায় যোগস্নান। তাই ভক্তদের নিয়ে মা এসেছেন। প্রথমে এক ধর্মশালায় উঠেছিলেন। মায়ের ভক্ত বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ পীতাম্বর পন্থ অনেক অনুরোধ করে মাকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। গঙ্গাতীরেই ডাঃ পন্থের বাড়ি—সেই বাড়িটাকেই তিনি ‘আনন্দময়ী সেবাশ্রম’ করে গড়ে তুলেছেন।

এখানে আসার দু-একদিন পরেই মায়ের শরীর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। পরীক্ষায় ধরা পড়ল ভয়ঙ্কর রক্তশূন্যতা। সেইসঙ্গে সঙ্কটজনক হৃদরোগও দেখা দিল। ডাঃ পন্থ নিজের উপর ভরসা না করে কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক নিয়ে এলেন মায়ের উপযুক্ত চিকিৎসা করতে। সেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মায়ের ক্যান্সার হয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। ফলে ডাঃ পন্থ হয়ে পড়লেন দিশেহারা—কী করবেন, ভেবেই পেলেন না। ভোলানাথ হলেন উদ্বিগ্ন। ভক্তবৃন্দ হলেন খুবই চিন্তিত। মুখে না বললেও মনে মনে সবাই ধরে নিলেন, মা-কে এবার আর বাঁচানো যাবে না।

মা ডাঃ পন্থকে বললেন,—’ওষুধ যখন খেয়েছি, তখন রোগীর সব লক্ষণই প্রকাশ পাওয়া চাই তো? তাই ওষুধ খাওয়ার পরই শয্যা নিতে হয়েছে। এটা তো হবেই। যা হবে, তা পূর্ণভাবেই হওয়া চাইতো !’

ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা’র শরীরে অস্বাভাবিক যৌগিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেল। ওষুধে একটা ছাড়ে তো অন্যটা বাড়ে। জ্বর যদি বা কমলো, হৃদরোগ হয়ে উঠল প্রবল। ফলে দুশ্চিন্তায় কারোর মুখে কোনও কথা নেই। এই ঘোর সঙ্কটের মধ্যেও মায়ের পরিহাসপ্রিয়তা রয়েছে অক্ষুণ্ণ। মৃদু হেসে রহস্য করে তিনি বললেন, ‘নিভিতে গিয়াও বাতি জ্বলিয়া উঠিল। ভালই তো হয়েছে। এই শরীরটা (নিজেকে দেখিয়ে) সকলকেই বলে, বাহির ছেড়ে অন্তরে যেতে চেষ্টা করো। তাই ওষুধ অন্তরকে (হৃদয়কে) ধরেছে। এ তো ঠিকই হয়েছে। এ শরীর বলে বাহির ভিতর এক কর। তাই বাহির ভিতর এখন এক হয়েছে।’ কথা শেষ করে তিনি সরল শিশুর মতই হাসতে লাগলেন।

ডাঃ পন্থ এবার হাত জোড় করে বললেন, ‘মা আমি আর ওষুধ দেব না। আপনি নিজে নিজেই আরোগ্য লাভ করুন।’ ডাঃ পন্থের দিকে একবার তাকিয়ে মা তাঁর স্নেহধন্য ভক্ত অভয়কে নামকীর্তন করতে নির্দেশ দিলেন। কীর্তনানন্দে সবাই ভেসে গেলেন—ভেসে গেল মায়ের রোগ-ব্যাধিও, নাম গানের প্রভাবেই মা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। ডাঃ পন্থ ও অন্যান্য চিকিৎসকরা এই সুস্থতা লাভের কোনও কারণ খুঁজে পেলেন না। কারণ, বিজ্ঞানের যুক্তিতে বিনা ওষুধে কোন হৃদরোগী আরোগ্য লাভ করতে পারেন না। অথচ মা পেরেছেন। আধ্যত্মিক শক্তির প্রভাবে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা হল প্রমাণিত।

মায়ের জীবন জুড়ে এরকম অলৌকিক ঘটনার নিত্য আনাগোনা। মা নিজেই নিজের বিদায়-ক্ষণ হিসেবে রাধা অষ্টমী তিথিকে সূচিত করেছিলেন। ১৯৮২ সালের ২৭ আগস্ট দিনটি ছিল ‘রাধা অষ্টমী।’ মা তাঁর নির্দিষ্ট দিনেই মহাসমাধিতে নিমগ্ন হন। এ এক পরম অলৌকিক ঘটনা।