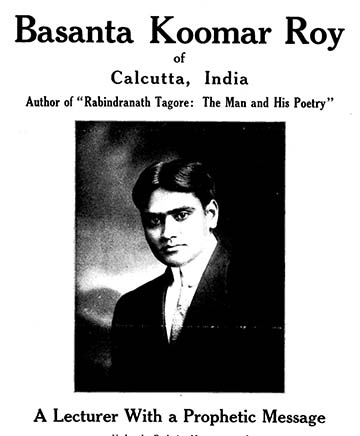

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বাংলা জীবনী রচিত হয়ে পঠিত হয়েছিল তাঁর পঞ্চাশতম জন্ম উৎসবে। এর দুবছরের মাথায় তিনি প্রথম অশ্বেতাঙ্গ হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান। এরপর দুবছর যেতে না যেতেই কবির জীবন এবং সাহিত্যকর্ম নিয়ে যে ইংরেজি জীবনীটি রচিত হয় সেটির নাম Rabindranath Tagore : The Man and His Poetry । ১৯১৫ সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সে রচনাটির ভূমিকা লিখেছিলেন Hamilton W Mabie (১৮৪৬-১৯১৬)। প্রায় আড়াইশ পৃষ্ঠার সে গ্রন্থের লেখক বাঙালি অধ্যাপক বসন্তকুমার রায়। অত্যুৎসাহী সে মানুষটি রবীন্দ্রনাথের স্নেহদৃষ্টি পাননি; আর সম্ভবত তার ফলে তিনি হারিয়ে গেছেন বাঙালির সাহিত্য-বিষয়ক ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে। এমনকি জীবনীগ্রন্থগুলোতেও স্থান পাননি শতবর্ষ পূর্বের ইংরেজি ভাষার সে রবীন্দ্র-জীবনীকার অধ্যাপক।

প্রশান্তকুমার পাল কলকাতা থেকে প্রকাশিত তাঁর রবিজীবনীর ষষ্ঠ খণ্ড (দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪), সপ্তম খণ্ড (৩য় মুদ্রণ, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৭) এবং অস্টম খণ্ড (দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৫) গ্রন্থে বসন্তকুমার রায়ের কথা জানিয়েছেন। সেখান থেকে স্পষ্ট হয় উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান বসন্তকুমার ১৯১০ সালে আমেরিকায় যান। সমীর রায়চৌধুরী তাঁর প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী ও রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে (কলকাতা, ১৯৯৭) গোয়েন্দা দপ্তরের তদন্ত রিপোর্ট উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে তাঁর বাড়ি প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের বরিশালে। উইস্কন্সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে সেখানেই অধ্যাপক নিযুক্ত হন তিনি। ১৯১৩ সালে জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় গেলে বসন্তকুমার শিকাগো থেকে আরবানায় যান কবির সাথে দেখা করতে। বসন্তকুমার বিষয়ে প্রশান্তকুমার পালের এসকল তথ্যের উৎস দুটি: ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত Sujit Mukherjee-র -I Passage to America এবং বসন্তকুমার রচিত রবীন্দ্রজীবনীর ভূমিকা। ‘রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তাঁর সম্পর্কে আগ্রহকে বসন্তকুমার নানাভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন’ (৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩৭৪) — প্রশান্তকুমারের এ বাক্যটির ভেতর লুকিয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ইংরেজি জীবনীকারের হত্যাবীজ। তাঁর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনার ইংরেজি অনুবাদ কবির অনুমতি ব্যতিরেকেই প্রকাশের অভিযোগটি সর্বতীব্র। যদিও সামান্য পরেই প্রশান্তকুমার আবার লিখেছেন ‘লেখকের অনুমতি না নেওয়া ছাড়া এতে এমন কিছু দোষ হয়নি, বরং বিদেশে রবীন্দ্র প্রতিভাকে প্রচারের প্রয়াসের জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্র প্রচারের সঙ্গে আত্মপ্রচার এবং আরও কিছু গোলমাল ঘটেছিল, যা উপযুক্ত তথ্যের অভাবে স্পষ্ট করা দুরূহ।’ অনুমতি ব্যতিরেকে রবীন্দ্র রচনায় অনুবাদ প্রকাশের ব্যাপারে প্রশান্তকুমারের মূল সূত্র সুজিত মুখার্জীর বইটি।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত সুজিত মুখার্জির বইটির পুরো শিরোনাম হলো Passage to America: The Reception of Rabindranath Tagore in the States, 1912-1941। রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনা বসন্তকুমার অনুবাদ করে আমেরিকায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশের উদ্যোগ নেন। সে অনুবাদগুলোর তালিকাটি এমন —

ইংরেজি অনুবাদ পত্রিকার নাম

A Hindu on the Celtic Spirit Review of Reviews, January 1914

Oriental and Occidental Music Harper’s Weekly, 11 April 1914

East and West Independent, 02 October 1916

Bepin Babu, the Victim of Jealousy Post, 10 October 1916

রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক কিছু প্রবন্ধে বসন্তকুমার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনার ইংরেজি অনুবাদ ব্যবহার করেন। কিছু কিছুতে রবীন্দ্রনাথের স্বঅনূদিত কবিতাও উদ্ধার করেছেন তিনি। বসন্তকুমার রচিত তেমন কিছু প্রবন্ধ হলো:

ইংরেজি অনুবাদ পত্রিকার নাম

The Personality of Tagore Yale Review, April 1914

Tagore and His Model School at Bolpur Independent, 03 August 1914

Tagore – an Oriental Estimate Bookman, March 1915

প্রশান্তকুমারের গ্রন্থে উল্লিখিত এ’কটি ছাড়াও বসন্তকুমার রচিত আরও বহু ইংরেজি প্রবন্ধ-নিবন্ধ সে সময় আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। সেগুলোর কিছু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, অনেকগুলি ভারতীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, এমনকি অন্যান্য বিষয় নিয়েও রয়েছে। এছাড়া বইটির ভূমিকা লেখক Hamilton W Mabie সম্পর্কে অন্তত এটুকু বলা যায় যে তিনি ছিলেন সেকালের আমেরিকার সমালোচক-সম্পাদকদের অন্যতম। প্রায় বিশটি গ্রন্থের জনক মেবি সম্পাদনা করেছেন বিশ্বসাহিত্যের বিশাল রচনাবলী। এ তথ্য এজন্য যে বাঙালি লেখক বসন্তকুমারের গ্রন্থে ভূমিকা লেখক হিসেবে মেবি-কে পাওয়া কম সৌভাগ্যের ছিল না।

ইতোমধ্যে ১৩ জানুয়ারি ১৯১৫ সালে লেখা মিসেস সেমুর (Mayce F Seymour) চিঠি রথীন্দ্রনাথের নিকট এসে পৌঁছেছে যাতে লেখা ‘Under another cover I am sending you a sample of Mr. B. K. Roy’s work. He is translating freely from your Father & publishing stories in cheap magazines & …[?] Sunday Supplements. In the sample I am sending from the Sunday Supplement he signs himself “the disciple and interpreter” of the Poet which is outrageous. …But Miss [Florence R.] Curtis believes that you can protect yourself to a great extent.’ বলে রাখা প্রয়োজন মিসেস সেমুর হলেন ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসের বিভাগীয় প্রধান Dr. Arthur Seymour-এর স্ত্রী। আর্থার দম্পতি ইতোমধ্যে কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে রূপান্তরিত হন এবং তাঁদের কর্মস্থল আরবানা (যেখানে ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে ম্যাডিসন শহরে (যেখানে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়) কবি বক্তৃতা করতে যাওয়ার পথে সহযাত্রী হন বসন্তকুমার রায়।

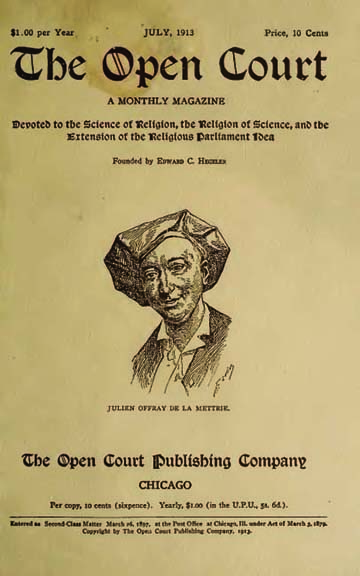

মাসিক পত্রিকা The Open Court-এর প্রচ্ছদ যেটি ১৯১৩ সালে জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বসন্তকুমার রায়ের প্রথম প্রবন্ধ Rabindranath Tagore, India’s Greatest Living Poet’

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯১৬ সালে নিউইয়র্ক থেকে ম্যাকমিলান কোম্পানি আরনেস্ট রীজ’র (১৮৫৯-১৯৪৬) Rabindranath Tagore: A Biographical Study প্রকাশ করে। Everyman লাইব্রেরি সিরিজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রীজ ১৯১২ সালে লন্ডনে রোটেনস্টাইনের আসরে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পাঠের সময় থেকে কবির সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বইয়ের সূচিপত্রটি এমন: Preface, The Unknown Poet, Boy and Man, Some Indian Poets, ‘The Gardener’, Rabindranath Tagore’s Short Stories, The Babe’s Paradise, The Playwright, ‘Gitanjali’ and Chaitanya Deva, A Spiritual Commonwealth, Shantiniketan, এবং Conclusion।

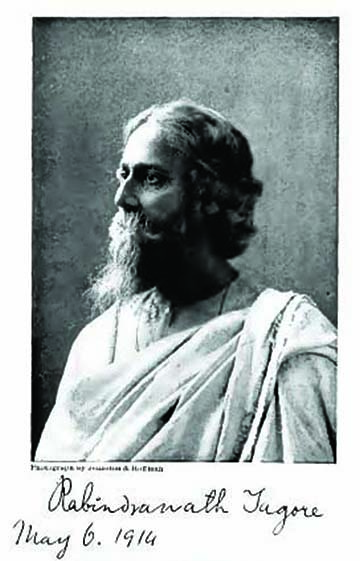

বসন্তকুমার রায় তাঁর বইটি লেখার আগে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে প্রথম যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সেটি মাসিক পত্রিকা The Open Court এর ১৯১৩ সালে জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। শিকাগো থেকে প্রকাশিত সে পত্রিকাটির প্রথম প্রবন্ধটি ছিল বসন্তকুমার রায়ের ‘Rabindranath Tagore, India’s Greatest Living Poet’। তের পৃষ্ঠা দীর্ঘ সে প্রবন্ধের Frontispiece হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি ছাপা হয়েছিল। বসন্তকুমার সে প্রবন্ধে কবির জীবন ও সাহিত্যকে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন। যার বিস্তৃত রূপ তাঁর গ্রন্থ Rabindranath Tagore: The Man and His Poetry। এ গ্রন্থের শুরুতে ছিল ১৯১৪ সালের ৬ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের ছবি। গ্রন্থ শুরু হয়েছে লেখকের Prefatory note দিয়ে। এতে তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫। বিবলিওগ্রাফি বাদে মোট যে ৯টি অধ্যায় সূচিপত্রে উল্লেখিত হয়েছে সেগুলো হলো: Family – Early Years — Precocious Poet, Romantic Youth – Realistic Poems, Transformation – Practical Idealism — Devotional Poems, At Silaidah, Tagore the Feminist, As Poet of Indian Nationalism – Universalism, Tagore and His Model School of Bolpur – On Music, Tagore’s Philosophical Message, Tagore and the Nobel Prize – His Place in Bengali Literature। গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর্যুক্ত ছবিটি ছাড়াও আরও ছয়টি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। জীবনীটির প্রতি পৃষ্ঠার উপরে একটি করে শিরোনাম দিয়ে সে পৃষ্ঠার বিষয়কে সহজে চিহ্নিত করে দিয়েছেন বসন্তকুমার। তেমন কয়েকটি এমন: Poetic India, Historic Tagore Family, Tagore’s Father, Where is god’?, Father’s Vision, The Face Superb, The Poet of Galilee, The Joy of Bondage, The Seeds of Mysticism, The Mystery of Life, School Days, A Blockhead, Laughs at English, Jal Pawray ইত্যাদি। শুরুতে সেকালের বিখ্যাত সম্পাদক Mabie লিখিত ৮ পৃষ্ঠার Introduction-এ গ্রন্থ রচনার গুরুত্বকে নির্দিষ্ট করেছে।

‘Prefatory Note’-এ বসন্তকুমার উল্লেখ করেছেন তাঁর প্রথম প্রবন্ধের কথা। তিনি বলেন: ‘My first paper on Tagore was published in July, 1913; and of the time of the award it was about the only article in English that gave an idea of the wonderful personality of the poet. So it was quoted and translated in many countries of the world. During my lecture trips in different parts of America, I have felt the demand for a book on Tagore. These circumstances have encouraged me to publish the present volume’ (পৃষ্ঠা ৮) । আর এভাবেই বসন্তকুমারের মনে ভাবনা এসেছিল প্রথম অশ্বেতাঙ্গ নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে একটি জীবনীমূলক গ্রন্থ রচনার। কবি এবং কবি পরিবারের সাথে তাঁর পরিচয়ের উল্লেখ থাকাটা কি কবির কাছে বিসদৃশ্য লেগেছিল? প্রশান্তকুমার পালও বসন্তকুমারের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল নন বলেই মনে হয়। কবির সাথে বসন্তকুমারের ব্যক্তিগত যোগাযোগের প্রসঙ্গগুলো সে গ্রন্থের যে অংশগুলোতে বর্ণিত হয়েছিল সেখান থেকে প্রশান্তকুমার উদ্ধার করেছেন। বলেছেন ‘রবীন্দ্রনাথ-বসন্তকুমার পত্রালাপের কোনও নিদর্শন রবীন্দ্র ভবনে নেই, সুতরাং তাঁদের যোগাযোগ পরবর্তীকালে বিস্তৃত হয়েছিল কি না বলা সম্ভব না। তবে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তাঁর সম্পর্কে আগ্রহকে বসন্তকুমার নানাভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন’ (৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৪)।

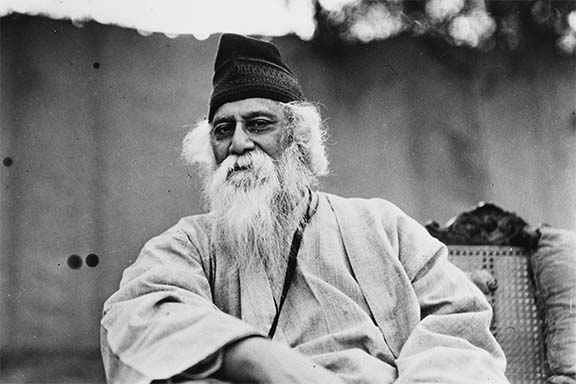

Rabindranath Tagore: The Man and His Poetry গ্রন্থে ব্যবহৃত ১৯১৪ সালের ৬ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের ছবি

১৯১২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির কিয়দংশ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যিক। সেখানে কবি লিখেছেন ‘সেই লেখকটিকে আমি নানা কারণে অশ্রদ্ধা করি। সে আমার লেখা চুরি করচে, আমার সম্বন্ধে নানা মিথ্যা গুজব কাগজে রটাচ্চে, এমেরিকায় আমার বন্ধুরা সকলেই তাকে আন্তরিক ঘৃণা করে, সে আমাকে তার বিশেষ বন্ধু বলে সকলের কাছে পরিচয় দিচ্চে এই কারণেই আমি ওর লেখা বই পড়তেই চাইনি। কেন না যে লোক আমাকে অন্তরে অশ্রদ্ধা করে সে ব্যবসার খাতিরে আমার স্তব করলেও সে মিথ্যা স্তব আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি নে। সেই জন্যে বসন্তকুমার আমার প্রচুর প্রশংসা করেচে জেনেও আমি ও বই ছুঁতে পারি নি ’ (পৃ, ঐ)। বসন্তকুমার কী কী মিথ্যা রটিয়াছিলেন তা যেন ঠিক স্পষ্ট নয়। তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেক লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সে প্রয়াস কবির কাছে এত অগ্রাহ্য হলো কেন সে প্রশ্ন শতবর্ষে পরে উত্থাপন করাতে বিশেষ আপত্তি দেখি না।

বসন্তকুমার রায়ের বইটির ‘Tagore and the Nobel Prize – his place in Bengali Literature’ শিরোনামের তিরিশ পৃষ্ঠা দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখক ১৯১৩ সালে জানুয়ারি মাসে কবির সাথে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে তিনি কবিকে তাঁর সাহিত্য অনুবাদের ব্যাপারে ভীষণভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। বসন্তকুমার তাকে বলেছিলেন ‘I feel absolutely certain that you will sooner or latter win the Nobel Prize for Poetry (পৃ, ১৯১)। এশিয়ার অধিবাসী কেউ এ পুরস্কারের উপযুক্ত কি না তেমন প্রশ্ন কবি বসন্তকুমারকে করেছিলেন বলে বইতে উল্লেখ আছে। কবি এও বলেছিলেন যদি এশিয়াবাসী কেউ এ পুরস্কারের অনুপযুক্ত না হয় তাহলে জগদীশচন্দ্র বসুকে সেটি দেওয়া হচ্ছে না কেন? এসবের উত্তরে বসন্তকুমার অন্য ইউরোপীয়ানদের মত ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের মধ্যে সংস্কার না থাকার উল্লেখ করেন এবং জানান যে নোবেল পুরস্কার কমিটি যখনই কবির লেখার মান ও সৌন্দর্য সম্পর্কে বুঝতে পারবে তখন তারা কবিকে সম্মানিত করতে এক সেকেন্ডও দেরি করবে না। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার স্বল্প পরে প্রকাশিত বসন্তকুমারের গ্রন্থে সে প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত থাকা কি কবির জন্য অসম্মানের মনে হয়েছিল?

বসন্তকুমার প্রেরিত গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ফেরত পাঠানোরও নির্দেশ দিয়েছিলেন। ব্যাপারটি কি এমন ছিল যে বইটি প্রকাশের আগেই বসন্তকুমার গৃহিত উদ্যোগগুলো নিয়ে রথীন্দ্রনাথের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কান ভারি করা হচ্ছিল? কম গুরুত্বের পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ ছেপেছিলেন বসন্তকুমার – এটাই কি তার প্রধান দোষ ছিল? কিন্তু তালিকা বলছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সাময়িকীতেও বসন্তকুমার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখেছিলেন। ১৯১৫ সালের ১৩ জানুয়ারি তারিখে মিসেস সেমুরের পূর্বোক্ত যে চিঠি প্রশান্তকুমার উদ্ধার করেছেন তাতে এমনটিই মনে হয়। ১৯১৬ সালে পিয়র্সন রথীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন তাতে ছিল ‘Basanta Kumar Roy has been trying to stick as close as possible, and I have had one or two stormy scenes with him! But your father has been most magnanimous in his treatment of him’ (৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩০)। অষ্টম খণ্ডে প্রশান্তকুমার সুজিত মুখার্জির উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন ৪ জানুয়ারি ১৯২১-এর হেলেন কেলারের সাথে কবি দেখা করতে যান। সাথে অন্যান্যদের মধ্যে বসন্তকুমারও ছিলেন। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, জীবনী প্রকাশের পাঁচ বছর পরও রবীন্দ্রনাথ-বসন্তকুমার সংযোগ বর্তমান!

ইতোমধ্যে ১৯২১ সালে কলকাতা থেকে The Heritage of Indian Series-এর অধীনে E. J. Thomson-এর Rabindranath Tagore: His Life and Work প্রকাশিত হয় যেটি রবীন্দ্রনাথকে তৃপ্তি দিয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। এবং সে গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি জীবনীগুলোর মধ্যে প্রথম দিককার সফল প্রয়াস হিসেবে বোদ্ধা সমাজে গৃহীত। উল্লেখ করা যেতে পারে টম্পসন তাঁর বইয়ের Preface-এ বসন্তকুমার বা রীজ-এর বইয়ের নাম উল্লেখ করেননি। বরং তিনি অজিতকুমার চক্রবর্তীর বইয়ের ক্ষুদ্র বইয়ের বেশি নির্ভর করেছেন। টম্পসন তাঁর ১২০ পৃষ্ঠার বইটিকে দুটি মোটা দাগে ভাগ করেছেন Life এবং Work শিরোনাম দিয়ে। Life অংশের দুটি উপশিরোনাম হলো Early Life: First Literary Period এবং Later Life: Many-sided activities। আর Work অংশের ভাগ দুটি হল The Poet and Creative Artist এবং The Performer and Seer।

বসন্তকুমারের ভাগ্যটি এমন যে তাঁর দেশ ভারতবর্ষ এবং তাঁর ভাষা বাংলা ভাষার প্রধান কবি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি না পাওয়ায় অনেক কাজ করার পরও তাঁর জীবন নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার আগ্রহ দেখাননি কোন গবেষক। মৃত্যুর তারিখ ১৯৪৯ সালের ৫ জুন বলে জানা গেলেও তাঁর জন্ম সাল জানা যায়নি। আরও গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গ্রন্থ রচনা ছাড়াও তাঁর রয়েছে বিপুল রচনা ভাণ্ডার। তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন Dawn over India শিরোনামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ আনন্দমঠ। নিউইয়র্ক থেকে সে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪১ সালে। এছাড়াও ১৯২০ সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর গদ্য গবেষণা গ্রন্থ The Labour Revolt in India। তাঁর বহু প্রবন্ধের কয়েকটি হলো ‘The World Will Hear More of Gandhi’ (The Independent, 30 April 1921) ইত্যাদি। ১৯১১ সালের ৪ আগস্ট তারিখে The Tacoma Times পত্রিকায় বসন্তকুমারের ছবি দিয়ে তাঁর বক্তব্য ছাপা হয়েছিল ‘Learning in US How to Fight British With A Hindu Newspaper’ শিরোনামে। ১৯১৬ সালে সুইডিস ভাষায় Rabindranath Tagore och hans författarskap নামে রবীন্দ্রনাথের যে জীবনী ছাপা হয় P. G. Norberg-এর অনুবাদে সেটি কিন্তু বসন্তকুমার রচিত গ্রন্থটিই।

আজকের দিনে ইংরেজি ভাষায় লেখা রবীন্দ্র-জীবনী বলতে কবির নাতজামাই কৃষ্ণ কৃপালিনী রচিত Rabindranath Tagore: A Biography (বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৬২) এবং কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যানড্রু রবিনসনের Rabindranath Tagore: The Myriad-Minded Man (১৯৯৫) কেই আমরা বুঝে থাকি। মাঝখানে আরও পাওয়া যায় ইংরেজি ভাষায় রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কিছু জীবনীমূলক গ্রন্থ। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ১৯১৬ সালে মাদ্রাজ থেকে K. S. Ramaswami Sastri রচিত সাড়ে পাঁচশ পৃষ্ঠার Sir Rabindranath Tagore : His Life, Personality and Genius; ১৯১৭ সালে শিকাগো লিটারারি ক্লাব থেকে Edwin Herbert Luwis এর The Work of Tagore; ১৯২১ সালে প্রকাশিত E. J. Thomson-এর ইতোপূর্বে উল্লিখিত Rabindranath Tagore: His Life and Work ইত্যাদি। কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যানড্রু রবিনসনের গ্রন্থের ‘Notes’ অংশে বসন্তকুমারের গ্রন্থটি সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘Rabindranath Tagore met Basanta Koomar Roy, then living in New York, the Author of a (bad) biographer of Rabindranath Tagore who knew the Bengali revolutionaries’ (পৃষ্ঠা ৪২৩)। কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যানড্রু রবিনসন কেমব্রিজ থেকে প্রকাশিত তাঁদের অন্য আরেক গ্রন্থ Selected Letters of Rabindranath Tagore-তেও বসন্তকুমারকে ‘ব্যাড বায়োগ্রাফার’ (পৃ. ১৫২) বলেছেন। বসন্তকুমার লেখক হিসেবে কমযোগ্য হলেও শত বছর পূর্বের একজনকে এমনভাবে ‘ব্যাড’ অভিধা দেওয়া চলে কি! গীতাঞ্জলি-উত্তর অনুবাদে রবীন্দ্রনাথেরও অনেক ত্রুটি সকলের জানা। তাই বলে কি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ প্রসঙ্গে আমরা বারবার তাঁকে ‘(bad) translator’ বলবো! আর কৃষ্ণ কৃপালিনী বসন্তকুমারের নামের বানানটি শুদ্ধভাবে ব্যবহার করেননি যেটি প্রকৃতপক্ষে হবে Basanta Koomar Roy। কেমন যেন আশঙ্কা হয়, তিনি কি বসন্তকুমারের বইটি বাস্তবে দেখেই এমন মন্তব্য করেছিলেন?

উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাই ম্যাগাজিনের ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা (Vol 17, No 4) থেকে বসন্তকুমারের গ্রন্থটি বিষয়ে মন্তব্য দিয়ে বর্তমান লেখা শেষ করতে চাই। ‘Book Notes’ অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে Chicago Tribune পত্রিকায় বসন্তকুমারের গ্রন্থটি বিষয়ে যে প্রশস্তি করা হয়েছে সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। Chicago Tribune লিখেছে: ‘The life and work of India’s greatest living poet ‘Rabindranath Tagore’ as discriminatingly and reverently viewed and interpreted by his own countryman, Basanta Koomar Roy, provide a reliable guide to the understanding of the ideas behind the oriental imagery and art’।

পত্রপত্রিকায় বসন্তকুমারকে নোবেলপ্রাপ্ত কবি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় বলে যে প্রচার সেটির উৎস কি বসন্তকুমারের কবিজীবনী? সেখানে কবির সাথে তাঁর পরিচয়ের ইতিহাসটি স্পষ্ট আছে। এমনকি তিনি যে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার আগেও কবিকে নোবেল পাওয়ার সম্ভবনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সেটিও উল্লেখিত। নোবেল পুরস্কার ঘোষণার ঠিক পরপরই ১৯১৩ সালের ২৩ নভেম্বর দৈনিক New York Times কবিকে নিয়ে প্রায় এক পৃষ্ঠার যে প্রতিবেদন ছেপেছিল তার শিরোনাম ছিল ‘THE HINDU POET WHO WON THE NOBEL LITERARY PRIZE’। সাত কলামের সে প্রতিবেদনের প্রথম কলামে বসন্তকুমার লিখিত The Open Court পত্রিকার প্রবন্ধটিও উল্লেখ পেয়েছিল এভাবে: ‘As to the personal side of Tagore, there is very little information available in the country. In that vast storehouse of information, the New York Public Library, there are just two “Tagore” items indexed – a volume of poems and an article by Basanta Koomar Roy, published in “The Open Court”, from which the following quotations, with their Oriental flavor, have been extracted: …’ এরপর এতে প্রবন্ধটি থেকে দীর্ঘ উৎকলন করা হয়েছে।

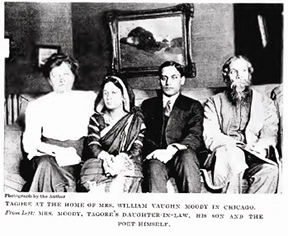

শিকাগোতে উইলিয়াম ভন মুডির বাডিতে (ডান থেকে) রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী এবং মিসেস মুডি। ছবিটি তুলেছিলেন বসন্তকুমার রায়।

বইটির সূত্র ধরেই সম্ভবত যখনই আমেরিকার কোন পত্র-পত্রিকা Rabindranath Tagore, The Man and His Poetry-র সম্পর্কে কিছু লিখেছে, সঙ্গে সঙ্গে কবির সাথে বসন্তকুমারের যোগাযোগের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে New York Times-এর বসন্তকুমার সম্পর্কিত সংবাদগুলির দিকে চোখ দেয়া যেতে পারে। ১৯১৫ সালের ১৮ এপ্রিল, ৯ মে ও ২৫ জুলাই তারিখের এমন তিনটি সংবাদ-ক্লিপিং-এ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ‘Three Hundred Leading Books of the Season’ শিরোনাম দিয়ে ছাপা হয়েছে প্রায় সাত পৃষ্ঠার একটি তালিকা। বিভিন্ন ভাগে শ্রেণিকৃত বইগুলির মধ্যে ‘Essays and Criticism’ অংশে পড়েছে বসন্তকুমারের বইটি। লেখা হয়েছে: ‘A penetrating discussion of Tagore’s life, work and message written by his fellow-countryman and personal friend. The author sets before the readers the personality of Tagore, tells the story of his life and makes a sympathetic appreciation of his work. There are also reminiscences extracted from letters, new translation of passages from his work and new interpretation of his thought’। ৯ মে তারিখে ‘News of Books’ শিরোনাম নতুন প্রকাশিত যেসব বইয়ের পরিচয় দেয়া হয়েছে তাদের একটি হলো বসন্তকুমার রচিত কবি-জীবনীটি। জীবনীকারের নামের সাথে সাথে পরিচয় হিসেবে ছাপা হয়েছে ‘an authentic biography of the Hindu poet by a native Hindu who is his personal friend’। ২৫ জুলাইতে ‘Tagore, India’s famous poet and prophet’ শিরোনামের রচনায় রবীন্দ্রনাথ নিয়ে রচিত দুটি গ্রন্থের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমে বসন্তকুমারে গ্রন্থটি। আর পরের গ্রন্থটি হলো আরনেস্ট রী’জ-এর লেখা। ভূমিকা প্যারাতে বলা হয়েছে ‘In the first, we get a much clearer idea of the poet’s life than in the second, with interesting sidelights on the attitude of his own countrymen towards him’। পরবর্তী প্রায় পাঁচশো পঞ্চাশ শব্দে চারটি অনুচ্ছেদ মোটামুটি সম্পূর্ণতই বসন্তকুমারের বইটি নিয়ে আলোচনা। ‘Mr. Roy’s volume owes much of its vividness to the fact that he allows Tagore, to a great extent, to tell his own story. This is always wisdom on the part of a Boswell’। স্পষ্ট যে বিখ্যাত ইংরেজ জীবনীকার বসওয়েলের সাথে বসন্তকুমারের তুলনা এটি। ’ Some of Mr. Roy’s quotations from Tagore have sparkle as well as depth…’। দুটি গ্রন্থের দীর্ঘ এবং তুলনামূলক আলোচনাতে বসন্তকুমারেরটি বেশি গ্রাহ্য বলে আলোচকের কাছে মনে হয়েছে। New York Tribune ১৯১৫ সালের ২২ মে সংখ্যায় ‘Books and Authors – Reviews and Comments’ শিরোনামে ঐ দুটি গ্রন্থের আলোচনা করেছিল। ১৫ এপ্রিল ১৯১৬-তে প্রকাশিত ঐ দিনের অনুষ্ঠানাদির সংবাদ বলতে গিয়ে শিরোনাম এসেছে ‘INDIA LIFE AT COLUMBIA / Ratan Devi in an Entertainment at philosophy hall tonight’। যেখানে অতিথিদের একজন বসন্তকুমার রায় যিনি কবি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কিছু বলবেন। বসন্তকুমারের পরিচয় লেখা হয়েছে ‘an intimate friend of Rabindranath Tagore, and who has written a book, recently published, on the life of Tagore’।

একথা সত্য বসন্তকুমারের জীবনী কবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুরাগীদের অনুরাগ পায়নি, কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনী হিসেবে সে গ্রন্থের প্রসার কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে একবিংশ শতাব্দির প্রথম দশক পার করেও থেমে থাকেনি। গ্রন্থের অনেকগুলো প্রবন্ধই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা আকারে আলাদা আলাদাভাবেও প্রকাশিত হয়েছিল যেটি গ্রন্থটির প্রতি পাঠকের আগ্রহেরই পরিচায়ক। অন্যদিকে ইউরোপ-আমেরিকা-কানাডার বহু প্রকাশক কর্তৃক সে গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের সার্বক্ষণিক সাহচর্যে থাকা ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ শিরোনামে প্রথম যে রবীন্দ্রজীবনীর প্রকাশ ঘটান প্রায় একই ভঙ্গিতে বসন্তকুমার রচনা করেন কবির ইংরেজি জীবনী। তাঁরা দু’জনে সে কাজ করতে গিয়ে কবির কথা লিখেছেন কবির সাহিত্য থেকে উদ্ধার-উৎকলন করে করে। এবং এভাবেই রবীন্দ্রনাথ এবং Rabindranath Tagore: The Man and His Poetry গ্রন্থ দুটির সাজুয্য অনুসন্ধান করা যায়। অজিতকুমার কবি কর্তৃক আদৃত হলেও বসন্তকুমারের ভাগ্যে ছিল অনাদরের পাষাণপাহাড়। শতবর্ষে পরেও কি সে পাষাণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন না বাঙালি কবির প্রথম ইংরেজি জীবনীর বাঙালি লেখক বসন্তকুমার রায়?

সুব্রত কুমার দাস, ইস্ট ইয়র্ক, ওনটারিও, টরন্টো, কানাডা