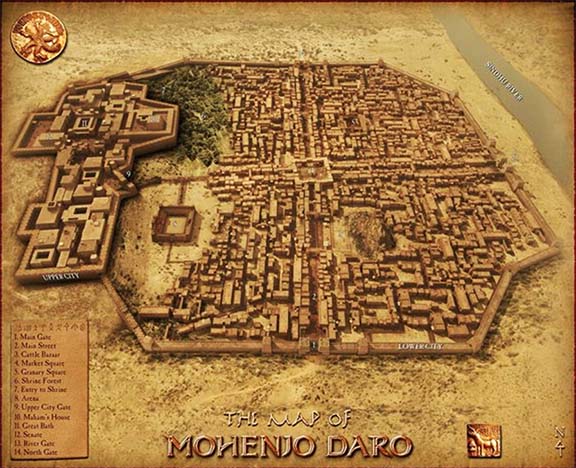

ভারতে প্রথম নগর সভ্যতার সূচনা হয়েছিল সিন্ধুসভ্যতার হাত ধরে। বর্তমানে তা হরপ্পা সভ্যতা নামেও পরিচিত। ভারতীয় তথা সারা পৃথিবীর মানুষের প্রচুর আগ্রহ আছে এই প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে। ফিনীশ বিশেষজ্ঞ অস্কো পার্পোলা থেকে আমাদের ইরাবথম মহাদেবন, কে না নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন সিন্ধুসভ্যতার কথা জানতে, সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার করতে! সিন্ধু তথা হরপ্পীয় সভ্যতার নগরগুলিতে ছিল সোজা বাঁধানো রাস্তা, বাঁধানো পয়ঃপ্রণালী। মূল শহরের বাড়িগুলি ছিল ইট দিয়ে তৈরি, বাড়িতে ছিল কূপ, স্নানাগার। নগরের অধিবাসীরা সমুদ্র ও স্থল বাণিজ্য করতে জানত। অর্থাৎ তারা ছিল সুসভ্য নাগরিক মানুষ।

মেসোপটেমীয় সভ্যতায় হরিণের কস্তুরী ছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রপ্তানিসামগ্রী। মেসোপোটেমিয়ার সংস্কৃতিতেও বিরাট প্রভাব আছে কস্তুরী মৃগনাভির। খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার সালে সুমেরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান পণ্য ছিল কস্তুরী। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, সুগন্ধি ও ওষুধ তৈরিতে কস্তুরী কাজে লাগত। সুমেরীয় জনগোষ্ঠী কস্তুরী ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। ভারত আক্রমণের সময় (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দ) আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের যুদ্ধযাত্রার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে স্পষ্ট লেখা হয়েছে তাঁর ঘর্মসিক্ত বেশভূষা থেকে কস্তুরীর গন্ধ পাওয়া যেত। সিন্ধু সভ্যতার বাণিজ্যিক দোসর ছিল মেসোপটেমিয়া। কস্তুরী স্থলপথে ও জলপথে সেখানে গিয়ে পৌঁছত সিন্ধু উপত্যকা থেকে। শুধু মেসোপটেমিয়াতেই নয়, উত্তরাপথ দিয়ে কস্তুরী রপ্তানি হত গাঙ্গেয় উপত্যকা বা গঙ্গারিডিতেও।

কস্তুরী শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা থেকে সংস্কৃতে এসেছিল। তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালমে হরিণের সুগন্ধিদ্রব্যকে বলে কস্তুরী। ধূপকাঠি, পারফিউম, ওষুধ শিল্পে ব্যবহৃত হতো মাস্ক বা কস্তুরী।

সুতরাং সিন্ধুসভ্যতার শিলালিপিতে প্রাপ্ত ইউনিকর্ন হরিণের প্রোফাইল ভিউ বা প্রকৃত একশৃঙ্গ হরিণ। তাই বহুমূল্য পণ্য বোঝাতে সিন্ধু সভ্যতায় বারবার ইউনিকর্ন ওরফে একশৃঙ্গ বা দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট হরিণের(প্রোফাইল ভিউ) ছবি দেওয়া হয়েছে। সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত প্রতিটি তথাকথিত ইউনিকর্নের ফলকে প্রাণীটির গলার নীচবরাবর মাটিতে রাখা একটি পাত্র লক্ষ করা যায়। এটির কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা কোনও বিশেষজ্ঞ দিতে পারেননি। সিন্ধুলিপি-বিশেষজ্ঞ ইরাবথম মহাদেবন তাঁর বইয়ে এটিকে পশুদের আহার্যপাত্র বা ধূপদানী বলে বর্ণনা করেছেন। যদি হরিণ ধরা হয় প্রাণীটিকে, তবে যুক্তিসম্মতভাবেই কস্তুরী রাখার পাত্র বা কস্তুরীদানী বলা যায় এটিকে।বাস্তবে কস্তুরী হরিণের শিং নেই, তবে প্রতীক হিসেবে বলশালী অতিকায় হরিণের ছবিই আঁকা হয়েছে ট্যাবলেট ও সিলে। আর তখনকার দিনে কস্তুরী রাখার পাত্র ছবির আধারের মতোই দেখতে হত অবিকল।

১৯২০ সালে সিন্ধুসভ্যতা ওরফে হরপ্পীয় সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে ও তা নিয়ে অনবরত চর্চা চলছে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তৎকালীন কর্মকর্তা আলেকজান্ডার কানিংহাম প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক খনন চালিয়ে এর সন্ধান পান। সিন্ধু নদের তীরে শুরু হয় এই সভ্যতা, আর দীর্ঘদিন ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা অব্যাহত থেকেছে তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ মানবসভ্যতা হিসেবে।

তখন পৃথিবীতে লেখাপড়ার চল শুরু হয়েছে। প্রাচ্য লিপিগুলির মধ্যে প্রথমে এসেছে মেসোপটেমিয়ার সুমের লিপি। তারপরে আসে মিশরীয়, প্রোটো-এলামাইট, হরপ্পীয়, আনাতোলিয়ার হিট্টিয়, চৈনিক লিপি। এগুলি সবই আজ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার থেকে তিন হাজার বছর আগে এসেছে। ঐতিহাসিকভাবে প্রথমে বিভিন্ন শব্দের জন্য কিছু চিহ্নবোধক লিপি ছিল। যেমন সূর্যের ছবি সূর্যকে বোঝায়। আবার পরে আলো বা দিন অর্থেও সূর্য আঁকা যেত। একে বলে লোগোগ্রামস। পরে এসেছে একটি শব্দের অংশ অর্থাৎ সিল্যাবল-এর জন্য কোন ছবি। শেষে আসে বর্ণমালা।

হরপ্পীয়রাও জানত লিখতে, পড়তে। তবে সেই লেখাপড়ার ব্যাপ্তি কিন্তু আমরা জানি না।

যা দেখে বোঝা যায় যে তারা লিখতে পারত, তা হল সীল। ভারত ও তার বাইরে বিশাল অঞ্চল জুড়ে পাওয়া গেছে হরপ্পীয় সভ্যতার প্রচুর ছোট ছোট সীল। সীল গুলি ব্যবহৃত হতো শস্য ভর্তি বস্তা বা ঘড়া ভর্তি পণ্যদ্রব্যকে আটকে সীলমোহর দেবার জন্য। বেশির ভাগ সীল বর্গাকার ছোট স্টাম্পের মতো, সাজিমাটি পুড়িয়ে তৈরী। সাধারণত কিছু সংক্ষিপ্ত লিপি সীল এর উপরে লেখা আর বাদবাকি অংশে পশু বা যোগীর মূর্তি আঁকা থাকত। হরপ্পীয় সীলগুলিতে চিহ্নের সাথে আছে মানুষ, পাখি, পশু, মাছ, পোকা, পাত্র ইত্যাদির ছবি। পশুর মধ্যে অবশ্য জানা ও অজানা বহু জন্তুর ছবি আছে। বাঘ, হাতি, ষাঁড়, মহিষ, গরু, বেড়াল, কুকুর, খরগোষ, শুয়োর, সাপ, ব্যাং তো ছিলই, সঙ্গে ছিল ইউনিকর্ন নামক পৌরাণিক প্রাণী। এটির সঙ্গে কোনও জন্তুর মিল কেউ খোঁজেননি কেন, সেটাই আশ্চর্য। আমার মতে এটি অতিকায় হরিণের ছবি। হয় এটি তার প্রোফাইল ভিউ, নচেৎ, হরিণটি ছিল সত্যিকারের একশৃঙ্গবিশিষ্ট। হরিণটির মুখের ঠিক নীচে রাখা থাকে একটি বড় আতরদানির মতো একটি জিনিস। সেটিকে খাবার পাত্র বা গামলা ভাবেন কেউ কেউ। ইরাবতম মহাদেবন এটিকে Incense burner বা ধূপদানিও ভেবেছেন।

প্রকৃতপক্ষে এটিই হতে পারে কস্তুরী রাখার পাত্র। কস্তুরীমৃগ থেকে প্রাপ্ত সুগন্ধিদ্রব্য এতে রাখা হত। কে না জানে মেসোপটেমীয় ও সুমেরু সভ্যতার অন্যতম প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য ছিল কস্তুরী বা Musk। সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার প্রধান রপ্তানি দ্রব্যও যে ছিল কস্তুরী, সেটা কোনও বিশেষজ্ঞ এতদিন বলেননি। আমার গবেষণায় এটা প্রমাণ করেছি।

তথাপি সিন্ধুসভ্যতা তথা হরপ্পীয় সভ্যতা এখনও যেন রহস্যাবৃত। এখানে আবিষ্কৃত সীলগুলিতে যা লেখা আছে তার পাঠোদ্ধার করা যায় নি। প্রশ্ন আসে এখনও কেন তার অর্থোদ্ধার করা যায় নি?

১) প্রথম কারণ, এখানে লেখা যা পাওয়া গেছে তা সবই ছোট ছোট সীলে। বড়ই সংক্ষিপ্ত। বেশিরভাগ সীলে মাত্র পাঁচটা করে চিহ্ন আছে। ধোলাভিরাতে শহরের সাইনবোর্ডের মতো এক পাটাতনে হরপ্পীয় সভ্যতার দীর্ঘতম লেখ পাওয়া গেছে। অন্তত ৩ মি দীর্ঘ কাঠের পাটাতনে ১০-টি চিহ্ন আলাদাভাবে আটকানো ছিল। এর থেকে বড় একটানা লেখা বিশাল ও বিস্তৃত হরপ্পীয় সভ্যতাতে পাওয়া যায় নি।

মিশর, মেসোপটেমিয়াতে কিন্তু দীর্ঘ লিপির বহু নমুনা পাওয়া গেছে।

২) আরও অসুবিধার কারণ, লিপির অবলম্বন স্বরূপ ভাষা ও ভাষা পরিবার নিয়ে বিতর্ক আছে। জনাথন মার্ক কেনোয়ার মনে করেন ওই অঞ্চলে তখন একাধিক ভাষা ব্যবহৃত হত, তবে লিপি ছিল সম্ভবত একটাই।

অনেকে মনে করেন ওদের ভাষা হয়তো আদি কোন দ্রাবিড় ভাষা থেকে উদ্ভূত ছিল, হয়তো সারা ভারতেই একদিন দ্রাবিড় ভাষা প্রচলিত ছিল। আজও বালুচিস্তানের কিছু অঞ্চলে দ্রাবিড় ভাষা ‘ব্রাহুই’ তে প্রায় ২২ লক্ষ মানুষ কথা বলেন। এটি মূল দ্রাবিড়ভূমি থেকে ১৫০০ কিমির কম দূরে নয়।

৩) তৃতীয় অসুবিধা, এখনও পর্যন্ত এই ভাষার সাথে অন্য কোন ভাষার তুলনামূলক পাঠ করা সম্ভব হয় নি। রোসেটা স্টোন সাহায্য করেছিল মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক লিপির পাঠোদ্ধার করতে, কারণ এই পাথরে একই অনুচ্ছেদ তিনটি ভিন্ন ভাষাতে লিপিবদ্ধ ছিল, এবং এরমধ্যে প্রাচীন গ্রীকের পাঠোদ্ধার আগেই করা গিয়েছিল। পার্সিয়ান কিউনিফর্মের ক্ষেত্রেও। ফলে তুলনা করে হায়ারোগ্লিফিকও গবেষকরা পড়তে পারেন।

চিহ্নগুলি পর্যবেক্ষণ করে কিছু সাধারণ অনুমান অবশ্য করা যায়। মূলতঃ এই লিখনপদ্ধতিতে চিত্রলিপি ব্যবহার করা হয়েছে।

লেখার অভিমুখ ছিল ডান থেকে বাম দিকে। কিছু ক্ষেত্রে তা বাম থেকে ডানে। উপর থেকে নীচেও আছে খুব কমসংখ্যক ক্ষেত্রে। বোঝা যায় লিপিকার শুরু করেছিলেন ডান থেকে সঠিক ব্যবধানে লিখতে, কিন্তু পরের দিকে অক্ষরের ব্যবধান কমে, তাই বাঁ দিকে কিছু অক্ষর ঠাসাঠাসি করে লেখা হয়। এতে বোঝা যায় হরপ্পীয় লিপি লেখা হতো ডান থেকে বাঁয়ে।

সাম্প্রতিক কালে অনেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর সাহায্যে এই ধাঁধা ভাঙতে চেষ্টা করছেন। ভবিষ্যতে আরও কিছু তথ্য হয়তো এদের থেকে পাওয়া যাবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজে লাগিয়ে প্রাপ্ত তথ্যের নিরিখে সিন্ধুলিপির ভাষাকে ডিসাইফার করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু ডেটার অপ্রতুলতা ভোগাচ্ছে গবেষকদের। স্থির কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হচ্ছে না গবেষকদের পক্ষে।

তবে বিশিষ্ট হরপ্পীয় বিশেষজ্ঞ শিরিন রত্নাগর একটা কথা বলেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই লেখাগুলি খুব ছোট ছোট, সম্ভবত একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষ এগুলি ব্যবহার করেছিল। ফলে এই লিপির ধাঁধা ভাঙতে পারলেও খুব বেশি তথ্য হয়তো ওদের সম্পর্কে জানা যাবে না।

তা হয়তো যাবে না, তবু যেটুকু আছে সেটুকুর পাঠোদ্ধার করতে পারলে, পরে হয়তো প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যেতে পারে গবেষকদের সামনে। আর ব্লগে-মিডিয়ায় কেউ যদি দাবি করেন যে তিনি সিন্ধুসভ্যতার রহস্য উদ্ঘাটন করে ফেলেছেন, সিন্ধুলিপির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন, তবে তা পাগলের প্রলাপ মনে হবে সকলের কাছে।

গবেষণালব্ধ সুন্দর লেখা। এ এক অজানা তথ্য উদ্ঘাটিত হল।

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, সুচিন্তিত মতামত দেওয়ার জন্যে। অনুপ্রাণিত হলাম।