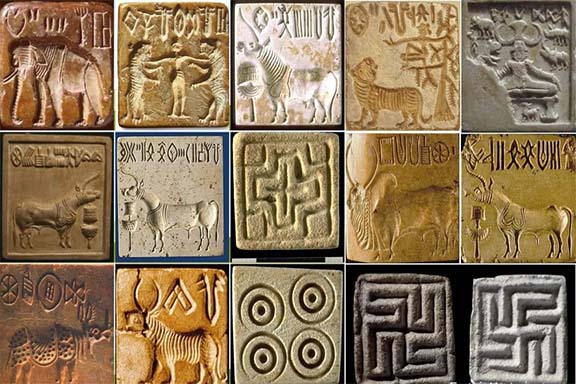

সিন্ধুসভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে যেসব ফলক ও সিল আবিষ্কার হয়েছে, তারমধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় আছে ইউনিকর্ন সিল বা ফলক। এই ইউনিকর্নকে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ পৌরাণিক প্রাণী হিসেবে ধরেছেন। কেউ কেউ রিয়েল অ্যানিম্যাল ধরেছেন। বিশেষ প্রজাতির ষাঁড়, নীলগাই ইত্যাদির প্রোফাইল ভিউ মনে করেছেন অনেকে। কেউ কেউ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পৌরাণিক চরিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির একটি রূপ ভেবেছেন। মাথায় তার হরিণের শিং। তবে প্রকৃত হরিণের সঙ্গে কোনও বিশেষজ্ঞই ইউনিকর্নের সাদৃশ্য খোঁজেননি। এখানেই ঘটেছে মহাপ্রমাদ। তবে মাথায় হরিণের শিংবিশিষ্ট ত্রিবদন এক দেবতার সন্ধান মিলেছে সিল বা ফলকে। ইনিই প্রকৃতপক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির একরূপ হতে পারেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পিতা মহর্ষি বিভাণ্ডক। অমোঘবীর্য, ব্রহ্মার তুল্য তেজস্বী, মহর্ষি বিভাণ্ডক অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত হলেও একদিন স্নান করবার সময় উর্বশীকে দেখে কামাসক্ত হলেন। মুনির ঔরসে উর্বশীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মায়। কিন্তু স্নানের সময় একটি হরিণ জলপান করায়, ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মের সময় হরিণের শিং নিয়ে জন্মায়। পুত্রের জন্মের পর উর্বশী স্বর্গে ফিরে গেলে বিভাণ্ডকের মনে খুব ক্রোধ জন্মাল। তাই তিনি নিজের পুত্রকে নারীদের সংশ্রব থেকে দূরে রাখার জন্য এক নির্জন ও গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। সেই থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ একা বেড়ে ওঠেন প্রকৃতির কোলে। ঋষ্যশৃঙ্গ সেকালেই তপস্যার জন্য জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি জন্মাবধি তাঁর পিতা বিভাণ্ডককেই চিনতেন। এবং আশ্রমব্যতীত বহির্জগতের আর কিছু জানতেন না।

এই একই সময়ে মহারাজ দশরথের মিত্র লোমপাদ (রামায়ণ মতে ‘রোমপাদ’) অঙ্গদেশে রাজত্ব করতেন। তিনি কোনও একসময়ে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিথ্যাচার করেছিলেন। সেই কারণে ঐ ব্রাহ্মণ তাঁকে পরিত্যাগ করলেন এবং লোমপাদ তাঁর রাজপুরোহিতের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করলেন। ফলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর রাজ্যে বর্ষণ করা বন্ধ করে দিলেন।

তাঁর রাজ্যে বহুকাল বৃষ্টি না হওয়ায় রাজ্যে শস্য ফলন হচ্ছিল না। তখন রাজা তাঁর মন্ত্রী-অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। মন্ত্রীরা তাঁকে বললেন, যেহেতু তিনি ব্রাহ্মণ এবং রাজপুরোহিতের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন, তাই তাঁর রাজ্যে বর্ষণ হয় না। যদি তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসেন, তবে তাঁর রাজ্যে অবশ্যই বৃষ্টি হবে। কিন্তু মহর্ষি বিভাণ্ডক অতি ক্রোধী ঋষি, তাই কোনো মন্ত্রী বা অমাত্য ঋষ্যশৃঙ্গকে আনতে যেতে চাইলেন না। তখন লোমপাদ একদল বারাঙ্গনাকে পাঠাল ঋষ্যশৃঙ্গকে আনতে।

বারাঙ্গনারা বিভাণ্ডকের আশ্রমে গিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করল। ঋষ্যশৃঙ্গ নারীবিষয়ে কোনো জ্ঞান রাখতেন না। ফলে বণিতারা তাঁকে ছলাকলা ও নানাবিধ বস্তু দ্বারা লুব্ধ করে লোমপাদের রাজ্যে নিয়ে যেতে সমর্থ হলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করামাত্র রাজ্যে বর্ষণ শুরু হলো। লোমপাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হলো। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে ঋষ্যশৃঙ্গের সাথে কন্যা শান্তার [পালিত কন্যা, শান্তাকে জন্ম দিয়েছিলেন রাজা দশরথ] বিবাহ দিলেন।

রামায়ণে বলা হয়েছে, লোমপাদ-ঋষ্যশৃঙ্গ’র ঘটনার বিষয়ে ভগবান সনৎকুমার ঋষিদের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

মন্ত্রী সুমন্ত্রই দশরথকে সনৎকুমারের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছিলেন। সত্যযুগে ভগবান সনৎকুমার ঋষিদের বলেছিলেন যে, অপুত্রক দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে দিয়ে যজ্ঞ করবে, তার ফলেই দশরথের লোকবিখ্যাত চারপুত্রের জন্ম হবে।

সনৎকুমারের ভবিষ্যদ্বাণী শুনেই দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনবার জন্য লোমপাদের কাছে লোক পাঠালেন। ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে যাবার কারণ জেনে নিয়ে লোমপাদ অবিলম্বেই শান্তা-ঋষ্যশৃঙ্গ কে অযোধ্যায় পাঠিয়ে দিলেন। সস্ত্রীক ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথের নিকটেই অতিথি হয়ে বাস করতে লাগলেন।

বসন্তকালে সংবৎসর পূর্ণ হলে দশরথ যজ্ঞ করতে বসলেন। যজ্ঞের স্থান ছিল সরযূ নদীর উত্তরতীর। নানাদেশ থেকে রাজা-মহারাজা ও ঋষি-মুনিদের আগমন হলো। ঋষ্যশৃঙ্গ ও অন্যান্য ঋষিরা মন্ত্রের মাধ্যমে ইন্দ্রাদি দেবতাদের আহ্বান করলেন। বেদবিধি অনুসারে আহুতি দিলেন। যজ্ঞের শেষে দশরথ যে দক্ষিণা দিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গ ও বশিষ্ট সেই সবগুলো ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

অতঃপর ঋষ্যশৃঙ্গ অথর্ববেদের নিয়মানুসারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন। বিষ্ণুর চারটি অংশে দশরথের চারপুত্রের জন্ম হল।

যজ্ঞের শেষে ঋষ্যশৃঙ্গ সস্ত্রীক লোমপাদের রাজ্যে চলে গেলেন। এবং যতদিনে তাঁদের একটি পুত্রের জন্ম হয়, ততদিন সেখানে থেকে তারপর পিতা বিভাণ্ডকের কাছে চলে গেলেন।

সুতরাং হরপ্পা সিলের ইউনিকর্নের আলোচনায় হরিণের শিংয়ের কথাও ভাবা হয়েছে বিগত একশো বছরে। যদিও সেটা পৌরাণিক হরিণদেবতা হিসেবে। বাস্তবের হরিণের সঙ্গে ইউনিকর্নের মিল খুঁজেছি আমি। সিন্ধুসভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাপ্ত প্রাণীদেহের ফসিলের মধ্যে আছে অসংখ্য হরিণের হাড়। সুতরাং হরিণ ছিল সিন্ধুসভ্যতার অন্যতম প্রধান জীব। তাই ইউনিকর্নের সঙ্গে হরিণের মিল খুঁজলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।