আজ তাঁর মৃত্যুদিন। কিন্তু আমরা তো তাঁর লেখা ফেলুদা পড়ে বড় হয়েছি, তাই আমাদের কাছে তাঁর মৃত্যুদিন বলে কিছু হয় না। তিনি মানেই সোনার কেল্লা, তিনি মানেই জটায়ু ভয় পেয়ে আধমরা হওয়া, তিনি মানেই রামদেওরা স্টেশন। জয়সলমীর বলতেই বাঙালিরা সোনার কেল্লার জন্য উৎসাহিত হয়ে পড়েন। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের আর একটি অসাধারণ ছবি গুপী গাইন বাঘা বাইনের শুটিংও হয়েছে এই জয়সলমীর ও বুঁদিতে। জয়সলমীরে পা দিতেই তাই ওখানকার ড্রাইভার থেকে দোকানি, হোটেলের রিসেপশন থেকে লেকের নৌকোচালক সকলেই বাঙালি দেখলেই সত্যজিৎ রায় আর সোনার কেল্লা এই দুটি শব্দ দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবেনই।

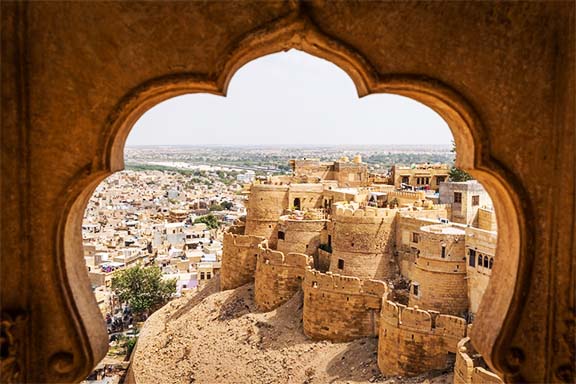

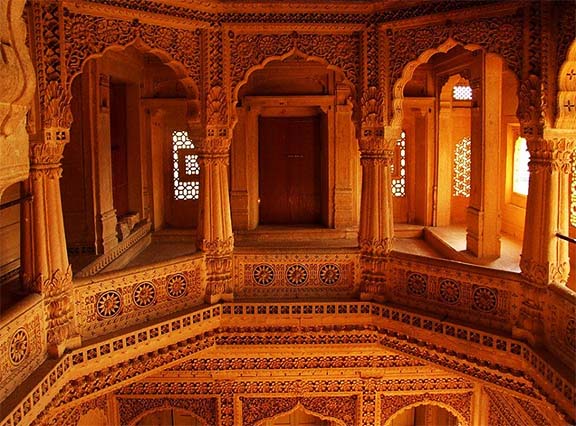

জয়সলমীর দুর্গ যা আজ ‘সোনার কেল্লা’ নামে সকলে চেনেন সেটি ত্রিকূট পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক কেল্লা। আসল নাম ত্রিকূটগড়। দুর্গটি বেলেপাথর দ্বারা নির্মিত যা দিনের বেলা সূর্যালোকে সোনালী বর্ণ ধারণ করে। ভাটি রাজপুত শাসক জয়সাল ১১৫৬ সালে এটি নির্মাণ করেন। এই দুর্গ নগরীটি এর মনোমুগ্ধকর প্রাসাদ ও হাভেলির জন্য ইউনেস্কোর ঐতিহ্যবাহী তালিকাভুক্ত। দুর্গের মধ্যে প্রায় তিন হাজার মানুষ বসবাস করেন। দুর্গটি ২৫০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। দুর্গের কাছেই রয়েছে গাদিসার লেক বা হ্রদ। রাজা জয়সল শুষ্ক মরুভূমির মানুষের কথা ভেবেই এই হ্রদটি তৈরী করান। হ্রদের আশেপাশে প্রচুর পাখি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি ভরতপুরের অভয়ারণ্য থেকে আসা পরিযায়ী পাখি। জয়সলমীর বলতে যেমন এগুলো চোখের সামনে আসে তেমনি আসে সত্যজিতের গুপীগাইনের সুর বা সোনার কেল্লার মিউজিক, যেটা অনায়াসে শুনতে পাওয়া যায় সোনার কেল্লার কোনো গাইডের মুখে বা কেল্লার কোনও প্রশস্ত রোয়াকে বসে থাকা কোনো রাবণহাতা বাদকের যন্ত্রসংগীতে।

সত্যজিৎ রায়ের কথায়, “গুপী গাইন ছবিতে হাল্লার সেনা দেখানোর জন্য উটের মালিক সমেত এক হাজার উট জোগাড় হয়েছিল মাত্র দু’-তিনদিনের চেষ্টায়। এ ব্যাপারে অবিশ্যি জয়সলমীরের মহারাজা আমাদের অনেক সাহায্য করেছিলেন। সোনার কেল্লায় আমাদের চাহিদা ছিল এর তুলনায় সামান্যই। কিন্তু মুশকিল এই যে, যে জায়গাটা শুটিং এর জন্য বাছা হয়েছিল, তার ত্রিসীমানায় কোনও লোকালয় নেই। চারিদিকে ধূ ধূ করছে বালি, মাঝে মাঝে শুকনো ঘাস আর ছোট ছোট কাঁটা ঝোপ।… যোধপুর থেকে জয়সলমীর পর্যন্ত দেড়শো মাইল রাস্তা চষে বেড়িয়ে একটিমাত্র জায়গা পাওয়া গেল যেখানে আমরা যা যা চাইছি তার সব কিছুই আছে। জায়গাটা জয়সলমীরের প্রায় সত্তর মাইল পুবে, যোধপুরের দিকে। উটের দলকে আসতে হবে সেখান থেকে আরও সাত মাইল পুবে খাচি নামে এক গ্রাম থেকে।… উট হল তাদের পরম বন্ধু, মরুভূমির একমাত্র সহায়।”

আফসোস এটাই ২০২৫-এ জয়সলমীরের ঠিক সেই জায়গার একটু এদিক ওদিকে গিয়ে দেখবেন উট আছে, তবে আর তাকে পরম সহায় বলে কেউ মনে করে বলে মনে হয় না। কারণ উটের স্থান দখল করেছে জিপ আর এক বিশেষ ধরণের স্কুটি বা বাইক। যেগুলোর প্রচন্ড স্পিড আর কান ফাটানো আওয়াজ। তবে এত ভীষণ গতিতে সে তীরের বেগে বেরিয়ে যায় যে কানে বেশিক্ষণ আঘাত সহ্য করতে হয় না, কারণ ততক্ষণে সে অনেক দূরে চলে গেছে আর তাতে যারা রাইড নিয়েছেন তারা প্রাণান্তকর চিৎকার ছাড়ছেন। সে চিৎকার শুনলে ফেলুবাবু তো বটেই, জটায়ুও লজ্জা পেতেন। তবু তারা ভয় পেতেই বা বলা ভালো ভীষণ গতির স্বাদ পেতেই ওই স্কুটিতে চড়ছেন এবং তারস্বরে নিজেদের ভয় এবং খুশি আকাশে ছুঁড়ে দিচ্ছেন। একবার ভাবুন তো, এই স্কুটি যদি তখন থাকত, তাহলে রামদেওরা যেতে কোনও ভাবনা ছিল কি? কিন্তু তাহলে কি সিনেমাটা আজও মানুষ মনে রাখত?

তাঁর কথায়, “উট তো হল, এবার ট্রেনের ব্যাপার। যোধপুর থেকে একটা সকালের ট্রেন সত্তর মাইল দূরে পোখরান অবধি যায়। আমরা সেই ট্রেনটাকেই ব্যবহার করব বলে ঠিক করেছিলাম। এমন সময় একটা ভয়াবহ ঘটনা আমাদের রক্ত জল করে দিল। কয়লার দাম বেড়ে যাওয়াতে রেলের কর্তৃপক্ষ দিনের ট্রেনটিকে এক দিনের নোটিসে দিলেন বাতিল করে! সর্বনাশ! ফেলুর দল উটের পিঠে করে ছুটে গিয়ে ট্রেন থামানোর চেষ্টা করছে — আমাদের এই সাধের দৃশ্য কি ছবিতে স্থান পাবে না?… আমাদের কপাল ভাল যে কর্তাদের মধ্যে রসিক লোকের অভাব ছিল না। তাঁরা ব্যাপারটা বুঝলেন এবং বুঝে যে ব্যবস্থা করলেন তা হল এই — তাঁরা আমাদের ব্যবহারের জন্য একটি আস্ত ট্রেন দেবেন। ট্রেন চালু করতে যা কয়লা লাগবে তার খরচ দেব আমরা।”

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সেসময় একদিনের নোটিশে একটা পুরো ট্রেন বাতিল হয়েছিল। আর আমরা যেদিন মরুশহর ছাড়লাম সেদিনই ছিল এই সিজনের লাস্ট ফ্লাইট। যেহেতু জয়সলমীর একটা ছোট্ট শহর এবং একটু গরম বাড়লেই আর প্লেনের সব সিট ভরে না তাই যাত্রীবাহী বিমানও তুলে নেওয়া হয় লোকসানের কথা ভেবে। এছাড়াও ডোমেস্টিক বিমান বন্দর ওটি নয়। সামরিক বিমানবন্দরটিই ডোমেস্টিক হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়।

সোনার কেল্লা ১৯৭৪ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা গোয়েন্দা সিনেমা। এই সিনেমার মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, কুশল চক্রবর্তী, শৈলেন মুখার্জী, কামু মুখার্জী প্রমুখ। এই ছবির শুটিং হয় কিছুটা কলকাতা, কিছুটা দিল্লী এবং বাকিটা জয়সলমীরে। কাহিনীটা সকলেই জানেন। মুকুল (কুশল চক্রবর্তী) একটি ছোট ছেলে, যার পূর্বজন্মের কথা সব মনে আছে। সে রাত জেগে যুদ্ধের ছবি আঁকে। আর বারবার বলে তার বাড়ি অন্য জায়গায়। বলেই যে কথাটা ভাসিয়ে দেয় সেটা আপামর মানুষের মনে ছেয়ে আছে ‘সো… না… র… কেল্লা’। যদিও সেই সোনার কেল্লা আদৌ সোনার কিনা সেকথা সে একবারও প্রকাশ করেনি। তখন তার বাবা তাকে প্যারাসাইকোলজিস্ট ডঃ হাজরার কাছে নিয়ে যান। মানুষ, বিশেষ করে লোভী মানুষ, মন্দার বোস ও অমিয়নাথ বর্মন এই সোনার কেল্লায় লুকোনো সম্পদ খুঁজে বের করতে চায়। প্রথমেই তারা লোভের বশে তাড়াহুড়ো করে মুকুল নামের অন্য একটি ছেলেকে তুলে নিয়ে আসে। তারপর জানতে পারে যে আসল মুকুল ডঃ হাজরার সঙ্গে রাজস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে।

এই অপহরণের খবর শুনে আসল মুকুলের বাবা ভয় পেয়ে ফেলুদার শরণাপন্ন হন। ফেলুদা এবং তাঁর খুড়তুতো ভাই তপসে যখন রাজস্থানের পথে তখনই ট্রেনে আলাপ হয় জটায়ু বা বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলির সঙ্গে। ব্যস, সেই বিশ্ববিখ্যাত ট্রায়োর শুরু হল এখান থেকেই। সেই হিসেবে জয়সলমীর বাঙালি সত্যজিৎপ্রেমীদের কাছে আর একটি তীর্থস্থান তো বটেই। এমনকি জয়সলমীরে সত্যজিতের জন্যেই যে এত টুরিস্ট প্রতি বছর যান সেকথা ওখানকার গাইড থেকে দোকানদার এবং ড্রাইভারের মুখে বারংবার শোনা যাবে। অনেক দোকানে, অনেক হোটেলে এমন কি সোনার কেল্লার মধ্যেও রায়সাহেবের ছবি চোখে পড়বে এবং শ্রদ্ধায় মাথা নত হবে আপনা থেকেই। বাঙালির অনেক কিছু গিয়েছে এটা ঠিক। সংস্কৃতি, কৃষ্টি, বৈভবে এই জাতি ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে, তবু এখনও তারা বিশ্বের যেখানেই যাক না কেন, একটি রবীন্দ্রনাথ এবং একটি সত্যজিৎ রায় তাদের রয়ে গেছে। তাই ওইদুটি সম্পদ বাঙালি আগলে রাখতে চায়।

সোনার কেল্লার পুরোটা ঘুরতে ঘুরতে মুকুলের বাড়ির কাছেও কিন্তু আর ময়ূরের দেখা পাওয়া যায় না। যে ময়ূরকে ভয় পেত ‘দুষ্টু লোক’। তার কারণ তখন মন্দার বোস অথবা নকল ডঃ হাজরা এক আধটা ছিল। আর এখন তা লাখে লাখে। সুতরাং ময়ূরও আর শোভা বাড়াতে নারাজ। তখনকার মন্দার বোস বলেই আসল ডঃ হাজরাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ডঃ হাজরা প্রাণে বেঁচে যান। তারপর পুরোপুরি রাজস্থানী পোশাকে তাঁর দেখা মেলে। জয়সলমীরের কেল্লা পুরো সোনালী হলুদ ব্যাসল্ট পাথর দিয়ে তৈরী। সূর্যের কিরণে যা সোনার মত উজ্জ্বল হয়। ফেলুদা জয়সলমীর এসে বুঝতে পারেন যে কেল্লা আসলে সোনার নয়। মুকুল এই সোনালী কেল্লাকেই সোনার কেল্লা বলছে।

সত্যজিৎ রায় সোনার কেল্লা গল্প কেন লিখেছিলেন বা এই ধরণের একটি আইডিয়া কেন তাঁর মাথায় এসেছিল, সেটা নিয়েও কিছু গল্প আছে। ষাটের দশকে এক জাতিস্মর বালককে নিয়ে খুব হৈচৈ শুরু হয়েছিল। এই জাতিস্মর বালককে নিয়ে গবেষণার কাজ করছিলেন হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উৎসাহেই কলকাতায় তৈরী হয় ওয়েস্ট প্যারাসাইকোলজি সোসাইটি। অফিসটি ছিল লালমোহন ভট্টাচার্য রোডে সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা বিমল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। উত্তমকুমার এবং সত্যজিৎ রায় উভয়েই এই সোসাইটির আজীবন সদস্য ছিলেন। নানা কাজের মধ্যে দিয়ে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে রাজনীতিবিদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাকা, বিমলবাবুর পরিচয় ঘনীভূত হল। সোসাইটিতে আসা যাওয়ার ফলে হেমেনবাবুর গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহী হলেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিতের জাতিস্মর মুকুলের আড়ালে লুকিয়ে ছিল রাজস্থানেরই একটি ছেলে, যার নাম প্রভু। আর প্যারাসাইকোলজিস্ট ডঃ হাজরার মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসলে প্রত্যেক নির্মাণের আড়ালে একটা করে গল্প থাকে, যার বেশ কিছুটা সত্যি এবং বেশ কিছু কাল্পনিক। যাঁদের স্বপ্ন আকাশ ছুঁতে পারে তাঁরাই পারেন একই কেল্লাকে একবার হাল্লা রাজার দুর্গ হিসাবে আবার আর একবার সো… না… র কেল্লা হিসাবে সমস্ত ছোট ছেলেমেয়েদের চোখে মুকুলের মত মায়াকাজল পরিয়ে দিতে।