‘নেই সে কলের গান কুকুর মাথা রেডিও কিনল বিজ্ঞাপনদাতা।’ আহা। নচিকেতা চক্রবর্তীর গানের লাইনে সুস্পষ্ট হাহাকার। নচিকেতা জেনে হয়তো খুশিই হবেন, এই হাহাকারের ক্ষণ ফুরোল বলে। কারণ, বেশ জোরেশোরেই ‘কলের গানের’ প্রত্যাবর্তন ধ্বনিটি পাওয়া যাচ্ছে এখন।

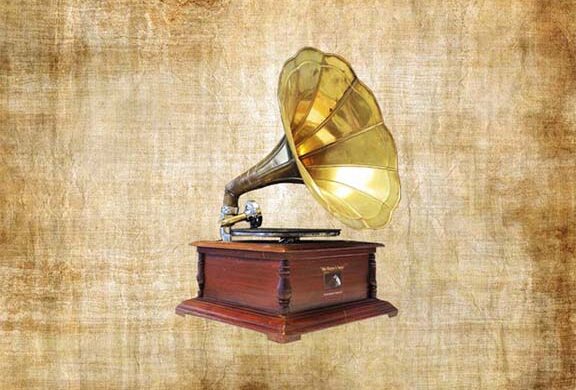

ইউরোপে যা গ্রামোফোন, বাঙালির কাছে তা-ই কলের গান। অনেকটা ওই কলের শাড়ির মতো ব্যাপার, যার আবির্ভাব হয়েছিল হাজারো তাঁতির দীর্ঘশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে। কলের গানও কি তেমন দীর্ঘশ্বাস নিয়ে হাজির হয়েছিল? হতে পারে। নতুন প্রযুক্তির কারণে আসা প্রতিটি পরিবর্তনই যেমন পুরোনো নির্মাতাদের দীর্ঘশ্বাসের কারণ হয়, ঠিক তেমন করেই হয়তো কলের গানের চোঙার মধ্যেও বাসা বেঁধেছিল কিছু দীর্ঘশ্বাস। আবার এই কলের গানই অনেক শিল্পীকে পৌঁছে দিয়েছিল সাফল্যের শীর্ষে। কারণ এর মাধ্যমেই অগণিত সাধারণ পেয়েছিল মজলিশি গানের স্বাদ। তারপর ফিতার ক্যাসেট ও সিডি-ডিভিডির জনপ্রিয়তার তোড়ে এও পড়ে যায় অস্তিত্বের সংকটে। অনেকেই এ কলের গানের জন্য জাদুঘরকেই উপযুক্ত স্থান হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু একজন আশা দেখেছিলেন।

বিপন্নের কালেই শোনা গিয়েছিল আশার বাণী

১৯৮৯ সাল। রেকর্ডিং ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার (আরআইএএ) তৎকালীন মুখপাত্র প্যাট্রিসিয়া হিমারস বলেছিলেন, ‘এলপি আবারও ফিরে আসবে, আবার রাজত্ব করবে।’ সে সময় অনেকেই একে এক অসম্ভব আশাবাদ বলে ভেবেছিলেন। অনেকটা হৃত জমিদারি ফিরে পাওয়ার যে আশাবাদ হামেশাই ছড়াতেন এককালের সদ্য সাধারণ বনে যাওয়া জমিদারেরা, ঠিক তেমন শোনাচ্ছিল প্যাট্রিসিয়ার কণ্ঠ সে সময়। কারণ, ১৯৯০ সালের দিকেই সিডির তোড়ে বাজার থেকে আক্ষরিক অর্থেই উধাও হয়ে গেছে এলপি। বাংলা মুলুকের সাধারণ মানুষের কাছে অবশ্য তখনো সিডি বস্তুটি একটি কল্পনা মাত্র। তখনো ফিতার ক্যাসেটের যুগ এখানে।

সেই সময়ে দাঁড়িয়ে প্যাট্রিসিয়া হিমারস যে আশাবাদের কথা শুনিয়েছিলেন, তার জন্য তাঁকে এখন ধন্যবাদ জানাতেই হয়। দীর্ঘদিন ধুঁকতে থাকা এ শিল্প এখন বিস্ময়করভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। অনেকটা বয়স্ক রকস্টারের মতোই সে সদম্ভে উঠে দাঁড়িয়েছে বলা যায়। মঞ্চের আলোগুলো একে একে জ্বলে উঠছে। বিস্ময় জাগছে কি? তাহলে একটু তথ্যে চোখ বোলানো যাক। দেখা যাক কলের গান, অর্থাৎ এলপির জন্ম ও প্রত্যাবর্তনের দিকে।

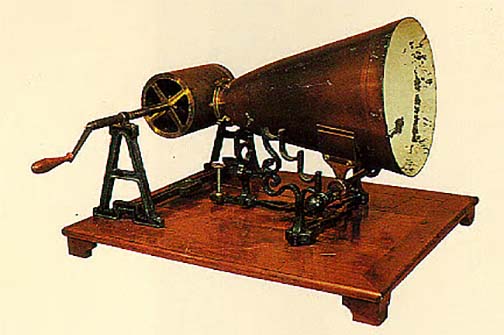

ফোনোটোগ্রাফ যন্ত্র।

১৮৫৭ সাল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শত বছরের শাসনে ও শোষণে জেরবার হয়ে এ ভারতীয় উপমহাদেশে যখন সিপাহি বিদ্রোহ বা মহা বিদ্রোহের আবহ বিরাজ করছে। হত্যা ও নির্যাতনের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে যখন এই অঞ্চলের মানুষ করছে প্রথম স্বাধীনতার লড়াই, ঠিক একই সময়ে ফরাসি বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড লিও স্কট মেতে আছেন শব্দকে ধরে রাখার কৌশল আয়ত্ত করতে। একই বছর তিনি আবিষ্কার করলেন ফোনোটোগ্রাফ নামের একটি যন্ত্র, যা শব্দকে বোঝার দরজাটি খুলে দেয়। আর কে না জানে, কাউকে বাঁধতে হলে, আগে তার সম্পর্কে ঠিকঠাক জানা চাই। তাই বলা যায় এই ফোনোটোগ্রাফই মূলত শব্দধারণ যন্ত্র তৈরির রাস্তাটি খুলে দেয়, ১৮৭৮ সালে যার খোঁজ পান বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন; নাম দেন ফোনোগ্রাম। এডিসন এ যন্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করেন টিনের পাতে তৈরি চাকতি। এই যন্ত্রই হচ্ছে পরবর্তী সময়ে ভীষণ জনপ্রিয় হওয়া গ্রামোফোনের পূর্বসূরি। এর ১০ বছর পর ১৮৮৮ সালের দিকে জার্মান বিজ্ঞানী বার্নিলার টিনফয়েল ফনোগ্রামকে কিছুটা রূপান্তর করে আবিষ্কার করেন মোমের রেকর্ড। নাম দেন গ্রামোফোন।

‘হিজ মাস্টার্স ভয়েস’ শীর্ষক ফ্রান্সিস বারোর চিত্রকর্মকেই মনোগ্রাম হিসেবে ব্যবহার শুরু করেছিল গ্রামোফোন কোম্পানি

এই গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে নচিকেতা কথিত ‘কুকুর মাথা’ প্রসঙ্গটি। একটু খোলাসা করা যাক। নচিকেতার গানে উল্লেখিত ‘কলের গান’ ও ‘কুকুর মাথা’ শব্দগুলো শোনামাত্রই চোখের সামনে একটি ছবি ভেসে ওঠে, যেখানে একটি কুকুরকে পুরোনো গ্রামোফোন যন্ত্রের চোঙার সামনে বসে থাকতে দেখা যায়। এটি আদতে ফ্রান্সিস বারোর একটি চিত্রকর্ম, যার নাম ছিল ‘হিজ মাস্টার্স ভয়েস’। এই চিত্রকর্মটির সত্ত্বই ১৮৯৯ সালে কিনে নিয়েছিল গ্রামোফোন কোম্পানি। তারা এটিকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান এইচএমভির লোগো হিসেবে ব্যবহার করে। ১৯২১ সালে গ্রামোফোন কোম্পানি লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটে প্রথম এইচএমভি দোকানটি উদ্বোধন করে, যা এখনো দাঁড়িয়ে সদম্ভে। অবশ্য মালিকানা আর আগের জায়গায় নেই। হাতবদল হয়েছে কয়েকবার। সে বিস্তর আলাপ।

এদিকে ১৯০১ সালে ভিক্টর কোম্পানি রেড সিল নামের একটি রেকর্ড প্লেয়ার বাজারে আনে, যা দশ ইঞ্চি রেকর্ড বাজাতে পারত। সে সময় বাজারে আসা রেকর্ডগুলো ছিল মিনিটে ৭৮ বার ঘোরার (আরপিএম) ক্ষমতাসম্পন্ন। ১৯৩০ সালেই বাজারে আসে ভিনাইল রেকর্ড। প্রথম বাণিজ্যিক উৎপাদনটি শুরু করে আরসিএ ভিক্টর নামের একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ধারণকৃত শব্দের মান ও ৩০-এর মহামন্দার কারণে এটি তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে কলম্বিয়া রেকর্ডস বাজারে আনে মিনিটে সাড়ে ৩৩ বার ঘূর্ণনক্ষম ভিনাইল রেকর্ড, যা পুরো মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিকেই বদলে দেয়। ১২ ইঞ্চি ব্যাসের এসব রেকর্ড রীতিমতো বৈপ্লবিক ছিল। সে সময় আরসিএ ভিক্টর বাজার দখলের লড়াই করছিল ৪৮ আরপিএমের ৭ ইঞ্চি ব্যাসের এলপি নিয়ে। কলম্বিয়া রেকর্ডসের সঙ্গে তাদের এ প্রতিযোগিতা ‘ওয়ার অব স্পিড’ নামে পরিচিত। সে প্রতিযোগিতায় কলম্বিয়াই এগিয়ে ছিল। গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে একীভূত হওয়াটা তাকে সে শক্তি দিয়েছিল। রীতিমতো রাজ করেছিল তাদের যৌথায়ন।

বসে থাকেনি বঙ্গভূমিও

ইউরোপে গ্রামোফোন বা কলের গানের জনপ্রিয়তা যখন বাড়ছিল, তখন এই বঙ্গভূমিও বসে থাকেনি। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ব্রিটিশদের হাত ধরেই পৌঁছে গিয়েছিল এ প্রযুক্তি। কিন্তু তার দেশীয়করণের কাজটি করেছিল বাঙালিরাই। আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর ‘বাঙালির কলের গান’ বইয়ে জানাচ্ছেন, ভারতবর্ষে ১৯১০ সালে জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রতিষ্ঠা করেন মেগাফোন কোম্পানি। এর দু দশক পর প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুস্তান রেকর্ড কোম্পানি, যেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান রেকর্ড হয়ে বেরিয়েছিল। জার্মানি থেকে শব্দ প্রকৌশল শিখে আসা চণ্ডীচরণ সাহা প্রতিষ্ঠিত এ কোম্পানির পরিচালনা পরিষদে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। সেই রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কবীর সুমন পর্যন্ত বহু বরেণ্য শিল্পীর কণ্ঠ ধারণের কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে দশকের পর দশক ধরে করেছে প্রতিষ্ঠানটি। তারপর হঠাৎ করেই যেন ছুটি মিলল তার। এলপি সেকেলে হয়ে গেল। ফিতার ক্যাসেট হয়ে আজকের স্ট্রিমিং প্রযুক্তির যুগে এলপি যেন হয়ে উঠল শুধুই এক স্মৃতির আকর। কীভাবে?

মালিকানা বদল হলেও লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটে এখনো দাঁড়িয়ে আছে এইচএমভি স্টোর।

খাদের কিনারা থেকে ফিরে আসা

১৯৬০ সাল পর্যন্ত সংগীতের বাজারের এ প্রতিযোগিতা এলপি উৎপাদক ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ১৯৬২ সালে ফিলিপস কোম্পানি প্রথম ফিতার ক্যাসেট বাজারে আনে, যার স্মৃতি এখনো পুরোনো নয়। বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশকেও রাজত্ব করেছে এ ফিতার ক্যাসেট। যদিও পশ্চিমে সত্তরের দশকেই তার মারণঘণ্টা বেজে যায়। আর এ ক্ষেত্রেও ছিল ওই একই ফিলিপস কোম্পানিরই ভূমিকা। ১৯৭৪ সালে তারা বাজারে আনে কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি)। এই এক ঢেউয়ে লোক-পরিসর থেকে সরে পড়া এলপি জাদুঘরেই প্রায় পাকাপাকি ঠাঁই করে নিয়েছিল। প্রায় বলা হচ্ছে কারণ, এই এখন এলপির ফিরে আসা তো এক জলজ্যান্ত বাস্তবতাই, যার ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৮৯ সালে বসে করেছিলেন আরআইএএর তৎকালীন মুখপাত্র প্যাট্রিসিয়া হিমারস।

তিন দশক আগে প্যাট্রিসিয়া হিমারস উচ্চারিত আশাবাদ এখন সত্য হয়েই ধরা দিচ্ছে। মাত্র তিন দশকের শীতনিদ্রা ভেঙে আড়মোড়া ভেঙে যেন জেগে উঠছে এলপি। সে যেন তার পায়ের তলার মাটি ফিরে পাচ্ছে। বিক্রি বাড়ছে, বাড়ছে জনপ্রিয়তা। শুধু এলপির কেন, লং প্লে বাজানোর জন্য আধুনিক যন্ত্রও তৈরি হচ্ছে। এসব যন্ত্রের বিক্রিও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। তাও হুট করে নয়। অনেকটা ধারাবাহিকভাবেই বাড়ছে এর বাজার, বাড়ছে বিভিন্ন বয়সীদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা। একটু তথ্যে চোখ বোলানো যাক আবার।

২০০৫ সালেও যে এলপির বিক্রি ছিল সারা বিশ্বে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলারের, তা-ই এখন চল্লিশ গুণ হয়েছে। আরআইএএর তথ্যমতে, চলতি বছরের প্রথমার্ধে এলপি বিক্রি হয়েছে ২২ কোটি ৪০ লাখ ডলারের, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় যা ১৩ শতাংশ বেশি। বছরের শেষ নাগাদ এটি ৫০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে। ১৯৮৬ সালে সিডি বাজারে আসার পর এবারই প্রথম সিডির বাজারকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে এলপি।

এমন নয় যে, এলপির বিক্রি হুট করেই বেড়েছে এ বছর। গত কয়েক বছর ধরেই এ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তবে এখনো ধারণকৃত সংগীতের বাজার বিবেচনায় এলপির বাজার বেশ ছোটই বলতে হবে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্ট জানাচ্ছে, রেকর্ডেড মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির পুরো বাজারের মাত্র ৪ শতাংশ এখন এলপির দখলে। কিন্তু সিডির বিক্রি যে হারে কমছে, তাতে এ বাজার সময়ের সঙ্গে আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। পুরো খাতের ৬২ শতাংশই এখন স্পটিফাই ও অ্যাপল মিউজিকের মতো স্ট্রিমিং সার্ভিসের আওতাধীন। অবশ্য মুদ্রাস্ফীতিকে বিবেচনায় নিলে টাকার অঙ্কে এ স্ট্রিমিং সার্ভিসেরও অবনমন হয়েছে বলতে হয়।

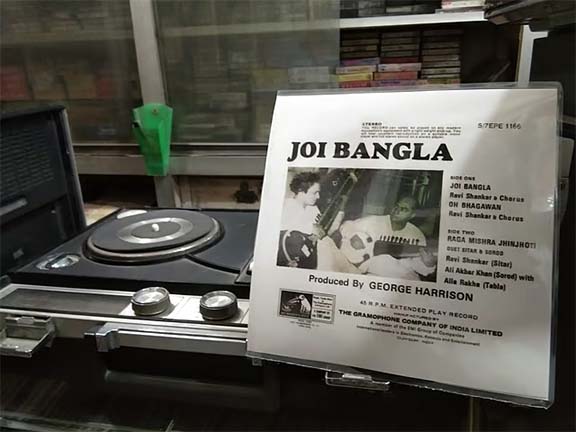

১৯৭১ সালে নিউইয়র্কের মেডিসন স্কয়ারে আয়োজিত ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’-এর এ রেকর্ড আমাদের সম্মিলিত শক্তি, ত্যাগ ও গৌরবের ইতিহাসকেই ধারণ করছে।

এ পুনরুত্থান নস্টালজিয়া নয়

অনেকের দৃষ্টিতে এলপির এ অধুনা উত্থান নস্টালজিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ২০১৮ সালে এলপিতে বিটলসের অ্যালবাম যখন ৩ লাখ কপির বেশি বিক্রি হয়, যখন ডেভিড বাউই, ফ্লিটউড ম্যাক, লেড জেপেলিন, পিংক ফ্লয়েড, কুইনের অ্যালবামও পাল্লা দিয়ে ১ লাখ কপির বেশি বিক্রি হয়, তখন একটু সচেতন হয়ে ভাবতে বসতেই হয়। কারণ, শুধু নস্টালজিয়ায় চালিত হলে এতটা সম্ভব নয়। আর ক্রেতাদের বয়স-বৈচিত্র্যের দিকে তাকালে নড়েচড়ে বসা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না আর। কারণ, তরুণদের মধ্যেও এলপির প্রতি বিশেষ আসক্তি দেখা যাচ্ছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইসিএমের তথ্যমতে, ব্রিটেনে ভিনাইল রেকর্ড বা এলপিপ্রেমীদের ৫০ শতাংশের বয়সই ৩৫ বছরের কম। মাত্র ১৮ শতাংশের বয়স ৪৫ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ এলপির উত্থানের পেছনে শুধু স্মৃতিতর্পণের ব্যাখ্যাকে হাজির করাটা ঠিক ধোপে টেকে না।

ফলে, এ সম্পর্কিত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির দিকে তাকাতেই হয় পূর্ণ চোখে। আর তা হলো, ধারণকৃত শব্দের উচ্চমান। এলপিতে ধারণ করা শব্দের মান অন্য প্রযুক্তির চেয়ে ভালো হয়। ফলে এইচএমভির মতো পুরোনো প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকেই এখন এ ব্যবসার দিকে নজর দিচ্ছে। এইচএমভির হাতবদল হওয়াটা তাই আর নৈরাশ্যের নয়, বরং নতুন সম্ভাবনার জানান দেয়। কয়েক বছর আগেও এইচএমভির বিক্রয়কেন্দ্রগুলোয় যেখানে গড়ে ৫০০টি এলপি রাখা হতো, এখন সেখানে রাখা হয় ৩ থেকে ৭ হাজার রেকর্ড।

শুধু এখানেই থামছে না। এলপির এ উত্থান আকৃষ্ট করছে নতুন বিনিয়োগকারীদেরও। অস্ট্রিয়ার বিনিয়োগকারী ফ্লোরিয়ান ক্যাপসই যেমন কিছুদিন আগে এলপিপ্রেমীদের জন্য বাজারে এনেছে নতুন এক ডিভাইস। ফোনোকাট নামের হাজার ডলার মূল্যের এ ডিভাইস দিয়ে ঘরের ভেতরেই অনায়াসে বানিয়ে ফেলা যাবে ছোট স্টুডিও। এলপিপ্রেমীরা নিজেরাই রেকর্ড করতে পারবেন নিজেদের গান। এতে ১০ ইঞ্চি আকৃতির ছোট রেকর্ডের দু পাশে ১০ থেকে ১৫ মিনিট করে রেকর্ড করা যাবে।

ভিনাইল রিভাইভার্স নামের একটি ওয়েবসাইট জানাচ্ছে, শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই এক দশকের ব্যবধানে ভিনাইল রেকর্ডের বিক্রি বেড়েছে ১ হাজার শতাংশ। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেও এর বৃদ্ধির হার বেশ উল্লেখযোগ্য। নিলসেন সাউন্ডস্ক্যান জানাচ্ছে, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৯২ লাখ এলপি বিক্রি হয়েছে, যা ২০১৭ সালের তুলনায় ৫২ শতাংশ বেশি। ১৯৯১ সাল থেকে তথ্য সংরক্ষণ কাজ শুরুর পর থেকে এ সংখ্যাই সর্বোচ্চ। একই অবস্থা যুক্তরাজ্যেরও। গত ২০ বছরের মধ্যে দেশটিতে এখন ভিনাইল রেকর্ড বিক্রি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ১৯৯৬ সালের পর ২০১৪ সালেই প্রথম দেশটিতে ১০ লাখের বেশি এলপি বিক্রি হয়, যা ২০১৭ সালে এসে ৪১ লাখ ছাড়িয়ে যায়। অথচ এই একই সময়ে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের এ যুগে অর্থের বিনিময়ে অ্যালবাম বা গান ডাউনলোডের হার কমছে।

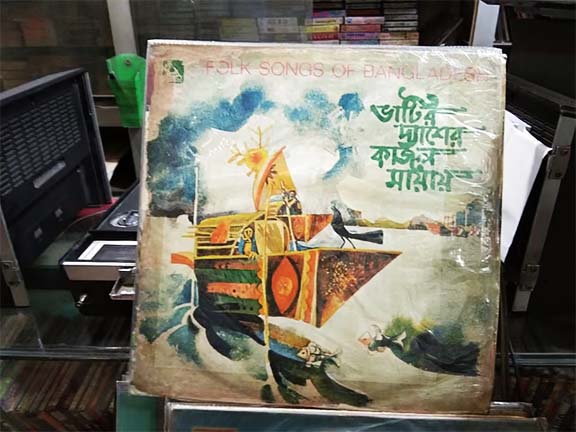

রফিকুল ইসলামের সংগ্রহে থাকা ‘ভাটির দ্যাশের কাজল মায়ায়’ রেকর্ডটি মূলত বাংলাদেশের লোকসংগীতের একটি সংগ্রহ। এ রেকর্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন জামিল চৌধুরী, কাইয়ূম চৌধুরী, খান আতা, মমতাজ আলী খান ও গাজী শাহাবুদ্দিনের মতো ব্যক্তিরা। রেকর্ডটির প্রচ্ছদ করেছিলেন শিল্পী কাইয়ূম চৌধুরী। ছবি: প্রথম আলো

রফিকুল ইসলামের সংগ্রহে থাকা ‘ভাটির দ্যাশের কাজল মায়ায়’ রেকর্ডটি মূলত বাংলাদেশের লোকসংগীতের একটি সংগ্রহ। এ রেকর্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন জামিল চৌধুরী, কাইয়ূম চৌধুরী, খান আতা, মমতাজ আলী খান ও গাজী শাহাবুদ্দিনের মতো ব্যক্তিরা। রেকর্ডটির প্রচ্ছদ করেছিলেন শিল্পী কাইয়ূম চৌধুরী।

বাংলাদেশেও এলপির পদধ্বনি

শুধু পশ্চিমের দেশেই নয়, বাংলাদেশেও বাড়ছে এলপি-ভক্তের সংখ্যা। পাশের দেশ ভারতেও ভিনাইল রেকর্ড বিক্রির সংখ্যা বাড়ছে। তবে কিছুটা ধীরে। ঢাকার গুলশান, ফার্মগেট, এলিফ্যান্ট রোড ও পাটুয়াটুলীতে গানের বাজারে এলপি আবারও তার ঠাঁই খুঁজে নিচ্ছে। গুলশানের নয়েজ, ফার্মগেটের উত্তরণ কিংবা এলিফ্যান্ট রোডের গানের ডালীতে এখন শুধু সাজিয়ে রাখার জন্যই এলপি অস্তিত্বশীল নয়। বিক্রি-বাট্টাও হচ্ছে বেশ। ফার্মগেটের উত্তরণ রেকর্ডিং মিডিয়ার কর্ণধার রফিকুল ইসলামের সংগ্রহে শুধু অনেক পুরোনো ও স্মৃতিবিজড়িত লং-প্লে (এলপি) রেকর্ডই নেই, বাংলাদেশের গানের জগতের অনেক অজানা তথ্যও রয়েছে। বহুমূল্য এসব সংগ্রহ আগলে থাকা এই সংগীতজন দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন, ‘কলের গান ফিরে আসবেই।’ তাঁকে আশার আলো দেখাচ্ছেন শ্রোতারাই, যাদের অনেকের বয়সই ৩০-৪০ বছরের মধ্যে। জানালেন, ‘বাংলাদেশের অধিকাংশ এলপিই আসছে বাইরে থেকে। ঢাকার সাভারে যে এলপি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি ছিল, তা বন্ধ অনেক বছর। তাই ভারত, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ থেকে এলপি আমদানি করতে হচ্ছে। নজর দিলে অন্য দেশের মতো এখানেও এলপির সম্ভাবনা অনেক।’

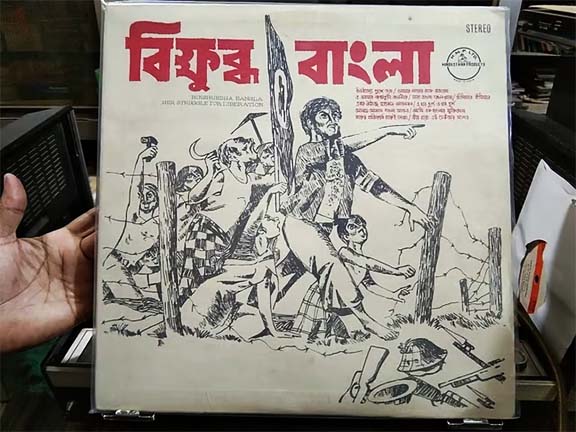

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক প্রামাণ্য দলিল এই ‘বিক্ষুব্ধ বাংলা’ রেকর্ডটি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এ যুগে বাংলাদেশে এলপি ভক্তদের ফেসবুক পেজ থাকবে না, তা কী করে হয়। সেটাও আছে। এর মধ্যে দুটি বেশ সক্রিয়। একটির নাম ‘হাই এন্ড অডিও বাংলাদেশ’, অন্যটি ‘স্পিকার সেল অ্যান্ড বাই বাংলাদেশ’। প্রথম নামটি দেখেই বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে, এলপিতে রেকর্ড হওয়া সংগীতের উচ্চমানই মূলত আগ্রহী করছে শ্রোতাদের। এ দুটি গ্রুপের সদস্যদের অধিকাংশই কিন্তু তরুণ। বয়স ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

বাংলাদেশের এলপিভক্তরা শুধু উল্লিখিত দোকান থেকেই রেকর্ড সংগ্রহ করেন—এমন নয়। নিজেদের মধ্যে বিনিময়ও করেন তাঁরা। চলে বেচা-কেনা। কত দাম পড়ে? তা ৫০০ থেকে শুরু করে ৫-১০ হাজার টাকা অবধি হতে পারে। বিষয়টি নির্ভর করে কত পুরোনো এবং বাজারে এর প্রাপ্যতার ওপর।

শেষ কথা

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সারা বিশ্বেই এলপির বাজার বাড়ছে। একে এখনো হয়তো জোয়ার বলার জো নেই। তবে উজানেই বইছে কিন্তু, যা জোয়ারে হওয়ার সব সম্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষায়। তার একটি বড় প্রমাণ হলো, শুধু শ্রোতা বা সংগ্রাহকের সঙ্গে সঙ্গে এলপিতে নিজের অ্যালবাম বের করার প্রবণতাও বাড়ছে শিল্পীদের মধ্যে। গত মার্চেই যেমন মার্কিন শিল্পী বিলি ইলিস নিজের প্রথম অ্যালবামটি বের করলেন এলপিতে। নাম, ‘হোয়েন উই অল ফল অ্যাস্লিপ, হয়্যার ডু উই গো?’ এর এক মাস পরই নিজের চতুর্থ ও প্রথম এলপি অ্যালবাম প্রকাশ করেন আরেক মার্কিন শিল্পী লিজ্জো, যার নাম, ‘কজ আই লাভ ইউ’। এ দুই শিল্পীই কিন্তু বয়সে তরুণ। এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে। তবে বাংলাদেশ বা ভারতে এখনো শিল্পীরা এ পথে হাঁটেননি। অডিও শিল্পের বাজার ও দেশে ক্রমবর্ধমান এলপি ভক্তের বিষয়টি ধর্তব্যে নিলে যা বিবেচনার দাবি রাখে।

সব মিলিয়ে এলপি শুধু স্মৃতিকাতর শ্রোতাদের হাত ধরেই ফিরে আসছে ভাবলে বড় ভুল হবে। এলপির বাজারে যেমন পুরোনো অ্যালবামগুলোর কদর রয়েছে, তেমনি নতুনের আগমন সংগীতও শোনা যাচ্ছে। বয়স্ক রকস্টারের মতোই এ বাজার আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এটি এক নতুন সম্ভাবনার দিশাও দিচ্ছে। বিশেষ বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে অডিও শিল্প রুগ্ণ বলে প্রায়ই হাহাকার করতে শোনা যায় শিল্পীদের।