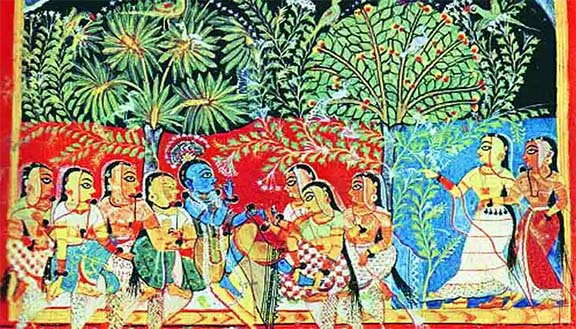

মদন উৎসব বা মদন মহোৎসবকে বসন্তোৎসব বা সুবসন্তকও বলে। কামদেব মদন ও রতির প্রণয়লীলাকে স্মরণের এই উৎসবই দোল বা হোলির অতীতের রূপ।

চতুর্থ শতকের মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য থেকে জানা যায় যে, এই উৎসবের সময় অশোক গাছের নীচে কামদেবের পূজা করা হত।

ষষ্ঠ শতকের গদ্যকাব্যরচয়িতা দণ্ডী তাঁর দশকুমারচরিত গদ্যকাব্যে জানিয়েছেন যে, মদন উৎসবে বিশেষ এক ধরনের মণ্ডপ তৈরি হত। সেখানে পাত্রমিত্র সহ উপবিষ্ট রাজা ও রানির সামনে মদন ও রতি সেজে নাচগান করতেন নটনটীরা।

অষ্টম শতকের কবি ও নাট্যকার ভবভূতির মালতীমাধব নাটকে মদন উৎসবের এক মনোজ্ঞ বর্ণনা রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, উৎসবটি অনুষ্ঠিত হত মদনদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে। মন্দিরের গায়ে থাকত অশোকগাছ। সেখানে বহুবিধ সুগন্ধী ও সুদৃশ্য ফুলমালায় সুসজ্জিত অসংখ্য নারী-পুরুষ একত্রিত হত। তারপর তারা একে-অপরকে আবীর-কুঙ্কুমে রাঙাতে রাঙাতে গীত সহকারে নৃত্য করত। সব শেষে মদনদেবের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিত। ওই অষ্টম শতকেরই শেষদিকের কবি দামোদর গুপ্তের ‘কুট্টনীমতম’ কাব্যে নগরনটীদের সঙ্গে মদন উৎসব যাপনের উল্লেখ আছে।

অষ্টম শতকেরই শেষদিকের আরেক কবি রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা ও দশম শতকের কবি ভোজরাজের সরস্বতী কণ্ঠাভরণ কাব্য থেকে জানা যায় যে, অষ্টম শতক থেকেই মদন উৎসবে পিচকারী ব্যবহার করে রঙ ছড়ানো হত। পরস্পর পাঁক ছোঁড়াছুঁড়ি হত। এই উৎসব তখন বসন্ত পঞ্চমীতে শুরু হয়ে রংখেলার মধ্য দিয়ে চলত ফাল্গুন পূর্ণিমা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে।

দ্বাদশ শতকের কবি শ্রীহর্ষের (সম্রাট হর্ষবর্ধন) রত্নাবলী নাটকে মদনোৎসবের অপরূপ বিবরণ রয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, নগরবাসী নরনারীরা উৎসব উদযাপন করতে গিয়ে এত কেশর আর কুঙ্কুম ছড়াতেন যে, নগরের পথঘাট সমস্তই রঙিন হয়ে উঠত। হাতে চূতমঞ্জরী নিয়ে নগরনটিনীরা প্রেমের ভাবে বিভোর হত।

ষোড়শ শতকের কবি গোবিন্দানন্দ বিরচিত বর্ষক্রিয়া কৌমুদী কাব্যে জানা যায় যে, এই উৎসবে সারাদিন গান-বাজনা করে একে-অপরের দিকে পঙ্কপ্রক্ষেপণ করে আনন্দ উদযাপন করত উৎসবে মেতে থাকা নরনারী। বিকেলে স্নান করে ভালো জামাকাপড় পরে সুসজ্জিত হয়ে বয়স্যদের সঙ্গে আড্ডায় মাতত তারা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইতিহাসের দীর্ঘপথে বহু পরিক্রমা পেরিয়ে রূপান্তরের বহুস্তর বেয়ে মদন উৎসব থেকে আজকের দোল বা হোলি উৎসবের রঙিন অবয়বটি গড়ে উঠেছে। রং-এর প্রাকৃত ব্যবহার, প্রেমের আকর আর রাঙিয়ে তোলার আবদার নিয়ে ঘিরে রয়েছে আমাদের; এগিয়ে চলেছে আবহমান সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে।

মহেন্দ্র দত্ত তাঁর ‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’ গ্রন্থে লিখেছেন যে, ‘পুরাকালে বিবাহের পূর্বে ছিল। বিবাহার্থী কন্যা নূতন বস্ত্র পরিয়া, মাঙ্গলিক দ্রব্য সঙ্গে লইয়া, সমবয়স্কা সখিগণ পরিবৃতা হইয়া, গ্রামের প্রান্তে এক প্রাচীন বৃক্ষতলে বা তরুগুল্ম মধ্যে মদনপূজা করিত। এই মদনপূজা করিলে অভীষ্টমত স্বামী পাইত।…কিন্তু পরিশেষে ব্যাপার হ’ল পিতা এক পাত্রের সহিত বিবাহ স্থির করেছেন, কন্যা কিন্তু গোপনে অপর এক যুবককে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে। এই যুবক ঘোড়া করিয়া আসিয়া, দূরে ঘোড়া রাখিয়া, স্ত্রীলোকের কাপড় পরিয়া কন্যাদিগের সহিত মিলিত এবং মদনপূজা করিতে অল্পদূর স্থানে যাইতেছে এইরূপ স্থির করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উভয়ে পলায়ন করিত। কারণ এই সময় কন্যাদিগের সহিত কোন প্রাচীনা স্ত্রীলোক থাকতেন না। এইজন্য এই পূজা পরে বন্ধ হইয়া যায়।’

কুমারীদের মদনপূজা বন্ধ হবার বহু আগেই এই উৎসবে পূর্বোক্ত মঙ্গলময় দুই ঘটনা ঘটার শুভ কাল হিসেবে বসন্তকেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিল মানুষ। বহুবর্ণ ফুলসাজে সজ্জিত শুভ ঋতুটির মতো হয়ে উঠতে চাইছিল জনগণ। নিজেদের তারই মতো রঙিন করতে চাইছিল। শুরু করেছিল রঙের খেলা। বলা বাহুল্য, মদনপূজা বন্ধ হলে এই রঙের খেলাই ধীরে ধীরে মুখ্য হয়ে উঠেছিল। এই ধারাবিবরণীর ক্রম বিবর্তিত ছবিটি ধরা আছে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের গ্রন্থরাজিতে। কিছু উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। আরও কয়েকটি উদাহরণ হল, দ্বিতীয় শতকের নাট্যকার ভাসের চারুদত্ত নাটকে মদনদেবের পট সামনে রেখে নারী-পুরুষ একত্রে রং-খেলার চিত্র পাওয়া যায়। সঙ্গীত ও নৃত্য ছিল এই খেলার অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

দ্বিতীয় শতকের শেষদিকের নাট্যকার শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম্ নাটকেও প্রায় ওই একই ধরণের উৎসব উদযাপনের চিত্র পাওয়া যায়। জানা যায়, অন্যান্য নাগরিকের সঙ্গে সসম্মানে এই উৎসবে যোগ দিতেন গণিকারাও।

আধুনিক সাহিত্যে দেখি, কথাসাহিত্যিক অমর মিত্রের ধ্রুবপুত্র উপন্যাসে উজ্জয়িনী নগরীতে ও অন্যত্র অশোকগাছের নীচে নরনারীদের মদন উৎসবে মেতে উঠতে। তারা একে অপরের দিকে অশোকফুল ছুঁড়ে তাদের হৃদয়ের অনুরাগ ব্যক্ত করছিল। নির্বাসিত ধ্রুবপুত্রের প্রত্যাবর্তনের পথে মদন উৎসব তার দীর্ঘ ছায়াপাত করেছিল।