প্রথম পর্বে পানাজিতে অনুষ্ঠিত পঞ্চান্নতম ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের একটা সার্বিক ছবি তুলে ধরেছিলাম। এবারে আসি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়। প্রথমেই বলি NFDC-এর তরফ থেকে আমার যেখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই Sandalwood Resort-টি খুবই বিলাসবহুল। হোটেলটিতে থাকা বিনামূল্যে হলেও প্রাতঃরাশ ছাড়া দিনের অন্য সমস্ত খাবারেরই গলা কাটা দাম। NFDC-এর তরফ থেকে আমাদের যে টুকু দেওয়া হয়েছিল তা কোনভাবেই যথেষ্ট ছিল না তবে দু’একদিনের মধ্যেই আমি এবং সহপাঠীরা সকলেই বাইরে কোথাও না কোথাও খাবার ব্যবস্থা করে নিচ্ছিলাম (গোয়ায়ে যারা যাননি তাঁদের অন্তত একবার ওখানকার বিখ্যাত ম্যাকারেল বা পমফ্রেট ভাজা খাওয়ার পরামর্শ দেব। বিশ্বাস করুন — একবার খেলে ভুলতে পারবেন না।)। এর আগেই বলেছি গোয়ার এই চলচ্চিত্র উৎসবের বিশেষত্ব হল এখানকার মাস্টারক্লাস। প্রথম প্রথম বিভিন্ন মাস্টারক্লাসের সেশনে উপস্থিত থাকতে মন্দ লাগছিল না। কিন্তু উৎসবের দ্বিতীয় দিন থেকেই এই ক্লাসগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকার জন্য NFDC থেকে নানাভাবে আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা শুরু হল — তা সে কখনো ইমেল পাঠিয়েই হোক অথবা আমাদের অধ্যাপকের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নির্দেশ দেওয়াই হোক।

চলচ্চিত্র উৎসবে যাবার প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো দেশ বিদেশের উৎকৃষ্ট মানের ছবি দেখা। কোনও কারণে সে কাজেই যদি ব্যাঘাত ঘটে তাহলে বড়ই বিরক্তি বোধ হয়। আমি এবং আমার সহপাঠী স্কলাররা এই ব্যাপারে যথেষ্ট উষ্মা প্রকাশ করলেও তা ভস্মে ঘি ঢালার সমান হল। যেসব কলাকুশলীদের সেশন আমাদের অ্যাটেন্ড করতে হচ্ছিল তা থেকে উৎসব কর্তৃপক্ষের যে একটি নির্দিষ্ট পলিটিকাল অ্যাজেন্ডা রয়েছে তা বুঝে নিতে অসুবিধা হল না। এটাও উল্লেখ করা জরুরী যে সবকটি মাস্টারক্লাসে আলোচনা হয়েছে তাঁদের নিয়েই যারা বাণিজ্যিক ভাবে সফল এবং পুরপুরিভাবে মূল ধারার ছবির সাথে যুক্ত (একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন তুম্বাড় ছবির পরিচালক আনন্দ গান্ধী কিন্তু তাঁর সেশনে মূলত কথা বলে গেলেন চ্যাটজিপিটির ভারতীয় কর্ণধার — তাঁর মুখে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence-এর বহুবিধ গুণের কথা আর নাই বা বললাম)। সার্বিক ভাবে ভারতীয় সিনেমায় আর্ট সিনেমার দৈনদশার কথা এখন কারো অজানা নয়। তাই চলচ্চিত্র উৎসবের মতো জায়গাতেও যদি অন্য ধারার ছবি নিয়ে আলোচনা না হয়, তাহলে ভারতীয় ছবির ভবিষ্যৎই প্রশ্নচিহ্নর মুখে পড়বে। এককথায় বলতে গেলে এই চলচ্চিত্র উৎসবের সার্বিকভাবে Technocratic এবং Positivist অবস্থানটি খুবই হতাশাজনক।

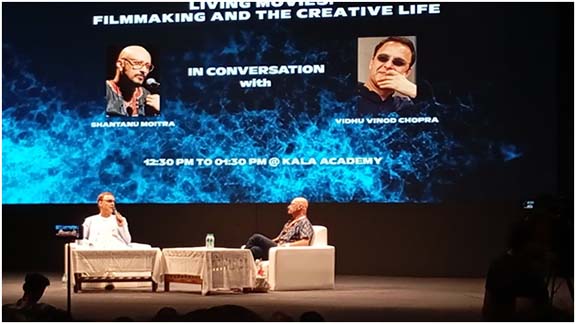

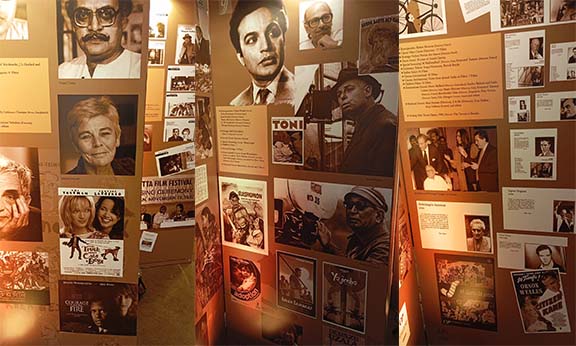

মাস্টারক্লাসে বিধু বিনোদ চোপড়া এবং শান্তনু মৈত্র

মূলধারার ছবি বা Mainstream Cinema-এর প্রাধান্য দেখতে পেলাম উৎসবের বাছাই করা ছবির মধ্যেও (আপাদমস্তক বাণিজ্যিক ছবি Kalki 2898 AD একাধিকবার দেখার সুযোগ ছিল এখানে)। বিভিন্ন মাস্টারক্লাসে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক হওয়ায় আমাদের কেউই দু-তিনটির বেশী ছবি দেখার সুযোগ পেলাম না। মাস্টারক্লাসেও একটা বিচিত্র জিনিস চোখে পড়ল — পূর্ব এবং উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতি এক অদ্ভুত ঔদাসীন্য। এই ঔদাসীন্য সব থেকে প্রকট ভাবে চোখে পড়ল মাননীয় কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী সঞ্জয় জাজুর সেশনে (এটিও বাধ্যতামূলক) যেখানে অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা একবারের জন্যেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উচ্চারণ করলেন না; মনেও হল না কখনো এর নাম শুনেছেন বলেও। যারা ভাবছেন বাংলার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম গোয়ার কেউ নাই জানতে পারেন তাঁদের বলি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের মধ্যে তো বটেই, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র বিভাগ খোলা হয়েছিল। এই সেশনেও Technological Positivism-এর প্রভাব পরিষ্কার বুঝতে পারলাম।

ফিলিপ নয়েস

তবে একথা অস্বীকার করতে পারব না যে এই চলচ্চিত্র উৎসবে এসে আমার এবং এবং সহপাঠীদের সকলেরই সময় ভালই কেটেছে — আর যাই হোক, জায়গাটা তো গোয়া! এই ফেস্টিভ্যাল শেষ হতে না হতেই আমাদের অধ্যাপকের কাছ থেকে খবর পেলাম যে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের তোরজোড় শুরু হয়েছে। অগত্যা, পরের গন্তব্য তিলোত্তমা কলকাতা। কলকাতার নেতাজী সুভাষ এয়ারপোর্টে নামামাত্র ফোনে মেসেজ ঢুকল যে পরদিন ইউনিভার্সিটি যেতে হবে চলচ্চিত্র উৎসবের (Kolkata International Film Festival or KIFF) ফর্ম ভরার জন্য। গোয়ার ফেস্টিভ্যালের মতো এখানে প্রযুক্তি সবকিছুর মধ্যে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেনি তাই ফর্ম ফিল-আপ এখনো অফ লাইনেই করতে হয়। ফেস্টিভ্যাল শুরু হবার একদিন আগে আমাদের অধ্যাপকের কাছ থেকে Delegate Card-টি সংগ্রহ করলাম। এখানে গোয়ার মতো অ্যাপ ডাউনলোড করে ছবি পছন্দ করার ব্যাপার নেই, তার জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আর প্রেক্ষাগৃহে বসার জায়গা না পেলে মাটিতেই বসে পড়তে হয় (নন্দন-২ এর বেশীরভাগ ছবির Screening-এ এই ঘটনা চোখে পড়ল এবছর)। এখানে কোনও মাস্টারক্লাসের গল্পও নেই, তাই উৎসবের সূচী পাওয়া মাত্র নিজের পছন্দের ফিল্মমেকারদের ছবি বেছে নিলাম। এই ফেস্টিভ্যালটি চলেছিল চৌঠা থেকে এগারোই ডিসেম্বর পর্যন্ত। আমি প্রায় প্রত্যেক দিনই দেখার মতো একটা কি দুটো ছবি পেয়ে গেলাম।

এবারের চলচ্চিত্র উৎসবের ছবির তালিকা দেখলে যেকোনো চলচ্চিত্র প্রেমীর মন ভালো হয়ে যাবে। উৎসবের প্রধান ফোকাস এবারে ফ্রান্স হওয়ায় আমার (এবং অধিকাংশ সিনেফাইলের) ভীষণ পছন্দের কিছু ফিল্মমেকারের নাম এবার দেখতে পেলাম সূচীতে — Henri Clouzot, Robert Bresson, Olivier Assayas, এবং আরও অনেকে। চীন দেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার জিয়া ছাঙ্কের ছবি Caught by the Tides ছবিটি, যা কুড়ি বছরের ফুটেজ একত্রিত করে বানানো হয়েছে, ছিল এবারের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। এছাড়াও ছিল ইরানের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি Barren, স্পেনের প্রখ্যাত ডিরেক্টর Pedro Almodovar-এর ছবি The Room Next Door, এবং পানামা দেশের একটি ছবি যা আমার গোয়ার ফেস্টিভ্যালেই দেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু হয়ে ওঠেনি (কেন সেকথা আগেই বলেছি)।

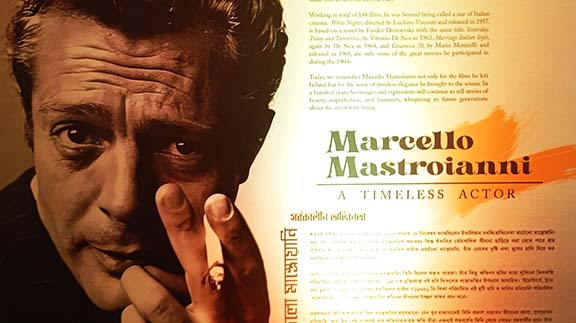

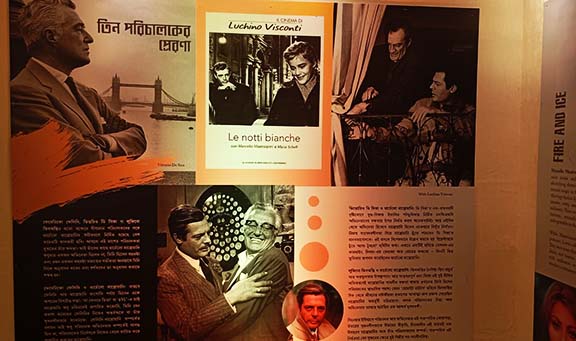

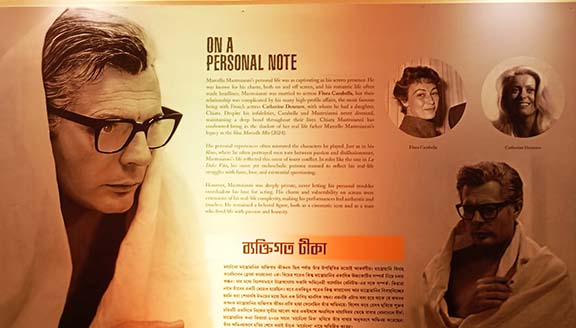

জন্মশতবর্ষে এখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি পূর্বক আনা হয়েছিল Marlon Brando, Marcello Mastroianni, তপন সিংহ, এবং হরিসাধন দাশগুপ্তের ছবিও — যার মধ্যে Brando-র কালজয়ী ছবি The Godfather (১৯৭২) দেখার জন্য ভোরবেলা থেকে লাইন পড়েছিল নন্দনের সামনে। হরিসাধন দাশগুপ্তের হারিয়ে যাওয়া ছবি একই অঙ্গে এত রূপ পুনরুদ্ধার করে দেখানো হল নন্দন ২ প্রেক্ষাগৃহে যেখানে ছবির উদ্বোধন করলেন গৌতম ঘোষ। সব মিলিয়ে শুধু ছবির সিলেকশন বিচার করলে এবারের KIFF এককথায় তুলনাহীন। আমার দেখা ছবিগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে বলব জিয়া ছাঙ্কের ছবিটির কথা কারণ এখানে চীন দেশের সার্বিক ইতিহাসের সাথে ছবির দুই মূল চরিত্রের সমান্তরাল ইতিহাস যে দক্ষতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে এই ছবিতে তা অবর্ণনীয়। ফরাসী ছবি Paternal এবং Suspended Time-ও আমার বেশ ভালো লাগলো। এর সাথে উল্লেখ করতেই হবে জাপানি অ্যানিমেটর Hayao Miyazaki-র উপরে করা ডকুমেন্টারি ছবি Miyazaki, Spirit of Nature যার মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হল সিনেমা এবং পরিবেশ সচেতনতা।

ত্রিশতম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

পরিবেশ সচেতনতার কথা যখন চলেই এল তখন কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসবের একটা বড় সমস্যার কথা না বলে পারা যায় না। IFFI-এর চত্বর যতটা পরিষ্কার, নন্দন চত্বর ঠিক ততটাই নোংরা। যেখানে একটা আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র উৎসব চলছে সেখানে যত্রতত্র প্লাস্টিকের বোতল, চামচ, সিগারেটের টুকরো পড়ে থাকাটা একেবারেই কাম্য নয়। তার সাথে রয়েছে ঐ এলাকার প্রায় সবক’টি গাছে উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়ে রাখা যা গাছে বাসা বাঁধা পাখিদের পক্ষে খুবই সমস্যাজনক। দুঃখের বিষয় হল এই সব সমস্যার সমাধান খুব সহজেই করা যায় কিন্তু তার জন্য যে সচেতনতা এবং সংস্কৃতির প্রয়োজন তার এখন বড়ই অভাব।

আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি যে কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসবে প্রেক্ষাগৃহে জায়গা পাওয়া নিয়ে মারামারি হতে দেখব। অথবা শতবার নিষেধ করা সত্ত্বেও ছবি চলাকালীন বারংবার বেজে উঠবে মোবাইল ফোন। অথবা দেখব যে ছবি চলতে চলতে মাঝপথে তার Projection বন্ধ হয়ে যাবে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে। যে রাজ্য থেকে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহের মতো চলচ্চিত্রকার উঠে এসেছেন সেখানে এই নূন্যতম সৌজন্য আর সংস্কৃতি আশা করাটা কি অন্যায়? এ আপনারাই বিচার করুন।

ইংরেজি Irony শব্দটির সাথে কমবেশি সকলেই পরিচিত। পরপর দু’টি চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়ে এই শব্দটাই বারবার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। গোয়ার চলচ্চিত্র উৎসবের ঠিক যে জায়গায় খামতি, কলকাতার উৎসব সেখানে অভাবনীয়। আবার গোয়ার চলচ্চিত্র উৎসব যেখানে নিখুঁত, সেখানে কলকাতার বিস্তর সমস্যা। এই দুয়ের মধ্যে গঠনমূলক আদানপ্রদান হলে আখেরে ভারতীয় ছবিরই মঙ্গল। কারণ আজকের এই নিউ মিডিয়ার যুগে সিনেমার সামাজিক এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য এককথায় অপরিসীম।