“আতরালী, মুকুন্দ, করিমোন, বাস্তু- ডাহুক আর সাত-সলাকী বিল ধরে এক অভিনব যাত্রাপথে: সাহিত্যিক লুৎফর রহমানের ‘নিশিপালনের প্রহরে’ র সাথে জেগে অন্ত্যজ জীবনের জল-জমিনের কাহিনী

দেশভাগ দেখিনি আমি, দেখিনি জল, জমিন, আবাদ, গবাদি পশু, আপনজনদের ছেড়ে দল দল বুভুক্ষু মানুষের রাতারাতি হেঁটে কোলে কাঁখে পিঠে যতটুকু প্রয়োজনীয় জিনিস, বাসন, ছোট বাচ্চা আর বৃদ্ধ মা বাবাকে নিয়ে সীমান্ত পার হওয়ার সেই সব দিনগুলো। দিনের পর দিন, রাতের অন্ধকারে তাঁদের দেশ ছাড়ার মর্মান্তিক কষ্ট, দেখিনি তাঁদের ক্যাম্পে থাকার অভিজ্ঞতা, দেখিনি স্বদেশ ছেড়ে আসার বেদনাক্লিষ্ট চেহারা ও তাঁদের রোজকার বেঁচে থাকার কাহিনী, এও জানি, সে দেশের ভাষা আমার, সে দেশের মাঠের পর মাঠ ভরা ধান, ধানের গোলা, তেঁতুলতলার কুঁয়ো আমার দেশের, সে দেশের কুয়োতলার বটগাছ, আঁধার পেরিয়ে কুয়াশামাখা ভোর আমার দেশের, তবে এটা মনে মনে এবং স্বগর্বে প্রকাশ করি সে দেশের জল হাওয়া আমার ই পিতৃপুরুষের, আমার ই পিতৃপুরুষের কেউ সীমান্ত পার হয়েছিলেন নেহাৎ তাঁদের উত্তরপুরুষের মাথার উপর এক ফালি ছাদের আশ্রয় খুঁজতে।

এর আগেও আমি অত্যন্ত বেদনাক্লিষ্ট হয়েছি সাহিত্যিক অমিয়া সেন (Bhaswati Ghosh-এর পিতামহী) এর ওপার বাংলার (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশ) জীবনের জ্বলন্ত দলিল পড়ে।

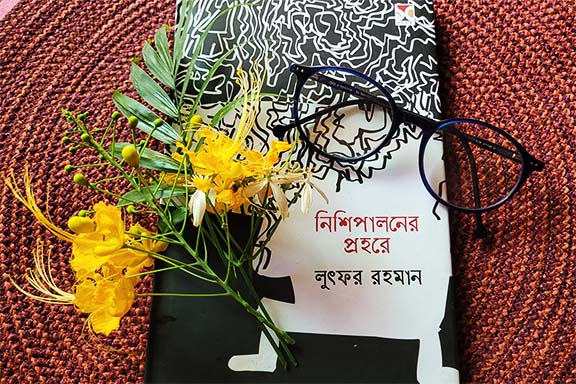

‘নিশিপালনের প্রহরে’ বাংলা সাহিত্যের এমনই এক অসামান্য দলিল যার মূল সম্পদ তার কথ্য ভাষা। বলা ভালো, সাহিত্যিক Lutfor Rahaman দাদার অত্যন্ত নিপুণ অথচ সাবলীল, সহজিয়া ভাষায় দখল তাঁকে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে এক অনন্য শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করেছে যে গল্পগুলো তাঁর মাত্র একুশ বছর বয়সে লেখা।

ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, সেই বয়সে কি আশ্চর্য দক্ষতায় পরিচয়হীন , অন্ত্যজ সেই সব মানুষদের কথা তাঁর সাহিত্যে উঠে এসেছে যারা প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রের চাবুকের আঘাতে পিষ্ট হয়েও জীবনের গল্প বলে চলেছে!

যা পড়ছি, বলা ভালো আমার সাধ্যাতীত তার পুঙ্খাণুপুঙ্খ বর্ণনা করা।

তবে ঐযে আমার এক রোগ — প্রত্যেকটা প্রচলিত শব্দের ভেতরে যত প্রবেশ করেছি, ততই আমার দিম্মার সেই গলার আওয়াজ, তাঁর কথার বিশেষ শব্দ ব্যবহার, মাধুর্য কেমন যেন মুকুন্দ র ভাষা, বনমালী বিশ্বাসের কথার টানে আবার যেন ফিরে ফিরে এসেছে।

কি করে ভুলি একটা মানুষ, কয়েকটা মানুষের পরপর প্রজন্ম একে অপরের থেকে ঐ একই টানে দীর্ঘ বছর, দীর্ঘ সময় ধরে নিজেদের ভাষা বলে দাবি করে এসেছে যার বর্ণময় সৌন্দর্য ধরা পড়েছে লুৎফর রহমান দাদার গল্পের পরতে পরতে।

‘কীডা? হরা যে? কী ব্যাপার উরাম করে বসে রয়ছিস যে? ‘ — সেই সহজিয়া টান, সেই ভাষার আন্তরিকতা যা আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে পাড়ি দেয় মানুষের গভীর মনের খাদে।

সোরাবের রোজনামচা, গোবিন্দ র সাথে সোরাবের কথার আদানপ্রদান, তাদের উভয়ের দিন গুজরান, অতি সাধারণ মানুষের আর্তি উঠে এসেছে ব্যক্তিগত সংলাপে।

দেশ-পাড়াগাঁয়ের কথার একটা আলাদা ছন্দ আছে, সেই লয়, ছন্দ সবার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়! অবলীয়ায় লুৎফর দার সাহিত্যে সেই ভাষ্য উঠে এসেছে যা পড়তে পড়তে মনে হয়, আমি সেই জল-জমিনের দেশের মেয়ে, এ ভাষা আমার বড় আপন। এখানেই সাহিত্যিক লুৎফর রহমানের সাহিত্যের মাধুর্য। একটা লাইন কেউ পড়া শুরু করলে এ বই তার ব্যাগে বগলে ঘুরবে তাঁর সাথে, এ আমি এখনি বলতে পারি!

এক একটা দৃশ্য সৃষ্টিতে তিনি অত্যন্ত সুচারু দক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন অন্ত্যজ মানুষের রোজকার লড়াই।

অন্ত্যজ জীবনের একটা আলাদা ন্যারেটিভ আছে। আমার সৌভাগ্য আমি এলিটীয় জীবনের ন্যারেটিভ যেমন ভাবে আপন করেছি, আবার আমার পূর্বপুরুষদের দেশের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলোর ন্যারেটিভ ও একইরকমভাবে আমার কাছে স্পষ্টতই আমার আপনজনের উচ্চারিত কথাগুলো হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। গদ্যভাষার এই আশ্চর্য ন্যারেটিভ লুৎফর দাদার পাওয়া ঈশ্বরীয় আশীর্বাদ।

প্রতি মুহূর্তে এদেশে বসেও মানুষের উপর যতবার রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রমণ নেমে এসেছে, ততবারই লুৎফর দাদার কলম হয় দাবানল হয়ে উঠেছে, নয়তো ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহাবশেষের মত পুড়েছে, জ্বলেছে দাউ দাউ করে, তবু সে কলম থামেনি, বা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তাঁর উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। লুৎফর রহমান লিখে চলেছেন, কলম তাঁর ক্লান্ত হয়নি, বরং ক্ষোভে ফেটে পড়েছে।

তাঁর গদ্যভাষার প্রথম ও প্রধান শর্ত মানুষের কথ্য ভাষা। সেই সব অন্ত্যজ মানুষের নিত্য, সাধারন কথা, যা একে অপরের সাথে সাবলীল ভাবে তারা বলে চলেছে, আর লুৎফর রহমান যেন তাদের সেই বাক্যলাপের জ্বলন্ত সাক্ষী। তাঁর নিজের গদ্যভাষা তাঁর নিজেরই আর এক সত্বা — আলাদা কেউ নয়!

আনুষ্ঠানিক একেবারেই নয়, বরং তাঁর গদ্যভাষার আটপৌরে শৈলী পড়তে পড়তে চোখের সামনে এক দৃশ্যপট পরিস্কার হয়ে ওঠে।

যেমনটা আমার দেখা তারকোয়ভস্কির সিনেমায় আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে।

গদ্যভাষার ক্ষেত্রে লুৎফর রহমানের সংলাপ প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে তারকোয়ভস্কির ‘মিরর’ এর সামনে দাঁড় করিয়েছে। আমি আতরালী আর মুকুন্দ র কথোপকথন, তাদের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের প্রচন্ড আক্রমণে দাঁড়িয়ে থাকা অন্ত্যজ মানুষের জীবনযুদ্ধ, জাহানের সাথে আতরালীর একটা ঘর বাঁধার স্বপ্ন, বাপ কেরামতালীর শুকিয়ে গিয়ে শেষে মৃত্যু, তাদের নিজেদের ভিটেমাটিতে একখানা ঘর বেঁধে কোনওমতে মা ব্যাটার খেটে খাওয়া জীবন, শেষে আতরালীর মরা মায়ের শরীর সেই মরালী নদীর পাঁকে ভেসে ওঠা — প্রত্যেকটা দৃশ্য যেন তারকোয়ভস্কির স্টকার ছবির কথা বলছে অবিরাম!

এইতো অন্ত্যজ মানুষের জীবন, যা পরতে পরতে নিপুণ তুলিতে এঁকে চলেছেন সাহিত্যিক লুৎফর।

সোরাবের মেয়ে করিমোন কে দেখতে

‘পাঁচজন মুরুব্বি গোছের মানুষ এল’ ।

‘মায়ের একটা আটপৌরে কাপড় পরে ঘর থেকে নীচু মুখে বেরিয়ে আসে করিমোন- খালা মুসলির হাত ধরে। ও ঘরের মেয়েলি গুনগুন স্তব্ধ মেরে যায়।

করিমোন লজ্জামোড়া শরীরে বসল মুরুব্বিদের সামনে- বরাদ্দের জায়গাটুকুতে। মাথা ঘোমটায় ঢাকা। নাকের নোলকটা টের পায় সোরাব। বুকটা চাপা আনন্দের কষ্টে উথলে আসে সোরাবের।’

পিতৃস্নেহ, এক পিতার মেয়ের বিয়ের দেখাশোনার পরিস্থিতিতে মানসিক অবস্থা অত্যন্ত নিবিড়ভকবে উঠে এসেছে গদ্যধারায়।

‘বুড়ো মস্তবারী এ পাড়ার প্রধান মুরুব্বি। সে করিমোনের ঘোমটাটা সামান্য খাটো করে দিলে ওপাশের মানুষটা প্রশ্ন করে —” নাম কী মা?

করিমোন চুপচাপ। মস্তবারীর সাহস পেয়ে জবাব দেয় সে। বলে, —

মুছাম্মদ করিমোন খাতুন ।

বাপের নাম — ?

— সোরাব মন্ডল।

দাদার নাম?

— ইছাহক মন্ডল।

আচ্ছা তা বেশ। রাঁধা- বাড়া পারো?

— সায় জানায় করিমোন।

তা মা মুখটা তোলো তো দেখি — বলল পাশের মানুষটা।

করিমোন তেমনভাবেই বসে থাকলে বড়ো মস্তবারী করিমোনের মুখটা সামান্য তুলে ধরে।

— তা বলো তো দেখি, সেই লোকটা ভালো করে করিমোনের মুখটা দেখে আবার বলে, বলো তো কুটুমির সামনে আগে গোস্ত দেয় নাকি ডিম?

করিমোন হাবা মেরে যায় এবারে। যেন প্রশ্নটা বুঝতেই পারেনি এমন ভাবে বসে থাকে সে। মস্তবারী বুড়ো ব্যস্ত হয় এবারে — অ মোন, বল? অ মোন বল?

তার আরও পরে কিছু প্রশ্ন করে করিমোনের হাঁটন- চলন, মাথার চুল, হাতের আঙুলের পায়ের গোছা সব পইপই করে খুঁটে দেখল মুরুব্বিরা’

গদ্যের এই অংশটুকু তুলে ধরার একটাই কারণ- কিভাবে সমগ্র বাস্তব জীবনের চিত্র, বলা ভালো, মেয়েদের বিয়ের জন্য একটা মেয়েকে তারই বাবার সামনে গ্রামের মুরুব্বিদের অস্বাভাবিক ও অস্বস্তিকর প্রশ্ন, এমনকি একটা মেয়ের চলন, গড়ন কোনকিছুই গ্রামীণ অন্ত্যজ মানুষের জীবনযাত্রায় বাদ যায় না, যা লুৎফর রহমান তাঁর নিজস্ব সুচারু গদ্যশৈলীতে সুস্পষ্ট ভাবে অন্ত্যজ জীবনের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এক একটা গল্প এক এক ভাবে তাঁর নিজস্ব চেতনার দরজা পরতে পরতে খুলতে খুলতে এগিয়েছে।

ঘটনাপ্রবাহ, গদ্যশৈলীর সুনিপুণ দক্ষতা ,অন্ত্যজ মানুষের ভাষা, তাদের জীবনযুদ্ধ কে তুলে ধরে লুৎফর রহমান রাষ্ট্র তথা সমাজের বুকে গরম শলাকার ছাপ রেখেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় এই বই “নিশিপালনের প্রহরে”

যে বই পড়তে গিয়ে নিবিষ্ট পাঠকের রোম খাঁড়া হয়ে উঠেছে, যে বই মাত্র একুশ বছর বয়সে কী ভাবে লেখা সম্ভব, এই চিন্তা করতে গিয়ে নিবিষ্ট কোনও পাঠককে অবশ্যই আশ্চর্য হতে হয়।

লুৎফর রহমান শুধুই একজন লেখক, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক নন! তিনি নিজেই তাঁর শানিত অস্ত্র; তিনি নিজেই এক পৃথক, অনন্য সাহিত্যধারা, যাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দী লুৎফর রহমান নিজেই!

আমার অনেক অভিনন্দন, প্রণাম এই যুগান্তকারী স্রষ্টাকে যাঁকে পরিমাপ করার ধৃষ্টতা আমার নেই।

অথচ এমন অমায়িক, অমলিন, বড় আপনার জন আমার দেখা প্রাবন্ধিক অধ্যাপক চিন্ময় গুহ র পর এই মানুষ লুৎফর রহমান।

যাঁরা ওঁকে জানেন, চেনেন তাঁরা আশা রাখি আমার সাথে সহমত হবেন।

বিশেষ ভাবে আমার আন্তরিক ভালোবাসা সঞ্চিতা সান্ন্যাল দিদি কে, যাঁর জন্য আমার আজ এই বিশেষ ধরনের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়, আমার ভালোবাসার দেশ

ও ভাষার কাছে আরও একবার ফিরে যাওয়া, লুৎফর দাদার ‘নিশিপালনের প্রহরে’ পড়ার মধ্যে দিয়ে।

অভিনন্দন আরও একবার প্রকাশক ধানসিড়ি প্রকাশন কে যাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য এই বই ফুরিয়ে গিয়েও আবারও পাঠকের কাছে পৌঁছেছে।”

পড়ার ইচ্ছা তীব্র হল ৷ মূল লেখায় যাবার আগে এই ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিশিয়েশন অনেকটাই প্রিঅ্যাম্বল টাইপের ! সত্যি, কতটা নিবিড় ভালোবাসার ফসল আপনার এই লেখাটি !

এক বাঙ্ময় পাঠানুরাগ।হ্যাঁ,সঞ্চিতা সান্যালের মাধ্যমে আমিও পরিচিত হই এই দরদী মন অনন্য শিল্পী লুৎফর রহমানের সাহিত্য সম্ভারের সঙ্গে।

এইসব ভালোবাসার রাখি সংগ্রহে আর পাঠে যেন জেগে থাকে আমাদের প্রতিদিনের প্রীতি গণবন্ধন।