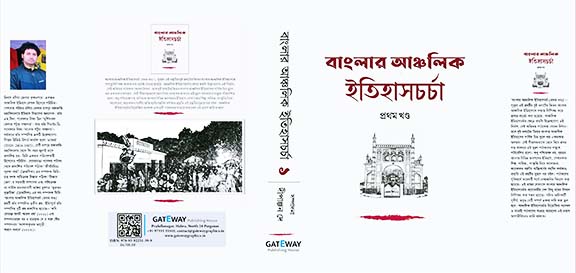

‘বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা (প্রথম খণ্ড)’— সুবৃহৎ এই গ্রন্থটির দুই মলাটের ভিতর বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসকে সযত্নে লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে কতটা উল্লেখযোগ্য এই নির্মাণ, সেই অভিমত পাঠকেরা দেবেন নিশ্চয়। তবে দুই মলাটের ভিতর বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা একপ্রকার অসম্ভব। সেই সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে প্রথম খণ্ড আকারে এই মুদ্রণ পাঠকদের সম্মুখে পরিবেশিত হলো। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন জনপদের ইতিহাস, সেখানকার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা, কয়েকজন বরণীয় ব্যক্তিবর্গের বহুবিধ কর্মকাণ্ড প্রভৃতি এই গ্রন্থটির মুদ্রণে ধরা রইল। পাঠকদের সুবিধার্থে কয়েকটি পর্বে লেখাগুলির বিন্যাস করা হয়েছে। এই গ্রন্থের শেষাংশে বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় প্রয়োজনীয় বেশ কিছু গ্রন্থের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। যদিও তালিকাটি সুদীর্ঘ, তবুও সেটি সম্পূর্ণ একথা দাবি করা ভুল হবে। আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় নিয়োজিত গবেষক ও আগ্রহী পাঠকদের সাগ্রহে আমাদের এই প্রয়াস আগামীদিনেও জারি থাকবে।

‘বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা (প্রথম খণ্ড)’ গ্রন্থটিতে শুভেচ্ছাভিনন্দন লিখেছেন— পুরাণবিদ প্রখ্যাত সাহিত্যিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। প্রাককথনে সস্পাদক দীপাঞ্জন দে গ্রন্থটি নির্মাণের হাল-হকিকত বর্ণনা করেছেন। প্রকাশকের কথায় গেটওয়ে পাবলিশিং হাউসের পক্ষ থেকে তন্ময় ধর এই বৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রণের পটভূমি উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের সূচি পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। ‘স্মৃতিচারণ’ পর্বে রয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা— সুধীর চক্রবর্তী-এর ‘মনে পড়ে’, গৌরীশংকর সরকার-এর ‘সেকালের এক অধ্যাপকের কাহিনি’ এবং ভারতী দাস-এর ‘অনন্য শিক্ষক রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য আচার্য ক্ষুদিরাম দাস’। গ্রন্থের ‘ক্ষেত্রানুসন্ধান’ পর্বে রয়েছে— অশোককুমার দত্ত-এর ‘শান্তিপুরের খেউড়গান’, রামকৃষ্ণ দে-এর ‘বড়ো আন্দুলিয়ার গদাধরের মেলা’, প্রকাশ দাস বিশ্বাস-এর ‘অ্যাডাম রিপোর্টে মুর্শিদাবাদের শিক্ষাচিত্র, সঞ্জিত দত্ত-এর ‘নদিয়ার লোকযান’, রতনকুমার নাথ-এর ‘মাটিয়ারির অম্বুবাচির মেলা’, মনোশান্ত বিশ্বাস-এর ‘ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে নদিয়ার নারীদের অবদান’, কাবেরী ইন্দ্র-এর ‘অন্ধকার থেকে আলোর বৃত্তে সতীদাহ থেকে স্ত্রীশিক্ষা-প্রসঙ্গ শান্তিপুর’, পলাশচন্দ্র মোদক-এর ‘১৯৪৭ পরবর্তী জলপাইগুড়ি ও উদ্বাস্তু সংকট’, সুজিতকুমার বিশ্বাস-এর ‘ভক্তি ও বিশ্বাসের মিশেল ঢেলাইচণ্ডীর মেলা’, অভিজিৎ পাল-এর ‘ইতিহাসের ঢিবি খুঁড়ে আমঘাটা-গঙ্গাবাস’, তন্ময় দে-এর ‘নীলবিদ্রোহ— ভারতীয় কৃষি ও কৃষকের মুক্তিসংগ্রাম’, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত-এর ‘চৈতন্য চন্দ্রোদয় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদান্তচর্চা’, দেবদুলাল কুণ্ডু-এর ‘বাংলার লোকাচারে ছলন রূপে মাটির হাতি-ঘোড়ার ব্যবহার’, বটুকৃষ্ণ হালদার-এর ‘কেমন আছেন সুন্দরবনের আদিম অধিবাসী মৌলিরা’, মৌসম সামন্ত-এর ‘বিষ্ণুপুরের ইতিহাস’, সুমনা সাহা-এর ‘প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর ও আজকের তমলুক— সমীক্ষার আলোকে’, অর্পণ মণ্ডল-এর ‘অগ্নিযুগের ইতিহাসের সাক্ষী জৈন পুরাক্ষেত্র অম্বিকানগর’, রাহুল ঘোষ-এর ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বোলপুরের বিপ্লবীদের অবদান’ এবং অমিতাভ দাস-এর ‘শান্তিপুরে একদিন’।

গ্রন্থের ‘চরিত্রালাপ’ পর্বে রয়েছে এই লেখাগুলি— আবুল আহসান চৌধুরী-এর ‘লালন— সমাজমনের স্বরূপ’, শতাব্দী দাশ-এর ‘নদিয়া জেলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার’, সম্পদনারায়ণ ধর-এর ‘বিস্মৃত বিপ্লবী বসন্তকুমার বিশ্বাস ও তাঁর বিচার প্রহসন’, সাগরময় অধিকারী-এর ‘জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি-ঊষাগ্রামের রূপকার গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী’, শিবনাথ চৌধুরী-এর ‘কাঙাল হরিনাথ-একটি আন্দোলনের নাম’, অমৃতাভ দে-এর ‘কবিকর্মী দেশব্রতী বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়’ এবং সতীনাথ ভট্টাচার্য-এর ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার পাঁচ স্বজন’। গ্রন্থের ‘কৃষ্টিকথা’ পর্বে রয়েছে— সুশোভন অধিকারী-এর ‘কৃষ্ণনগরের শিল্পকলা— একটি অগোছালো ভাবনা’, পার্শ্বনাথ রায়চৌধুরী-এর ‘কৃষ্ণনগরের সাহিত্য-সংস্কৃতি’, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ‘অক্ষরবৃত্ত’, সৈকত মণ্ডল-এর ‘মৃৎশিল্পকেন্দ্র নতুনবাজার রথতলা ও কুমোরপাড়া ষষ্ঠীতলার প্রান্তিক অবস্থান’ এবং দেবেশ মজুমদার-এর ‘বিজয়তোরণ— এশিয়ার বিরলতম স্থাপত্য’।

গ্রন্থের ‘অঞ্চলকথা’ পর্বে রয়েছে এই লেখাগুলি— দীপককুমার দাঁ-এর ‘জনসংখ্যার নিরিখে জনপদ গোবরডাঙা’, বিদ্যুৎ হালদার-এর ‘কৃষ্ণনগর-যেমন দেখেছি, যেমন দেখছি’, ইনাস উদ্দীন-এর ‘কৃষ্ণনগরে কাজি ও গ্রেস কটেজ’, সুভাষ বিশ্বাস-এর ‘নদিয়া জেলার ঐতিহাসিক পটভূমি’, গৌতম চট্টোপাধ্যায়-এর ‘রানাঘাট-এর সুখপাঠ্য ইতিশ্রুতি’, দূর্বাদল দত্ত-এর ‘নদিয়াবাসীর স্মৃতিসত্তায় দেশভাগ’, নীলাঞ্জন কর-এর ‘নবদ্বীপের সাতকাহন’, আকাশ পরামাণিক-এর ‘সাঁকরাইল জমিদার বাড়ি’, শাশ্বতী রায়-এর ‘ক্লাইভ হাউস: এক রহস্যময় অতীত’,

শুভাশিস ঘোষ-এর ‘শিল্পশহর বজবজকে গৌরবান্বিত করেছে কোমাগাতামারুর বীরগাথা’, অসিতকুমার পাল-এর ‘ভাস্কর পণ্ডিতের দুর্গাপূজা’, তানিয়া ব্যানার্জী-এর ‘মারাঠা ডিচ এক লুপ্ত খালের কাহিনি’, রাই পারমিতা আইচ-এর ‘জন্মস্থানের গল্প’, শাশ্বতী দাস-এর ‘সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার’, সৌমিক ঘোষ-এর ‘রাজা নেই তবু বিখ্যাত শ্রীরামপুরের রাজবাড়ি’, অঙ্কিতা মজুমদার-এর ‘চকদিঘি বাগানবাড়ি ও বড়বাড়ির ইতিবৃত্ত’, রঞ্জনা বসু-এর ‘নদিয়ার ইতিহাসে কৃষ্ণনগরের ভূমিকা’, অমিত মজুমদার-এর ‘ভাণ্ডির বনের ইতিকথা’, অংশুদেব-এর ‘দক্ষিণ ২৪ পরগনার গৌরব বারুইপুর’, তন্দ্রা সরকার-এর ‘জঙ্গীপুর-এর ইতিকথা’, হরিপদ রায়-এর ‘প্রাক্-স্বাধীনতাকালে দেশীয় রাজ্য কোচবিহার’, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়-এর ‘শ্যামনগর অঞ্চলের নাম, কিংবদন্তি ও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা’, স্বপ্না দত্ত চৌধুরী-এর ‘বিভবে বৈভবে গড়িয়া’, সুমিতা চক্রবর্তী-এর ‘গড় মান্দারণের কথা’, সুনীল কর্মকার-এর ‘হেতমপুরের ইতিহাস’, সবিতা বিশ্বাস-এর ‘নদিয়া জেলার ইতিহাস’, তুষার ভট্টাচার্য-এর ‘পৌনে চারশো বছরের প্রাচীন ঐতিহাসিক কাশিমবাজার বন্দর— ‘নদী’র মৃত্যু বৃত্তান্ত’, দেবপ্রসাদ মুখার্জী-এর ‘বাংলার গুপ্ত বৃন্দাবন বিষ্ণুপুর’, শীর্ষেন্দু গায়েন-এর ‘যেখানে ইতিহাস সমাহিত’, সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ‘ইতিহাসের আলোকে নদিয়া’ এবং মনোজ দাস-এর ‘একচক্রর ইতিবৃত্ত’। সব মিলিয়ে মোট ৬৫টি প্রবন্ধ রয়েছে গ্রন্থটির মধ্যে। আর সবশেষে রয়েছে একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি, যেখানে বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার উপর প্রকাশিত জেলাভিত্তিক গ্রন্থতালিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাসের লেখক গবেষকেরা তাদের গবেষণার সুবিধার্থে এই গ্রন্থপঞ্জি ব্যবহার করবেন নিশ্চয়।

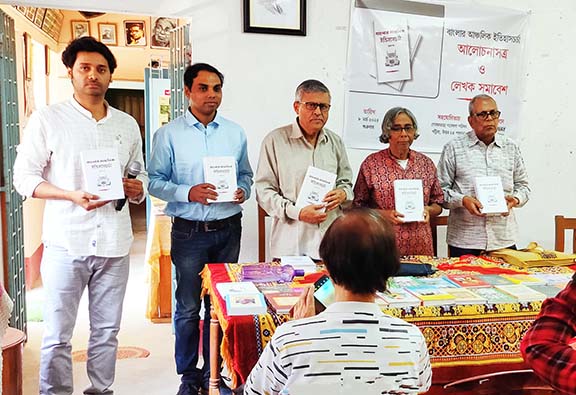

৮ মার্চ ২০২৪ (শুক্রবার) আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদে বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা বিষয়ক এক আলোচনাসত্র ও লেখক সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হলো ‘বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা (প্রথম খণ্ড)’। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১ জানুয়ারি, ২০২৪ হওয়ায়, ইতিপূর্বে ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা থেকে পাঠকেরা অনেকে বইটি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়া বাকি ছিল। সেই কারণে প্রকাশনা সংস্থার পক্ষ থেকে ৮ মার্চ বইটি প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল গেটওয়ে পাবলিশিং হাউস। আর অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল উত্তর ২৪ পরগনার পরিবেশ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকার সংগ্রহালয় গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ।

গেটওয়ে পাবলিশিং হাউসের কর্ণধার তন্ময় ধর এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এবং সভামুখ্য হিসেবে বিশিষ্ট লেখক সাগরময় অধিকারীকে মঞ্চে আহ্বান করেন। তাঁর সঙ্গে এদিন অনুষ্ঠানমঞ্চে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক ও সংগঠক দীপককুমার দাঁ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক মুক্তমঞ্চ ‘শিকড়ের সন্ধান’-এর আহ্বায়ক মণিমোহন ধর। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় স্কুলছাত্র সপ্তর্ষি ধরের কণ্ঠে সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘দেশলাই কাঠি’ কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট গায়ক প্রবীর হালদার। তাঁর কণ্ঠে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রসংগীত—

“আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি,

আমি শুনব বসে আঁধার-ভরা গভীর বাণী॥”

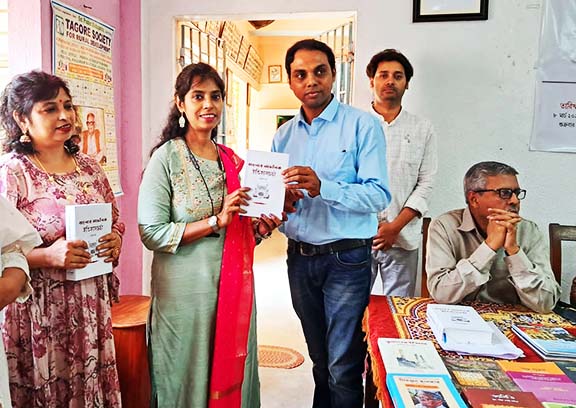

এরপর অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের কর্ণধার দীপককুমার দাঁ। তিনি বাংলা ভাষায় বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসকে তুলে ধরার এই প্রয়াসকে কুর্ণিশ জানিয়ে সভায় আগত সকল ব্যক্তিদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য স্বাগত জানান। বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসের উপর এই সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রকাশক হলো উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার গেটওয়ে পাবলিশিং হাউস। আপাতত ‘প্রথম খণ্ড’ হিসেবে তারা এই বৃহৎ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন, যার মুদ্রিত মূল্য ৭০০ টাকা। ‘বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা (প্রথম খণ্ড)’ গ্রন্থটির সম্পাদক তাঁর বক্তব্য রাখার সময় এই গ্রন্থ নির্মাণের পশ্চাৎপট সকলের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরেন। প্রকাশক এই বৃহৎ গ্রন্থ নির্মাণে স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা দেখিয়েছেন বলে, সম্পাদক এদিন তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ ব্যক্ত করেন। সাহিত্যিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী এবং শিল্পী সুশোভন অধিকারীর প্রতি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। পাশাপাশি এই গ্রন্থ নির্মাণে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন সম্পাদক তাঁদের কথা উল্লেখ করেন এবং পঁয়ষট্টিজন প্রবন্ধ লেখকের লেখাগুলির বিশ্লেষণ করেন। সম্পাদক এদিন সভমঞ্চ থেকে কবি রামকৃষ্ণ দে এবং লেখক সম্পদনারায়ণ ধরের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রন্থ নির্মাণে তাঁদের বিশেষ ভূমিকার কথা স্বীকার করে নেন। এরপর সেই মহেন্দ্রক্ষণ আসে, যখন গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিকভাবে আবরণ উন্মোচিত হয়। সাগরময় অধিকারী, দীপককুমার দাঁ এবং মণিমোহন ধরের হাত দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ পায়। তাঁদের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থটির প্রকাশক তন্ময় ধর এবং গ্রন্থের সম্পাদক দীপাঞ্জন দে।

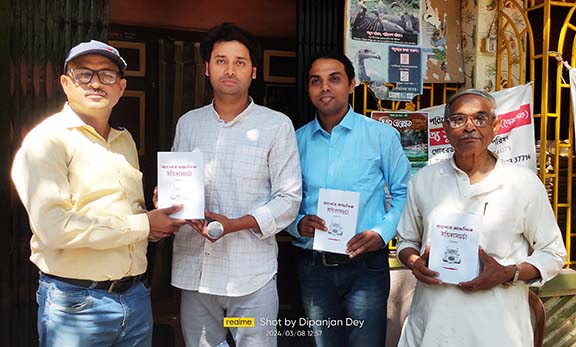

এরপর এদিনের সভামুখ্য সাগরময় অধিকারী তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সমকালীন লেখক ও পাঠক সমাজ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। বহু বিশিষ্টজন এদিনের লেখক সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। গোবরডাঙা রেনেসাঁ ইনস্টিটিউট-এর বর্তমান সভাপতি সুনীল বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে আগামীতে ‘বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা’-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাখেন। সমাজসেবী মোহর মণ্ডল সীমান্তবর্তী এলাকার সমস্যাগুলিকে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। উত্তর ২৪ পরগনার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মৃণালকান্তি সরকার দুই মলাটের ভিতর বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসকে সযত্নে লিপিবদ্ধ করার এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। এরপর প্রকাশনা সংস্থার পক্ষ থেকে সকল লেখকের হাতে গ্রন্থের সৌজন্য সংখ্যা তুলে দেওয়া হয় এবং লেখকদের থেকে বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান মতামত শুনে নেওয়া হয়। লেখকদের মধ্যে থেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা এদিন ব্যক্ত করেন অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, সুজিতকুমার বিশ্বাস, দেবদুলাল কুণ্ডু, শুভাশিস ঘোষ, সবিতা বিশ্বাস, তানিয়া ব্যানার্জী, রাই পারমিতা আইচ, শাশ্বতী রায় এবং সুমিতা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে আগত অভ্যাগতরা বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি আগামীদিনে বিশেষ জায়গা করে নেবে বলে মনে করেন। অনুষ্ঠানস্থল থেকে অনেকে বইটি সংগ্রহ করেন। এদিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন দীপাঞ্জন দে। লেখক মণিমোহন ধরের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

লেখক: সম্পাদক, ‘বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা (প্রথম খণ্ড)’।