একজন চিন্তক অথবা ধীসম্পন্ন মানুষ তো বটেই যে কোন আটপৌরে সাধারণ মানুষের মনেও এ প্রশ্নটির উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম মানুষটির ঠোঁট থেকে সর্বপ্রথম কোন শব্দটি নির্গত হয়েছিল — “উহ্!” “মা” অথবা “বাবা” না কী অন্যকিছু? কিংবা মানুষ কোন বস্তুটির স্বাদ প্রথম গ্রহণ করেছিলো — নোনতা নাকি মিঠে? সভ্যতার প্রথম মানুষটির অবস্থান যদি সাগরের পাড়ে হয়ে থাকে তাহলে হয়তো উত্তর হবে — নোনতা, আর যদি অরণ্যউদ্যানে হয়ে থাকে তাহলে ধরে নেয়া যায় ফলমুলের মিষ্টি স্বাদই তার প্রথম আস্বাদন করার কথা। চিন্তাশীল মানুষের মনে এরকম হাজার এলোমেলো প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু এর কোন সদ্উত্তর নেই। তবে ইতিহাসে প্রথম লিখিত কী বই রচিত হয়েছে, সেটা কিন্তু আমরা জানি। সেটি আবার কোন এলেবেলে ধরনের বই নয়, রীতিমতো মহাকাব্য, যার নাম — গিল্গামেশ।

রীতিমতো মহাকাব্য, যার নাম — গিল্গামেশ।

গিলগামেশ, পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাকাব্য। ধারণা করা যায় আনুমানিক খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় দু-হাজার বছর আগে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে এই মহাকাব্যটি লিখিত হয়েছিল। যা ইলিয়াড ও ওডিসি লিখিত হওয়ারও প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে রচিত হয়েছিল। এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু প্রাচীন নগরী উরুকের রাজা, গিলগামেশ ও তার বন্ধু এনকিদুকে ঘিরে। এই উপন্যাসটি পাঠ করে অনেকেরই হয়তো মনে হবে এটার নাম গিল্গামেশ কেন? কারণ এই মহাকাব্যটির ঘটনা উরুক রাজ্যের রাজা গিল্গামেশ ও তার প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধু এন্কিদুর কে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। আমার মতে মহাকাব্যটির নাম বরং হওয়া উচিত ছিল “গিল্গামেশ ও এন্কিদু”। গিল্গামেশ ও এন্কিদু শব্দ দুটিও সুমেরীয়। গিল্গামেশ মানে ‘পিতা’ বা ‘পুরুষশ্রেষ্ঠ’ আর এন্কিদু অর্থ হচ্ছে- ‘নলখাগড়া বনের রাজা’। অতএব উপাখ্যানটির নাম — ‘পুরুষশ্রেষ্ঠ ও নলখাগড়া বনের রাজা’ হলেও মন্দ হতো না।

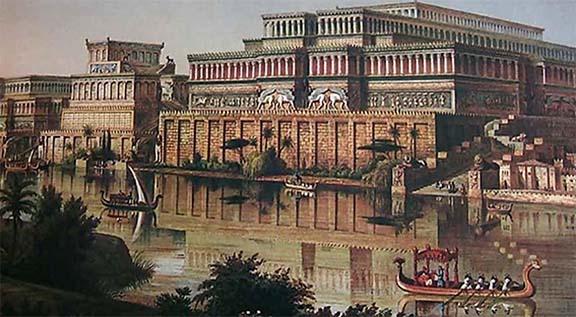

সে যাই হোক — ১৯ শতকের মধ্যভাগে উত্তর ইরাকের মসুল শহরের কাছাকাছি আবিষ্কৃত হয় হারিয়ে যাওয়া এক শহরের ধ্বংসাবশেষ। এই শহরের নাম নিনেভেহ। অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী।

রাজা আশুরবানিপালের হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন গ্রন্থাগার।

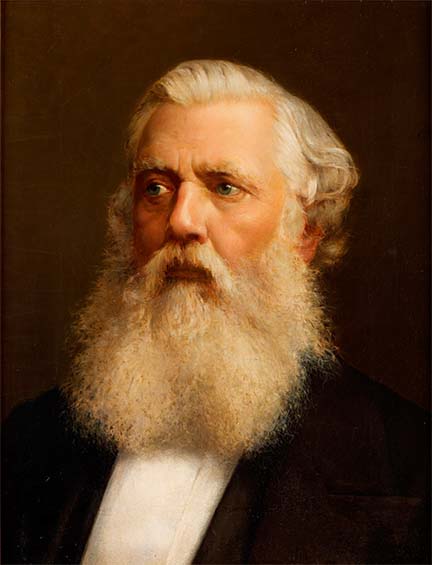

১৮৪৯ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক অস্টিন হেনরি লায়ার্ড (Sir Austen Henry Layard) আবিষ্কার করে ফেললেন অ্যাসিরীয় রাজা আশুরবানিপালের (Ashurbanipal) হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন গ্রন্থাগার।

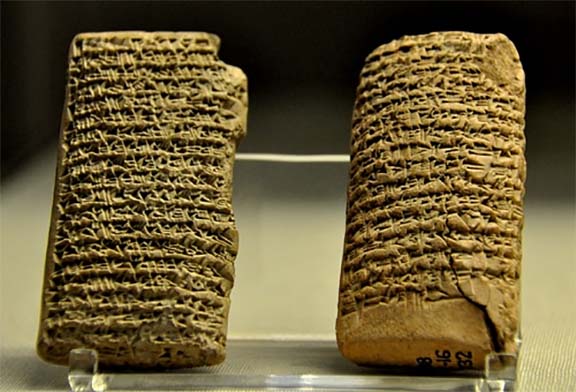

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের তথ্যানুযায়ী, এই আবিষ্কারের ফলে ৩০,০০০ ট্যাবলেট (পাথরখণ্ড) উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এসব পাথরখণ্ডের ১২টি ট্যাবলেট মিলে লেখা হয়েছে গিলগামেশ মহাকাব্য। যার ১১তম খণ্ডে লেখা আছে মহাপ্লাবন-এর কথা।

যেহেতু তখন কাগজ আবিষ্কৃত হয়নি, ফলে কাগজের উপরে কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। মেসোপটেমিয়ায় পাথরও ছিল না যে লোকজন তার উপরে কিছু খোদাই করে লিখবে। মেসোপটেমিয়াবাসীগণ অন্য পন্থা অবলম্বন করেছিল। এঁটেল মাটির তৈরি তক্তিতে তারা ছুঁচলো কাঠি দিয়ে দাগ কেটে কেটে লিখত। এই লিপির নাম বাণমুখ বা কীলক লিপি, ইংরেজিতে বলে কিউনিফর্ম। সর্বমোট ১২টি তক্তির উপরে বাণমুখ লিপিতে কাব্যটি লিপিবন্ধ হয়েছিল। যে ভাষায় গিল্গামেশ রচিত তার নাম : আক্কাদীয়। এই ভাষাটি মেসোপটেমিয়া ভূখণ্ডে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের দিকে প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর প্রাচীনতম লেখ্য ভাষা সুমেরীয় থেকেই এর উৎপত্তি এবং দুই সহস্র খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তা সারা মেসোপটেমিয়ার লোকজনদের মুখের ভাষারূপে চালু ছিল।

১২টি তক্তির উপরে বাণমুখ লিপিতে কাব্যটি লিপিবন্ধ

গিল্গামেশ কিন্তু কোনো একজন মানুষের রচিত নয় বলেই মনে করা হয়। হায়াৎ মামুদ ‘গিল্গামেশ’ নামে এই মহাকাব্যটির একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন। সেটার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন— কে রচনা করেছিলেন এই উপাখ্যান, আমরা জানি না। জানা সম্ভবও নয়, কেননা কোনো একজন ব্যক্তি বা কবি তো এর রচয়িতা নন। লোকের মুখে মুখে বহু পুরুষ ধরে বংশপরম্পরায় যুগে যুগে গিল্গামেশকে নিয়ে অজস্র কাহিনী প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের কাছাকাছি কোনো একসময়ে তা সর্বপ্রথম ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কোনো একজন লোক যে একা বসে বসে লিখেছিলেন, তা মনে হয় না। বহু সময় ধরে বহু ব্যক্তি ঐ কাজ সমাধা করেছিলেন হয়তো। লেখক হায়াৎ মাসুদের এই ধারণার কারণ সম্ভবত গিল্গামেশ আদতে কে লিখেছেন সে বিষয়ে সমস্ত পান্ডুলিপিতে তার কোন উল্লেখ নেই।

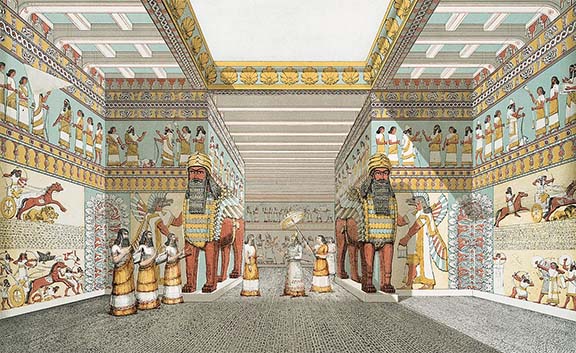

কিংবদন্তি অনুসারে গিল্গামেশ উরুক রাজ্যে প্রায় ১২৬ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি এতোটাই বিখ্যাত ছিলেন যে, তাকে নিয়ে বিস্তর গল্প, উপকথা জন্মলাভ করেছিল। আধুনিক ইরাকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস যথাক্রমে দজলা ও ফোরাত নামেও পরিচিত। এই টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় প্রাচীনকালে কয়েকটি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল; সভ্যতাগুলো একত্রে ‘মেসোপটেমীয় সভ্যতা’ নামে পরিচিত। ‘সুমেরীয় সভ্যতা’ এই মেসোপোটেমীয় সভ্যতারই অংশ। ‘মেসোপটেমিয়া’ একটি গ্রিক শব্দ-যার অর্থই হলো দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। আর দুই নদী বলতে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মেসোপটেমীয় সভ্যতার অগ্রদূত ছিল সুমেরীয় জাতি।

গিল্গামেশ উপাখ্যানটিতে দেবতা, স্বর্গ-মর্ত্য-নরক ও অমরত্বের সন্ধান ইত্যাদি বিষয়গুলো উঠে এলেও, এই মহাকাব্যের মূল কথা একজন রাজা ও বনমানবের মানুষ হয়ে ওঠা নিয়ে। বন্ধুত্বের জন্য মৃত্যুকে পরাজিত করার প্রচেষ্টা নিয়ে। কিন্তু মৃত্যুকে কি আদৌ পরাজিত করা যায়? মানুষ কি সত্যি সত্যি পেতে পারে অমরত্ব?

উরুক রাজ্যের রাজা গিল্গামেশ খুব যে মন্দ মানুষ ছিলেন তা কিন্তু নয়। তিনি প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বিধানে যথেষ্ঠ ভূমিকা রাখতেন। বহিঃশত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য শহরের চারপাশে এক বিশাল প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু রাজার সবচেয়ে বড় দোষ ছিল তার স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালীপনা। এই কষ্ট ও দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রজারা দেবতা আনুর শরণাপন্ন হলো।

গিল্গামেশকে প্রজারা যে ঘৃণা করত তা নয়, শুধু একটা বিষয় তারা বুঝতে পেরেছিল যে, রাজার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তাঁর বড়ো অহঙ্কার। নিজেকে তিনি অপরাজেয় মনে করছেন; আর সেজন্যই উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় বোধ তাঁর মধ্যে থেকে নির্বাসিত না। গিল্গামেশের সর্বনাশ বা ধ্বংস তাদের কাম্য নয়, তারা শুধু চাইছিল-রাজার একটা উচিত শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন।

দেবতা আনু গিল্গামেশকে শাস্তি দিতে দায়িত্ব দিলেন আরুরুকে। কারণ আরুরুই একতাল মাটি থেকে মানুষ তৈরি করেছিলেন তাই তাকেই তৈরি করতে হবে গিল্গামেশের প্রতিদ্বন্দ্বী। আরুরু ঠিক গিল্গামেশের মতো করে তৈরি করলেন এক বনমানুষ। এন্কিদু। পার্থক্য বলতে, এন্কিদুর সারা শরীর পশুদের মতো লোমে ঢাকা। তাকে তিনি অরণ্যে পাঠিয়ে দিলেন। প্রকৃতি ও পশুদের সঙ্গে, সবার চোখের আড়ালে বড় হতে লাগল এন্কিদু। এন্কিদুকে প্রথম দেখতে পান এক শিকারী। এরকম অদ্ভুত প্রাণী দেখে ভয় পেয়ে যান তিনি। তবে বুঝতে পারেন, প্রাণীটি মানুষ। কিন্তু সে তার নিজের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন নন।

এ খবর পৌঁছে গিল্গামেশের কাছে। রাজা কিন্তু প্রথমে এসব খবর কানে তুললেন না। ঠিক বিশ্বাসও করলেন না। তবু একটা উপায় বাতলে দিলেন- শহরের সবচেয়ে সুন্দরী নটী শ্যামহাটকে পাঠানো হোক এন্কিদুর কাছে। শ্যামহাটের রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ে যাবে এন্কিদু। আর তখনই ভুলিয়েভালিয়ে শহরে নিয়ে এসে বন্দি করা হবে তাকে।

ঠিক তা-ই হলো। এন্কিদু চলে এল শহরে। জানতে পারলেন গিল্গামেশের অত্যাচারের কথা। বিয়ে করতে চাচ্ছিল এক লোক। নববধূর বিষয়ে তিনি জানালেন এন্কিদুকে। বললেন, বিয়ের আগে কুমারী মেয়েকে রাজার কাছে রাখতে হয় কিছুদিন। সেজন্যই তিনি বাধ্য হয়ে যাচ্ছেন উরুকে। সব শুনে এন্কিদুও এলেন উরুকে। মুখোমুখি হলেন গিল্গামেশের। প্রচণ্ড এক লড়াই বেঁধে গেল তাদের মধ্যে। একসময় তারা দুজনেই বুঝলেন, দেখতে তারা প্রায় একরকম। সাহস ও বীরত্বেও তাই। লড়াই থেমে গেল, হয়ে গেল বন্ধুত্ব। যে বন্ধুত্বের জন্য গিল্গামেশ পাড়ি দেবেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে, পেরিয়ে যাবেন মৃত্যুসায়র। জানতে পারবেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্যটির কথা।

যাই হোক, বন্ধু এন্কিদুকে নিয়ে গিল্গামেশ বের হলেন অভিযানে। দৈত্য হুম্বাবাকে হত্যা করে তিনি নিজের কীর্তি রেখে যেতে চান। এই দৈত্যকে অরণ্য রক্ষায় নিয়োজিত করেছিলেন দেবতারা। গিল্গামেশ সেসবের পরোয়া করলেন না। দেবী মায়ের সাহায্যে সূর্যদেবের আশীর্বাদ আদায় করে নিলেন। হত্যা করলেন হুম্বাবাকে।

এ সময় দেবী ইশরাত তাকে বিয়ের প্রস্তাব ও প্রলোভন দেখান। দেবীকে যাচ্ছেতাইভাবে অপমান করেন গিল্গামেশ। ক্ষুদ্ধ ইশরাত বাবা, দেবরাজ আনুর কাছে গিয়ে স্বর্গীয় ষাঁড় চাইলেন গিল্গামেশকে শায়েস্তা করার জন্য। গিল্গামেশ একা কতটা করতে পারতেন, তা জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু ষাঁড় যখন গিল্গামেশকে আক্রমণ করছিল, সেই ফাঁকে বুদ্ধি করে এন্কিদু ঠিকই হত্যা করল স্বর্গীয় ষাঁড়কে। প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত দেবতারা গিল্গামেশকে শাস্তি দেয়ার জন্য তার সবচেয়ে পছন্দের মানুষটিকে সরিয়ে নিতে চাইলেন। মারা গেল এন্কিদু।

এন্কিদুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গিল্গামেশ মহাকাব্যের প্রথম পর্ব শেষ হলো। শুরু হলো দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে প্রিয় বন্ধুকে পুনর্জীবিত করতে গিল্গামেশ অভিযানে বের হলেন। তিনি শুনেছেন, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে থাকেন উৎনাপিশতিম। জ্ঞানী এই বৃদ্ধ মহাপ্লাবনেও মারা যাননি। তিনি নাকি জানেন অমরত্বের রহস্য। যে করেই হোক, তার কাছ থেকে এই রহস্য জানতে হবে। বাঁচিয়ে তুলতে হবে এন্কিদুকে।

শুরু হলো গিল্গামেশের যাত্রা। বিশাল অরণ্য, পাতাল থেকে শুরু করে আকাশ ছোঁয়া মাশুপর্বত পেরিয়ে তিনি পৌঁছালেন মৃত্যুসায়রের পাড়ে। অসম্ভবকে সম্ভব করল গিল্গামেশ। হাজির হলো উৎনাপিশতিমের কাছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক অস্টিন হেনরি লায়ার্ড

জ্ঞানী বৃদ্ধ তাকে জানালেন, মৃত্যু থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। মহাপ্লাবনের সময় দেবতা এয়ার দয়ায় তিনি বেঁচে গেছেন। আর কিছু না। শোকে কাতর গিল্গামেশকে দেখে মায়া হলো উৎনাপিশতিমের স্ত্রীর। স্বামীকে তিনি তিরস্কার করলেন। সেজন্যই, উৎনাপিশতিম সত্যিটা জানালেন গিল্গামেশকে। মৃত্যুসায়রের তলায় গায়ে কাঁটাযুক্ত একধরনের লতা আছে, জীয়নলতা। এই লতাই পারে মানুষকে অমরত্ব দিতে।

গিল্গামেশ উদ্ধার করলেন সেই জীয়নলতা। তারপর পা বাড়ালেন উরুকের পথে। বন্ধুকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন, দেবেন অমরত্ব।

পথে, এক দীঘির পাড়ে জীয়নলতা রেখে গোসল করতে নামলেন গিল্গামেশ। এতদিনের ক্লান্তি ধুয়ে গেল শীতল জলে। আর, সেই ফাঁকে এক সাপ এসে খেয়ে গেল জীয়নলতা। গিল্গামেশ গোসল সেরে উঠে দেখেন, সাপের মৃত খোলস পড়ে আছে দীঘির পাড়ে। আর, জীয়নলতা খেয়ে নবযৌবন নিয়ে চলে গেছে সেই সাপ।

জীয়নলতা হারিয়ে ক্লান্ত ও বিদ্ধস্ত গিল্গামেশ রওনা হলেন তার নিজ রাজ্যের উদ্দেশ্যে। নগরপ্রবেশের পথে তোরণদ্বারে দেখা হল এক অন্ধ ব্যক্তির সঙ্গে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আচ্ছা ভাই, তুমি কি এন্কিদুর নাম কখনো শুনেছ? ‘এন্কিদু? সে কে?’ মাথা নাড়ে অন্ধ মানুষটি। বুক ঠেলে কান্না উঠে আসতে চায় গিল্গামেশের। হায় রে, তার কথা কারো কি মনে নেই। শুধু মনে রেখেছেন তিনিই। ‘কেন? জান না এন্কিদু কে ছিলেন?’ গিল্গামেশ প্রাণপনে চেষ্টা করেন অন্ধ লোকটিকে সবকিছু মনে করিয়ে দিতে। কিন্তু কোনোই ভাবান্তর হয় না তার। সে বলে : ‘হবেও-বা। মরে গেলেই তো হারিয়ে গেল। যা হারিয়ে যায় তাকে আগলে কতক্ষণই-বা বসে থাকি বল? আর বসে থেকে লাভও তো নেই।’

গিল্গামেশ বিস্ফারিত চোখে লোকটিকে উদ্দেশ্য করে পুনরায় বললেন- গিল্গামেশকে চেন তুমি? লোকটি গিল্গামেশের চেয়েও দিগুন আশ্চর্যান্বিত কণ্ঠে বলল- আলবাৎ চিনি। তিনি যে আমাদের নৃপতি। তাকে চিনবো না? তারপর তিনি রাজার তৈরি প্রাচীর বেষ্টনীর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। রাজ্যের সুখ ও সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করলেন। রাজার জয়গান গাইলেন উদ্বাত্ত্ব কণ্ঠে। গিল্গামেশ দির্ঘ্য নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবলেন মানুষের অমরত্ব লাভ হয়তো সম্ভব নয় কিংবা কোন মানুষই চিরকাল বেঁচে থাকে না। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মে। মানুষ বেঁচে থাকে তার কীর্তিতে।