—আল মাহমুদ, তোমাকে সামান্য একটা উপহার দেব। নেবে?

আল মাহমুদ হাসল। হঠাৎ আবেগবশত মনে হল, ওকে কিছু একটা দিই।

যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, দুভাগ হয়ে যে যার নিজবাসভূমে ফিরে যাওয়ার আগে শেষ মোলাকাতটুকুকে জিইয়ে রাখার জন্যে হাঁটতে হাঁটতে যেখানে আমরা একটু থেমেছিলাম, তার সামনে দু-পাশে সার সার সাজানো হোসিয়ারির দোকান। শীতের বাতাস শূন্যে থরথরিয়ে কাঁপছে গুচ্ছগুচ্ছ রঙিন রুমাল।

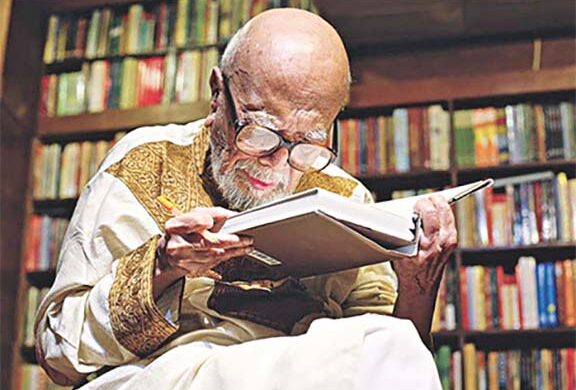

আল মাহমুদ এখন কলকাতায় নেই। বাংলাদেশে সরকারি কর্মী। এক রাত্রির নোটিশে চলে গেছে তার ক্ষতবিক্ষত জন্মভূমিতে, ঢাকায়। থাকলে দেখানো যেত, হাসলে আল মাহমুদ কেমন। যদি বলি কচি কলাপাতায় ভোরের প্রথম রোদ, বানানো কথার মতো শোনায়। তবু সত্যি, হাসলে তার মুখে রোদ ওঠে।

—আপনি দিলে নেবো না? দিন। হেসে বলল আল মাহমুদ।

একটা রুমাল দেব। তোমার কী রং পছন্দ বল।

—আপনার যা ভালো লাগে।

—তোমার যা ভালো লাগে তাই দিচ্ছি।

আল মাহমুদের তখন বর্মের মতো আটা ছিল গাঢ় সবুজ পুলওভার। একটা সোয়েটারেই, না সোয়েটার নয়, পুলওভারেই তাকে সারাটা শীত কাটাতে দেখলাম কলকাতায়, পালিয়ে এসেছিল এক বস্ত্রে। বাঁচার তাগিদে। নিজের কবিতাকে বাঁচাতে। তার জীবনে যা কিছু কবিতার মতো, সবকিছুকেই ভালোবাসে। ভালোবেসে কলমের বদলে বন্দুক হাতে নিতেও হাত কাঁপেনি তার। সেই আল মাহমুদকে আমি কিনে দিলাম তার পুলওভারের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে একটা সবুজ রুমাল। আমার দেওয়া সবুজ রুমালের প্যাকেটটা সে খুলে বুকে চেপে ধরল। কবি আল মাহমুদ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক পূর্ণেন্দু পত্রী উপরোক্ত কথাগুলো লিখেছেন।

আচ্ছা কবি-সাহিত্যিকদের মনের ইচ্ছা কি পূরণ করেন বিধাতা? আমার মনে পড়ে প্রাচীন চীনা কবি লি পোর কথা যিনি ফুটফুটে জ্যোৎস্না এতো ভালোবাসতেন যে, তিনি মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন কোন এক চাঁদনী পসর রাতে। তার সে ইচ্ছেপূরণ করেছিলেন ঈশ্বর। কোন এক কাকজ্যোৎস্না রাতে নদীর বুকে নৌকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কবি লি পো, নদীর টলটলে স্বচ্ছ জলে চাঁদের প্রতিবিম্বকে সত্যিকারের চাঁদ ভেবে সেটাকে চুমু খেতে গিয়ে ডুবে মারা যান লি পো। এ যেন প্রকারান্তরে লি পোর ইচ্ছেই পূরণ করে দিলেন ঈশ্বর। এক শুক্রবার রাত ১১টা ৫ মিনিটে এই পৃথিবী ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আল মাহমুদ। সালটা ২০১৯। তিনি চেয়েছিলেন এই ধরণী থেকে তার তিরোধান যেন ঘটে কোন এক শুক্রবার। অবশেষে তাঁর সে ইচ্ছেই যেন পূরণ হল। ‘স্মৃতির মেঘলা ভোরে’ নামক কবিতায় তার সে ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন কবি। তিনি লিখেছেন— ‘রাত্রিশেষে শুভ শুক্রবারে/মৃত্যুর ফেরেশতা এসে যদি দেয় যাওয়ার তাগিদ;/অপ্রস্তুত এলোমেলো এ গৃহের আলো অন্ধকারে/ভালোমন্দ যা ঘটুক মেনে নেবো এ আমার ঈদ।’ আজ আমি কবি আল মাহমুদের সাহিত্য কীর্তি নিয়ে লিখতে বসিনি। সে ধৃষ্টতাও নেই আমার। কবি আল মাহমুদের মুগ্ধ পাঠক আমি। তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস পড়ি মুগ্ধ বিস্ময়ে। উপরোন্তু আল মাহমুদ ও তার পরিবারের সঙ্গে আমার রয়েছে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। বিশেষ করে তার দুই পুত্র মনির মাহমুদ ও আনিস মাহমুদ আমার বন্ধুস্থানীয়। এক সঙ্গে লেখাপড়া করেছি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই দায় থেকেও আজকের এই লেখার অবতারণা। কবি আল মাহমুদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখ দিল্লি বইমেলায়। সে সময়টাতে আমি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। বছরখানেক আগে পরিচয় হয়েছে কবির দুই আত্মজ মনির ও আনিসের সঙ্গে।

আমার রুমমেট কিশোর নামের একটি ছেলে হঠাৎ একদিন কবি পুত্রদ্বয়কে নিয়ে আমাদের ঘরে হাজির। কিশোর নারায়ণগঞ্জের ছেলে আমার বছরখানেকের ছোট হবে। আমাকে উদ্দেশ করে বলল— সাইফুর ভাই দেখুন কাদের ধরে এনেছি। আপনার প্রিয় কবি ও সাহিত্যিক আল মাহমুদের ছেলে এরা। ওরা দু-জনেই কিশোরের সহপাঠী। পড়ছে অর্থনীতি নিয়ে। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি বেশ পুলকিত হয়েছিলাম ওদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। ওদের দু-জনকে জিজ্ঞেস করলাম— তোমরা কবিতা-টবিতা লেখ কিছু। আনিস ও মনির দু-জনই হেসে উঠল। আমি তো ওদের কথা শুনে অবাক। আনিস বলল— সাইফুর ভাই শুনুন। ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার; উকিলের ছেলে উকিল; কিংবা ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার নিশ্চয়তা হয়তো থাকে; কিন্তু কবির ছেলে কবি হবে এর কিন্তু বিন্দু মাত্র সম্ভাবনা নেই। আসলে সত্যিই তাই। কবিত্ব একটি বিশেষ প্রতিভা। এজন্যই বোধকরি জীবনানন্দ দাশ বলেছেন— ‘সবাই কবি নয় কেউ কেউ কবি’।

ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল খুব দ্রুত। একদিন ওদের মুখেই শুনলাম আমার আরাধ্য সেই কবি আসছেন দিল্লি বইমেলায়। ওরা আমার কাছে জানতে চাইলো দিল্লি বইমেলায় আমি যেতে ইচ্ছুক কিনা। আমি সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম।

দিল্লি বইমেলায় আনিস ও মনির আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল তাদের বিখ্যাত পিতার সঙ্গে। পূর্ণেন্দু পত্রী ওই যে বলেছিলেন— আল মাহমুদ হাসলে সত্যি সত্যি তার মুখে রোদ ওঠে। সত্যি তাই। কবি স্মিত হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি উনার কোনো কবিতা পড়েছি কিনা।

আমি সলজ্জ কণ্ঠে বললাম— জ্বি, আপনার নোলক কবিতাখানা আমার খুব পছন্দের। নিজের অজান্তেই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কিছু পঙ্ক্তিমালা— ‘আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে/হেথায় খুঁজি সেথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে/নদীর কাছে গিয়েছিলাম আছে তোমার কাছে?/—হাত দিওনা আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে।’ কবি অটোগ্রাফ-সহ তার ‘কাবিলের বোন’ উপন্যাসখানা আমাকে উপহার দিলেন।

পড়া শেষে বইখানা আমি সযত্নে তুলে রেখেছি অদ্যাবধি। মনির ও আনিস আমাকে উপহার দিল তাদের পিতার অন্য আরেকটি বই ‘কবিতার জন্য বহুদূর’ সেটাও এখন পর্যন্ত সযত্নে রাখা আছে আমার লাইব্রেরিতে। আলীগড় পড়াকালীন দু-তিন বছরে আনিস ও মনিরের কাছে শুনেছি তাদের বিখ্যাত বাবার কবি হয়ে ওঠার বিস্ময়কর সব গল্প। সেসব গল্পের কিছু কিছু ধরা আছে আল মাহমুদের আত্মজীবনী ‘যেভাবে বেড়ে উঠি’ ও ‘বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ’ গ্রন্থ দুটিতে।

আল মাহমুদের জন্ম ১৯৩৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোড়াইলে। কবি হওয়ার পটভূমি তৈরি হয়েছিল তার ছোটবেলা থেকেই। জীবনের এক অমোঘ ও অলৌকিক নিয়মেই কবি নিমগ্ন হন বইপড়ার নেশায়। সে মৃত্যুঞ্জয়ী নেশাই তৈরি করে দেয় কবি হয়ে ওঠার সেই প্রেক্ষাপট।

এ প্রসঙ্গে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের কিছু কথা বেশ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন— অনেক কাল আগে থেকেই একজন লেখকের প্রস্তুতি চলে। লেখক হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে আসতেই কেবল একজনের পক্ষে হঠাৎ একদিন লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব।

প্রস্তুতির কাজটা অবশ্য লেখক সচেতনভাবে নাও করতে পারেন। কীভাবে যে প্রক্রিয়াটা ঘটছে এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা পর্যন্ত না থাকতে পারে। জীবনযাপানের সমগ্র প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকায় লেখক হওয়ার আগে এই প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার বিশেষ তাৎপর্য ধরতে না পারাই স্বাভাবিক। পড়তে পড়তেই এক সময় লেখালেখির জগতে পা রেখেছিলেন আল মাহমুদ। মাত্র ৭ বছর বয়সে লিখেছিলেন প্রথম কবিতা।

সেসময়ের বই পড়ার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আল মাহমুদ লিখেছেন— এবার নানাবাড়ি থেকে ফিরে এসেই আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়ার তোড়জোড় শুরু হল। একজন গৃহশিক্ষক এলেন, নাম শফিউদ্দিন আহমদ। লম্বা ছিপছিপে মানুষটি। জর্জ হাইস্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী।

তাকে আমাদের মসজিদের পূর্বদিকের বৈঠকখানার ঘরটিতে থাকতে দেয়া হল। তার সঙ্গে আমাকেও। এ ব্যবস্থা আমার খুব অপছন্দ হল। রাতের খাওয়ার পর আমার বাল্যশিক্ষা, ধারাপাত, শ্লেট ও পেনসিল নিয়ে আমি বৈঠকখানায় থাকতে এলাম।

আমার ছোট চৌকিটি মাস্টারের চৌকির পাশেই পেতে দেয়া হয়েছে। আমি ঘরে ঢোকা মাত্রই মাস্টার সাহেব আমাকে বললেন— ‘আজ আর লেখাপড়া নয় আজ রাতে শুধু ঠাকুরমার ঝুলি। তোমার গল্পের বইটা দাও। আমি পড়ি আর তুমি শোনো।’

আমি মহাখুশি হয়ে স্যারের কাছ থেকে উপহার পাওয়া বইটি তার হাতে দিয়ে বাল্যশিক্ষার জঞ্জাল টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখলাম। শুরু হল বাংলার আদি রূপকথার রাজত্বে প্রবেশ। এক দেশে এক রাজা দিয়ে শুরু— অরুণ-বরুণ-কিরণমালা আর ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প।

এরপর শুরু হয় তার নিরন্তর বই পড়া। চারপাশে শুধু বই আর বই। পড়ার টেবিলে অপাঠ্য বইপত্রে ভরে গেল। খেলাধুলা বা সাধারণ আমোদ-আহ্লাদ পরিত্যক্ত হল। যেখানে বই পাওয়া যায় সেখানে সব বইয়ের দোকানে বা সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়া আর কোথাও যাতায়াত রইল না। বই পেলে খাওয়া-নাওয়াও ভুলে যেতেন কবি।

চার পয়সা খরচ করে সদস্য হয়েছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া লালমোহন পাঠাগারে। তখনই পড়ে ফেলেছিলেন রবীন্দ্র, নজরুল, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের কবিতা-উপন্যাস।

পল্লী কবি জসীমউদ্দীনের পরে আল মাহমুদ বাংলাদেশের লোকজ জীবন, মা, মাটি মানুষ নিয়ে যে কবিতাগুলো লিখেছিলেন সে কবিতাগুলো ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র ও পূববর্তী অন্যান্য কবি থেকে ভিন্ন। এজন্যই আল মাহমুদ তার পূর্ববর্তী তিরিশ ও চল্লিশ দশকের কবিদের বলতেন বাংলাভাষার ইউরোপিয়ান কবি।

বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী— এঁরা সবাই একটা সময়ে অধ্যাপক ছিলেন। বিশেষ করে শিক্ষালয়গুলোতে তারা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়াতেন। তিনি জীবনানন্দ দাশের ওই যে শিশির মাখা এক স্তব্ধতার বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন— ইয়েটসের কবিতায় আয়ারল্যান্ডের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তা দ্বারা জীবনানন্দ অনুপ্রাণিত হয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ ইংরেজি সাহিত্যের ভালো ছাত্র। ইংরেজি সাহিত্যের দ্বারা দারুণভাবে শিক্ষিত একজন লোক। তিনি ইংরেজি ভাষার চর্চার মধ্য থেকে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সঞ্চার করতে চেয়েছেন।

আল মাহমুদ একবার কবি জসীমউদ্দীনের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, সেখানে তিনি জসীমউদ্দীনকে প্রশ্ন করেছিলেন— আধুনিক বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ কী? জসীমউদ্দীন বিনা দ্বিধায় জবাব দিয়েছিলেন, ‘অন্ধকার।’

আল মাহমুদ দমে গেলেন। তার মুখ শুকিয়ে কাঠ। হতাশায় তার হৃৎপিণ্ড দুলতে লাগল। আল মাহমুদ কাগজ-কলম হাতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। সম্ভবত তিনি আল মাহমুদের মানসিক অবস্থাটা আঁচ করতে পারলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে হাসলেন। আল মাহমুদ বলল— আমি কী লিখব ‘অন্ধকার?’

তিনি আল মাহমুদের কথার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, ‘জসীমউদ্দীন কি তোমার প্রিয় কবি? আল মাহমুদ বললেন— ‘হ্যাঁ।’ ‘তাহলে ও কথা লিখো না।’ এই বলে কবি জসীমউদ্দীন চায়ে ঘন ঘন চুমুক দিতে লাগলেন।

জসীমউদ্দীন মনে করতেন, তিরিশের ভালো ছাত্রের দল উচ্চশিক্ষিত, বহুভাষী কবিরা ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার ছন্দ এবং আঙ্গিকশৈলী আমদানি করে রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিতার ধারাবাহিকতাকে তছনছ করে দিলে দেশীয় বিষয়বস্তু অর্থাৎ স্বদেশে প্রবাহিত কালকে উপলব্ধি করতে পারেননি।

তারা ‘গ্রাম্য’ বলে স্বদেশ ও স্বজাতির সৌন্দর্য চেতনাকে হেয় ভাবতেন। যদিওবা জীবনানন্দ দাশের মতো এক-আধজন মার্কিন কবি এ্যাডগার এ্যালেনপোর কবিতা হেলেনের সৌন্দর্য ‘বনলতা সেন’-এ আরোপ করে সাফল্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তবুও জীবনানন্দ দাশ ‘রূপসী বাংলার’ মতো বই নিজের জীবনকালে ছাপতে সংকোচবোধ করেছেন। এই বৈপরীত্যে ও অন্তর্গত দ্বন্দ্ব তিরিশ ও ত্রিশোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতাকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছিল।

রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরা কবিতার আঙ্গিক ও ফর্ম নিয়ে যখন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপৃত, ঠিক তখনই আল মাহমুদ তার কবিতায় নিয়ে এলেন নতুন বিষয়বস্তু। বাংলার লোকজ জীবন ও আমাদের একেবারে নিজস্ব সংস্কৃতি। তিনি তার সোনালী কাবিনের সনেটগুলো রচনার ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছিলেন ইতালিয়ান কবি পেত্রার্ক কে। আল মাহমুদ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন— সোনালী কাবিন লেখার আগে ইতালিয়ান বেদেরা এভাবে গান গাইতেন। তাদের বলা হতো ত্রোবাদুর। তারা যাযাবর ছিলেন।

বেদেদের গানকে কবিতার ফর্মে প্রথম রূপ দিলেন পেত্রার্ক। এরপর অনেকেই এ ধারায় লিখছেন। কিটসও লিখেছেন এই ধারায়। বাংলা ভাষায়ও অনেকে লিখেছেন, সার্থক হয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনেট ১৪ মাত্রার। এর অনেক পরে আমি লিখলাম ‘সোনালী কাবিন’।

লেখার পরই মনে হয়েছিল, সনেটগুলো বাংলাসাহিত্যে আমাকে অমরতা এনে দেবে। আজ দেখি, আমার ধারণা বেঠিক নয়, আশ্চর্যজনকভাবে সফল হয়েছে সনেটগুলো! ‘সোনালী কাবিন’-এ তখন আমি খুব সাহসের সঙ্গে ‘কাবিন’ শব্দটি ব্যবহার করেছি। আমার আগে বাংলা কাব্যে এ শব্দের ব্যবহার হয়নি।

কবিতার জন্য ছুটে বেয়িয়েছি কত না চরাচর, এঘাট-ওঘাট। ‘সোনালী কাবিন’ নামে সনেটগুলো যখন লিখি, তখন প্রবল এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম। থাকতাম চট্টগ্রামের গোর্খা ডাক্তার লেনের একটি বাড়ির চারতলায়। একাই থাকতাম।

আমার প্রতিবেশী ছিলেন বিখ্যাত গায়ক শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব। আমার ডেরার পাশেই থাকত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েরা। তাদের কালচারটাই ছিল আলাদা। চলাফেরা, পোশাক-আশাক-সবই আলাদা রকমের। নিজেদের বাইরে সাধারণত তারা কারও সঙ্গে মিশত না; কিন্তু আমার সঙ্গে বেশ ভাব ছিল। মাঝে মধ্যে তাদের অনুষ্ঠানে আমাকে দাওয়াত করত, খাওয়াতে চেষ্টা করত এটা-সেটা। তারা ‘মাহমুদ’ উচ্চারণ করতে পারত না। তাই আমাকে ডাকত ‘মেহমুদ’ নামে।

তারা বলত, ‘মেহমুদ ইজ অ্যা পয়েট-গ্রেট পয়েট।’ এই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েরা দেখা হলেই আমাকে বলত, ‘পোয়েট, ওহ পোয়েট!’ জবাবে আমি বলতাম, ‘ইয়েস মাদাম…।’ আসলে তারা আমাকে পছন্দ করত। আমিও যেতাম তাদের কাছে। মনে আছে, প্রথমে এক টানে আমি সাতটি সনেট লিখে ফেলি। এরপর লিখি আরও সাত— মোট ১৪টি। কিন্তু পরে অনেক চেষ্টা করেও ‘সোনালী কাবিন’ সিরিজে এই ১৪টির বেশি সনেট লিখতে পারিনি।

তখন আমার মনে হয়েছিল, এটা হয়তো কোনো দৈব ব্যাপার। সে সময় চট্টগ্রামে যারা আমাকে থাকতে দিয়েছিলেন, তাদের ছিল বইয়ের ব্যবসা। ফলে আমার ঘরটি ছিল বইপত্রে ঠাসা। ঘরের একটু খালি জায়গায় ছিল একটা চেয়ার ও একটা টেবিল। ওখানে বসেই লিখতাম। ওই চেয়ার-টেবিলেই লিখেছিলাম সনেটগুলো। একদিন হঠাৎই লিখে ফেললাম ‘সোনার দিনার নেই, দেনমোহর চেয়ো না হরিণী/যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দু’টি’—এক নম্বর সনেটটি।

লেখার পর আমার সে কী উত্তেজনা— ঘরের ভেতরে পায়চারী শুরু করি, নিজের কবিতা নিজেই মুগ্ধ হয়ে পড়ি! একেকটি সনেট লিখতাম আর ঘরের ভেতর পায়চারী করতাম। সেসব মুহূর্তের কথা বর্ণনা করা যাবে না। আর এখন তো বয়সের ভারে আমার স্মৃতি-বিস্মৃতি সবই একাকার। তাই অনেক কিছু এখন আর মনে করতে পারি না। তবে সনেট আঙ্গিকে আমি প্রেমের কবিতাই লিখতে চেয়েছিলাম।

আল মাহমুদের মৃত্যুর পর দু-একজন অবশ্য লিখেছেন যৎসামান্য। বিশেষ করে নির্মলেন্দু গুণ ও আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর মতো দু-একজন লিখেছেন কিছু। কিন্তু সে লেখাগুলোতে ছিল না তেমন গভীরতার ছাপ। এর কারণ হয়ত এই যে তিনি ছিলেন আস্তিক।

আপাদমস্তক একজন আল্লাহভক্ত মানুষ। এই পৃথিবীতে আস্তিক লেখক কি শুধুমাত্র তিনি একা? লিও তলেস্তয়ের ‘রেজারাকশান’ উপন্যাস তাহলে কী? ইংরেজ লেখিকা জেইন আস্টিন ছিলেন একজন অসম্ভব ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান। চার্লস ডিকেন্স সবসময় বলতেন— তার লেখার শক্তিশালী বর্ণনাগুলো সব নিউ টেস্টামেন্ট থেকে উৎসারিত।

শেক্সপিয়ারের যুগে তার সতীর্থ লেখক ক্রিস্টোফার মার্লো যেখানে ভয়ানক রকম নাস্তিক সেখানে শেক্সপিয়ার স্বয়ং একজন ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক। অথচ আস্তিক-নাস্তিক প্রসঙ্গে আল মাহমুদ ছিলেন অসম্ভব উদার।

এ প্রসঙ্গে আল মাহমুদ তার কাব্যহিংসা প্রবন্ধে লিখেছেন— আমি একথা এখনও ভাবিনা যে, কবির কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাত, ধর্মবিশ্বাস বা এ্যাগনস্টিক দোদুল্যমানতা থাকবে না। কবি তো নাস্তিকও হতে পারেন। তবে কবিকে সবার আগে হতে হবে নিজের অভিজ্ঞতা, নিজের শব্দ ও উপমায় দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান।

একজন প্রকৃত কবির জন্য একান্ত দরকার তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সঞ্চয়। যে অভিজ্ঞতার পুঁজি ভাঙিয়ে তিনি নানারূপ অনাস্বাদিত পঙ্ক্তি রচনায় প্রবৃত্ত হবেন। এমন উপমা বা প্রতিতুলনা উত্থাপন করবেন যা তার সহচারীদের হৃদয়ে ইতিপূর্বে সঞ্চিত ছিল না। কিংবা একই ধরনের জীবনযন্ত্রণার দাহ থাকলেও তা ব্যক্ত করার শব্দ সম্ভার সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ।

একটি দেশের যে কয়জন তরুণ শেষপর্যন্ত তার স্বজাতির কাছে কবি বলে গৃহীত হন, তারা কিন্তু সমসাময়িক কাল বা কালের রাজনৈতিক কল্লোলের জন্যই গৃহীত হন না। বরং কালের অন্তর্নিহিত মানবিক বেদনা, যেমন প্রেম, প্রকৃতি ও আধ্যাÍিক অনুসন্ধিৎসার নিগূঢ় কোনো উপলব্ধিতে পৌঁছুতে পারার জন্যই গৃহীত হন। আবার উপরোক্ত উপত্যকাসমূহে নিষ্ফল ভ্রমণের যে বেদনা, খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না’র যে ব্যর্থতা, এই দীর্ঘশ্বাসে কম্পিত ব্যর্থতার জন্যও কবি তার স্বজাতি এবং স্বসমাজে পুরস্কৃত হন।

আল মাহমুদের কবি-সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পথটা এতটা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অনেক চড়াই-উতরাই, ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে তবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন যথার্থ কবি। সে কথাগুলোই অকপটে, কোন প্রকার রাখঢাক না রেখে তিনি লিখেছেন তার ‘বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ’ বইটিতে— মানুষ তার আয়তনের চেয়ে বড় স্বপ্ন দেখতে পারে; কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যদি অতিশয় ঊর্ধ্বগামী হয়, তাহলে হতাশার মেঘ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।

আমি কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঢাকায় আসিনি। এসেছিলাম শুধু কবি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। একটু স্থান, কোথাও অনেকের ফাঁকে নিজের নাম ছাপা হয়েছে, এতেই আমি তুষ্ট থাকতাম। কিন্তু ব্যর্থ কবির দল সব সময় প্রকৃত কবিকে চিনে ফেলে। তাকে আর মাথা তুলতে দেয় না।

সবাই শুধু মাথায় আঘাত করতে চায়। আর পদের সঙ্গে আমার নাম উচ্চারিত হয়, যেমন শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী— তারা আমার সঙ্গী ছিলেন বটে। কিন্তু বন্ধু ছিলেন না। ছিলেন কঠোর ও নির্মম প্রতিদ্বন্দ্বী। সামান্যতম ছাড় তারা আমাকে দেননি। তবে আমি গ্রাম্য লোক বলেই অনেক বিষয়ে কারও পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকিনি।

লেখক : গল্পকার ও বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী।