১৯৫৮ সাল। আমেরিকার সাউথ ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস শহরের একটি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের দোকান। সেই সময় গোটা আমেরিকাতে এই একটি দোকানেই অথেনটিক ভারতীয় সাঙ্গীতিক বাদ্যযন্ত্র পাওয়া যেত। দোকানের মালিকের নাম ডেভিড বার্নার্ড। সেখানে একদিন বছর পঁয়তিরিশের এক ভারতীয় যুবক এলেন। পরণে অত্যন্ত সাধারণ পোষাক। বিক্রেতাদের তরফ থেকে কেউই বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না তার প্রতি। নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে ক্রিস্টিনা নামের এক সেলসগার্ল এগিয়ে এলেন যুবকটির কাছে। যুবকটি সেতার দেখতে চাইলেন। ক্রিস্টিনা তাকে বহু সেতার দেখালেন। দেখতে দেখতে যুবকটি উঁচু তাকের ওপরে যত্নে সাজানো একটি সেতার দেখিয়ে বললেন, “ঐ সেতারটা যদি একটু দেখান”

একে তো অনেক উঁচু শেলফের ওপর রাখা, নামানো ঝামেলা, তার ওপর অত্যন্ত দামী সেতার। ক্রিস্টিনা খুব একটা রাজী হলেন না। কিন্তু যুবকটির তখন শুধুমাত্র ঐ সেতারটির দিকেই নজর। তার শুধু ঐ সেতারটিই চাই। মালিক ডেভিড বার্নার্ড এগিয়ে এলেন। তার নির্দেশে সেতার নামানো হল। ক্রিস্টিনা অবহেলাভরে জানালেন, এই সেতারের নাম BOSS সেতার। যে কোন সেতারবাদকের পক্ষে এ সেতার বাজানো সম্ভব নয়। খুব বড় বড় সঙ্গীতানুষ্ঠানেই এই ধরণের সেতার ব্যবহার করা হয়। যুবকটি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, “আপনারা একে BOSS নামে জানতে পারেন, ভারতে এই সেতারকে সুরবাহার বলা হয়। আচ্ছা, আমি কি এটা একবার বাজিয়ে দেখতে পারি?” ডেভিড যুবকটির অনুরোধ রাখলেন। অনুমতি মিলল। সেতারের তার বাঁধা হল। টিউন করা হল। যুবকটি সেতার বাজাতে বসলেন।

একে একে দোকানের সব কাজ ফেলে জড়ো হতে লাগলেন সবাই। ক্রেতারা সব ভুলে ঘিরে ধরলেন যুবকটিকে। আলাপ, জোড়, ঝালার শেষে একটা সময় যুবকটি তাকিয়ে দেখলেন সম্মীলিত স্তম্ভিত জনতা নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন তার দিকে। তারা নড়তে ভুলে গেছেন। ধীরে ধীরে হাততালিতে ভরে উঠল জায়গাটা।

যুবকটিও পরিতৃপ্ত। তিনি সেতারটি কিনতে চাইলে স্বয়ং ডেভিড এগিয়ে এলেন তার কাছে। এসে বললেন, ‘তুমি কে ভাই? আমি রবিশঙ্করের সেতার শুনেছি। ওনার মতো সেতার কেউ বাজাতে পারেন না। কিন্তু তুমি রবিশঙ্করের চেয়ে কোন অংশে কম নও। আমি তোমাকে বিক্রি করতে পারব না। এই সেতার আমি তোমাকে উপহার দিলাম’।

সেতার নিয়ে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে পথ আগলে দাঁড়ালেন ক্রিস্টিনা। তিনি বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললেন, ‘আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তুমি সত্যিই এই সেতারের যোগ্য শিল্পী। তুমি তোমার দেশে ফিরে যাবে, জানি। এটাও জানি, আর কোনোদিন আমাদের দেখা হবে না। তাই এই শেষ মুহূর্তে আমার একটা অনুরোধ রাখো। এই এক ডলারের নোটের ওপর তুমি নিজের নাম লিখে দিয়ে যাও, যাতে সেটা সারাজীবন আমার সাথে রাখতে পারি’।

যুবকটি অল্প হেসে ক্রিস্টিনার এক ডলারের নোটের ওপর নিজের নাম লিখে দিলেন… সলিল চৌধুরী।

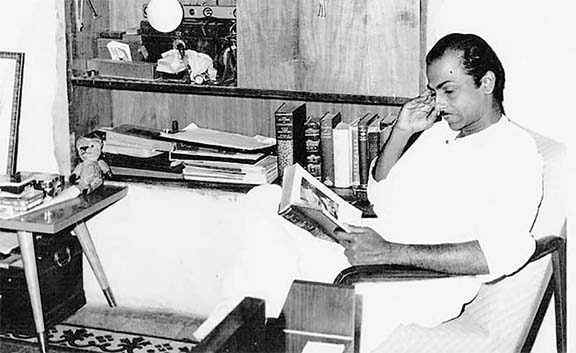

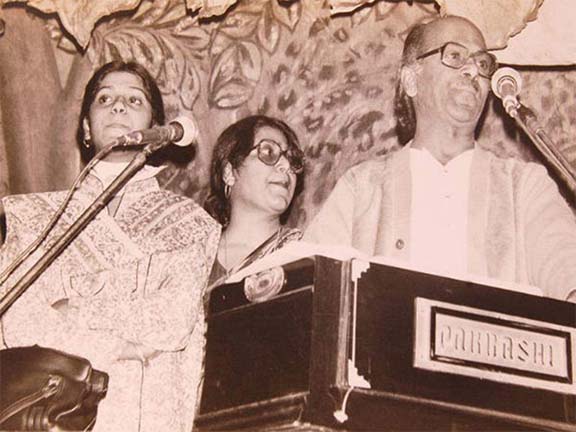

১৯ নভেম্বর সঙ্গীতের আলোকিত এই পুরোধার জন্মদিন। ১৯২৩ সালের এই দিনে সলিল চৌধুরী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার রাজপুর সোনারপুর অঞ্চলের গাজিপুরে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জ্ঞানেন্দ্রময় চৌধুরী, আসামের লতাবাড়ি চা বাগানে ডাক্তারি পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। বাবার কাছেই সলিল চৌধুরীর সঙ্গীত শিক্ষার হাতেখড়ি। বাবার সংগ্রহে থাকা পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গসংগীত তিনি শুনতেন ছোটবেলা থেকেই। পিতৃব্য নিখিল চৌধুরীর কাছেও সংগীতের তালিম গ্রহণ করেন তিনি। মূলত নিখিল চৌধুরীর ঐক্যবাদন দল ‘মিলন পরিষদ’-এর মধ্য দিয়ে শৈশবেই সলিল চৌধুরীর গানের জগতে প্রবেশ। তাঁর শৈশবের বেশির ভাগ সময় কেটেছে আসামের চা বাগানে। আট ভাইবোনের মধ্যে সলিল ছিলেন দ্বিতীয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সুভাষগ্রামে (পুরাতন নাম কোদালিয়া) মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেন সলিল। সেখানকার হারিনাভি বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন এবং উচ্চ মাধ্যমিক (আইএসসি) পাস করেন তিনি। ১৯৪৪ সালে তরুণ সলিল কলকাতায় আসেন তাঁর স্নাতক পড়াশোনার জন্য। তখনই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক দল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা আইপিটিএ (ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন)-এ যোগ দেন তিনি। এ সময় তিনি গান লিখতে ও সুর করতে শুরু করেন। এরপর বিএ পাস করেন কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে।

২

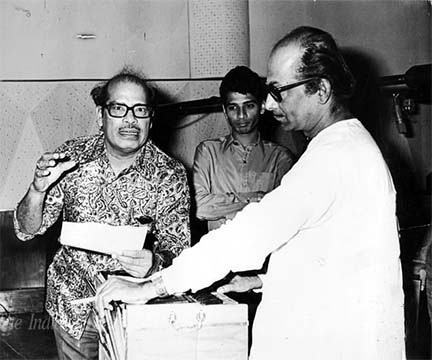

চল্লিশের দশকের শেষ দিক। গণসঙ্গীতের জোয়ার বাংলায়। নতুন কয়েকটি গণসঙ্গীত নিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি গেছেন গীতিকার ও সুরকার সলিল চৌধুরী। শুনে তারিফ করলেন হেমন্ত, কিন্তু বললেন— ‘এ সব গান তো রেকর্ড করা যাবে না, অন্য গান থাকে তো দাও।’ কথা শুনে ফিরেই আসছিলেন, সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ মনে হল আর একটা গান শোনানো দরকার। আধখানা লেখা হয়েছে তখনও অবধি। আবার উঠে গিয়ে কবিতার খাতা খুলে সুর শোনালেন। হেমন্তের কথায়, “আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম এ এক আশ্চর্য কীর্তি।” বলা যায় সেই মুহূর্তেই জন্ম নিল রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলার সেরা কাব্যগীতি: ‘কোনও এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোনো’। সেদিন রাত্রে ফিরে এসেই বাকি অংশটা লিখে ফেললেন সলিল চৌধুরী। পুজোর গানের রেকর্ড বেরোল। বাকিটা ইতিহাস।

এরপর হেমন্ত-সলিলের ঝুলিতে একের পর এক সোনার গান— ‘রানার’ ‘পাল্কীর গান’ ‘পথে এবার নামো সাথী’ ‘ধিতাং ধিতাং বোলে’ ‘আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা’ ‘শোনো কোনও এক দিন’…

গান আর সুর নিয়েই জন্মেছিলেন সলিল চৌধুরী। পৃথিবী তাঁকে মনে রাখে তাঁর সুরের জন্য। কিন্তু তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল নানা ধারায়। সেই অন্য দিকগুলো নিয়ে তেমন চর্চা হয় না। ‘সুরকার’ সলিল চৌধুরীর প্রতিভার দীর্ঘ ছায়ায় বারবার ঢাকা পড়ে যান কবি সলিল, গল্পকার সলিল, চিত্রনাট্যকার সলিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলছিলেন, ‘আমরা তো অনেক রঙিন বিপ্লবের কবিতা লিখেছি। কিন্তু ‘শপথ’ লিখে সলিল বুঝিয়ে দিয়েছে ও কত বড় মাপের কবি…’

‘সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে হরতাল হয়েছিল

তাই

গ্রাম নগর মাঠ পাথার বন্দরে তৈরী হও

কার ঘরে জ্বলেনি দীপ চির আঁধার তৈরী হও

কার বাছার জোটেনি দুধ শুকনো মুখ তৈরী হও

ঘরে ঘরে ডাক পাঠাই তৈরী হও জোটবাঁধো

মাঠে কিষান কলে মজুর নওজোয়ান জোট বাঁধো…’

পড়তে পড়তে সত্যি দোলা লাগে মনে। যেন পৌঁছে যাই সেই সময়টায়।

৩

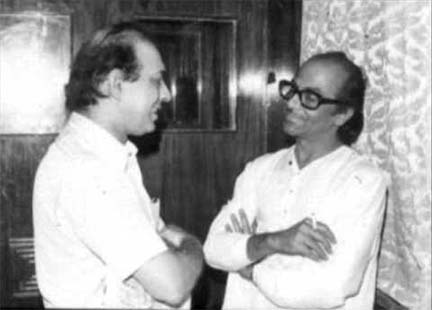

সলিল চৌধুরীকে অনেকেই বলতেন ইনটেলেকচুয়াল কম্পোজার। গান লেখা, সুর করা আর অ্যারেঞ্জ করা এই তিনটি কাজ এক সঙ্গে তিনি করেছেন। তিনটিতেই তিনি শ্রেষ্ঠ। আশ্চর্য সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন সুর নিয়ে, গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠ নিয়ে। একই গান হয়তো তিনটে ভাষায় গাওয়া হবে। মিউজিক কম্পোজ করার সময় সলিল তিনটে আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতেন। বাংলা গানের সুরে হয়তো ফোকের ছোঁয়া। সেই একই গানের হিন্দি রূপান্তর হল ভীষণ সিডাকটিভ। আবার সেটাই যখন মালয়ালম হচ্ছে, পাল্টে গিয়ে হল সেখানকার মেছুনিদের লোকগান। তাঁর প্রত্যেকটি গানের ইন্টারলিউড একেবারে একটা আলাদা গান। সলিলের আকর্ষণ সুরের জটিল বিন্যাসে।

তাঁর সুরের আরেক বৈশিষ্ট্য নোটেদের চলন— এই হয়তো রয়েছে তার সপ্তকের সা-তে, এই নেমে এল মধ্য সপ্তকের রে-তে। সুরের এই জটিলতার জন্যই সলিলের প্রয়োজন ছিল অনুশীলিত গলার। সলিল চৌধুরীর সুরে লতা মঙ্গেশকর এমন কিছু গান গেয়েছিলেন, যেগুলো বাংলা বা হিন্দি গানের অবয়ব বদলে দিয়েছিল। আবার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠমাধুর্যের ও গলার টিম্বারের খুব ভক্ত ছিলেন তিনি। আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যে কতটা অনুরাগী ছিলেন সলিল চৌধুরীর সুরের, তার প্রমাণ মেলে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তিতে, যখন বলেন— ‘যাঁদের সুরে আমি গান গেয়েছি, তাঁদের মধ্যে আমার গলাটাকে সব থেকে সার্থক ভাবে ব্যবহার করেছে সলিল।’ রবীন্দ্রশতবর্ষে, ১৯৬১-তে সলিল চৌধুরী সৃষ্টি করলেন— ‘আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা।’ পরে বলেছেন, ‘গানটাতে নিজের জীবনের ছোঁয়াই একটু রাখতে চেয়েছি, যখন বলছি ‘আমি আবার কাঁদব হাসব এই জীবন জোয়ারে ভাসব/আমি বজ্রের কাছে মৃত্যুর মাঝে/রেখে যাব নিশানা।’

সলিল চৌধুরীর সুরে লতা মঙ্গেশকরের গলায় ‘ও সাজনা বরখা বাহার আয়ি’ আজও জনপ্রিয়। বিমল রায়ের ছবি ‘পরখ’-এর গান। কিন্তু ক’জনই বা জানেন, এ ছবির গল্পটিও সলিলেরই? তাঁর কলমের জোর এতটাই ছিল যে মুম্বইয়ের মতো বিনোদনসর্বস্ব ফিল্ম জগতে ‘দো বিঘা জমিন’, কিংবা ‘পরখ’-এর মতো জীবনধর্মী কাহিনী ছবির পটভূমি হয়ে উঠেছিল। একটি হিন্দি ছবি পরিচালনাও করেছিলেন সলিল চৌধুরী। ছবির নাম ‘পিঞ্জরে কে পঞ্ছি’। অভিনয়ে মেহমুদ আর মীনাকুমারী। সেবার আর একটি ছবির গান তৈরি। পিকচারাইজেশনও শেষ। বিশিষ্ট কিছু মানুষের জন্য স্পেশাল স্ক্রিনিং হচ্ছে। ছবি শেষে শচীন দেব বর্মন এগিয়ে এসে বিমল রায়কে বললেন, “সলিলের এই গানগুলান ইতিহাস হইব, দেইখ্যা রাখেন।” ছবিটি ‘মধুমতী।’ এর পরের ঘটনা তো সকলের জানা। সুপারডুপার হিট হয়েছিল ‘মধুমতী’র গান। বিমল রায় বলতেন, ‘সলিলের সুর তো ছবি আঁকে।’ সেসময় বিমল রায়ের সহকারী ছিলেন গুলজার। তিনি বলেছেন, সলিলদার লেখা বড়ই সিনেম্যাটিক। আসলে গল্প বলার একটা অসামান্য দক্ষতা ছিল ওঁর। কখনও তার প্রকাশ হত গানের কথায়, আবার কখনও বা গল্পে, কবিতায়। এ ব্যাপারে সলিল চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে নিজে বলেছেন, “আমি জানি না, কোনটা নিয়ে চলব: কবিতা, গল্প লেখা, অর্কেস্ট্রেশন, না ফিল্মের গান কম্পোজ করা। ক্রিয়েটিভিটি নিয়েই আমার কাজ। যখন যেটা সেই মুহূর্তটায় বা আমার মানসিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়, সেটা নিয়ে কাজ করি।”

৪

১৯৫৩ সালে বিমল রায় পরিচালিত ‘দো বিঘা জামিন’ চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালক হিসেবে হিন্দি চলচ্চিত্রশিল্পে অভিষেক ঘটে সলিল চৌধুরীর। সলিল চৌধুরীর ছোটগল্প ‘রিকশাওয়ালা’ অবলম্বনে এই চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এই চলচ্চিত্র তাঁর কর্মজীবনে যোগ করে নতুন মাত্রা। এটি প্রথমে ফিল্মফেয়ার সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং পরে ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্র উৎসবে আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতে নেয়।

বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে ২০ বছর কাজ করার পরে সলিল চৌধুরী ১৯৬৪ সালে ‘চিম্মিন’ দিয়ে প্রবেশ করেন মালয়ালাম চলচ্চিত্রে। চলচ্চিত্রটি সফলতার মুখ না দেখলেও তাঁর মালয়ালাম গানগুলো পেয়েছিল দারুণ জনপ্রিয়তা। প্রায় ৭৫টির বেশি হিন্দি চলচ্চিত্র, ৪০টির বেশি বাংলা চলচ্চিত্র, প্রায় ২৬টি মালয়ালাম চলচ্চিত্র এবং বেশ কিছু মারাঠি, তামিল, তেলেগু, কান্নাড়া, গুজরাটি, ওড়িয়া এবং অসামিয়া চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করেন তিনি। সলিল চৌধুরীর সংগীতে লক্ষ করা যায় পশ্চিমা এবং ভারতীয় উচ্চাঙ্গসংগীতের সমান মিশ্রণ। তাঁর পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গসংগীতের সরাসরি অভিযোজনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘ছায়া’ চলচ্চিত্রে মোৎজার্টের সিম্ফোনি নং ৪০-এর ওপর ভিত্তি করে ‘ইতনা না মুঝে তু পেয়ার বাড়া’, ‘অন্যদাতা’ চলচ্চিত্রে চোপিন-এর কাজের ওপর ভিত্তি করে ‘রাতো কি সায়ে ঘানে’ ইত্যাদি।

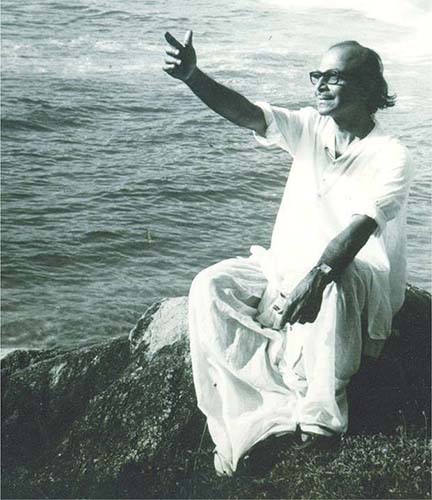

গানের জগতের জাদুকর তিনি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়ে অকাতরে নাড়াচাড়া করে, তার সার্থক যুগলবন্দী ঘটিয়ে পৃথিবীর যে কোনও দেশের মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে একমাত্র তিনিই তো পারতেন! অথচ সলিল চৌধুরীর মতো এক জন জিনিয়াস গীতিকার-সুরকার সেই অর্থে কোনও রাজ্য বা রাষ্ট্রীয় স্তরের সম্মান পাননি। অসম্ভব পজিটিভ ছিল তাঁর দৃষ্টি, মন, আবেগ। হেসে বলেছেন, “আমার কোনও খেদ নেই জানো। গান আমাকে বিশ্বজুড়ে ভালাবাসা পাইয়ে দিয়েছে। কত কিছুই পাইনি, শেষে সব ভুলে যাই যখন কেউ আমার গান শুনে বলে আপনি চোখে জল এনেছেন। আমি কোথাকার কে ভাই, ঈশ্বরের যিনি বরপুত্র সেই মোৎজার্ট সারা জীবনে কী পেয়েছিলেন- বঞ্চনা, বঞ্চনা আর বঞ্চনা।” আজও সলিল চৌধুরীর প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি। তাঁর অসামান্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যে পরিপূর্ণ শিল্পীসত্তার ছোঁয়া তিনি রেখে গেছেন, উত্তরসূরিদের জন্য যথার্থ ভাবে তার সংরক্ষণ করা দরকার। তাঁর সব গান ছিল মানুষের জন্যে, মানবতার জন্যে। নাই বা রইল বড় মাপের কোনও পুরস্কারের তকমা। মানুষের হৃদয়ে তিনি অবিনশ্বর। মানুষের ভালোবাসায় তিনি অবিস্মরণীয়।

তাঁর নিজের কথায়—’I want to create a style which shall transcend borders—a genre which is emphatic and polished, but never predictable’.

Darun laglo, oneak na k

Jana Katha janlam