“কালী মাতৃশক্তি। আবার কালীই ব্রহ্ম। কালী মহামায়া। তারই মায়ায় এক বহু হয়েছে। অতি ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ কোষ দিয়ে দেহ তৈরি হয়, সেই দেহেই ব্যক্তিত্ব আরোপিত, সেই দেহেই বুদ্ধি, সেই দেহেই চৈতন্য, কিন্তু এই সব কিছু মিলিয়ে কি এক নয়? ‘Unity in complexity?’ সেইরকমই কালী কেন ব্রহ্ম থেকে পৃথক হবেন? কালীই ব্রহ্ম। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। এবং তবুও তিনিই আমাদের মা, আমাদের উপাস্য দেবী।” স্বামীজি কালীকে এইভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

আবার তাঁরই শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা কী সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন কালী সম্পর্কে গুরুদেবের উপলব্ধি বা অনুভব। “কালীকে কীভাবে বর্ণনা করব? না, এ যেন অভিজ্ঞতার এক গ্রন্থপঞ্জি। পাতার পর পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছি। অভিজ্ঞতার গভীর থেকে গভীরতর অংশে প্রবেশ করছি। অন্তিম লগ্নে তাঁর ভক্তরা হৃদয়ে অনুভব করছেন সেই অনন্ত জ্ঞানের আলো এবং তাঁরা জানেন, যখন সে সময় আসবে তখন এই জীবনকে মনে হবে একটা স্বপ্ন। তখন মনে হবে, আমরা শিশু, সবার মায়ের কোলে ফিরে যাচ্ছি যা আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল।”

হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে নারীশক্তির আরাধনা অন্যতম বিষয়। মুণ্ডক উপনিষদে শক্তিকে সাতটি অগ্নিশিখা বা অগ্নিজিহ্বারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সপ্ত অগ্নিজিহ্বার প্রধান হলেন কালী। অন্যভাবে বলা হয়ে থাকে, যিনি কালকে ধারণ করেন তিনিই কালী। আবার মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে, মহাকাল সর্বজীবকে গ্রাস করেন। সেই মহাকালকেই যিনি নিজ অঙ্গে ধারণ করেন, তিনিই কালী। ‘কালী’ শব্দটি এসেছে ‘কাল’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ থেকে। যার অর্থ—কৃষ্ণ (ঘোর কালো) বর্ণ। মহাভারত-এ কালীকে দুর্গার একটি রূপ হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। আবার ওই মহাভারতেই কালরাত্রি বা কালী নামে এক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, বর্ণনামতে, যিনি মৃত যোদ্ধা ও পশুদের আত্মাকে বহন করেন। হিন্দু শাক্ত বিশ্বাস অনুসারে, শাক্তদেবী কালী বা কালিকা দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা। বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ তিনি। আবার ইনিই আদ্যাশক্তি মহামায়া।

বিশেষত, শাক্ত ধর্মের ইতিহাসে মহাবিদ্যা ধারণার বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ধারণা থেকেই শাক্ত ধর্মে ভক্তিবাদের সূচনা ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ। উত্তর-পৌরাণিক যুগে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ হিন্দু দেবমণ্ডলীতে পুরুষ দেবতার একাধিপত্যের প্রতিক্রিয়ারূপে এক নতুন ধর্মান্দোলনের সূচনা ঘটেছিল। এই নতুন ধর্মমতে পরম সত্তাকে নারীরূপে কল্পনা করা হলো। এই মতকে ভিত্তি করে একাধিক ধর্মগ্রন্থ রচিতও হলো। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল দেবীভাগবত পুরাণ। দেবীভাগবত-এর সপ্তম স্কন্দের শেষ নয়টি অধ্যায় দেবী গীতা নামে পরিচিত। এটিই শাক্ত ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য গ্রন্থের আর একটি হচ্ছে মার্কণ্ডেয় পুরাণ। এই মার্কণ্ডেয় পুরাণের উপাখ্যান হচ্ছে দশমহাবিদ্যা। মহাবিদ্যা কথাটি মূলত সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত মহা (অর্থাৎ মহৎ) ও বিদ্যা (অর্থাৎ প্রকাশ, রূপ, জ্ঞান বা বুদ্ধি) শব্দদুটি থেকে মহাবিদ্যা কথাটির উৎপত্তি। দশমহাবিদ্যা হলো মহাদেবীর দশটি বিশেষ দেহধারণ বা রূপ যার উল্লেখ পাওয়া যায় তন্ত্রে। জগৎ প্রতিপালক নারায়ণের দশাবতার-এর কথা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু এটা অনেকেই জানি না যে, দেবীর দশ রূপের প্রত্যেকটিই নারায়ণের ঐ অবতারগুলিরই নারীরূপ। সৃষ্টির দশটি প্রধান বিষয়ও দেবীর এই দশ রূপের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। দশমহাবিদ্যার রূপের একদিকে যেমন রয়েছে ভয়ঙ্করী রূপ, অন্য দিকে তেমনই আছে মোক্ষ ও অভয়দায়িনী রূপ।

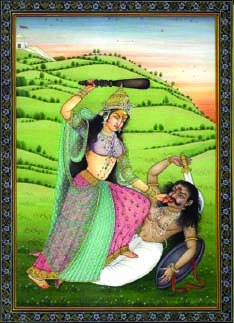

কালীর দশটি বিভিন্ন রূপ ‘দশমহাবিদ্যা’ নামে পরিচিত। এর পশ্চাতে রয়েছে এক পুরাণকাহিনি। সেই কাহিনি অনুসারে, শিব ও তাঁর স্ত্রী তথা পার্বতীর পূর্বাবতার দাক্ষায়ণী (অর্থাৎ দক্ষ-কন্যা) সতীর মধ্যে একটি দাম্পত্য-কলহ থেকে দশমহাবিদ্যার সৃষ্টি। ওই কাহিনি অনুসারে বলা হয়, সতীর পিতা দক্ষ শিব ও সতীর বিবাহে মত দেননি। তাই তিনি শিবকে অবজ্ঞা করবার জন্য একটি বড়ো যজ্ঞের আয়োজন করলেন এবং সেখানে নববিবাহিত শিব-সতীকে আমন্ত্রণ জানালেন না।

ইতিমধ্যে নারদের কাছ থেকে খবর পেয়ে সতী বিনা আমন্ত্রণেই পিতৃগৃহে যেতে চাইলেন কিন্তু শিব তাঁকে বারণ করলেন সেখানে যেতে। ক্রুদ্ধ সতী স্বামীর অনুমতি আদায়ের জন্য তৃতীয় নয়ন থেকে আগুন বের করতে করতে কালী বা শ্যামায় রূপান্তরিত হলেন। সতীর ওই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে শিব পালাতে গেলে সতী দশ ‘মহাবিদ্যা’-র রূপ ধারণ করে শিবকে দশ দিক দিয়ে ঘিরে ফেলেন। এর পর শিব তাঁকে দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত থাকার অনুমতি দিলেন। সতীর ওই দশ প্রকার বিভিন্ন রূপ বা ‘মহাবিদ্যা’ পরিচিত ‘দশমহাবিদ্যা’ নামে।

“কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।

বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।

এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যা প্রকীরত্তিতাঃ।”

মহাবিদ্যা বা দশমহাবিদ্যা হিন্দু ধর্মে দেবী অর্থাৎ দিব্য জননীর দশটি বিশেষ রূপের সমষ্টিগত নাম দেবীত্বের এই সারণিতে একদিকে যেমন রয়েছে ভয়ঙ্কর দেবীমূর্তি, অন্য প্রান্তে রয়েছে অপরূপ সুন্দর দেবীপ্রতিমাও।

তন্ত্র অনুসারে দশমহাবিদ্যা হলেন কালী, তারা, ষোড়শী, ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলাকামিনী। শাক্তরা বিশ্বাস করেন, একই সত্য দশটি ভিন্নরূপে প্রকাশিত। এবার আসা যাক দশ জন মহাবিদ্যার মূর্তিতত্ত্বর বর্ণনায়। প্রথম মহাবিদ্যা হলেন কালী।

দশমহাবিদ্যার প্রথমা দেবী কালী

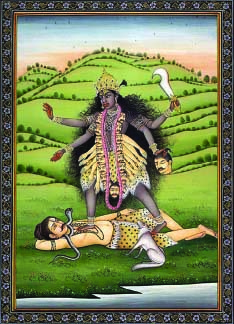

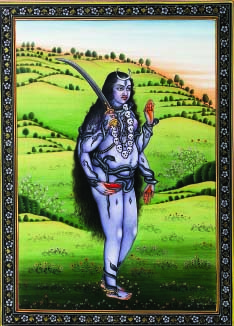

কালী বা কালিকা শ্যামা বা আদ্যাশক্তি নামেও পরিচিতা। তিনি তান্ত্রিক দশমহাবিদ্যার প্রথমা দেবী এবং শাক্ত বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ। বাঙালি হিন্দুসমাজে মাতৃরূপে দেবী কালীর পূজা হয়ে থাকে। তবে পুরাণ ও তন্ত্রে কালী সাধারণত চতুর্ভুজা, খড়্গ নরমুণ্ডধারী, বরাভয়দায়িনী, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, লোলজিহ্বা, কৃষ্ণবর্ণ, মুক্তকেশী ও শিবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মান মূর্তি। ‘কালী’ শব্দটি ‘কাল’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গরূপ, যার অর্থ ‘কৃষ্ণ, ঘোর বর্ণ’। মহাভারত অনুসারে, এটি দুর্গার একটি রূপ (মহাভারত, ৪।১৯৫)। আবার হরিবংশ গ্রন্থে কালী একটি দানবীর নাম (হরিবংশ, ১১৫৫২)। মহাভারত-এ এক দেবীর উল্লেখ আছে যিনি হত যোদ্ধা ও পশুদের আত্মাকে বহন করেন। তাঁর নাম কালরাত্রি বা কালী।

দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয়া দেবী তারা

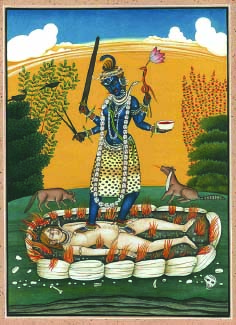

মহাবিদ্যার দ্বিতীয়া হলেন তারা। তারা প্রত্যালীঢ়পদা অর্থাৎ শববক্ষে দক্ষিণপদ স্থাপিতা। ভয়ঙ্করী, মুণ্ডমালাভূষিতা, খর্বা, লম্বোদরী, ভীষণা, কটিতে ব্যাঘ্রচর্মাবৃতা, নবযৌবনা, পঞ্চমুদ্রা শোভিতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, মহাভীমা, বরদা, খড়্গকাতরি দক্ষিণহস্তে ধৃতা, বামহস্তদ্বয়ে কপাল ও নীলপদ্ম, পিঙ্গলবর্ণ একজটাধারিণী, ললাটে অক্ষোভ্য প্রভাতসূর্যের মতো গোলাকার তিন নয়নশোভা, প্রজ্জ্বলিত চিতামধ্যে অবস্থিতা, ভীষণদন্তা, করালবদনা, নিজের আবেশে হাস্যমুখী, বিশ্বব্যাপ্ত জলের মধ্যে শ্বেতপদ্মের উপর অবস্থিতা।

দশমহাবিদ্যার তৃতীয়া দেবী ষোড়শী

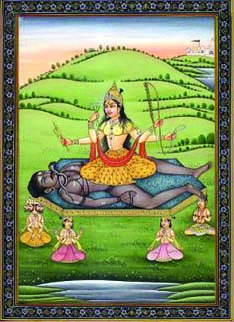

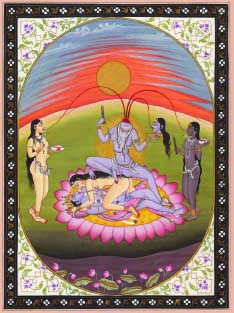

ত্রিপুরসুন্দরী বা ললিতা-ত্রিপুরসুন্দরী (ষোড়শী) : ইনি মহাবিদ্যার তৃতীয়া। পূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতার স্বরূপ। শ্রীকুল সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ দেবী। তান্ত্রিক পার্বতী নামে পরিচিতা। ত্রিপুরসুন্দরীর ষোড়শী রূপটি ষোড়শবর্ষীয়া এক বালিকার। এই রূপ ষোড়শপ্রকার কামনার প্রতীক। ষোড়শীতন্ত্রে ত্রিপুরাসুন্দরীকে ‘শিবের নয়নজ্যোতি’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কৃষ্ণবর্ণা ও শিবোপরি উপবিষ্টা। শিব ও ষোড়শীকে শয্যা, সিংহাসন অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ইন্দ্রের মস্তকোপরিস্থিত বেদিতে উপবিষ্টরূপে কল্পনা করা হয়।

ত্রিপুর শব্দের অর্থ ত্রিভুবন; অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। এই কারণে ত্রিপুরসুন্দরী শব্দের অর্থ ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। অন্য এক মতে, দেবীর অপর নাম ত্রিপুরা। কারণ তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের শক্তি ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণীর সম্মিলিত রূপ।

দশমহাবিদ্যার চতুর্থ দেবী ভূবনেশ্বরী

ভূবনেশ্বরী হলেন চতুর্থ দেবী। শারীরিক নিসর্গ উপাদান হিসেবে দশমহাবিদ্যা দেবীর একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যাতে চতুর্থ বিশ্বসৃষ্টি আকৃতি প্রদান হয়। এছাড়াও ভুবনেশ্বরীকে বিবেচনা করা হয় যে, তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বের সব খারাপকে ধ্বংস করে দেন। ঈশ্বররাত্রে যখন ঈশ্বরের জাগতিক ব্যবহার সুপ্ত থাকে, সেই সময় একমাত্র ব্ৰহ্মই তাঁর অব্যক্ত প্রকৃতিসহ অবশিষ্ট বা বর্তমান থাকেন, সেই সময় সেই ঈশ্বররাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ভুবনেশ্বরী। মহালক্ষ্মীস্বরূপা আদিশক্তি ভগবতী ভুবনেশ্বরী হচ্ছেন মহাদেবের সমস্ত লীলাবিভূতির সহচরী। তিনি ভক্তদের অভয়প্রদায়িনী ও সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী। ভুবনেশ্বরীর রূপ হচ্ছে সৌম্য ও অঙ্গকান্তি অরুণবর্ণা। তাঁর শিরে চন্দ্রমুকুট, ত্রিনয়না দেবীর শ্ৰীমুখে মৃদু হাসির আভা। তাঁর হাতে পাশ, অঙ্কুশ, বরদ এবং অভয় মুদ্রা শোভা পায়।

দশমহাবিদ্যার পঞ্চম দেবী ভৈরবী

মহাবিদ্যার পঞ্চম রূপটি হল ভৈরবী। ভৈরবী মূলত ভৈরব এর স্ত্রী রুপ। এ রুপটি কালীর মতই প্রায় একইরকম হিংস্র ও আতংককর দৃষ্টিভঙ্গি বিশিষ্ট্য একটি রুপ। তাকে সুভংকরীও বলা হয়। তিনি ভালর জন্য ভাল মা এবং খারাপের জন্য ভয়ংকর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি বালা বা ত্রিপুরা ভৈরবী হিসাবেও পরিচিত।

সংগীতে দেবী উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতিতে ঠাট ও রাগবিশেষকে ভৈরবী নামে অভিহিত করা হয় মূলত দেবীর নামের সঙ্গে মিল রেখেই। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনিমতে—চৌষট্টি যোগিনীর মধ্যে প্রধানা। ইনি ছিলেন দুর্গার সহচরী ও তাঁরই মতো পূজনীয়া। ইনি বিভিন্ন সময়ে দেবীর সহযোগী শক্তি হিসাবে দেবীকে সাহায্য করতেন। দক্ষযজ্ঞে দক্ষ মহাদেবের নিন্দা করলে, সতী আত্মহত্যা করেন। এরপর মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন এবং সতীর মৃতদেহ নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেন। এর ফলে পৃথিবী ধ্বংসের উপক্রম হয়। পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য—বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা সতীর দেহকে ৬৪ খণ্ডে বিভাজিত করেন। সতীদেহের খণ্ডিত অংশ যে সকল স্থানে পতিত হয়েছিল, সে সকল স্থান পীঠস্থান নামে পরিচিত। এই সকল পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা সাধারণভাবে ভৈরব নামে অভিহিত হন। ভৈরবী হলো—ভৈরবের স্ত্রী সত্তার নাম।

দশমহাবিদ্যার ষষ্ঠ দেবী ছিন্নমস্তা

ছিন্নমস্তাদেবী দশমহাবিদ্যার ষষ্ঠ এবং মহাশক্তির একটি ভীষণা রূপ। ছিন্নমস্তাদেবী ছিন্নমস্তিকা বা প্রচণ্ড চণ্ডিকা নামেও পরিচিতা। তাঁর ভয়ঙ্কর মূর্তিটি দেখে সহজেই তাঁকে চেনা যায়। তাঁর এক হাতে থাকে নিজের ছিন্নমুণ্ড, অপর হাতে থাকে একটি কাতরি; দেবীর কবন্ধ থেকে তিনটি রক্তধারা নির্গত হয়ে একটি তাঁর নিজের মুখে এবং অপর দুটি তাঁর দুই সহচরীর মুখে প্রবেশ করে। ছিন্নমস্তার গাত্রবর্ণ জবাফুলের ন্যায় লাল অথবা কোটিসূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি সাধারণত নগ্না এবং আলুলায়িত কুন্তলা। ছিন্নমস্তা ষোড়শী এবং পীনোন্নত পয়োধরা, তাঁর হৃদয়ের নিকট একটি নীলপদ্ম বিদ্যমান। তাঁর গলদেশে অন্যান্য অলঙ্কারের সঙ্গে নরকরোটি বা ছিন্নমুণ্ডের মালা । তিনি একাধারে দিব্যজননীর জীবনদাত্রী ও জীবনহন্তা সত্তারও প্রতীক। দশমহাবিদ্যার অন্যতমা হলেও এককভাবেও তাঁর পূজা প্রচলিত। উত্তর ভারত ও নেপালে ছিন্নমস্তার একাধিক মন্দির রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর শহরের ছিন্নমস্তামন্দিরটিও প্রসিদ্ধ। তবে গৃহস্থবাড়িতে তাঁর পূজা করা হয় না। তার কারণ, লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, তিনি এক ভীষণা দেবী এবং তাঁর পূজা করা বা দর্শন কামনা করা বিপজ্জনক। কেবলমাত্র তান্ত্রিক, যোগী ও সর্বত্যাগীগণ বীরাচারমতে তাঁর পূজা করে থাকেন।

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে ছিন্নমস্তার পূজা প্রচলিত। তিব্বতি বৌদ্ধ দেবী বজ্রযোগিনীর ছিন্নমুণ্ডা রূপটির সঙ্গে দেবী ছিন্নমস্তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তিনি দেবী বজ্রযোগিনী বা বজ্রবারাহীর ছিন্নমস্তক মূর্তি। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে বৌদ্ধ ছিন্নমুণ্ডার একটি জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণাচার্যের শিষ্যা ছিলেন দুই বোন মেখলা ও কনখলা। তাঁরা ছিলেন মহাসিদ্ধা। তাঁরা নিজেদের মাথা কেটে গুরুকে উপহার দেন এবং তারপর নৃত্য করেন। দেবী বজ্রযোগিনী সেই রূপেই সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁদের সঙ্গে নৃত্যে যোগ দেন। অন্য একটি কাহিনি অনুসারে, পদ্মসম্ভবের এক শিষ্যা পূর্বজন্মে ছিলেন রাজকুমারী লক্ষ্মীঙ্করা। রাজশাস্তি গ্রহণ করে তিনি নিজের মাথা কেটে নগর পরিক্রমা করেন। নগরবাসী তাঁকে ছিন্নমুণ্ডা-বজ্রবারাহীরূপে পূজা করে।

দশমহাবিদ্যার সৃষ্টির উপাখ্যানে ছিন্নমস্তা পশ্চিমে শিবের ডান দিকে অবস্থান করেছিলেন। আর একটি কিংবদন্তি অনুসারে, সতী নন, শিবের দ্বিতীয়া পত্নী পার্বতীকে দশমহাবিদ্যার উৎস বলা হয়েছে। পার্বতী ছিলেন সতী অথবা প্রধানা মহাবিদ্যা কালীর অবতার। পার্বতী দশমহাবিদ্যার সাহায্যে শিবকে তাঁর পিতৃগৃহ ছেড়ে যেতে বাধা দেন। শিব পার্বতীর সঙ্গে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি পার্বতীকে ত্যাগ করতে গিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় কালী তাঁকে জ্ঞান প্রদান করেন এবং নিরস্ত করেন। দেবীভাগবত পুরাণমতে, দশমহাবিদ্যা দেবী শাকম্ভরীর যুদ্ধসঙ্গী ও রূপান্তর।

দশমহাবিদ্যার সপ্তম দেবী ধূমাবতী

ধূমাবতী বিধবা দেবীমূর্তি। ইনি সপ্তমা। অগ্নির দ্বারা জগৎ ধ্বংসের পর ভষ্মরাশির মধ্য থেকে যে ধূম নির্গত হয়, তার স্বরূপ। তিনি কখনও কখনও অলক্ষ্মী বা জ্যেষ্ঠাদেবী নামেও অভিহিতা হন। ধূমাবতী দশমহাবিদ্যার অন্যতমা এক তান্ত্রিক দেবী। ধূমাবতী হলেন সপ্তম মহাবিদ্যা। গুহ্যাতিগুহ্য তন্ত্র গ্রন্থে দশ মহাবিদ্যাকে বিষ্ণুর দশ অবতারের উৎস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থমতে মৎস্য অবতারের উৎস হলেন ধূমাবতী। মুণ্ডমালা গ্রন্থেও একটি অনুরূপ তালিকা রয়েছে; তবে উক্ত গ্রন্থমতে বামন অবতারের উৎস হলেন ধূমাবতী। তিনি মহাশক্তির একটি ভীষণা রূপ। ধূমাবতী বৃদ্ধা, কুৎসিত বিধবার বেশে সজ্জিতা এবং কাক ও চতুর্মাস ইত্যাদি হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী অমঙ্গলজনক বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিতা। ধূমাবতীর প্রচলিত মূর্তিকল্পে তাঁকে অশ্ববিহীন রথ বা কাকপৃষ্ঠে আরূঢ়া অবস্থায় এবং সাধারণত শ্মশানচারিণীরূপে কল্পনা করা হয়।

তবে তিনি সকল বিপদ থেকেও ভক্তকে উদ্ধার করেন এবং জ্ঞান ও মোক্ষফলসহ সকল অভীষ্ট বস্তু প্রদান করেন। শত্রুনাশের উদ্দেশ্যে তাঁর পূজা করা হয়। ধূমাবতীর পূজা আই-বড়, বিধবা বা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের পক্ষেই প্রশস্ত বলে মনে করা হয়। ধূমাবতীর মন্দিরের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। বারাণসীর একটি মন্দিরে ধূমাবতী হলেন প্রধান দেবতা। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি ও গুয়াহাটির নিকটবর্তী কামাখ্যা মন্দিরের কাছে ধূমাবতীর ছোটো মন্দির রয়েছে। বারাণসীর মন্দিরটিকে শক্তিপীঠ বলে দাবি করা হয়। এই মন্দিরে দেবী রথারূঢ়া ও চতুর্ভুজা, তাঁর চার হাতে কুলো, ঝাঁটা, পাত্র ও অভয়মুদ্রা।

দশমহাবিদ্যার অষ্টম দেবী বগলামুখী

বগলামুখী হলো হিন্দুশাস্ত্রমতে দশমহাবিদ্যার অষ্টম দেবী। তাঁকে উত্তর ভারতে কোথাও কোথাও পিতাম্বরা মা নামেও ডাকা হয়ে থাকে। বগলামুখী মূলত দুটি শব্দ থেকে এসেছে এক বগল (যার সংস্কৃত মূল হবে ভলগা) এবং অন্যটি হলো মুখ।

বগলামুখীদেবীর একটি সুন্দর রূপ আছে এবং তিনি হলুদ রঙ-এর পোশাক পরে থাকেন। একটি ক্রিসেন্ট চাঁদ থাকে তাঁর মাথার উপর এবং তিনি একটি সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন। দেবীর দুই রূপের বিবরণ পাওয়া যায়। যার একটিতে তিনি দ্বি-ভুজা (দুই হাতবিশিষ্ট) অন্যটিতে তিনি চতুর্ভুজা (চার হাতবিশিষ্ট)। বগলামুখীকে পিতম্বরা এবং ব্রহ্মাস্ত্ররূপীও বলা হয়।

দেবী বগলামুখীর প্রধান মন্দির বানখান্দি, হিমাচলপ্রদেশ, ভারতে হলেও দেবীর আরও কিছু মন্দির দেখতে পাওয়া যায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাংলাদেশ ও নেপালে।

দশমহাবিদ্যার নবম দেবী মাতঙ্গী

দেবী মাতঙ্গী হলো দশমহাবিদ্যার মতে নবম মহাবিদ্যা। দেবী মূলত সরস্বতীদেবীর তান্ত্রিকরূপ হিসাবেই চিহ্নিত হন। মাতঙ্গীদেবী সঙ্গীত, কলার উপর আধিপত্য বিস্তারকারী। তাকে একজন চণ্ডালিনী হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ভারত তন্ত্রসার ধ্যানমতে দেবীকে উচ্ছিষ্টা মাতঙ্গী হিসাবে দেখানো হয়েছে। এখানে মাতঙ্গীদেবীকে একটি মৃতদেহের উপর উপবিষ্ট এবং লাল জামা, লাল জহরত পরেন। দেবীর সম্পূর্ণরূপে বিকশিত স্তন সঙ্গে একটি অল্প বয়স্ক (ষোলো বছর বয়সি) কুমারী হিসাবে অভিহিত করা হয়। তিনি এক হাতে একটি মস্তক এবং দুই হাতে একটি তরবারি বহন করেন। তাঁর গায়ের রং নীল হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তাঁর কোমর পাতলা। তাঁর কপালে ক্রিসেন্ট চাঁদ। তাঁর তিনটি চোখ এবং হাস্যমুখে থাকেন। তিনি মণিরত্ন পরিধান করেন এবং একটি অলঙ্কারসজ্জিত সিংহাসনে বসেন।

শক্তি ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী দশমহাবিদ্যার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে দেবী মাতঙ্গীকে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শিবকে আক্রমণ করতে দেখানো হয়েছে। শক্তিসঙ্গমা তন্ত্রে উচ্ছিষ্টা মাতঙ্গিনীর উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একবার দেবতা বিষ্ণু ও তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী শিব এবং তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী পার্বতীকে (সতীর পুনরায় দেহধারণ) পরিদর্শন করেন। তাঁদের খাবার খাওয়ার সময় তাঁদের খাদ্য অবশিষ্ট থাকে এবং সেখানে একটি সুন্দর কুমারীকে পড়ে থাকতে দেখেন। কিছু খাবার দেবতারা মাটিতেও ফেলেছিলেন। ঐ কুমারী অবশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করেন বলে সেদিন থেকেই কুমারী উচ্ছিষ্টা মাতঙ্গিনী নামে পরিচিত হন।

দশমহাবিদ্যার দশম দেবী কমলাকামিনী

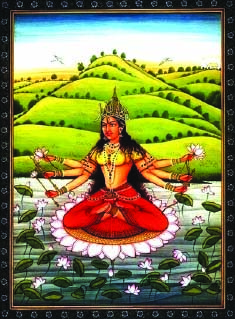

কমলাকামিনী বরাভয় প্রদায়িনী শুদ্ধ চৈতন্যের দেবী এবং শেষতমা। ভাগ্যদেবী লক্ষ্মীর অন্যরূপ। তান্ত্রিক লক্ষ্মী নামেও অভিহিতা। হিন্দু পুরাণের দশমহাবিদ্যার অন্যতম দেবী কমলাকামিনী। কমলাকামিনী বরাভয় প্রদায়িনী শুদ্ধ চৈতন্যের দেবী। ভাগ্যদেবী লক্ষ্মীর অন্যরূপ। তান্ত্রিক লক্ষ্মী নামেও তিনি পরিচিত। কমলা মানে হচ্ছে পদ্ম। কমলাকামিনী দেবীর যে রূপ কল্পনা করা হয় তাতে দেখা যায় যে, দেবীকে চারটি বড়ো হাতি স্নান করাচ্ছে এবং দেবী পদ্মের উপর বসে আছেন। তাঁর চারটি হাত আছে, দুই হাতে কামিনী আর অন্য দুই হাত রয়েছে আশীর্বাদ দেবার ভঙ্গিতে। দেবীকে মূলত বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে। কমলার সঙ্গে সমৃদ্ধি ও সম্পদ, উর্বরতা ও ফসল, এবং সৌভাগ্য এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত উপাদান রয়েছে।

কমলা হলো প্রথম এবং প্রধান স্ত্রীশক্তি। অনেকে কমলাকে স্ত্রীযোনীর সংগে তুলনা করে থাকেন। সুন্দরের প্রতীক হিসাবে আমরা যে সকল দেবীকে পাই তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলো এই কমলাকামিনীদেবী। কোথাও কোথাও তাঁকে কমলাসুন্দরীও বলা হয়েছে ।

দেবী হিন্দু ধর্মের একটি সত্তা যা স্বর্গীয়, ঐশ্বরিক বা শ্রেষ্ঠত্বকে বোঝায়। দেবী হলেন মাতৃকাশক্তি। তিনি সর্বাধিকা, সর্বশক্তিসমন্নিতা। তাই শেষ কথায় লোকমাতা নিবেদিতার ভাষাতেই বলি—

‘‘কালী সম্বন্ধে একটা নতুন করে ভাব মনে জেগেছে। মায়ের পদতলে শায়িত শিবের ঢুলুঢুলু চোখ দুটি মায়ের দৃষ্টির সঙ্গে মিলেছে কী করে, তাই দেখছিলাম। কালী ওই সদাশিবের দৃষ্টির সৃষ্টি। নিজেকে আড়াল করে সাক্ষীরূপে তিনি দেখছেন দেবাত্মশক্তিকে। শিবই কালী, কালীই শিব। মানুষের মনে বিপুল শক্তির আলোড়ন চলছে। তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে এইরূপে এই কী সত্য! অর্থাৎ মানুষই কি দেবতাকে সৃষ্টি করে? তাই ভাবি। বিশ্বের রহস্য কোন লাস্যময়ীর লীলাচাতুরী হালকা ওড়নায় ঢাকা।”