রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতা সৃষ্টির পেছনে নারীর ভুমিকা প্রায় অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেন ১ — ‘সাহিত্য কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধি ব্যবস্থায় মিলিয়ে আমরা যাকে সভ্যতা বলি সে হল পুরুষের সৃষ্টি’।

আবার ভলটেয়ার নারীর মননশীলতা, শক্তিমত্তা আর বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বীকার করে নিলেও প্রবলভাবেই অস্বীকার করেন নারীর উদ্ভাবনী শক্তিকে। তিনি দাবী করেন ২ — ‘ইতিহাসে জ্ঞানবতী নারী খুঁজলেই পাওয়া যাবে, এমনকি পাওয়া যবে নারী-যোদ্ধার অস্তিত্বও, কিন্তু কোথাও নারী উদ্ভাবক পাওয়া যাবে না’

বলতেই হয় — রবি ঠাকুর এবং ভলতেয়ার দুজনই ছিলেন ভ্রান্ত, অন্ততঃ ইতিহাস পর্যালোচনার এই ব্যাপারটিতে। ইতিহাস খুঁজলে নারী উদ্ভাবক তো পাওয়া যায়ই, পাওয়া যায় বিজ্ঞান আর প্রকৌশলবিদ্যায় নিবেদিতপ্রাণ অজস্র মহীয়সী নারীর অস্তিত্ব, যারা আমাদের সভ্যতার বিনির্মানে শুধু সহায়তাই করেননি, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে। এমনি এক বিস্মৃত-প্রায় বিদুষী বিজ্ঞানী এবং গনিতজ্ঞ ছিলেন হাইপেশিয়া (Hypatia) — জিওর্দানো ব্রুনোর (Giordano Bruno) ৩, ২১ মতই বিজ্ঞানের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গীকৃত এক প্রাচীন দার্শনিক।

হাইপেশিয়া জন্মেছিলেন ৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়াতে। গনিতজ্ঞ হিসেবে তার উত্থান যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি মর্মান্তিক তার তিরোধানের ইতিহাস। সম্ভবত: তিনিই ছিলেন গনিতে পর্যাপ্ত অবদান রাখা ইতিহাসের প্রথম নারী গনিতজ্ঞ; মার্গারেট অ্যালিক তাঁর ‘Hypatia’s Heritage’ গ্রন্থে হাইপেশিয়াকে বর্ননা করেন ‘মাদাম কুরীর পূর্ববর্তী সবচাইতে উল্লেখযোগ্য নারী বিজ্ঞানী’ হিসেবে ৯। তবে কেবল ‘নারী গনিতজ্ঞের’ বা ‘নারী বিজ্ঞানীর’ লেবাস পরিয়ে তাঁর মূল্যায়ন করা হবে স্রেফ বালখিল্যতার সামিল। সত্যিকথা বলতে কি, ইউক্লিডের পর আলেকজান্দ্রিয়াতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এত বড় গনিতজ্ঞের জন্ম হয়নি ৪, ১০, ১১। ইতিহাসবেত্তাদের মতে, হাইপেশিয়া ছিলেন মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী ইতিহাসের শেষ ‘প্যাগান সায়েন্টিস্ট’। অথচ খ্রীষ্টধর্মোন্মাদীদের রোষানলে পুড়ে (আক্ষরিক অর্থেই) এই রূপসী বিদুষীকে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হয় মাত্র ৪৫ বছর বয়সে, ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে। হাইপেশিয়ার মৃত্যুর পর পশ্চিমা বিশ্বে গনিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান আর বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি সাধিত হয় নি- দীর্ঘদিন, কম করে হলেও প্রায় ১০০০ বছর ৫। মূলতঃ হাইপেশিয়ার মৃত্যুই সূচনা করেছিল মানব ইতিহাসের এক ঘোর কৃষ্ণ অধ্যায়ের, যে সময়ে মুক্তবুদ্ধি, জ্ঞানচর্চ্চা, বিজ্ঞান-শিল্প-সাধনা তীব্রভাবে ব্যহত হয়। এ সময় জ্ঞানচর্চার বদলে চর্চা করা হয় ধর্মীয় আস্ফালন, কুপমুন্ডুকতা, অরাজকতা আর বর্বরতার। এ সময়টাতে পৃথিবী এগোয়নি এক বিন্দুও, বরং প্রগতির চাকাকে ঘোরানো হয়েছে উল্টো দিকে। এই কলঙ্কময় সময়টিকে ইতিহাসবিদরা আখ্যায়িত করেন একটি বিশেষ নামে — ‘অন্ধকার যুগ’ বা Dark Age।

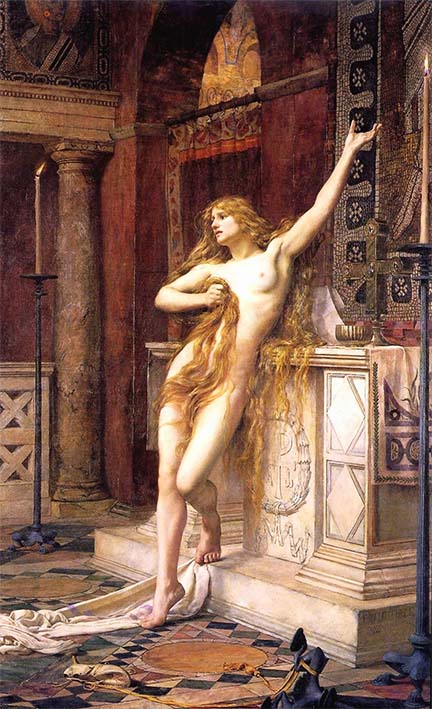

Hypatia by Charles William Mitchell (1854-1903) first exhibited in 1885 and inspired by the Charles Kingsley novel Hypatia. Presently on display at the Laing Art Gallery, Newcastle Upon Tyne, England.

হাইপেশিয়ার বাবা থিওন নিজেও ছিলেন একজন বড় মাপের গনিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ এবং আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ামের পরিচালক। যে সময়টাতে মেয়েদের আক্ষরিক অর্থেই দেখা হত কেবল পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে, কথিত আছে, সে সময়টিতেও থিওন তাঁর মেয়েকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন ‘একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে’ ৬। পূর্ণাঙ্গ মানুষ তো হাইপেশিয়া হয়েছিলেনই, আর সেই সাথে ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী, আর বিদুষী। এ যেন সত্যিকারের মনি-কাঞ্চন যোগ। তাঁকে বলা হত হত — ‘Le souffle de Platon et le corps d’Aphrodit’— অর্থাৎ, ‘পরমাসুন্দরী আফ্রোদিতির দেহে প্লেটোর আত্মা’ যেন’! স্বভাবতাই সুদর্শনা আর বিদুষী হাইপেশিয়াকে বিয়ে করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন অনেকেই, কিন্তু স্বাধীনচেতা হাইপেশিয়া তাদের প্রত্যেকের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, আর নিজেকে নিয়োজিত করেন বিজ্ঞানের নিবিড় সাধনায়। বেশ কিছুটা সময় দেশের বাইরেও কাটান তিনি, তারপর দেশে ফিরে এসে গ্রহণ করেন আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গনিতজ্ঞের পদ। অচিরেই তিনি নিজেকে পরিণত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে। তিনি পড়াতেন গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন আর মেকানিক্সের বিভিন্ন জটিল জটিল বিষয়গুলো। দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা শহরে চলে আসতো তার বক্তৃতা শুনতে, আর আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের একটি বিশাল কক্ষে প্রতি সন্ধ্যায় সর্বসাধারণের জন্য হাইপেশিয়া বক্তৃতা দিতেন। পয়সা খরচ করে এ নারীর বক্তৃতা শুনতে হত তখন! সাধারণের জন্য দর্শনী ছিলো একটি মোহর ৪। তবে সভায় যারা স্বচ্ছল ও স্থায়ী সদস্য, তারা আবার মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সম্মানী প্রদান করতেন। হাইপেশিয়া তাঁর বক্তৃতায় প্লেটো, আ্যারিস্টটলের দার্শনিক কাজকর্ম নিয়ে প্রচুর কথা বলতেন, তাদের পর্যালোচনা করতেন আর দূর দুরান্ত থেকে আসা লোকজন যেন সম্মোহিত হয়ে তার কথা শুনতো পিন পতন নিস্তব্ধতায় ৮। তার অনুরাগী ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন খ্যাতনামা খ্রীষ্টান। তার মধ্যে একজন ছিলেন সাইরিনের সিনেসিয়াস (Synesius of Cyrene), যিনি পরবর্তীতে Ptolemasis-এর বিশপ হন। হাইপেশিয়াকে হত্যার পর তাঁর সমস্ত কাজ কর্মও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় খ্রীষ্টান মৌলবাদীদের হাতে। ইতিহাসবিদরা হাইপেশিয়ার কাজকর্মের যেটুকু জানতে পেরেছেন তার মধ্যে একটা বড় উৎসই হল এই সিনেসিয়াসের লেখা চিঠিপত্র। সেই চিঠিগুলোতে হাইপেশিয়ার প্রতি ব্যক্ত হয়েছে গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি আর ভালবাসা।

হাইপেশিয়ার মৌলিক কাজের মধ্যে রয়েছে দায়োফ্যান্তাস রচিত অ্যারিথমেটিকা পুস্তকের উপর ১৩ অধ্যায়ের একটি আলোচনা, যার বেশ খানিকটা অংশই পরবর্তীতে দায়োফ্যান্তাইন পান্ডুলিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় ৬। এছাড়া তিনি অ্যাপোলোনিয়াসের কৌণিক ছেদ পুস্তিকার উপর একটি আলোচনা লেখেন ৫, আর টলেমীর কাজের উপর আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন Astronomical canon শিরোনামে ৪। তিনি তার বাবাকে জ্যামিতির কালজয়ী গ্রন্থ Euclid’s element-এর নতুন সংস্করণ তৈরীতেও সহায়তা করেছিলেন – যে সংস্করণটি আজও পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত হয় ৫। হাইপেশিয়া আর তার বাবা যৌথভাবে টলেমীর অলমাগসেত এর উপরও কাজ করেন। তবে যে দুটি যন্ত্রের আবিস্কার হাইপেশিয়াকে ‘উদ্ভাবক’ হিসাবে মহিমান্নিত করেছে তার একটি হল অ্যাস্ট্রোলেব (Astrolabe) — যেটি ব্যবহৃত হত গ্রহ-নক্ষাত্রাদির দৈনন্দিন ঘূর্ণন গণনায়, আর মহাজাগতিক নানা সমস্যা সমাধানে; আর একটি হল হাইড্রোস্কোপ (Hydroscope)-যা দিয়ে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপা যেত ৭। এছাড়া তিনি পানির লেভেল মাপার জন্য একটি যন্ত্রও তৈরী করেছিলেন।

কিন্তু হাইপশিয়াকে মেরে ফেলা হল কেন? এটি বুঝতে হলে তৎকালীন মিশরীয় শাসনতন্ত্রের বিশেষতঃ টলেমী বংশের দিকে একটু চোখ মেলে তাকানো দরকার। ইতিহাসের বই ঘেটে পাওয়া যায়- টলেমী সোতার আর তার ছেলে টলেমী ফিলাডেফেলস থেকে আরম্ভ করে জনা পনের টলেমীয় বংশদ্ভুত রাজা তখন মিশর শাসন করেছিলো। তার মধ্যে সবচাইতে যিনি পরিচিত তাকে নিয়ে হলিউডে ছবি পর্যন্ত হয়েছে, সর্বশেষ শাসক সেই যে ভুবনমোহিনী ক্লিওপেট্রা। খ্রীষ্টপূর্ব ৩১ সালে ক্লিওপেট্রাকে হত্যা করা হয় আর ক্লিওপেট্রা ও রোম সম্রাট সিজারের ছেলে টলেমী সিজারিয়ান রাজা হন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০ সালে তাঁকে হত্যার মাধ্যমে টলেমী বংশের সমাপ্তি ঘটে এবং মিশর রোম সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। তখন থেকে শুরু করে হাইপেশিয়ার সময় পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়া রোমান শাসনের জাঁতাকলে ভয়াবহভাবে নিষ্পিষ্ট এক শহরে পরিণত হয় ৪। দাসপ্রথার অভিঘাত ধ্রুপদী সভ্যতার প্রাণশক্তিকে একেবারে নিঃশেষিত করে ফেলেছিল। খ্রীষ্টিয় চার্চ তখন প্রাচীন প্যাগান মূল্যবোধ, প্রভাব আর সংস্কৃতিকে উপ্ড়ে ফেলে তার নবোত্থিত শক্তিকে সংহত করার চেষ্টা করছে পুরোমাত্রায়। হাইপেশিয়া দাঁড়িয়েছিলেন এই প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিগুলোর ঘুর্ণিকেন্দ্রে — বিদ্যমান সংঘর্ষের এক নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে। মার্গারেট এলিক তার Women and Technology in Ancient Alexandria : Maria and Hypatia প্রবন্ধে বলেন : ’Hypatia was a scholarly pagan and a woman, an espouser for Greek scientific rationalism and an influential political figure. This proved to be a dangerous combination.’। (ক্রমশ)