‘এক্সকিউজ মি, আন্টি! উনিশে মে-র প্রোগ্রামে হোয়াইট শাড়ি পরবো তো’? বুঝলাম, ভাষাশহীদ দিবস পালন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেয়েটির এই জিজ্ঞাসা। বছর পনেরো ষোলোর কিশোরীর এই আধা বাঙলা, আধা ইংরেজি বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হলাম না, বরং এতেই আজকাল অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তবে প্রসঙ্গ যখন ভাষাশহীদ তর্পণ, তাই বুকের ভেতর কোথাও যেনো চিন্ চিন্ করে উঠলো। আমাদের কমলা তো এই মেয়েটির বয়সীই ছিলেন। আগের দিন মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছিলো, আর পরদিনই কমলা ভোর ভোর বেরিয়ে পড়েছিলেন সত্যাগ্রহে যোগ দেবেন বলে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়বে ভেবে মা সুপ্রভাসিনী দেবী মেয়ের হাতে একটি নরম কাপড়ের টুকরো গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন — ‘তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস, মা’। কিন্তু মেয়ে আর কোনদিন মায়ের কাছে ফিরে আসেন নি। আবার নতুন করে উড়ে ভেসে গেলো সুপ্রভাসিনী দেবীর খড়কুটোর উদ্বাস্তু সংসার। এই সূত্রে মনে পড়ে যায় ‘কপালকুন্ডলা’ উপন্যাসের সেই শাশ্বত প্রশ্নটি, ‘পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ’? হ্যাঁ, সপ্তগ্রামের নবকুমার পথ হারিয়েছিলেন, তবে পরে পথ খুঁজে পেয়ে বাড়িও ফিরেছিলেন। কিন্তু সুপ্রভাসিনী দেবীর মতো উদ্বাস্তুরা শুধু পথ নয়, হারিয়েছেন জন্মচেনা দেশটাকেই, যেখানে আর কোনদিন ফিরে যাওয়া হয় না। সিলেট রেফারেন্ডামের পর সর্বস্ব হারিয়ে সাতটি সন্তান নিয়ে শিলচরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিধবা সুপ্রভাসিনী। একটি ভাড়াবাড়িতে চরম দারিদ্র্যে কাটছিলো দিন। কিন্তু এই সব- হারানোর মধ্যেও বোধের যায়গায় কোথাও একটা আত্মমর্যাদার অমোঘ বীজ রোপিতই ছিলো যা ষোলো বছরের কমলাকে করেছিলো নির্ভয়,নির্ভর -‘যে কেড়েছে বাস্তুভিটে /সে-ই কেড়েছে ভয়,/আকাশ জুড়ে লেখা আমার/আত্মপরিচয় ‘(শক্তিপদ ব্রহ্মচারী), আর এই প্রত্যয় ছিলো বলেই তো কমলার মাথা উঁচু করে বাঁচার স্বপ্ন ওঙ্কার এর সমতুল মনে হয়।

ঠিক কী হয়েছিলো সেদিন? সে প্রশ্ন ফিরে যায় ইতিহাসের দিকে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় কিছু প্রাককথন জরুরিও বটে। ১৯৬০ সালের ২৪ অক্টোবর। অসম ভাষা বিল সেদিন আইনে রূপান্তরিত হলো। সারা রাজ্যের জন্য একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে মান্যতা পেলো অসমীয়া ভাষা। কিন্তু বরাক উপত্যকা নামক ভূখণ্ডটি বাঙালি প্রধান অঞ্চলরূপে পরিচিত, যা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। ফলত, অসমীয়াকে একক রাজ্যভাষা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো এই উপত্যকায়। মাঠে লাঙল ফেলে উঠে এলেন চাষি, কোলের সন্তানকে বাড়িতে রেখে ছুটে এলেন গৃহবধূ। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে দলে দলে মানুষ এসে যোগ দিচ্ছিলেন রোজ,গঠিত হলো কাছাড় গণ সংগ্রাম পরিষদ। তৈরি হলো আন্দোলনের দীর্ঘ কর্মসূচি। ‘মাতৃভাষা জিন্দাবাদ’, ‘জান দেবো, জবান দেবো না ‘— আকাশে বাতাসে তখন প্রবল প্রতিবাদের সুর। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, গোটা উপত্যকা জুড়ে ব্যাপক হরতাল পালন করা হবে। তারিখটি নির্ধারিত হলো ১৯৬১-র ১৯ শে মে, ৫ই জৈষ্ঠ্য শুক্রবার ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। সূর্য ওঠার আগেই সত্যাগ্রহীরা দলে দলে শিলচর রেলস্টেশনে গিয়ে রেললাইনের ওপর বসে অবস্থান নিয়ে নিলেন। উদ্দেশ্য একটাই, রেল পরিষেবাকে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করে দেওয়া।

স্টেশন চত্বরে তখন মাদ্রাজ রেজিমেন্ট আর আসাম রাইফেলস এর সশস্ত্র সেনারা গিজ গিজ করছে। লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেও সত্যাগ্রহীদেরকে রেললাইন থেকে সরানো গেলো না। ছোটবোন মঙ্গলাকে নিয়ে রেললাইনে বসেছিলেন কমলাও। এদিকে মায়ের মন ঘরে বসে কেমন যেনো অস্থির লাগছিলো সেদিন। দুপুরের দিকে ছোট ছেলে বকুলকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে ছুটে আসেন সুপ্রভাসিনী দেবী। মা-কে দেখে ফিরে যেতে বলেন কমলা। ‘ভেবো না, মা গো। আমি ঠিক আছি’। সেই ছিলো মেয়ের সঙ্গে মায়ের শেষ দেখা।

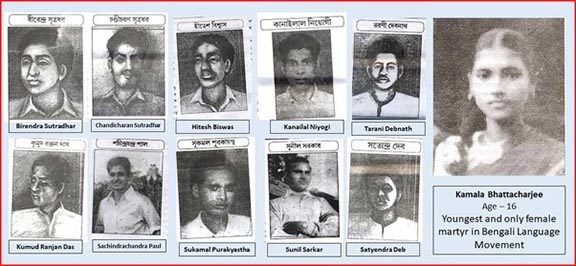

স্টেশনের বাইরে একটি ট্রাকে সেই সময় আগুন ধরে যায়, যা দেখে ভীড়ের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। একজন পুলিশ কর্মকর্তা তখন ‘ফায়ার ফায়ার ‘বলে চীৎকার করে ওঠেন। এই কথা কানে যাওয়া মাত্র সত্যাগ্রহীদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। মোট সতেরো রাউন্ড গুলি চলে সেদিন। বেলা তখন দুপুর ২টো বেজে ৩৫ মিনিট। ঘটনার আকস্মিকতায় কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাটিতে নিথর লুটিয়ে পড়েন শচীন্দ্রমোহন পাল, কানাইলাল নিয়োগী, কুমুদ দাস, তরণী দেবনাথ, হীতেশ বিশ্বাস, চন্ডীচরণ সূত্রধর, সুনীল সরকার এবং সুকোমল পুরকায়স্থ। কমলা ভট্টাচার্যের ডান চোখ দিয়ে একটি গুলি ঢুকে মাথা ঝাঁজরা করে বেরিয়ে যায়। মাত্র ষোল বছর বয়সে বিশ্বের প্রথম মহিলা ভাষা শহীদ হয়ে গেলেন আমাদের কমলা। বরাকের কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী লিখলেন — ‘দশটি ভাই চম্পা আর একটি পারুল বোন/কলজে ছিঁড়ে লিখেছিল এই যে ঈশান কোণ’। কমলা মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। পরীক্ষার ফল হাতে নিয়ে আবার হাহাকার করেছিলেন সুপ্রভাসিনী দেবী।

পরদিন, অর্থাৎ ২০শে মে রেলস্টেশন সংলগ্ন পুকুর থেকে ভেসে ওঠে শহীদ সত্যেন্দ্র দেবের মৃতদেহ। সেদিনই হাসপাতালে মারা গেলেন গুলিবিদ্ধ বীরেন্দ্র সূত্রধর। ২০ শে মে চল্লিশ হাজার নারী পুরুষ নয়জন শহীদের মৃতদেহ নিয়ে শোকমিছিল করেন। পরদিন অপর দু-জন শহীদের শব নিয়ে অনুরূপ ভাবে মৌন মিছিল করে নগ্ন পায়ে হাঁটেন হাজার হাজার মানুষ। শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য রচিত সেই গান গেয়ে পথ পরিক্রমা করলেন সবাই — ‘শোনো ডাকে ঐ একাদশ শহিদেরা ভাই/ আর দেরী নয় দেরী নয় দেরী নয়’। এই জাগরণ ছিলো অবিস্মরণীয়।

শুধু বরাকেই নয়, এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং কাছাড়ের ভাষা সংগ্রামের সমর্থনে ২৪শে মে, বুধবার কোলকাতায় একটি বিশাল শোকমিছিল পথ পরিক্রমা করে। ২২শে মে শিলঙ-এ শোকসভা এবং মিছিলের আয়োজন করা হয়। ২৩ শে মে হাফলঙ শহরে ছিলো পূর্ণ হরতাল। একই দিনে আইজল শহরেও এক বিরাট মিছিল বের হয়। ত্রিপুরায় অনুরূপ ভাবে প্রতিবাদী মিছিল এবং জনসভার আয়োজন করে উনিশের সংগ্রামের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের এই সানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলাম, কারণ এই আলোড়নের বিস্তৃতি আর গভীরতা নিয়ে এই প্রজন্মের অনেকেরই স্পষ্ট কোন ধারণাই নেই।

মাতৃভাষার জন্য যে আবেগ সেদিন ভরা জোয়ারের মতো উদ্বেল করেছিলো সকলের হৃদয়, সেই আবেগে আজ যেনো ভাটার টান দেখি! অনেকের কাছেই উনিশ বেঁচে আছে শুধু শহীদ বেদী, কৃষ্ণচূড়া আর লাল পাড় সাদা শাড়ির অনুষঙ্গ ধরে। আজকের আলোচনার পরিসরে সেদিনের গুলিবর্ষণের পেছনে আদৌ কোন প্রশাসনিক নির্দেশ ছিলো কি না, কিংবা ন্যায়াধীশ গোপালজি মেহরোত্রার নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিলো, সেই রিপোর্ট সরকারি স্তরে প্রকাশ পেলো কি না, সেইসব বিতর্ক থেকে বিরত থাকছি। বরং বোঝার চেষ্টা করছি দৃশ্যমান ঘটনার সেই অভিঘাত আমাদের অন্তর্জগতকে কতোটা গভীরে স্পর্শ করতে পেরেছে।

এখনও শিলচরে কৃষ্ণচূড়া ফোঁটে, যেনো আকাশ জুড়ে লাল শ্লোগান। তখন বুঝি, উনিশ আসে, উনিশ আসে। কিন্তু শঙ্কা হয়, গানে কবিতায়, স্মরণসভায় ফুল মালার আড়ালে কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে না তো উনিশে মে-র উত্তরাধিকার, যে উত্তরাধিকারের আবেগ নদীর মতো বেগবান হবার কথা ছিলো! কিন্তু তা হয় নি। তার একটি কারণ হতে পারে আমাদের ভাষাগত জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব।’ ‘বাঙালিত্ব’ নিজেদের কোন স্তরে আছে, তা সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষিতদেরে পর্যন্ত ভাবায় ‘ — ইমাদউদ্দিন বুলবুলের এই বিশ্লেষণও গভীরে ভাবায়। ভাবায়, কারণ এখনও ভাষাকে কেন্দ্র করে মিলিত হবার বাস্তবতা আমাদের মধ্যে দানাই বাঁধতে পারে নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের ঢাকা অধিবেশনে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন — “আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি’। আজ এই মুহূর্তে বাংলাদেশে রাজনীতির পটপরিবর্তনে শহিদুল্লাহ কথিত সেই প্রেক্ষিত হয়তো বর্তমানে বদলে গেছে, কিন্তু সত্য যা, তা তো সত্যই থাকে।

তবে ‘বাঙালিত্ব’ নিয়ে বরাকের বাঙালির যে শুধু নিজের ভেতরেই দ্বন্দ্ব আছে, তা কিন্তু নয়।

বহির্বিশ্বের সঙ্গেও বরাকের আত্মপরিচিতির দ্বন্দ্ব পূর্বেও ছিলো এবং এখনও কিছুটা আছে। কারণ, এখনও অনেকেই বিশ্বাস করেন ‘বাঙলার মূল ভূখণ্ড থেকে বহুদূরে অবস্থিত এই বরাক উপত্যকা’ — উনিশের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে এই হীনমন্যতাকে মেনে নিতে কষ্ট হয়। তবে আশার আলো একেবারেই যে নেই, তা কিন্তু নয়। ১৯৯২ সালে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন দ্বারা প্রকাশিত ‘ঈশানের পুঞ্জমেঘ’ কাব্য সংকলনের মুখবন্ধে লেখা হয়েছিলো ‘কাব্য, গদ্য, নাটক, প্রবন্ধ — সাহিত্যের সবকটি বিভাগেই বাঙালির তৃতীয় ভূবন এই ‘ঈশানবাঙলা’ তার স্বকীয়তা ও সমৃদ্ধিকে ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে। ‘বাঙালির তৃতীয় ভূবন’ এই তিনটি শব্দ বরাক উপত্যকার ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানকে কার্যত স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করে দিয়েছিলো সেদিন। বোঝা গেলো, আরম্ভের নির্মাণ যজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। বরাকের কবি সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরা উনিশের উত্তরাধিকার বহনের দায়িত্ব পালনে ক্রমশই এগিয়ে আসছেন, এটা নিঃসন্দেহে একটি স্পষ্ট বার্তা। ক্ষেত্রটি আরও উন্মুক্ত এবং প্রসারিত হোক। যদিও ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার দায় শুধুমাত্র কবি সাহিত্যিক কিংবা বুদ্ধিজীবীর হতে পারে না। সাধারণ শিক্ষিত মানুষকেও এই উত্তরাধিকার লালন করার দায় সমানভাবে নিতে হয়।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ফরমুলায় সংশোধনী ভাষা বিলে বরাক উপত্যকার প্রশাসনিক স্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে, এই প্রাপ্তি আমাদের উনিশের অর্জন। কিন্তু সত্য অপ্রিয় জেনেও বলতে হচ্ছে, বাঙলা ভাষার এই প্রশ্নাতীত স্থানকে ধরে রাখতে আমরা তেমনভাবে সচেষ্ট নই। প্রাপ্ত অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও আমাদের তেমন আন্তরিক উদ্যোগ নেই। কেনো নেই? কারণ,বরাকের মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের এক বৃহৎ অংশ ব্যবহারিক জীবন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে অগ্রাহ্য করছেন। বাংলা ভাষা বিশ্বের যে কোনো সমৃদ্ধ ভাষার সঙ্গে তুলনীয়। তবুও কথা বলার সময় একটি বাংলা বাক্যে পঞ্চাশ পঞ্চাশ অনুপাতে ইংরেজি শব্দ মিশে থাকে। শিশুর মুখে ‘জল পড়ে/পাতা নড়ে’ শোনার চেয়ে ‘জনি জনি/ইয়েস পাপা’ কানে বেশি মধুর লাগে। ঝকঝকে মল, এয়ারপোর্ট কিংবা দামী রেস্তোরাঁয় বাঙলায় কথা বলা তো অনেকে কল্পনাই করতে পারেন না। কোথাও যেনো একটা মানসিক প্রতিরোধ তৈরি হচ্ছে। বাংলার মতো এমন মধুর এবং উন্নত ভাষা যদি কেবলমাত্র সৃজনশীল কাজেই সীমিত থাকে, তবে তা সত্যিই পরিতাপের বিষয়। যাপনের প্রতিটি পরিসরে এমন ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ হবে না কেনো? মাতৃভাষা ছাড়া কে করবে মনের পরিচর্যা? প্রশ্ন অনেক, তবে উত্তর কিন্তু একটাই। জীবনে মাতৃভাষার অবস্থান অনিবার্য। তাই অবজ্ঞা শুধু অনুচিত নয়, অবিবেচনাও একই সঙ্গে।

তথ্যঋণ :

১। উনিশে মে আয়ুষ্মান হও/অনুরূপা বিশ্বাস

২। ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকার /ইমাদ উদ্দিন বুলবুল

৩। ১৯শে’র স্মৃতিকথা/সনৎ কুমার কৈরী