১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে ইংল্যান্ড থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন এন্ড্রুজ। আশ্রমে তাকে বরণ করা হলো সংবর্ধনা জানিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রিয় সখার জন্য লিখলেন-

“প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধারা

হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার।”

শান্তিনিকেতনে তার ইংরেজি শিক্ষাদান ও বাংলা শিক্ষা গ্রহণের কাজ চলতে থাকে। শুধু শিক্ষকতা নয় ছাত্রদের সঙ্গে লালমাটি মেখে খেলাধুলা করা, ছবি আঁকা, কবিতালেখা, শিল্পী সাহিত্যের রসস্বাদনে ডুবে থাকতেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনের বাইরে দীর্ঘ সময়ের জন্য চলে যেতেন, তখন প্রায় সময় অ্যান্ড্রুজের উপর বিশ্বভারতীর দায়িত্ব পড়তো। কন্যা মীরাদেবীর বিবাহিত জীবনে অশান্তি রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন বেদনাদায়ক করে তুলেছিল। জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাহেবকে বিশেষভাবে সমীহ করতেন হয়তো সে কারণেই মীরাদেবী ও জামাতার দাম্পত্য সমস্যার জটিলতা দূর করতে অনেকটাই নির্ভর করতেন অ্যান্ড্রুজের উপর। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি খুব একটা সফল হননি।

চিরকুমার অ্যান্ড্রুজকে কবির মনে হতো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত। তার আপন পর ভেদাভেদ ছিল না। নিজের জিনিস বলে যেমন কিছু ছিল না পরের জিনিস বলেও খেয়াল রাখতেন না।কোন কারো দুঃখ কষ্ট দেখলে সর্বস্বটা দিয়ে দিতে পারতেন। দুটো গল্প বলি —

শীতকালে দিল্লি যাবেন বলে এন্ড্রুজ সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর কাছ থেকে একটি কম্বল চেয়ে নিয়ে গেলেন। যখন দিল্লি থেকে ফিরে এলেন তখন ফেরত দিলেন একটি দামী বিলিতি কম্বল। সুধাকান্ত ভাবলেন সাহেব হয়তো ভুল করে অন্য কারোর কম্বল দিয়েছেন। তিনি বললেন, ‘এটা তো আমার কম্বল নয়!’

সাহেব বললেন, ‘ট্রেনে দেখলাম একটি লোক শীতে কষ্ট পাচ্ছে। তাকে তোমার কম্বলখানা দিয়ে দিলাম। ফেরবার সময় তোমার কম্বলের কথা মনে পড়ল। প্রফেসর রুদ্রের বাড়িতে ছিলাম। আমার বিছানায় অনেকগুলি কম্বল পাতা ছিল, তা থেকে তোমার জন্য একটি নিয়ে এলাম।’

উল্লেখ্য বিষয় এন্ড্রুজ নিজে সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যক্ষের পদ ফিরিয়ে দিয়ে দীর্ঘদিনের উপাধ্যক্ষ রুদ্রের অধ্যক্ষ হওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। তার অতুলনীয় আত্মত্যাগের ফলেই সুশীল রুদ্র হতে পেরেছিলেন সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ।

একবার ইংল্যান্ড থেকে এন্ড্রুজ ফিরে অনিল চন্দ্রর সঙ্গে কোনার্কে আছেন। তখন রবীন্দ্রনাথের মাটির বাড়ি ‘শ্যামলী’ তৈরি হচ্ছিল। কোনার্কের পিছনের বারান্দায় যে মাটি-মজুর পুরুষ নারী আশ্রয় নিয়েছেন তা তিনি জানতেন না।এক রাতে আকাশ ভাঙ্গা বৃষ্টি নামে। বারান্দার ছাদটুকু শুধু ঢাকা, পাশটা খোলা। জলের ছাঁট লেগে মাটি শ্রমিকদের কচি শিশুরা খুব কাঁদছিল। শিশুদের কান্নার আওয়াজে এন্ড্রুজের ঘুম ভেঙে যায়।দরজা খুলতে সেই পরিস্থিতি দেখে হায় হায় করে উঠলেন। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় সুজানী চাদর কম্বল যা ছিল এনে তাদের দিলেন। শিশুরা চাদরের নিচে মা-বাবার বুকে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়ল। তাদেখে এন্ড্রুজের যে কি পরম শান্তি হলো!

পরের দিন ভোরে সাহেব প্রতিমাদেবীর কাছে হাজির বললেন, ‘বৌমা আমার খাটে কিছু চাদর ঢাকনা ইত্যাদি দিওতো, কাল সব হারিয়ে গেছে’,

প্রত্যুত্তরে পেলেন প্রতিমাদেবীর অভ্যস্ত হাসি। এই ঘটনা যে নতুন নয়।

আত্মভোলা সদাশিব এই মানুষটিকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে যে কত বিচিত্র সম্মুখীন হতে হতো, তা বলা বাহুল্য। বিষয়ে আসক্তিহীন এন্ড্রুজ তার নিজের জিনিসপত্র প্রয়োজন মত খুঁজে পেতেন না শুধু নয়, অন্যের জিনিসও হারিয়ে ফেলতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ তার সম্মুখেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কে বললেন, ‘আপনার যদি কোন জিনিস হারাবার দরকার থাকে তাহলে সেটা এন্ড্রুজকে দেবেন’।

শান্তিনিকেতনে থাকার সময় সাহেব এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে ছুটে এসে তাকে নিয়ে উড স্ট্রিটের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। সেখানে আরোগ্য লাভ করে সাহেব সিমলায় যান।

সেখানে থাকাকালীন তিনি খবর পান অস্ট্রেলিয়ার ফিজি দ্বীপে ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ক্রীতদাসেরা দুঃসহ জীবন যন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করছে। ১৮৭৯ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে প্রায় ৬০,৯৬৫ জন ভারতীয় শ্রমিককে জোর করে বা ভুল বুঝিয়ে ফিজিতে চিনি বাগানে কাজ করার জন্য আনা হয়েছিল।

তাদের উদ্ধার করতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ শেষে ফিজি যাত্রার সিদ্ধান্ত নেন সাহেব। দক্ষিণ আফ্রিকার মত ফিজিযাত্রায় তার সঙ্গী হলেন পিয়ার্সন।

এবারও তার বিদায় পূর্বে কবি রোমান হরফে গায়ত্রী মন্ত্র ও তার ইংরেজি অনুবাদ লিখে দিলেন।

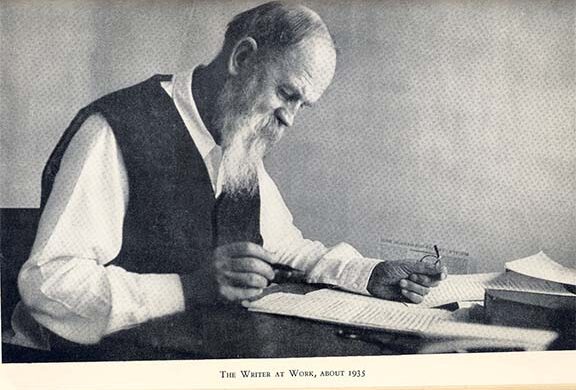

১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে এন্ড্রুজ বেশ কয়েকবার ফিজি ও অস্ট্রেলিয়ায় যাতায়াত করেন ফিজির দুর্গত ভারতীয়দের দুঃখমোচন করতে। অস্ট্রেলিয়ায় মহিলা সমিতি এবং আরো কিছু মানবতাবাদী সংস্থা তার এই মহৎ উদ্যোগে সহায়তা করেন। ১৯১৭ সালে অভিভূত ফিজিবাসী ভারতীয়রা দেবমানব এন্ড্রুজকে সর্বপ্রথম “দীনবন্ধু” আখ্যায় ভূষিত করে তাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কত পরিশ্রম আর ভারত সরকারের সঙ্গে কী কষ্টকর দরবার-আলাপে মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলে ফিরে আসা শ্রমিকদের সহায়তা করেছিলেন এন্ড্রুজ। অথচ তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে কত জন ভারতবাসী জানে? এন্ড্রুজ ১৯৩৫ সালে শেষবারের মতো দক্ষিণ আফ্রিকায় যান।

দিল্লির সেন্টস্টিফেন্স কলেজ থেকে শান্তিনিকেতন–সর্বত্র ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে এন্ড্রুজ ভারতের মুক্তি আন্দোলনে অংশ নিতে উৎসাহ দিতেন। তার যাবতীয় উদ্যোগ ছিল সামাজিক রাজনৈতিক শিক্ষা শ্রমিক সংগঠন এবং ড্রাগ বিরোধী আন্দোলনকে ঘিরে। ১৯২৫ সালের বোম্বাইতে এবং ১৯২৭ সালের নাগপুরে দুবার তিনি অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

একজন ইংরেজ হয়ে তার এই ভূমিকায় প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ইংরেজ সরকার। শান্তিনিকেতনে তার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করা হলো। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সুচতুর কৌশলে ‘এন্ড্রুজ ইংরেজদের গুপ্তচর’ অপপ্রচার রটিয়ে অনেককে বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয়।

যদিও তার সখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বদা তার পাশে থেকেছেন এই বিপদের সময়। শান্তিনিকেতনে এসে সব শুনে মর্মাহত হন গান্ধীজি। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও অনেকের মন থেকে এই অন্যায় সন্দেহ দূর করতে চেষ্টা করেন। আরো দুঃখজনক ঘটনা এন্ডুজের প্রতি এই অমূলক সন্দেহ ও অবিশ্বাস অনেক ছাত্র শিক্ষকদের আচরণেও প্রকাশ পেত। সব নীরবে সহ্য করতেন এন্ড্রুজ। এমনকি আচার্য জগদীশচন্দ্র তাকে সন্দেহ করতেন। অথচ তাঁর অনলস পরিশ্রমের সুফল ভারতীয়রা সর্বদা ভোগ করেছে।

অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের জটিল পরিস্থিতিতেও রবীন্দ্রনাথ ও এন্ডুজের মধ্যে মাথাচাড়া দেয়নি দেয়নি ব্যবধান ও অভিমানের অদৃশ্য প্রাচীর। বরং জীবনের শেষ দিনগুলোই অ্যান্ড্রুজ বলে যান, ‘আমার সারা জীবনের আমি আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি দেখা পাইনি যিনি রবীন্দ্রনাথের মতো বন্ধুত্বের বন্ধনে জ্ঞানের আলোকে এবং আন্তরিক স্নেহ প্রীতিতে মানুষের জীবনকে এমন পূর্ণতা দান করতে পারেন’।

১৯৩২ সালে লেখেন এন্ড্রুজ আত্মজীবনী,’ What I owe to Christ ‘(বাংলা অনুবাদ ঋণাঞ্জলি) রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত করেন। এই গ্রন্থ পড়ার পরেই কবি লেখেন মানসপুত্র কবিতাটি …. ‘মৃত্যুর পাত্রে খৃস্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন রবাহূত অনাহূতের জন্যে…’

কবিতাটি সন্নিবেশিত ‘পুনশ্চ’ কাব্যে।

১৯৪০ এর কিছুটা আগে থেকেই ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পরতে থাকেন এন্ড্রুজ। কলকাতায় পিজি হাসপাতালে প্রয়োজন হয় কঠিন অস্ত্রপচারের। বোঝা যাচ্ছিল মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। মৃত্যুর পূর্বে এন্ড্রুজের মনে আসত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা–অবিস্মরণীয় বন্ধুত্বের সুখস্মৃতি। হাসপাতালে শয্যাশায়ী সাহেব তখনও বাকরুদ্ধ হননি কিন্তু কলম ধরার সমর্থ্য আর ছিল না।

গান্ধীজী এলেন এন্ড্রুজের সঙ্গে দেখা করতে। প্রিয় বন্ধুর সান্নিধ্যে তাঁর চোখের দুকোন থেকে গড়িয়ে পড়লো তৃপ্তির অশ্রুবিন্দু। এন্ড্রুজের কাঁপা গলা থেকে উচ্চারিত হলো নতুন ভোরের সেই অমোঘ বাণী, ‘মোহন, স্বরাজ ইজ কামিং’।

সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন শান্তিনিকেতনে। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন প্রায় নির্বাপিত হয়ে আসছে। নানা বিচ্ছেদ বেদনায় শরীর ও মন ক্লান্ত অবসন্ন গুরুদেবের। সকলের নজর এড়িয়ে এক বিকেলে গোপনে সচিদানন্দ রায় ও অনিল চন্দকে নিয়ে পিজি হাসপাতাল এন্ড্রুজকে দেখতে যান কবি। শ্রান্ত পায়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওঠেন দোতালায়। সিঁড়ির কাছেই ছোট্ট একটা ঘরে শুয়ে আছেন তার প্রিয় চার্লি। অর্ধচেতেন অবস্থায় রোগক্লিষ্ট মানুষটিকে এন্ড্রুজ বলে চেনা কঠিন তখন। গুরুদেবকে দেখে দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। বাণীর বরপুত্র বাণীহারা হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন… কোথাও যেন তিনি হারিয়ে যাচ্ছিলেন। নিঃশব্দে শ্রান্ত পায়ে বেরিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯৪০ সালের ৫ই এপ্রিল সকালে প্রায় অন্ধকার থাকতেই এন্ড্রুজের মৃত্যুর দুঃসংবাদ এলো শান্তিনিকেতনে। খবরটি দেন কবির একান্ত সচিব অনিল চন্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলম নামিয়ে রাখলেন, দুখানি হাত টেবিলে রেখে মুখ তুলে জানলার দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আজ শুধু রবীন্দ্রনাথের চিরসখা চিরবিদায় নিলেননা, ভারতবাসীও হারালো এক সন্ন্যাসী স্বদেশপ্রেমিকে।।

ঋণী : রবীন্দ্র জীবনী-প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, চার্লস ফ্রিয়ার এন্ড্রুজ-সুশান্ত নাগ, রবি জীবনী- ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম খন্ড প্রশান্ত কুমার পাল, পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র রচনাবলী ও উইকিপিডিয়া।