হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। চতুর্দিকে রব শুধু মারো! মারো! আর মারো! যা আছে অন্য দেশের সেটা আমার কেন হবে না? সুতরাং কেড়ে নিতে হবে যেটুকু যাহার আছে। তাই হাল্লা চলেছিল যুদ্ধে, হাল্লা চলেছে যুদ্ধে, হাল্লা চলবে যুদ্ধে। গোটা পৃথিবীর গুটিকয় মানুষ শান্তির বাণী ছড়িয়ে যান, তাঁদের অনুসরণ করেন আরও গুটিকয়েক মানুষ। কিছু মানুষ দোলাচলে ভোগেন চিরকাল, এদিক যাব না ওদিকে, ভাবতে ভাবতেই যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে, বেজে ওঠে কাড়া নাকাড়া। তবু প্রতি বুদ্ধপূর্ণিমায় আকাশ জুড়ে থালার মত একটা চাঁদ ওঠে। যেমন সেদিনও উঠেছিল লুম্বিনী উদ্যানে। শ্বেতহস্তীর স্বপ্ন দেখা বড় শুভ লক্ষণ। তাই হিংসা পরিপূর্ণ পৃথিবীতে এলেন বুদ্ধ। দেখালেন আটটি মার্গ বা পথ। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। গুটিকয় মানুষ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। বেশিরভাগই সমাজের চাপে পদতলে পিষ্ট হতে থাকা মানুষ। ক্রমে এই অনুসরণ বাড়তে থাকল। সামনে এগিয়ে চলেন যিনি, পশ্চাতে তাঁর ছায়া যখনই প্রলম্বিত হতে থাকে তখনই সমাজে অন্য পক্ষের ভ্রুযুগলে ভাঁজ গভীরতর হয়। আবার হিংসা ঝিকিয়ে, লাফিয়ে, দাপিয়ে ওঠে। এক ধর্ম অন্য ধর্মকে পরাস্ত করতে চায়। তবু তাঁরা অহিংসার বাণী ছড়িয়ে যান, সুরভিত করেন দিক দিগন্ত।

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি করুণাময় বুদ্ধের ত্রি-স্মৃতি বিজড়িত দিন (জন্মলাভ, বোধিজ্ঞান লাভ ও মহাপরিনির্বাণলাভ)।

একবার ধ্যানশেষে বুদ্ধ বিশ্রাম নেবেন, এমন সময় এক দরিদ্র ব্যক্তি তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে এল। সে এসেই বুদ্ধকে প্রশ্ন করলো : “আমি এত দরিদ্র কেন?”

জবাবে বুদ্ধ তাকে বললেন, “তুমি দান কর না এবং দান করতেও জানো না।”

দরিদ্র ব্যক্তি বলল : “আমার তো দান করার মতো কিছুই নেই।”

অতঃপর গৌতম বুদ্ধ বললেন, “দান করার মতো অনেক জিনিস আছে তোমার কাছে, যা কারোর কাছেই কম নেই। আর তা হল —

১. চেহারা: যার দ্বারা তুমি সুখ ও আনন্দের হাসি সকলকে উপহার হিসেবে দিতে পারো।

২. মুখ: যা দ্বারা তুমি মাধুর্যপূর্ণ উৎকৃষ্ট কথা বলে মানুষকে আনন্দ ও উৎসাহ প্রদান করতে পারো।

৩. হৃদয়: যা তুমি আন্তরিকতা ও উদারতা দ্বারা অন্যদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারো।

৪. চোখ: যার দ্বারা তুমি দয়া ও ভালোবাসার সাথে অন্যদের দেখতে পারো।

৫. দেহ: যা দ্বারা তুমি নিজের শ্রমের মাধ্যমে অন্যদের সাহায্য করতে পারো।

এগুলো সব তোমার মধ্যে আছে আর তাই তুমি একেবারেই দরিদ্র নও। মূলত হৃদয়ের দারিদ্রতাই প্রকৃত দারিদ্র্য। আর্থিক দারিদ্রতা প্রকৃত দারিদ্র্য নয়।

“বুদ্ধ শব্দের অর্থ আকাশের ন্যায় অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন। আমি গৌতম, সেই অবস্থা লাভ করিয়াছি, তোমরাও যদি উহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করো, তোমরাও উহা লাভ করিবে।”

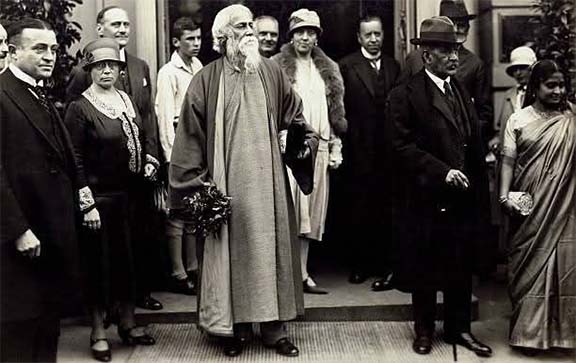

বুদ্ধের এই আটটি মার্গ বা পথ পরবর্তীতে যাঁরা অনুসরণ করেছেন তেমন একজন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব আমাদের প্রাণের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁর মধ্যে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দুটি দিক সমভাবে পাশাপাশি চলেছে সারাজীবন।

তেরো এপ্রিল ১৯১৯ ঘটে গেল সেই অতি ভয়ানক জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যালীলা। ২৯শে মে ১৯১৯ আমাদের হৃদয়ের কবি তাঁর ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সিদ্ধান্ত নেবার পর দেশে বিদেশে তাঁর সমর্থনে ও প্রত্যাখ্যানে নিন্দা ও প্রশস্তির ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল মে দুটি মাস তো ঝড়ের মাস। রবীন্দ্রনাথ এ সময় নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাঁর কন্যা মীরা দেবী পারিবারিক সমস্যায় ব্যথিত। ওদিকে ঠাকুর পরিবারের জমিদারি ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়েও চলছে তর্জা। কিন্তু তার মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন এক আহ্বান। সাগরপারের ডাক। যে ডাক তাঁকে এত সমস্যার মধ্যেও গভীর ভাবে টান দিচ্ছিল। একটি চিঠি, অনেকটা স্বপ্নের মধ্যে আধো জাগরিত অবস্থায় যেন লেখা সে চিঠি –

‘প্রিয় কবি আমার,

গত ক’বছর ধরেই ভাবছি আপনাকে চিঠি লেখার কথা, কিন্তু কালযুদ্ধ তা অসম্ভব করে তুলেছিল। অবশেষে, এখন আশা করতে পারছি চিঠিটা আপনার হাতে পৌঁছবে। চিঠিটা হয়তো আমার মাতৃভাষায় লিখলেই বেশি সঙ্গত হতো, ইংরেজিতে আপনাকে লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে আমি যেন ধার করা কোনও পোশাক পরে উৎসবে চলেছি, পোশাকটা মোটেই আমার মাপসই নয়। কিন্তু যতই উদ্ভট আমায় দেখাক না কেন, মাঝপথ থেকে ফিরতেও পারব না, কেননা, প্রথম যেদিন আমার স্বামী আপনার “গীতাঞ্জলি”-র গানগুলো এনে দিলেন আমাকে, তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে অন্তর আমার আকুল হয়ে উঠেছে। সেই মুহূর্তে আমি আঁকড়ে ধরেছি আপনার হাত, বিগত বছরগুলোর ঝোড়ো টালমাটালে সেই থেকে সাপ্টে আছি।’

হেলেনে মায়ার ফ্রাঙ্ক এই চিঠি লিখছেন তাঁর সাতচল্লিশ বছর বয়সে। তাঁদের দাম্পত্যকালের কেটে গেছে তেরোটা বছর। কিন্তু চিঠির চাপা উচ্ছ্বাসে বোঝা যায় তিনি অনেক কথা একসঙ্গে বলে ফেলার একটা চেষ্টা করছেন।

‘আপনার রচনার অনুবাদ আমার অবসর মুহূর্তের বিনোদন। যতক্ষণ কাজটা করি জীবন আনন্দময়, নিজেকে মনে হয় আশীর্বাদধন্য।… একটা বই আমার বেশি ভালো লাগে, ভালো লাগে তার মনকাড়া মূর্ছনার জন্য, তা হল “Lover’s gift & Crossing”। এই কবিতাগুলোর জার্মান অনুবাদ শিগগির বেরোচ্ছে, এক মাস আগে “ঘরে বাইরে”-এর অনুবাদ শেষ করেছি, সেটাও একই সঙ্গে বেরনোর কথা, আশা করছি দুটোই ইস্টার নাগাদ বেরিয়ে যাবে।’

দেশের এবং নিজের মনের ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় কবি ১৯২০ সালের ২৮শে এপ্রিল হেলেনকে প্রথম চিঠি লিখলেন। লিখলেন:

‘প্রিয় মহাশয়া,

আপনার আন্তরিক চিঠিটা আমাকে গভীরভাবে ছুঁয়ে গেল। এজন্য ধন্যবাদ জানবেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি ইংল্যান্ডের উদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছি। আশা করছি ইউরোপের কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ মিলবে, যাঁরা আমার অজানা। এমনও অসম্ভব নয় যে, পাশ্চাত্যে ঘুরতে – ঘুরতে আপনাদের দেশে গিয়ে হাজির হলাম এবং আপনার সঙ্গে প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন বিনিময় হয়ে গেল।’

এই হল কবি ও তাঁর অনুবাদিকার প্রথম পত্রালাপ। তারপর তাঁদের মধ্যে হয়েছে অসংখ্য পত্রের আদানপ্রদান। কি এমন ছিল রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতে, যে সুদূর জার্মানির ছোট্ট একটি জনপদ স্যুয়েরিনের হেলেন এবং তাঁর স্বামী দুজনেই হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রঅনুগামী? কি এমন সম্মোহনের জাল রবীন্দ্রনাথের থেকে বিস্তৃত হয়েছিল যাতে একে একে আলোর পিয়াসী পতঙ্গের মতো অনুগামিনী হয়েছেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, হেলেন মায়ার – ফ্রাঙ্ক, বা অস্ট্রিয়ার হিউগো হেলার! কেউ তো কবিকে নিজের করে বেঁধে রাখতে চাননি বা বাঁধেনও নি। বরং যত কবির বিস্তার ঘটেছে তত এঁরা আরও মুগ্ধ, আরও নিবেদিত হয়েছেন। যে কারণে হেলেন কখনও লিখতে পেরেছেন ১৯২১ সালের ২৯শে এপ্রিলের পত্রে ‘আপনি ভালই জানেন, বিশ্বের কাছে আপনার বাণী প্রচারের জন্যে আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি রক্তবিন্দু স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করব।…জগতে যা কিছু ঘটুক না কেন, আপনার কাজ এবং কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সর্বদাই আমাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকবে।’

এর কিছুদিন আগের কথা। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণমালার জার্মান অনুবাদ করেছেন হেলেন মায়ার (Flustern Der Seele — Whispering Of the Soul)। প্রথম সংস্করণের দশ হাজার কপি কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। কবি তাঁর প্রাপ্য রয়ালটি দশ হাজার মার্ক দান করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে দুরবস্থায় পড়া জার্মানির শিশুদের সাহায্যার্থে। দুটি প্রতিষ্ঠানে সমানভাবে এই অর্থ তিনি দান করেন — বার্লিনের Deutsche Kinderlife (German Children’s Aid) ও ম্যুনিখের Kinderlife কে। যে সভায় কবি এই ঘোষনা করেন, ঘোষনার সাথে সাথে সমবেত দর্শকমন্ডলীর করতালি থামতে চাইছিল না।

কবির এই মানবদরদী মুখ তাঁর জীবনে বারবার আমরা দেখতে পাই। ১৯২১ সালে কবি যখন ম্যুনিখে, একজন অস্ট্রিয়ান ভদ্রমহিলা হিউগো হেলার (Hugo Heller) এসেছিলেন তাঁকে অস্ট্রিয়ায় বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ জানাতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অস্ট্রিয়াও তখন অর্থনৈতিকভাবে টালমাটাল। মানুষ সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। ভিয়েনা তখন অভিশপ্ত নগরী। জীর্ণ পোশাক, জরাজীর্ণ শরীর, পুষ্টির অভাব কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদের শিল্পকলার প্রতি আকর্ষণ রুদ্ধ করতে পারেনি। ভরপেট না খেতে পেলেও থিয়েটার, কনসার্ট, বক্তৃতাসভা, অপেরায় মানুষ টিকিট কেটে উপস্থিত থাকেন। রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি যে এই অর্ধাহারে, অনাহারে থাকা মানুষগুলোর মনে শান্তির প্রলেপ দেবে এই কথা জানিয়ে হিউগো হেলার তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন।

অতিব্যস্ত কর্মসূচীর মাঝখানে অস্ট্রিয়ায় যাওয়া কবির পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলা নাছোড়। তিনি কবিকে বললেন যে তাঁরা এক সপ্তাহ অভুক্ত থেকেও তাঁর বক্তৃতার উপযুক্ত সাম্মানিকের ব্যবস্থা করবেন। কবিকে রাজি হতেই হল। মানবধর্মের বাণী বহন করে তিনি অস্ট্রিয়ায় গেলেন। যুদ্ধ-নিপীড়িত অভুক্ত অস্থির মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে পড়লেন মূল বাংলা কবিতা, পরে তার ইংরেজি অনুবাদ। সভায় তিলধারণের জায়গা ছিল না। এরপর তাঁকে যে মোটা অঙ্কের সম্মানদক্ষিণা দেওয়া হল, তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন অস্ট্রিয়ার অভুক্ত শিশুদের মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য। কবির এই মানবিক আচরণ গোটা অস্ট্রিয়ার মন জয় করে নিল।

এক রাজপুত্র হেলায় রাজৈশ্চর্য্য ত্যাগ করে নামলেন পথের ধূলায়। ত্যাগ করলেন রাজমুকুট, ত্যাগ করলেন রাজবস্ত্র, রাজভোগ। ধারণ করলেন একখন্ড চীবর। মুখে শুধু অনর্গল শান্তি ও ক্ষমার বাণী। সকল মানুষের মিলনের কথা জনে জনে ছড়িয়ে দিতে আশ্রয় করলেন পথকে। কত নগরবধূ, কত না রাজার দুলালী তাঁকে একটিবার দেখার সুযোগ পেতে নিজের শেষ রক্তবিন্দু বলি চড়ালেন তার খোঁজ কে রাখে? আর একজন নিজের রচনা ও স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের দ্বারা জয় করলেন গোটা বিশ্বের মানুষের হৃদয়। দুজনেই রাজার দুলাল। একজন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী আর অন্যজন সংসারে থেকে ত্যাগে ভালোবাসায় এক অন্যরকম জগতের ফটক খুলে ধরছেন অন্দরমহলের কাছে। কোনও অনুরাগিনীই তাঁর পরমপুরুষকে নিজের করে চান নি। শুধু চেয়েছেন সেই বিশাল ছায়ার আশ্রয়ে থাকতে। সকলেই নিবেদিতা হতে চেয়েছেন। হয়েছেনও। শুধু সামনে থাকতে হবে একটি বুদ্ধ, একটি রবীন্দ্রনাথ অথবা একটি বিবেকানন্দকে। হৃদয়ের সীমানা আজ বড় সংকুচিত।