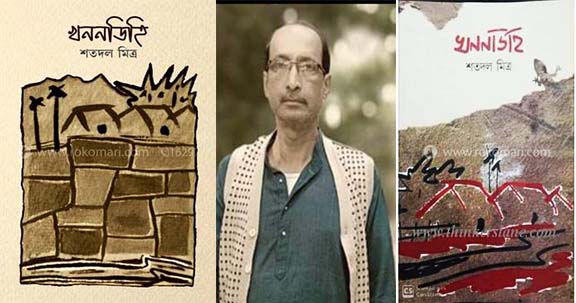

আখ্যান একতারাও হতে পারে, দোতারাও হতে পারে, বহু সুরের সুরেলা প্রবাহের অর্গ্যান হতে পারে। দক্ষ আখ্যানকার যেমনভাবে বাজাবেন তেমনভাবেই সুর সমাবৃত সৌরভ সঞ্চারিত হবে। কালের বীণায় নিত্য যে ধ্বনি সদা বাজে তার সুর যদি আখ্যানসাধকের প্রাণে হিল্লোল তোলে তবে আখ্যানে তা যেনতেন প্রকারে বাজবেই। শতদল মিত্রের ‘খননডিহি’ দোতারা গোত্রীয় আখ্যান। একতারে লোকায়ত পরিসর অন্যতারে রাজনীতির প্রাথমিক পাঠের প্রক্রিয়া। লোকভুবনকে সামনে রেখে রাজনীতির কুচক্রান্ত সহ গ্রাম বাংলার বিবর্তন ও পার্টি সংকটের যে গূঢ়চিত্র দোতারায় বাজে তা পদাবলি বা লোকসংগীতের সুর নয় তা সময়ের সুর।

‘খননডিহি’ নামে কোনো গ্রাম ভুবনে নেই। নামখানি লেখকের পরিকল্পিত। কিন্তু বিষয়সজ্জা সহ জীবনের জনপ্রবাহ এই বাংলারই। সূচনার গদ্যটাই প্রবলভাবে পাঠককে জড়িয়ে ধরে। হ্যাঁ-না বোধক বাক্য, সংশয়-দোলাচলতায় দোদুল্যমান খেতে খেতে খন্যাডির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। লোকবিশ্বাস, লোকবল, লোকশ্রুতি, লোকতন্ত্র এই আখ্যানে একটা রিদম বয়ে আনে। আখ্যানের শুরুতেই গাঢ় অন্ধকারের আয়োতন টেক্সটকে লোকজীবনের গভীরে ঢুকিয়ে দেয়। গয়ায় পিণ্ড দান নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। গ্রামজীবনের বিবর্তন কুয়াশার ভিতর থেকে উঁকি দেয়। ক্রমাগত অন্ধকারের চিত্রকল্প, সমৃদ্ধ গ্রামের কৃষিভাবনা দ্বারা জীবনের জলসাঘরের যে আলোকসজ্জা গদ্যজালে বোনেন তা অপূর্ব। প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদই শুরু হচ্ছে ‘…আর’ সংযোজক অব্যয় দিয়ে। স্পষ্ট বোঝা যায় পটভূমিতে বিরাট সত্য রয়েছে। আখ্যানে সব ধরা সম্ভব নয় কিন্তু পাঠক দিব্যচক্ষু দ্বারা অনুমান করে নিতে পারেন।

এ আখ্যান সেই জীবনের যে জীবনের জীবনবারি সঞ্চিত হয়েছে বিশ্বাস, সংস্কার, তন্ত্রমন্ত্র, দৈবী নির্ভরতা ও লোকাচারে। আধুনিক আয়না থেকে বহুদূরে গ্রামীণ গোলার্ধের বহুস্বরীয় সংরূপ যে সংবেদনশীল ভাষা ভাবনায় ভেসে আসে তা বিশ্বায়নের যুগের উলটো পিঠের বয়ান হিসেবে জরুরি ভূমিকা পালন করে। হ্যাসট্যাগে বিলুপ্ত শব্দমালার বহুকৌণিক বিন্যাস হিসেবে উপন্যাসটি কার্যকর। যাপনের বহুবিধ শর্তে আল্টা আধুনিকতার স্রোতে কত শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে, সেই শব্দমালাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে দক্ষ লেখকের আখ্যানভূমি। শতদল মিত্রদের সে কৃতিত্ব দেওয়াই যায়। খন্যাডি নামে জনপদজীবন লেখকের পরিকল্পিত ভূমি। কিন্তু বয়ান ইতিহাসেরই অংশ। বাঙালির ফেলে আসা গ্রামজীবনেরই বর্ণমালা। যাপনের বর্ণমালায় ক্রমেই পলি পড়ে। লেখক পলি দূর করে নিজের মতো করে স্বরূপ খোঁজেন।

খাজনাডিহি থেকে খন্যাডি। সে ইতিহাস খোঁজার দায় আখ্যানের নেই। সে শুধু অনুভূতির সার্চলাইট জ্বেলে দিতে চায়। অন্ধকারময় দ্বিপাদভূমির অকথিত আখ্যান উঠিয়ে আনতে চায়। আখ্যানে একটা রহস্য আছে যা কখনোই বাস্তব বহির্ভূত নয়। কিন্তু এ অন্য বাস্তব। বাস্তবের ভেতর মায়াবাস্তব। গ্রামগঞ্জের নাম নিয়ে নানা ইতিহাস আছে। প্রামাণিকতার ঊর্ধ্বে তা একাধিক সত্য বহন করে চলে। মানুষ সেই সত্যগুলি আঁকড়ে ধরেই ঐতিহ্য গড়ে তোলে। এইভাবে ভারতের ইতিহাস দিক থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে যায়। টিকটিকির ডাক নির্ভর জীবন বেঁচে থাকে এই জনপদ জীবনে। ধ্রুব বিশ্বাস, সত্যনামা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সব অতিক্রম করার সাহস সঞ্চয় করে।

গ্রামজীবননির্ভর জমিদারি পরিমণ্ডলে সরোজবাসিনী দেবীর আত্মচেতনার সংকট বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে জীবন মহিলাকে সংসারে প্রবলভাবে বেঁধে রাখতে চায়, মহিলা বাঁচার জন্য চায় নিজস্ব নিশ্বাস সেই দ্বন্দ্বময় দোলা আখ্যানের পালে গতি সঞ্চার করে। নবান্নকে কেন্দ্র করে কালের বিবর্তনের চিত্র যে অসীমান্তিক বিভাজনে স্পষ্ট হয় তা থেকে শ্রেণি অবস্থান, পড়শির সামাজিক স্বরূপ ও পরিবর্তনশীল গ্রামীণ চিত্র বড় ক্যানভাসে কোলাহল তোলে। অজস্র চরিত্রের বেড়াজালে ভূস্বামী-ভিটেমাটির লড়াইয়ে টিকে থাকা মানুষের বন্ধন গদ্যলেনে দ্রুত এগিয়ে যায়। ছড়া, কথ্যভাষা, কথকের টেল রীতি, নেরেটিভের নানা বিন্যাসে পাঠক মাঝে মাঝে হোঁচট খান বটে কিন্তু গভীর গর্তে নামিয়ে অচেনা ভূমির খোঁজ পেয়ে যান। ক্রমাগত টিকটিকির ‘ঠিক ঠিক’ আবহমান কালের প্রবাহিত সময় সরণীর গলিপথ নির্দেশক হয়ে ওঠে। নতুন কালে নতুন মানুষই সময়ের জননী হয়ে উঠবে।

শিবপ্রসাদকে কেন্দ্র করে মাতা সরোজবাসিনীর আত্মগত চিন্তা-স্নেহ বাৎসল্যতা যে মায়াবী বুননে গড়িয়ে চলে আখ্যান নদীতে তা দুপারে বসে পাঠক হৃদয়েও বসন্তের বাতাস বয়ে আনে। উপমা চয়নে নব দৃশ্যসজ্জা ও প্রকৃতির রূপ লাবণ্যের নব সৌরভে মানুষ ও গ্রাম একরৈখিক সম্পর্কে এমনভাবে বিদ্ধ হয়ে থাকে যা গ্রামবাংলার সরল জীবনকে বড় স্পষ্ট করে ধরা দেয়। সরোজবাসিনী সাম্রাজ্যের পুত্র স্নেহ, সন্তানবাৎসল্য, আকাঙ্ক্ষা গ্রাম্য শ্রেণিচিত্র, লোকসংস্কার যুক্ত পাড়াগাঁর খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে শিবপ্রসাদ, হারাদের জীবনের জ্যামিতি অঙ্কিত হয়ে চলে মৃদুস্বরে গদ্যের ভিন্ন বিন্যাসে। তেমনি কুসুমের অন্তর্দ্বন্দ্ব বড় জীবন্ত। কালো সন্তানহীন নারীর দৈন্যতা, সংকট ব্যর্থতা সাংসারিক জীবনে লাঞ্ছনা যা বাংলাদেশের একান্নবর্তী পরিবারের নারী সংকটকে প্রবলভাবে প্রত্যয়িত করে। উপন্যাস আসলে বড় পরিসরের খেলা, বড় মাঠের হালচাল। সে কালের পুতুল নয়, সে কালের প্রতিমা, দশনান নিয়ে দিগ্দর্শনে দক্ষ। খননডিহি সেই বড় পরিসরের সত্যে ধাবিত হয়েছে। বহু চরিত্রের সমাবেশে ঔপনিবেশিক বাংলার চিত্র ও চিত্রের বিবর্তনের ধারায় আজকের সময় পরিসর এর পার্থিব্য সত্য।

যেন ঐতিহ্য খননের আখ্যান। বংশ খনন করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আখ্যান। ডালপালা মেলে শিবপ্রসাদের বংশ ঐতিহ্য, নিজস্ব পুত্র পরিসর সহ যেভাবে এগিয়ে যায় সেখানে আবহমানকালই যেন কথকের ভূমিকায় থাকে। শতদল মিত্র জন্মসূত্রে লাভপুরের সন্তান বলে তারাশঙ্করের স্পর্শ কোনো না কোনোভাবে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়েই থাকে অথবা তিনি নিজেই জানেন যে জন্মভূমিতে আমার জন্ম সেই পূণ্যভূমির সন্তান হয়ে আখ্যান পরিকল্পনা কীভাবে করতে হয় বা হবে। অজস্রচিত্র, শ্রেণিচিত্র, নিচুস্তরের নীলিমা সহ জীবনের বহুবিধ সত্য তরঙ্গমালার মতো এগিয়ে আসে। কালীচরণরা নতুন প্রজন্মের সন্তান হলেও শরীরে বংশ গৌরবে জমিদারসুলভ মনোবৃত্তি লেগে থাকে। আচার-আচরণে বনেদিয়ানা, সমাজ বিশ্লেষণ সবই পরিবর্তনশীল পরিবর্তনকেই বড় ফ্রেমে চিহ্নিত করে। সংসার বন্ধনের মায়া মাখা মানুষের মেলবন্ধন দ্বারা আখ্যান কার্যকারণ সূত্রে, কোথাও বিচ্ছিন্ন গতিতে ধাবিত হয়।

ভূমিকম্পকে কেন্দ্র করে লোকসংস্কার। বাসুকিনাগের ফনার প্রসঙ্গ ভেসে আসে। ঔপনিবেশিক বাংলার চলমান জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে সমাজ বাস্তবতার পাঠ আবারও নতুন শতাব্দীর পাঠকের কাছে উপস্থিত করেন। ফেলে আসা বাংলার পুরাণ, লোকশ্রুতি, বিশ্বাস-সংস্কারময় জীবনের বহু আলেখ্যময় চিত্র চৌদ্দ পাকে পাক খায়। বোলান গান, শিবের গাজন যেন আখ্যানের সুর সৃষ্টিতেই হাজির হয়, যা জীবনকেই যেন ঢাক-ঢোল সহযোগে বাজাতে চায়।। সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে হারাধনদের লোকায়ত উৎসব। যা জীবনকে গভীরভাবে খনন করার প্রক্রিয়া। খন্যাডির একটি নিজস্ব সত্য আছে। চরাচরের যেমন থাকে। অতিকথা, লোককথা নির্ভর সেই সত্য-অর্ধসত্যের মালা বয়ে চলে মানুষের মুখে। জনজীবনই যেন খন্যাডির চালিকাশক্তি। অফুরন্ত প্রাণাবেগ নিয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতা নির্ভর জনপদজীবন প্রচলিত আধুনিকতার বাইরে গোপন রহস্য নিয়ে বাঁচে।

এ জীবন ইতিহাসের আড়াল থেকে উঠে এসেছে। যা সামাজিক ইতিহাস। অতীত খনন করলে কাহিনি যেন এমনি উঠে আসে। সেই কাহিনি লোকমুখে বয়ে চলে চরাচরে। চরিত্রগুলি সেই জনজীবনেরই অংশ। চরাচরের অংশী হয়ে অতীত-বর্তমানের ঘটনাপুঞ্জ বয়ে চলাই যেন কাজ। লালপার্টি, বিবর্তনশীল সমাজ পরিসর, মেলা, গাজন, লোক উৎসব পালা নির্ভর গ্রামজীবন বিদ্যুতের গতিতে আখ্যানকে ঠেলে নিয়ে চলে। উনুনে যেমন খড়কুটো দ্রুত গতিতে দ্রাহ্য হতে থাকে তেমনি বিবিধ ঘটনার হালচাল গদ্যের পালকিতে দুলতে দুলতে রহস্যে মোড়া গ্রামজীবনের শত সহস্র সত্য আবিষ্কার করে। পার্টি ভাঙন-সহ বহমান সময় সত্যকেই লেখক ধরতে চান। সময়ের বিবিধ স্বর যা প্রচলিত বাস্তবকে সামনে রেখে নানাভাবে উঁকি দেয়। কমিউনিস্ট আত্মদর্শন গ্রাম বাংলার ভিতরে নানা প্রশাখা গড়ে তুলেছিল। নগরের পার্টিভাবনা গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল। একদিকে বিশ্বাস-সংস্কারের দোলা অন্যদিকে কমিউনিস্ট চেতনা, দৈবী চেতনায় অবিশ্বাস, আবার বিশ্বাসে ফরে আসা। সব মিলিয়ে জীবনের কথকতা ঠেলাগাড়ির গতিতে এগিয়ে যায়। ভাঙা সময় ভাঙা ফ্রেমে ধরতে ভাঙাচশমা প্রয়োজন। সেই মন্থর সময় যা কলমির ভেতর ডুব মেরে বসে থাকে তা উঠে আসে। আখ্যানের চরিত্রধর্ম এই মর্মে আরও স্পষ্ট হয়—“যা ভবিষ্যতের গর্ভে, কেননা খন্যাডি সকল-সময় পুরাণে বাঁচে, কিছুটা তার বাঁচিয়েবুচিয়ে বর্তমানের জন্যে রাখে অবশ্য ক্ষমা-ঘেন্না করে, নেহাৎ-ই নিরুপায় হয়েই তা, এবং এ বর্তমানকালে সে লালে লালময়।” (খননডিহি, শতদল মিত্র, তবুও প্রয়াস, সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ. ৮৩)

পার্টি, কালীপ্রসন্নদের আত্মত্যাগ, সংগ্রাম বিংশ শতকের গ্রাম বাংলার চলমান জীবন প্যারালাল পরিসরে প্লটে রূপায়িত হয়। শিবপ্রসাদদের গ্রামীণ পরিসর, জীবনচিন্তা, পারিবারিক পরিকাঠামো, কালীপ্রসন্নদের পার্টি, নতুন দিন আনার ভাবনার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলার এক বিশেষ সময় আখ্যানের মেরুদণ্ড। বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, বিষহরি, কালীপূজা, গাজন, মেলা একাধিক চিত্র দ্বারা উপন্যাসের যে ভূগোল তিনি গড়ে তোলেন তা সার্বিক অর্থে বিংশ শতকের জীবনকে দেখার এক বড় আয়না। তিনি নিজে দেখেন, আমাদের দেখান, সময়ের সাক্ষ্যসরণি গড়ে তোলেন। আখ্যান লোকালয়ময় লোকজীবন থেকে রাজনীতির দিকে ঝোঁকে। গ্রামজীবনেও রাজনীতির বন্দিশালা বড় হয়ে ওঠার দিগ্বিদিক স্পষ্ট হয়।

শিবপ্রসাদের আত্মগত চিন্তা, মনস্তাত্ত্বিক রক্তক্ষরণ কাহিনিকে বারেবারে জটিল বাঁকে নিয়ে গেছে। জীবন সায়াহ্নে জীবনের স্মৃতি রোমন্থনে কেবলই ঘূর্ণি সৃষ্টি করে। হতাশা-পরাজয়-জয়, সুখ, শান্ত-অশান্তির অনেকান্তিক ভাব অস্থির করে তোলে। পৃথিবী থেকে বিদায় প্রকল্পে যেসব চিন্তার তরবারি মানুষকে খানখান করে তাই নিয়ন্ত্রণ রেখায় আবর্তিত হয়। কথা, কথকতা, কোলাহল, কোলাকুলি একটি জনপদকে বাঁচিয়ে রাখে। খন্যাডি জনপদ কাহিনিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচে। নতুন ঘটনা বা পুরাতন ঐতিহ্যের জাগরণ খন্যাডির জীবনবারিতে গতি সঞ্চার করে। শিবপ্রসাদের মৃত্যু ঘটতেই পরিবারে ভাঙন ধরে। প্রকৃতপক্ষে সময়ের সরণিতে জমিদার বৃত্ত থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির পথ পরিক্রমা স্পষ্ট হতে থাকে। জমি ভেস্ট হয়। সব আগলে বসে থাকে সাবিত্রী। চার পুত্রই বেলাল্লাপনা বা উদাসীন। বংশ গৌরবে ভাটা পরে। সকল হারিয়ে ভয়ে দ্বিধাগ্রস্ত সাবিত্রী।

আখ্যানে বটের ঝুরির মতো অজস্র ডালপালা আছে। একাধিক অনুকাহিনি, উপকাহিনি যা সমান্তরাল কাহিনিকে শক্তিশালী করতে পাশে এসে দাঁড়ায়। সে চিত্র কখনও নির্মম, কখনও স্নেহশীল, কখনও হিংস্র, কখনও উদার। তবে সব অতিক্রম করে বড় হয়ে উঠেছে প্রবাহমানতা। নদীর মতো যেন সব ভেসে যাচ্ছে। উপলব্ধির তীরে দাঁড়িয়ে মনের সিন্দুকে অজস্র ঘটনা ধাক্কা দিতে থাকে। জন্ম-মৃত্যু, সম্পর্ক-সম্পর্কহীনতা, বিচ্ছেদ-মিলনের মধ্য দিয়ে একটা জার্নি আছে আখ্যানে। জীবন চলমান। সেই চলমান জীবন স্তিমিত গতিতে, কখনও কচ্ছপের চলনে, কখনও মনোদৌড়ের স্মৃতি রোমন্থনে, অতীত-বর্তমানের যৌগিক অংকে এমন নিবিড়ঘন আলো অন্ধকারময় সজ্জা রচনা করে যা জীবনকেই যেন বড় করে জানতে চায়, বুঝতে চায়।

গ্রাম বাংলার সহজ সরলতাকে খেয়ে রাজনীতি নিয়ন্ত্রাশক্তি হয়ে ওঠে। জমিদার মোড়ল থেকে রাজনীতির নেতা চালিকা শক্তি হয়। গ্রাম জীবনের ভূত-ভবিষ্যতের বিবর্তিত মণ্ডলকে কালের জীবনচিত্রে ছবি আঁকেন। বর্গাপ্রথা, ভূমিবণ্টন, অধিকার লাভের দ্বারা এক বিশেষ সময়ের প্রবাহমান জলবিভাজিকা নৌকা করে বারবার তীরে আসে। উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্তের চড়াই-উৎড়াইয়ের ঢেউ খেতে খেতে আখ্যান জীবনসত্যের খোঁজে পথে নামে। পার্টির গড়ে ওঠা ও কমিউনিস্ট মতাদর্শে কোথায় ভুল তা জানান দিতেও লেখকের ভুল হয় না। বর্গা করতে গিয়ে সাধারণ সামান্য জমির মালিকও বিপদে পড়ে।

আখ্যানের সুরেলা প্রবাহে জমি সংক্রান্ত বিবাদ সাত-আটের দশকের বৃহত্তর সমস্যা তার পাদপ্রদীপে সলতে পাকাতে চায়। কমিউনিস্ট পার্টি, দল, গ্রাম্য পার্টি ললুপতা সমস্ত মিলিয়ে নতুন রাজনীতির যে সমীকরণ গড়ে উঠেছিল যা পরবর্তীতে হিংস্র হয়ে উঠবে তার আঁতুরঘরে তিনি প্রবেশ করেন। মানুষ কাহিনি গড়ে, মানুষই কাহিনি ভাঙে, বিকৃত করে, নতুন কালে এসে নব্য কাহিনিতে পুরাতন চাপা পরে। কাহিনির অন্তরালে বয়ে চলে সময়। সাধারণ মানুষ সময়কে ধরতে জানে না। চায়ও না, তবুও সময় অনিবার্য দ্রষ্টা চক্ষুর কাছে। সেই সময় এপিসোড লেখককে দিয়ে খনন করিয়ে নেয়।

পাপ প্রত্যয়ে প্রান্তিক মানুষগুলি বাঁচে। দৈবী নির্ভরতা এখানে বড় অবলম্বন। কমিউনিস্ট মতাদর্শ লোকবিশ্বাসে তেমনি ফাঁটল ধরাতে পারেনি। এ আখ্যান দাঁড়িয়ে আছে আবহমানকাল ধরে চলে আসা গ্রামীণ সত্যের উপরে। যা একলহমায় বা নতুন কালের ইঙ্গিতে ভেঙে ফেলা অসম্ভব। সর্বস্বহারা মানুষগুলি পার্টি রাজনীতিকে জীবনের মূলধন ভেবে বসল। পার্টি জমির লোভ দেখিয়েছে। এইভাবে মানুষগুলি পরনির্ভরতায় আশ্রয় খুঁজে পেল। স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দিয়ে বিবেক, মন অধিকার বোধের তুঘলকি পাঠের দিশা না খুঁজে অধিকার আদায়ের সত্যে এগিয়ে গেল। এই শ্রেণি চরিত্রের বিবর্তন আখ্যানের প্রাণভূমিকে অন্যখাতে নিয়ে যায়। কালচেতনার গুণে রাজনীতি এই অজ পাড়াগাঁর গায়ে গতরে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গেল মাকড়সার জালের মতো। যা ভবিষ্যতের নীতি নির্ধারক হয়ে উঠবে তা খননডিহির মানুষেরা টের না পেলেও লেখক জানেন। ফলে সেই সত্যনামার হাল হকিকত তিনি খনন করে চলেন।

উন্নয়ন বনাম উন্নয়ন বিরোধী। শিল্প বনাম কৃষি। সরকার বনাম বিরোধী। ক্ষমতা বনাম সাধারণ মানুষের অধিকার। সমস্ত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গীয় রাজনীতির এক বিশেষ দিক যা একুশ শতকের সূচনায় লালপার্টিকে মানচিত্র থেকে মুছে দিল সেই সত্য ভিন্ন বয়ানে, আঙ্গিকে যথার্থ পরিসরে লিপিবদ্ধ হয়। উপন্যাস এক সত্য থেকে আরেক সত্যে পাড়ি দেয়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সত্য আখ্যানে উঁকি দেয় এইভাবে—

“যদিও বিশ্বায়িত পৃথিবীর বিস্ফারে এ আখ্যানের কোনও মূল্য, কোনও মাহাত্ম্য থাকে না, থাকতে নাই, সেখানে সত্য শুধু বৈশ্য বিশ্বের মুনাফা, তদজাত ক্ষমতা, ফলতঃ সরকার সমস্ত পুরাণ-ইতিহাসের শিকড় উপড়ে নতুন সবুজের মাথাচাড়া দেওয়াকে সমূলে বিনষ্ট করতে উঠে পড়ে লাগে, সে প্রক্রিয়ায় পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয় তাবৎ তল্লাট রাতারাতি,” (তদেব, পৃ. ১৭১)

আখ্যান শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত রাজনৈতিক ভাষ্যে উপনীত হয়। লোককথা, লোকশ্রুতির গ্রাম থেকে আখ্যান কীভাবে সময় পরিসরের সত্যকে দখল করে রাজনৈতিক সমীকরণে উত্তরণ দিতে পারে সে ব্যাপারে মিত্র মহাশয় দক্ষ। রূপকথা, লোককথার গ্রামকে সামনে রেখে যে সময় বীক্ষণ আখ্যানের গতি নিয়ন্ত্রক তা সময়ের পাঠ হিসেবে জরুরি আয়োজন। আখ্যানের শেষে উচ্চারিত সত্য—‘কে না জানে যে আশায় মরে চাষা!’ যেন এক মাইল ফলক। কৃষি-কৃষকের দুরাবস্থা, গ্রাম্য রাজনীতি-কৃষককে সামনে রেখে ক্ষমতা লাভ, কৃষকেরই আবার বারোটা বাজানো দ্বারা সময়ের বিশেষ সত্য আখ্যানে যে মাত্রায় উঁকি ঝুঁকি দেয় তা স্থানিক ভাষ্যকে অতিক্রম করে চিরকালীন সত্যে উত্তীর্ণ হয়। গ্রামজীবন তেমনই আছে, একটু টানাহ্যাচড়া হয়েছে, কোথাও একটু গতি এসেছে কিন্তু মূল পরিবর্তন ঘটেনি। নগরায়ণ, রাজনীতি, বিশ্বায়ন কেবল মুনাফার খোঁজ করেছে। প্রান্ত বলয়ের আখ্যান হিসেবে সময়ের যে বৈদ্যুতিক চুম্বন অঙ্কিত হয় তা উপন্যাসের যথার্থ বাস্তবতাকে আরও একবার বড় করে প্রমাণ করে।

মাটির দুর্গের সেনা

একটি ভালো উপন্যাস পড়া গেল।

গার্ডেনরীচ। আদরের নাম মেটিয়াবুরুজ। বাংলায় মাটির দুর্গ। শিল্পাঞ্চল। সময় সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম পর্ব। সরকার যখন শিল্পের জন্য জমি দখলে উদগ্রীব তখন বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কর্মচ্যুত শ্রমিক জ্যোতিকে সামনে রেখে এই আখ্যান। লেখক জ্যোতিকে সামনে রেখে চারপাশ ভালো করে দেখতে চেয়েছেন। চেতন-অবচেতনে কৈশোর, ঘটমান সময়ের নানা চিত্রমালা উঁকি দিতে থাকে।

জ্যোতি ক্রমেই শূন্য হয়েছে। একাকিত্ব গ্রাস করেছে। এ যেন শূন্যতা উপলব্ধির দর্শন। মানুষ কীভাবে শূন্য হয়, নিঃসঙ্গতা মানুষকে কীভাবে গ্রাস করে, শূন্যতা মানুষকে কীভাবে ভেঙে দেয় সেই বয়ান। ব্যক্তির জীবনকে সামনে রেখে, ব্যক্তির অস্তিত্বের টানাপোড়েনকে সামনে রেখে কেবল পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। সেই পিছন থেকে সামনেকে দেখা। ব্যক্তির খনন, আত্মদহন, স্মৃতি রোমন্থনে সময়কে আবিষ্কার করা।

চেতন-অবচেতন ফর্মই যেন আখ্যানের একটি সত্তা। আর তা জ্যোতিকে কেন্দ্র করে চলমান। চেতন অবস্থায় সমকালীন বাস্তব, অবচেতনে ফেলে আসা সময়। দুই সময় মিলেমিশে এগিয়ে নিয়ে যায় আখ্যানকে। মনস্তত্ত্ব, ভালো-মন্দ, ঠিক-ভুল, সম্পর্ক-সম্পর্কহীনতা সমস্ত মিলিয়ে ব্যক্তির দগ্ধসত্তা আখ্যানের চাবিকাঠি।

শিল্পাঞ্চলের কারখানা, মালিক পরিবর্তন, শ্রমিক ছাটাই, কারখানা ভাঙা সব মিলিয়ে সময়ের বিভীষিকা উঁকি দেয়। প্রেম, রাজনীতি, জীবিকা, কায়দাবাজি, পার্টি, ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব, অস্তিত্বের সংকট, অসহয়তা সব মিলিয়ে জীবনকে বড় পরিসরে ধরা। একদিকে শিল্প স্থাপন নিয়ে গণ্ডগোল, নানা পক্ষ-বিপক্ষ অন্যদিকে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সংবাদপত্রে সিঙ্গুর নিয়ে যত হইচই বন্ধ কারখানা নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কারখানা বন্ধ করে শপিংমল, নার্সিংহোম, ফ্ল্যাট, ডাক্তারের জালিয়াতি, পুলিশের তাবেদারি পর্বে পর্বে সময় সন্ত্রাসসহ চলমান জীবনকে দেখা ও বোঝা।

বিজ্ঞাপনের যৌনতা, বিশ্বয়ানের দৌলতে ও মাল্টিন্যাশানলের দাপটে মানুষের রুচিবোধ কীভাবে ধ্বংস হচ্ছে, শালীনতা কীভাবে অশ্লীলতায় ভেসে যাচ্ছে, সামাজিক ক্ষত কীভাবে ব্যক্তিকে দংশন করছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিজ্ঞাপনের নয়ছয় ধাঁধায় ব্যক্তিজীবন দিশেহারা।

পার্টি, মস্তান-মিনি মস্তান, বিরোধী শূন্যতা, মস্তানির সিঁড়ি ডিঙিয়ে হাফ নেতা, খুন জখন সবমিলিয়ে হতচ্ছাড়া সময় সরণিকে ধরার প্রয়াস। একটা বড় সময়ের নানা বৃত্ত থাকে। সেই ক্ষুদ্র বৃত্তে প্রবেশ করে সময়কে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার নানা রহস্য নানামাত্রায় আখ্যানে উপবিষ্ট হতে থাকে। নিয়মতন্ত্রের জাঁতাকলে চলে অনিয়ম। সেই অনিয়মতন্ত্রের ফাঁসজালে শ্রেণি সংগ্রাম, সর্বহারার বিপ্লব ধুয়েমুছে যায়। সর্বহারার দলও ক্ষমতায় বসলে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে লড়াই চালায়। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে মৃত্যু মিছিল, পার্টির ঔদ্ধত্য, বুদ্ধিজীবীদের গোপন ভণ্ডামি, স্বার্থসিদ্ধ প্রতিবাদ, মুনাফার লোভে পক্ষ-বিপক্ষে অবস্থান সব খুলে যায় জ্যোতির চেতনায়।

পার্টি, সমাজতত্ত্ব, বিপ্লব, সর্বহারার শ্রেণিসংগ্রাম, ফ্যাসিবাদ, ক্ষমতাতন্ত্রের লড়াই এসব সাধারণ মানুষ বোঝে না। অথচ এসব তাত্ত্বিক বুলি দ্বারা শ্রমিকদের মিছিলে টানা হয়। সংগ্রাম, প্রতিবাদ স্থানান্তরিত হয়। বিরোধী পক্ষও মুনাফা খোঁজে। সরকারের কোন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে বেশি ফুটেজ তৈরি হবে। মাঝ থেকে বহু শ্রমিক, অতিসাধারণ মানুষ সব হারায়। জ্যোতি এসব দেখে। নিজের শ্রমিক জীবনের কর্মচ্যুতির মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করে।

শতদল মিত্রকে ধন্যবাদ জানানোই যায়। জয়গুরু।

লেখক : অধ্যাপক, রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়, ঘোষপাড়া, সুভাষগঞ্জ, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। ৭৩৩১২৩।